蘇我大郎入鹿

斑鳩宮

642年の暮れに前大王の喪が明けると皇極は仮宮、小墾田宮へ移った。 豊浦宮のすぐ近くに位置しており、入鹿がいつでも忍び込めるようにとの配慮である。 643年、とうとう入鹿は皇極女帝と情を通じると、独裁者として走り始めようとしていた。 あとは大臣としての紫冠を父・蝦夷から譲り受けることであるが大王の承諾が不可欠である。 蝦夷は仮病を装い、先がないことを示すことによって、既に入鹿を寵愛している女帝から承諾を簡単に得たのである。 しかし不審に思った者もいた。 蘇我倉山田石川麻呂、蘇我倉梯麻呂、僧旻、中臣連鎌子らである。

中大兄皇子は入鹿の嶋の屋形の近くに住むようになり、南淵請安を招いては儒教を学んでいた。 佐伯連子麻呂や葛城稚犬養連網田、海犬養連勝麻呂など南淵請安を師としはじめたのである。 入鹿は中大兄皇子を甘く見ていたわけではないが、蘇我本宗家掌握に傾注していたし、中大兄皇子はまだこのとき18歳である。 しかも蘇我家の庇護の下に葛城で育ち、葛城皇子と呼ばれていたくらいである。 しかし中大兄皇子は 母・皇極女帝と情を通じている入鹿を憎んでいる。 その入鹿は上宮王家を落としいれようと画策していたが、蘇我本宗家の威力を示すために蝦夷・入鹿親子の双墳墓の造営を思い立ち、上宮王家の乳部の民を造営にこき使おうと武蔵国から呼び寄せた。 いよいよ643年にそれを知った山背大兄皇子は激怒し、厩戸の皇子と刀自古郎女との子・財王や菩岐々美郎女の子でありや山背大兄皇子妃の舂米女王を豊浦の屋形へ向かわせた。 斑鳩の山背大兄皇子とその一族は血縁者同士で関係を持ち、同じ宮に住んでいる。 通い婚が常識であるから、群臣達はこういう上宮に嫌悪感を抱いていたのである。 入鹿に迎合して嫌っていたのではないのである。 異端児の目でみられた斑鳩宮からの使者は仏の命でも受けたような態度で、30歳半ばの財王などは堂々としており、 上宮王家の乳部の民を造営にこき使うことへの抗議は命令口調である。

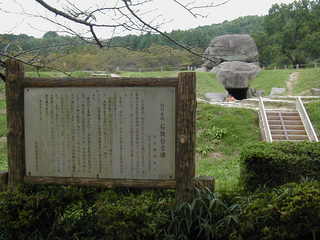

その昔、飛鳥に石舞台古墳を破壊しようとした男がいた。 境部臣摩理勢は、蘇我馬子の弟で蝦夷の伯父にあたる。 境部臣摩理勢は斑鳩宮の思想に洗脳されて、蘇我馬子の墓・石舞台を壊そうとしたが、後に蝦夷に滅ぼされている。

飛鳥の南、高松塚古墳の東にある石舞台古墳は蘇我馬子の墓

厄介な斑鳩宮の抗議を知った入鹿は、女帝が板葺宮に移った後に斑鳩宮へ真意を確かめようと巨勢臣徳太、大伴連馬飼を伴って出向いた。 斑鳩宮は豊浦から20kmほど北の現在の法隆寺の地にある。 西には斑鳩宮と対に斑鳩寺があり、宮の建物は板葺宮にくらべるとかなり大きい。 斑鳩宮が入鹿の総攻撃を受けて全焼したのは643年、斑鳩寺は670年に全焼している。 そして法隆寺(以下:クロウ撮影)として再建されたのはずっと後のことであるが正確には不明である。

入鹿が斑鳩宮に到着したときに門前に立ったのは舎人の三輪君文屋であった。入鹿は東国の乳部の民10人を斑鳩宮に引き渡したが、斑鳩宮の抗議が今度あったときには、これらの民は殺す、と言い残した。 時の流れは入鹿・蘇我本宗家に味方しているため、斑鳩宮は完全に孤立している。 そのなかでも入鹿への批判者の有力候補は蘇我倉 山田石川麻呂である。 いまは傍観者ではあるが不気味である。 昔、蝦夷が舒明を王位に擁立したときに、蝦夷と山背大兄皇子を推す境部臣摩理勢が対立したが、そのとき両者は石川麻呂の父・倉麻呂を見方につけようとしたが彼は中立の立場を守った。 おそらくその血を受け継いでいる石川麻呂を入鹿は不気味に思ったのだろう。

仮宮小墾田宮、百済大寺の建設の長を務めた大豪族・阿倍倉梯麻呂が建てたといわれる阿倍寺の跡