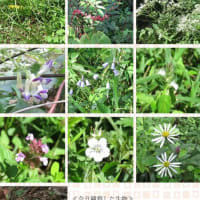

夏休み 雑草の研究をしてもいかがだろう。というので、この本を紹介する

雑草たちの陣取り合戦―身近な自然のしくみをときあかす (自然とともに)

根本 正之 著 小峰書店 2004年

雑草がどのように草が勢力範囲を広げていくのか、その過程を研究した本。

と、一口に言ってしまえばおわりだが、雑草と呼ばれる草と人とが、どのように付き合ってきたかというのが作者の一番言いたいところだと思う。

ほかの書評をよむと、ちがうよなほんとによんだのかな。植物についてはあまり興味がない、知識がないというのがまるわかりの文が多いのだが

ほんとは雑草の生き方、価値を取り上げた本である。

江戸時代の「農業全書」をとりあげ、「上の農人は目にみえざるに中うちし芸(くさぎ)し」=雑草がまだ地表に現れないうちに中除草するとかいてある。

よくわかる気がする。草ぼうぼうの畑ではさくもつがよく育たないよと忠告してもらっている。

ところが農学者のキングは「たい肥で菜園づくり」のなかで、「どうしても必要な時以外は絶対に除草はしない。雑草が作物を妨害するのを一度も見たことがない。」

と述べている。

そこで、作者は、陸稲で確かめてみた。雑草と取り除いた菜園とはやした菜園でとで収穫量の違いをくらべると、雑草があるほうが収穫量が多いという結果になった。

このことは、まさにアグロフォレストリー農法だと気が付いた。

ブラジルの先住民がおこなっていた方法を取り入れて、アグロフォレストリーとして日系農家が農業を成功させた方法だ。

なぜ、雑草があってもよいのかというのはこの本だけではわからないが、雑草の力とはなんだろうと考えさせる本である。

植物学者にとっては雑草というマイナーな研究であるが、奥の深さを十分つたわる本である。

子どもが読んで夏休みの宿題むけとはいいながら、大人、とくに雑草だらけの家庭菜園家にとっては一読をおすすめする。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます