昨日は久しぶりに展覧会へ行ってきました。

今年はあまり観たいと思う展覧会が名古屋近辺ではあまりなく、多分これで2回目くらいだったのではないかと思います。まあ今年前半は特にいろいろとあったし、夏は酷暑で出たく

なかったということもあります。

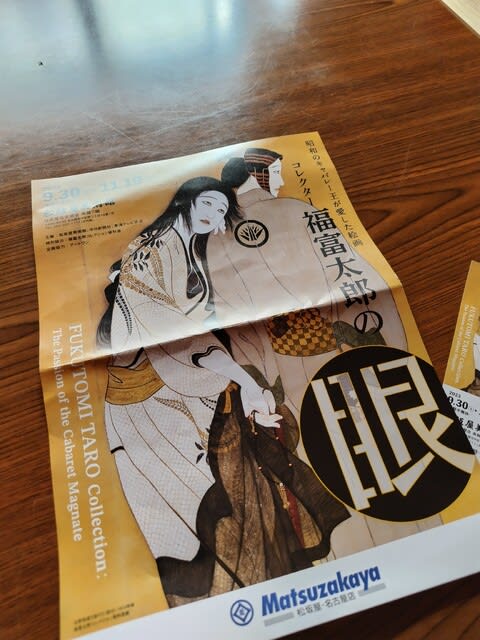

出かけたのは松坂屋美術館。現在開催中なのはこちら。

ここでいきなり、話が私の小学校の入学式になります。

私が入学したのは昭和39年。最初の東京オリンピックのあった年。当時は年度変わりの4月1日が入学式でしたっけ。

今どきのように体育館での式ではなく(体育館自体がなかったかも)、校庭で行われました。

クラス別に男女が一列に並んで行われたのですが、並ぶ順番などは特に決まっていなかったようで、そういうことに特に熱心だったとは思えない母だったのに、その時は「写真を

撮るのにいいから」と私を最前列に立たせたのでした。

その時、隣で一緒に写っているのが、福富くん。フルネームで名前を憶えていますが、ここは名字だけにしておこう。

特に楽しかった思い出がほとんどない小学校時代だったのに、なぜかその入学式のことはよく憶えているんです。なぜかというと、その後教室へ入って名前の貼ってある席へ行ったとき、

隣の席がなんと、その福富くんだったから。子どもながら、「あ、また隣だ」と思いました。

五十音順で席が決められていて、私の旧姓も「ふ」で始まるからたまたまそうなったのですけどね。そんな福富つながりの思い出話でした。

と、思い出話はこれくらいにして。本題にまいりましょう。

今回の展覧会に展示されている絵を蒐集していた福富太郎という人物を、私は全然知りませんでした。

なのでポスターなどに書いてある「キャバレー王」という言葉と絵画蒐集がなかなか結び付かず、どんな絵を集めていたんだろうという興味が湧いて観てみようと思ったのです。

まずお決まりのご挨拶文を素通りしてから会場に入って、えっ?と感じたのは、人の少なさ。びっくりするほど人がまばらにしかいなかったんです。

デパートの中の美術館なので平日でも高齢者など時間に余裕がある人たちが結構観に来ることが多く、今回は展示されている絵の種類もそうした高齢者でも親しめるものだと思って

いたのに。

私が観終わるまでそんな状態が続いて、会場のスタッフのほうが人数が多いのではないかなと思うほどでした。まあそのおかげでじっくり作品と向き合うことが出来たわけですが。

なんでも福富氏の御父上が蒐集していた鏑木清方の作品を、100年前の関東大震災で焼失したこともあって蒐集した清方の作品がかなりたくさん展示されていました。

清方と言えば情緒のある美人画が有名ではあるけれど、寄席の風景などを描いたものやラフな感じの作品、そして時に怪しげな表情の人魚を描いた「妖魚」など、これまで抱いていた

清方のイメージを変えさせるようなものも。

清方以外にも岸田劉生や高橋由一など、美術の教科書に出てきそうな作家の作品もあれば、誰これ?みたいなあまり知られていないような作家の作品もかなり多くありました。

でも知名度は低くても、どれも素晴らしい作品ばかり。福富太郎の眼というフィルターをくぐり抜けたそれらの作品を観ていると、彼の眼の確かさを感じずにはいられません。

女性を描いた作品が多く、中でも裸婦像や芝居や歴史上のエピソードを題材にしたものが多かったように思います。

ここで思う。どうして「裸婦」があっても「裸夫」はないんだろう?彫刻や塑像など立体作品には男女それぞれ美しい姿の作品があるのに。

ある裸婦像の女性は、それは豊かでふくよかな乳房が描かれていて、触れたときの感触まで想像出来そうなほど。目の前にあったら思わず掴みたくなりそうな・・・って思った私は

変態かな?

キャバレー王だったからなのか、伊東深水がキャバレーの舞台裏を絵巻に描いたものがあって、なかなか興味深かったですね。キャバレーなんて全くご縁がないところですが、

トップレスの踊り子たちが舞台から降りてきたところや、楽屋のあたりでくつろいだ表情を見せているところなど、活き活きとした中にちょっとほっとしたような雰囲気が出ていた

ように感じました。最後の方には黒子の男性たちがひっそりと佇んでいて、華やかな舞台とは真逆の現実があることを表しているような。昭和30年の日付が書かれていたけれど、

私が生まれた頃にはこんな世界があったんですね。今のキャバレーはどうなんでしょう。

帰宅してから福富太郎のことを検索すると、2006年に画廊の関係者と思われる人物との対談を見つけました。読んでみると、彼にとってそうした絵画蒐集は、いわば投資の手段だった

ように思いました。なので彼が絵を見に行くのは展覧会ではなく、画廊。買えない絵には興味がなかったみたいです。

そうして手に入れた作品は空調管理の行き届いた倉庫で保管していたそうで、それも、飾ったりすると劣化するから、という理由。

美人画でも上村松園や伊東深水はあまり好きじゃない、ってあったんです。してみるとさっきの絵巻はキャバレーが題材だったからなんでしょうね。

いずれにしても、よい作品が80点あまり並んでいて見応えもありました。それなのにあの入場者数の少なさはいかにももったいない!

理由のひとつに、パンフレットやポスターに写真の作品を選んだのがまずかったのではないのかなと思ったりします。どこか虚ろで怠惰な表情の男女、ちょっと不気味さを感じて

しまうのは私だけかしら。それに加えて「キャバレー王」だもの。

これが会場の一番最初に展示してあった、鏑木清方の「薄雪」あたりだったらもうちょっと入場者も増えていたかも?まあでも、この北野恒富の「道行」のような作品こそ、福富氏の

コレクションを象徴するものなのかもしれませんね。だからこそ選んだのでしょう。

さて、今はまだ晴れていますがこれから天気は下り坂。夕方までには雨になってその後はぐっと気温が下がる予報が出ています。明日はちょっと寒いんだそうですが、その明日は

相方の仕事の手伝いをするのでブログはお休みします。