⇒ 田の五輪 競泳一位は 源五郎 (2012年7月句会)

ロンドンオリンピックが始まった。実にテレビがにぎやかだ。同じように夏は田んぼもカエルの鳴き声やホタルが舞ってにぎやかだ。田んぼや池の泳ぎの名手といえばゲンゴロウだろう。後脚をうまく動かして、泳ぎがうまく素早い。見ていて飽きない。田んぼのオリンピックでは競泳で金メダルだ。

⇒ 人気なき 児童公園 若葉冷え (2012年5月句会)

少子化の時代、児童公園にはかつてのように子どもたちのにぎやかな声が響かない。もちろん場所によっては子どもたちが楽しく遊んでいる公園もある。子どもたちの姿が見えない公園は雑草が伸び放題になって、荒れているところが心なしか多いように思う。大人の管理の目が行き届いていないのだ。そんな公園には親は子どもたちも遊ばせないだろう。そんな人気のない公園は、若葉がまぶしい5月になってもどこか「寒く」感じる。

⇒ 蝌蚪(かと)を追う 靴下のオーナー 千枚田 (2012年4月句会)

棚田のオ-ナー制度で知られる輪島の千枚田。水を張った水田にさっそく都会から来た親子が田んぼに入っていた。よく見ると、一組の母と男の子は初めて田に入ったのか、靴下をはいている。その足元には蝌蚪(かと=おたまじゃくし)がうようよといる。男の子は田んぼを動き回るうちにじゃまになったのか靴下を脱いで、気持ちよさそうに田んぼではしゃいでいた。

⇒ 開花日は 桜一輪 兼六園 (2012年4月句会)

ことしの春は4月に入っても雪の降る日があり、兼六園の桜(ソメイヨシノ)の蕾(つぼみ)は硬かった。金沢地方気象台が開花宣言したのは4月10日のこと平年より6日、昨年より3日それぞれ遅い開花となった。その日、兼六園を訪ねたが数輪が咲いているだけ。でも、ようやく春の訪れが目に見えてきた。

⇒ 蔵人の 麹揉む手や 庭の梅 (2012年1月句会)

造り酒屋を訪ねる。ムッとする麹室(こうじむろ)の室温は43度を指していた。酒蔵の職人たち=蔵人(くらんど)が、蒸し米を揉み床でほぐし、種麹が入った缶を持った 手を高く上げて、揉み床に沿って移動しながら缶を振り、麹の胞子(種)をまいていく。さらに蒸し米に胞子が均一に付着するように揉み込む。根気の入る仕事だ。麹室から出て、庭を見ると紅梅が咲き始めていて、麹を揉む蔵人のほてった赤い手と同じ色だと思った。

⇒30日(月)夜・金沢の天気 はれ

上記の悩ましさを同僚に話すと、「普通にやればいいのでは」と言われた。でも、その小学生の普通が理解できないから悩むのだ。もともとサービス精神が私にはあるのだろう。大学生の講義でも、もっと分かりやすく、面白い授業になどと考え、時間をかけてスライドをつい凝ったものにしてしまう性分である。普通の授業でもそうだが、「つかみ」が大切である。相手の気持ちを引きつけるための話題こと。このつかみがうまくいくと授業全体がふわっと離陸して、上昇気流に乗ることができる。つかみのキーワードは簡単な話、「けさテレビで○○を見たか」である。つまり、話の鮮度だ。幸い、きょうはロンドンオリンピックの開会式の模様が早朝からテレビで放送していた。これを使わない手はない。「いよいよ始まったね、オリンピック、朝の開会式、テレビでやってたね。テレビ見た人、手を揚げて」から講演を始めた。つかみの話の落ちは、オリンピックをテレビで放送するためにテレビ局はお金(放映権料)を国ごとに払っている、日本人は1人当たり2.9ドル(226円)、「だらか一生懸命に応援しよう」である。前列の男の子の目が輝いたので、こちらも話に弾みがついた。

上記の悩ましさを同僚に話すと、「普通にやればいいのでは」と言われた。でも、その小学生の普通が理解できないから悩むのだ。もともとサービス精神が私にはあるのだろう。大学生の講義でも、もっと分かりやすく、面白い授業になどと考え、時間をかけてスライドをつい凝ったものにしてしまう性分である。普通の授業でもそうだが、「つかみ」が大切である。相手の気持ちを引きつけるための話題こと。このつかみがうまくいくと授業全体がふわっと離陸して、上昇気流に乗ることができる。つかみのキーワードは簡単な話、「けさテレビで○○を見たか」である。つまり、話の鮮度だ。幸い、きょうはロンドンオリンピックの開会式の模様が早朝からテレビで放送していた。これを使わない手はない。「いよいよ始まったね、オリンピック、朝の開会式、テレビでやってたね。テレビ見た人、手を揚げて」から講演を始めた。つかみの話の落ちは、オリンピックをテレビで放送するためにテレビ局はお金(放映権料)を国ごとに払っている、日本人は1人当たり2.9ドル(226円)、「だらか一生懸命に応援しよう」である。前列の男の子の目が輝いたので、こちらも話に弾みがついた。 佐渡の金山跡=写真・上=に入った(16日)。当時の坑道の様子が手に取るように分かる。鉱脈に沿って掘り進んでいくと大量の地下水が噴出したので、掘り進むために水上輪(手動のポンプ)が導入されていた。紀元前3世紀にアルキメデスが考案したアルキメデス・ポンプを応用したもの。長さ9尺(2.7m)、上口径1尺(30.3㎝)、下口径1尺2寸(30.9㎝)位の円錐の木筒で、内部がらせん堅軸が装置されていて、上端についたクランクを回転させると、水が順々に汲み上げられて、上部の口から排出されるようになっていた。

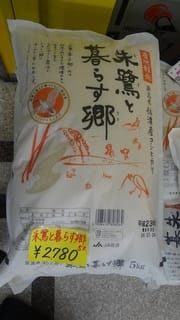

佐渡の金山跡=写真・上=に入った(16日)。当時の坑道の様子が手に取るように分かる。鉱脈に沿って掘り進んでいくと大量の地下水が噴出したので、掘り進むために水上輪(手動のポンプ)が導入されていた。紀元前3世紀にアルキメデスが考案したアルキメデス・ポンプを応用したもの。長さ9尺(2.7m)、上口径1尺(30.3㎝)、下口径1尺2寸(30.9㎝)位の円錐の木筒で、内部がらせん堅軸が装置されていて、上端についたクランクを回転させると、水が順々に汲み上げられて、上部の口から排出されるようになっていた。 そのトキがいまでは佐渡の人々に農業の展望、知恵と夢を与えている。7月16日から18日の日程で開催された「第2回生物の多様性を育む農業国際会議」(佐渡市など主催)=写真・中=に参加した。同会議の佐渡市での開催は初めてで、期間中、日本、中国、韓国の3ヵ国を中心にトキの専門家や農業者ら400人が参加した。2008年9月のトキ放鳥に伴い、トキとの共生を掲げた地域づくりが住民に浸透し始め、2011年6月に国連食糧農業機関(FAO)の世界農業遺産(GIAHS)に登録されたことで、佐渡の人々の視野が世界に広がった。今回の国際会議はその意気込みを示すものだ。

そのトキがいまでは佐渡の人々に農業の展望、知恵と夢を与えている。7月16日から18日の日程で開催された「第2回生物の多様性を育む農業国際会議」(佐渡市など主催)=写真・中=に参加した。同会議の佐渡市での開催は初めてで、期間中、日本、中国、韓国の3ヵ国を中心にトキの専門家や農業者ら400人が参加した。2008年9月のトキ放鳥に伴い、トキとの共生を掲げた地域づくりが住民に浸透し始め、2011年6月に国連食糧農業機関(FAO)の世界農業遺産(GIAHS)に登録されたことで、佐渡の人々の視野が世界に広がった。今回の国際会議はその意気込みを示すものだ。 に2割(1200ha)にも達している。さらに、生きものの豊かさを検証し、トキの生息環境を把握する科学的データの評価手法も導入されている。「トキのGPSデータとモニタリングデータ」は研究機関の行った生物調査や農業者の「生きもの調査」を役立てるため、佐渡市で整備済みの「農地GIS」を改修して、環境省のトキモニタリングデータや新潟大学などで行われている生物種と密度調査を組み込むシステムだ。これにより、生き物を育む農法が、生物へ与える効果やトキが好む餌場の把握が科学的にできる。

に2割(1200ha)にも達している。さらに、生きものの豊かさを検証し、トキの生息環境を把握する科学的データの評価手法も導入されている。「トキのGPSデータとモニタリングデータ」は研究機関の行った生物調査や農業者の「生きもの調査」を役立てるため、佐渡市で整備済みの「農地GIS」を改修して、環境省のトキモニタリングデータや新潟大学などで行われている生物種と密度調査を組み込むシステムだ。これにより、生き物を育む農法が、生物へ与える効果やトキが好む餌場の把握が科学的にできる。 中谷宇吉郎の研究業績と人となりを紹介する「中谷宇吉郎雪の科学館」=写真=を昨日訪ねた。宇吉郎の出身地である加賀市片山津温泉に建物がある。館内を巡ると、北海道大学で世界で初めて人工的に雪の結晶を作り出したこと、雪や氷に関する科学の分野を次々に開拓し、その活躍の場をグリーンランドなど世界各地に広げたことが分かる。館内では、アイスボックスの中でダイヤモンドダストを発生させる実験も行っている。意外だったのは、多彩な趣味だ。絵をよく描き、とくに随筆では日常身辺の話題から科学の解説まで幅広い広い。海外で学術学会があるたびに蓄音機とレコードと踊りの小道具を持参し、パーティ後に日本の踊りを披露していたとのエピソードがあるくらい。陽性な人柄が目に浮かぶ。『霜の花』など科学映画の草分けとしても知られる。

中谷宇吉郎の研究業績と人となりを紹介する「中谷宇吉郎雪の科学館」=写真=を昨日訪ねた。宇吉郎の出身地である加賀市片山津温泉に建物がある。館内を巡ると、北海道大学で世界で初めて人工的に雪の結晶を作り出したこと、雪や氷に関する科学の分野を次々に開拓し、その活躍の場をグリーンランドなど世界各地に広げたことが分かる。館内では、アイスボックスの中でダイヤモンドダストを発生させる実験も行っている。意外だったのは、多彩な趣味だ。絵をよく描き、とくに随筆では日常身辺の話題から科学の解説まで幅広い広い。海外で学術学会があるたびに蓄音機とレコードと踊りの小道具を持参し、パーティ後に日本の踊りを披露していたとのエピソードがあるくらい。陽性な人柄が目に浮かぶ。『霜の花』など科学映画の草分けとしても知られる。 瑣細な盲点のために著しく左右されるようなこともありそうである」と記した。科学を一般の人々に分りやすく伝える方法として随筆を書いたのだった。

瑣細な盲点のために著しく左右されるようなこともありそうである」と記した。科学を一般の人々に分りやすく伝える方法として随筆を書いたのだった。 「痛車(いたしゃ)」という言葉をご存知だろうか。車体に漫画やアニメ、ゲームのキャラクターなどのステッカーを貼り付けたり、塗装した乗用車のことだ。あるいはそのような改造を車のことを指すそうだ。「萌車(もえしゃ)」とも呼ばれるようだ(「ウイキペディア」より)。面白いのは、同様の原付やバイクを「痛単車(いたんしゃ)」、自転車の場合は「痛チャリ(いたチャリ)」、アニメの装飾を施したラッピング電車を「痛電車(いたでんしゃ)」とこの世界では呼ぶようだ。。ただ、イタリア車を意味する「イタ車」なら、その意味は分かるが、なぜ「痛車」と呼ぶのか、ネットで調べてもよく分からない。

「痛車(いたしゃ)」という言葉をご存知だろうか。車体に漫画やアニメ、ゲームのキャラクターなどのステッカーを貼り付けたり、塗装した乗用車のことだ。あるいはそのような改造を車のことを指すそうだ。「萌車(もえしゃ)」とも呼ばれるようだ(「ウイキペディア」より)。面白いのは、同様の原付やバイクを「痛単車(いたんしゃ)」、自転車の場合は「痛チャリ(いたチャリ)」、アニメの装飾を施したラッピング電車を「痛電車(いたでんしゃ)」とこの世界では呼ぶようだ。。ただ、イタリア車を意味する「イタ車」なら、その意味は分かるが、なぜ「痛車」と呼ぶのか、ネットで調べてもよく分からない。 年4月から9月に放送されたテレビアニメ『花咲くいろは』(全26話)の聖地なのだ。東京育ちの女子高生「松前緒花」が石川県の「湯乃鷺(ゆのさぎ)温泉」の旅館「喜翆荘」を経営する祖母のもとに身を寄せ、旅館の住み込みアルバイトとして働きながら学校に通う。個性的な従業員との確執や、人間模様の中で成長しいく。湯乃鷺温泉の舞台となったのが湯涌温泉だった。菓子屋の店員に尋ねると、毎週末には「なんとなく集まってくる」のだという。

年4月から9月に放送されたテレビアニメ『花咲くいろは』(全26話)の聖地なのだ。東京育ちの女子高生「松前緒花」が石川県の「湯乃鷺(ゆのさぎ)温泉」の旅館「喜翆荘」を経営する祖母のもとに身を寄せ、旅館の住み込みアルバイトとして働きながら学校に通う。個性的な従業員との確執や、人間模様の中で成長しいく。湯乃鷺温泉の舞台となったのが湯涌温泉だった。菓子屋の店員に尋ねると、毎週末には「なんとなく集まってくる」のだという。