大阪維新の会が22日に行われた、市長選と府知事選の大阪ダブル選で2勝した。獲得した票も府知事選では自民推薦の候補の倍、市長選では18万票も引き離し圧勝だった。この選挙結果によって、半年前の5月に住民の審判が下った大阪都構想への再挑戦に道が開けたというこ とになる。しかし、北陸の地からこの選挙を眺めても、民意が読めない。

とになる。しかし、北陸の地からこの選挙を眺めても、民意が読めない。

まず、選挙そのものが盛り上がっていない。前回のダブル選挙より、市長選は10.41㌽下回る50.51%、府知事選は7.41㌽下回る45.47%だった。見方によっては、大阪の有権者はさめていたということだろう。うがった見方をすれば、住民票で反対票を入れた有権者が今回は棄権したといえなくもない。「一度廃案になったものをまたぶり返すのか」というあきれた思いが多くの有権者の思いがあるだろう。かといって、今回自民党候補に投票するには抵抗感を感じるという有権者が結局、投票所に足を運ぶのをためらったということかと推測する。

政令指定都市の大阪市を廃止して、東京23区のような特別区に分割して、大阪府と行政機能を再編する大阪都構想は東京一極集中を是正し、地域を立て直す起爆剤としたいとする思いは共鳴する。どこかの地域が東京一極集中の突破口を開く必要があるのだ。しかし、その大阪都構想は今年5月の大阪市の住民投票で反対が70万6千票と賛成を1万票上回り廃案となり、民意で決着がついた。そして橋下市長は責任を取って、「政界を引退する」とけじめをつけたのだった。

票差が少なかったので、大阪都構想をあきらめ切れない市民から再挑戦の熱意が沸き上がったのならば話は別だが、今回の選挙の投票率の低さを読む限りでは、そうした民意が伝わってこない。ましてや、国政レベルでの維新の会の「内紛劇」が目立ったせいか、全国的には、大阪の有権者と候補者による、大阪だけの選挙という閉ざされたイメージがつきまとう。

ダブル選挙の期間中のニュースを見ていても、候補者が「大阪都になって、中央省庁や企業を大阪に誘致する」と強調していたことが印象に残った。大阪から今の日本を変えるという志(こころざし)がどこに行ってしまったのか、と。全国の共感を得られた前回とまるで状況が異なる。

ダブル選で圧勝したはと言え、大阪府と大阪市の双方の議会では自民など非維新勢力が過半数の議席を占めている。これまで、橋下市長の強気と強弁で乗り切ってきたが、その手法は新市長では役不足だろう。今後4年間、大阪都構想をめぐって大阪はどのように展開していくのか、変革を求める民意はどこまで高まるのか、あるいは混迷なのか。

⇒23日(祝)午前・金沢の天気 はれ

とになる。しかし、北陸の地からこの選挙を眺めても、民意が読めない。

とになる。しかし、北陸の地からこの選挙を眺めても、民意が読めない。まず、選挙そのものが盛り上がっていない。前回のダブル選挙より、市長選は10.41㌽下回る50.51%、府知事選は7.41㌽下回る45.47%だった。見方によっては、大阪の有権者はさめていたということだろう。うがった見方をすれば、住民票で反対票を入れた有権者が今回は棄権したといえなくもない。「一度廃案になったものをまたぶり返すのか」というあきれた思いが多くの有権者の思いがあるだろう。かといって、今回自民党候補に投票するには抵抗感を感じるという有権者が結局、投票所に足を運ぶのをためらったということかと推測する。

政令指定都市の大阪市を廃止して、東京23区のような特別区に分割して、大阪府と行政機能を再編する大阪都構想は東京一極集中を是正し、地域を立て直す起爆剤としたいとする思いは共鳴する。どこかの地域が東京一極集中の突破口を開く必要があるのだ。しかし、その大阪都構想は今年5月の大阪市の住民投票で反対が70万6千票と賛成を1万票上回り廃案となり、民意で決着がついた。そして橋下市長は責任を取って、「政界を引退する」とけじめをつけたのだった。

票差が少なかったので、大阪都構想をあきらめ切れない市民から再挑戦の熱意が沸き上がったのならば話は別だが、今回の選挙の投票率の低さを読む限りでは、そうした民意が伝わってこない。ましてや、国政レベルでの維新の会の「内紛劇」が目立ったせいか、全国的には、大阪の有権者と候補者による、大阪だけの選挙という閉ざされたイメージがつきまとう。

ダブル選挙の期間中のニュースを見ていても、候補者が「大阪都になって、中央省庁や企業を大阪に誘致する」と強調していたことが印象に残った。大阪から今の日本を変えるという志(こころざし)がどこに行ってしまったのか、と。全国の共感を得られた前回とまるで状況が異なる。

ダブル選で圧勝したはと言え、大阪府と大阪市の双方の議会では自民など非維新勢力が過半数の議席を占めている。これまで、橋下市長の強気と強弁で乗り切ってきたが、その手法は新市長では役不足だろう。今後4年間、大阪都構想をめぐって大阪はどのように展開していくのか、変革を求める民意はどこまで高まるのか、あるいは混迷なのか。

⇒23日(祝)午前・金沢の天気 はれ

は故障していた。男はイカ釣り漁船の管理点検の業務に就いていて、不法入国ではなかった。日本海側では、北朝鮮の船が国内に漂着する例は毎年数十件確認されているが、生存したまま保護されるケースは珍しい。

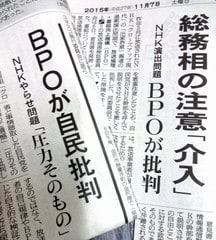

は故障していた。男はイカ釣り漁船の管理点検の業務に就いていて、不法入国ではなかった。日本海側では、北朝鮮の船が国内に漂着する例は毎年数十件確認されているが、生存したまま保護されるケースは珍しい。 ことを悪用して別人を装い、金融機関から融資をだまし取るケースが広がっていると紹介した。ところが、番組内で多重債務者に出家を指南するブローカーとされた男性が今年3月18日付の週刊文春に「NHKのやらせ」と告発した。

ことを悪用して別人を装い、金融機関から融資をだまし取るケースが広がっていると紹介した。ところが、番組内で多重債務者に出家を指南するブローカーとされた男性が今年3月18日付の週刊文春に「NHKのやらせ」と告発した。 示方法やツーリズムの組み立て方、エコツーリズム(生物多様性など)のノウハウなどに質問し、熱心にカメラを向けていた。

示方法やツーリズムの組み立て方、エコツーリズム(生物多様性など)のノウハウなどに質問し、熱心にカメラを向けていた。 その能登半島の先端、珠洲(すず)市で金沢大学の研究チームによる、自動運転(オートドライブ)が実証実験プロジェクトが進んでいる。実証実験は今年2月に開始され、障害物や信号などを把握するセンサーやカメラなどを取り付けたトヨタ「プリウス」を使用して自動運転し、対向車や歩行者の複雑な動きも予測できるようデータを積み上げている。2020年をめどに高齢者の移動手段としての実用化を目指している。

その能登半島の先端、珠洲(すず)市で金沢大学の研究チームによる、自動運転(オートドライブ)が実証実験プロジェクトが進んでいる。実証実験は今年2月に開始され、障害物や信号などを把握するセンサーやカメラなどを取り付けたトヨタ「プリウス」を使用して自動運転し、対向車や歩行者の複雑な動きも予測できるようデータを積み上げている。2020年をめどに高齢者の移動手段としての実用化を目指している。