行く年、来る年を迎える日が大晦日ならば、行く時代、来る時代を迎えるきょう30日は「平成の大晦日」だろう。テレビ各社は朝から特番を組んで退位の儀式の模様を伝えている。午前中、天皇は皇居の宮中三殿にある天照大神を祀る賢所(かしこどころ)で、日本古来の言葉で記した御告文(おつげぶみ)を読み上げて退位の礼を行うことを伝えられた。きょう夕方には、宮殿「松の間」で催される正殿の儀では、安倍総理の国民代表の辞に続き、天皇が在位中最後のお言葉を述べられる。 海外メディアもさっそく取り上げている。イギリスBBCテレビは「Japan's Emperor Akihito is set to step down from the throne on Tuesday, make him the first Japanese emperor to abdicate in more than 200 years.(日本のアキヒト天皇は火曜日で退位する。ここ200年余りで途中で皇位を降りる初めての天皇となる)=写真・上、BBC‐Web版=。アメリカのニューヨークタイムズ紙は皇位継承の特集を組んでいる。「His Father Was Called a God. She Called Him ‘Jimmy.’(父は神と呼ばれたが、彼はジミーと呼ばれた)」。終戦から1年後の1946年の秋、学習院に着任したアメリカ人の女性教師が、12歳の少年だった皇太子に「このクラスでは、あなたの名前はジミーです」と名付けたピソードを紹介している。

海外メディアもさっそく取り上げている。イギリスBBCテレビは「Japan's Emperor Akihito is set to step down from the throne on Tuesday, make him the first Japanese emperor to abdicate in more than 200 years.(日本のアキヒト天皇は火曜日で退位する。ここ200年余りで途中で皇位を降りる初めての天皇となる)=写真・上、BBC‐Web版=。アメリカのニューヨークタイムズ紙は皇位継承の特集を組んでいる。「His Father Was Called a God. She Called Him ‘Jimmy.’(父は神と呼ばれたが、彼はジミーと呼ばれた)」。終戦から1年後の1946年の秋、学習院に着任したアメリカ人の女性教師が、12歳の少年だった皇太子に「このクラスでは、あなたの名前はジミーです」と名付けたピソードを紹介している。

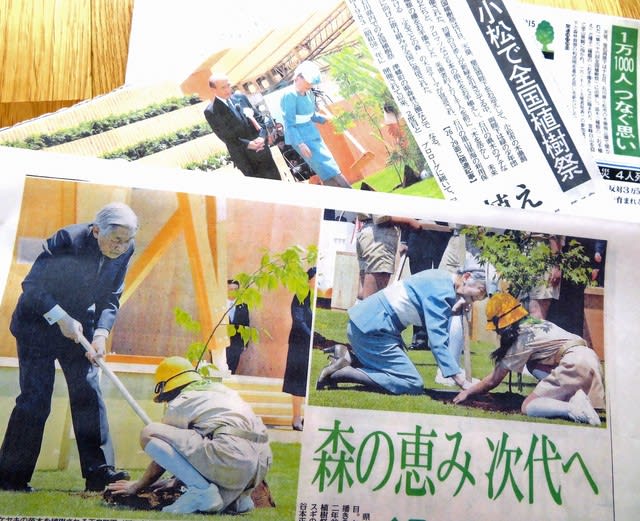

天皇退位で思い浮かぶのはやはり、天皇皇后が被災地を訪れ、丁寧に被災者を見舞われたお姿だ。避難所を訪れ、膝をついて対話する姿は被災者に寄り添うお気持ちが伝わり、国民の共感を呼んだ。平成3年(1991)の雲仙・普賢岳(長崎県)の噴火の被災地への見舞いから始まり、その後の災害復興状況の視察を含め37回にも及ぶ(宮内庁HP)。国民はマスメディアを通じて、いつの間にか、この姿が天皇のシンボリックなイメージとして定着しているのではないだろうか。 膝をついての国民との交流は被災地だけではない。平成27年(2015)5月、第66回全国植樹祭が石川県小松市の木場潟公園で開かれた。天皇はクロマツとケヤキなどの苗を植樹され、美智子さまはヤマモミジの苗を緑の少年の団の女の子といっしょに植えられた。このときも、膝をついて丁寧にお手植えされる姿が新聞の紙面にも掲載された=写真・下=。

膝をついての国民との交流は被災地だけではない。平成27年(2015)5月、第66回全国植樹祭が石川県小松市の木場潟公園で開かれた。天皇はクロマツとケヤキなどの苗を植樹され、美智子さまはヤマモミジの苗を緑の少年の団の女の子といっしょに植えられた。このときも、膝をついて丁寧にお手植えされる姿が新聞の紙面にも掲載された=写真・下=。

平成の大晦日、私自身の一日は骨董市と草むしり。習い始めている茶道に必要な香合と風炉先屏風を買い求めた。香合は炭点前には欠かせないがそれらしいものがないのに気が付き、ようやく手にすることができた。草むしりは大いに苦戦している。チドメグサとの闘いは難題だ。むしり取っても、むしり取ってもしばらくしてまた生えてくる。しかも、芝生やスギゴケといったグランドカバーに潜り込むようにして生えている。「おのれ、許さん」と挑むが、戦いはエンドレスなのだ。あすの令和も、晴れれば地べたをはっている。10連休の醍醐味ではある。

⇒30日(火)午後・金沢の天気 くもり

トークンエコノミーという言葉を最近よく耳にする。英語で「token」はもともと「しるし」「象徴」と習った。それが「記念品」「証拠品」の意味になり、最近では硬貨の代わりに用いられる代用貨幣のこととして言葉が進化している。新しい経済概念として、トークンエコミーは「デジタル通貨による新しい経済圏」を指すようだ。今月20日に「能登SDGsラボ 第1回トークンエコノミーと奥能登国際芸術祭」という勉強会(講師:石田貢、大野沙和子の両氏)が石川県珠洲市であった。残念ながら参加はかなわなかったが、レジュメが手に入った。それをもとに自分なりに読み込んでみる。 トークンエコノミーはもともと心理学の世界で生まれたとされる。望ましい行動を取った場合に「トークン」が付与され、トークンを有形無形の価値と交換できるようにすることで特定の人やグループに対し望ましい行動を推奨するという考えだ。たとえば、消費税増税前の駆け込み需要を地域に取り込み、域内の経済活性化を図る目的で、行政が単独で発行する「プレミアム付き商品券」(1万円で1万2千円分など)もトークンの一種といえる。つまり、プレミアム付き商品券というトークンが外部に流出せず、域内で循環する仕組みとなる。

トークンエコノミーはもともと心理学の世界で生まれたとされる。望ましい行動を取った場合に「トークン」が付与され、トークンを有形無形の価値と交換できるようにすることで特定の人やグループに対し望ましい行動を推奨するという考えだ。たとえば、消費税増税前の駆け込み需要を地域に取り込み、域内の経済活性化を図る目的で、行政が単独で発行する「プレミアム付き商品券」(1万円で1万2千円分など)もトークンの一種といえる。つまり、プレミアム付き商品券というトークンが外部に流出せず、域内で循環する仕組みとなる。

このトークンの仕組みを、ユーザーがスマートフォン上の電子ウォレット(財布アプリ)を利用することでさらに利便性が広がる。紙の地域商品券では、所有者に対して利用できる場所の情報を送付するといったコミュニケーションを取ることは難しいが、スマホだとユーザーに情報を送ることができ、継続的なコミュニケーションの接点となる。また、売れ筋商品の開発や事業展開など消費データを収集できるなど多面的な活用ができる。

ここで出てくるあらたなキーワードが「ブロックチェーン」だ。データのかたまり(ブロック)が連なっていく(チェーン)、これがブロックチェーンと呼ばれる。現在多くのネットユーザーは特定のサーバーにアクセスし、データのやり取りを行っている。ブロックチェーンは「ピアツーピア(Peer to Peer)」という通信方式でデータのやり取りを行う。ピアツーピアは、サーバー頼みの通信方式ではなく、ネットワークの参加者が個別、平等にデータのやり取りを行う方法のこと。

このブロックチェーンでトークンを発行することで、データの消失や改ざんといったリスクが軽減されるため、金融庁は新たな法的な枠組みづくりを検討している。今年度中に法案が成立の見込み。スペインのバルセロナでは、ブロックチェーンを基盤とした地域通貨「Rec」の発行を昨年2018年から実証実験の段階に入っている。1Recは1Euroに該当し、スマホで市内の店舗で利用すれば、特別な特典が受けることができ、域内での資金循環に寄与しているという。

勉強会では、トークンエコノミーを2020年秋に珠洲市で実施される奥能登芸術祭で特典が得られる参加券(電子チケット)の購入や国内外へのプロモーション活動、アートへの市民参加などに活用してはどうかとの提案が具体的にあった。プラン化が決まったわけではない。しかし、新しい概念を地域で分かりやすく説明し、トークンを使ってみたいという来場者の心をくすぐるイベントにしてほしいと願う。

⇒29日(昭和の日)夜・金沢の天気 くもり

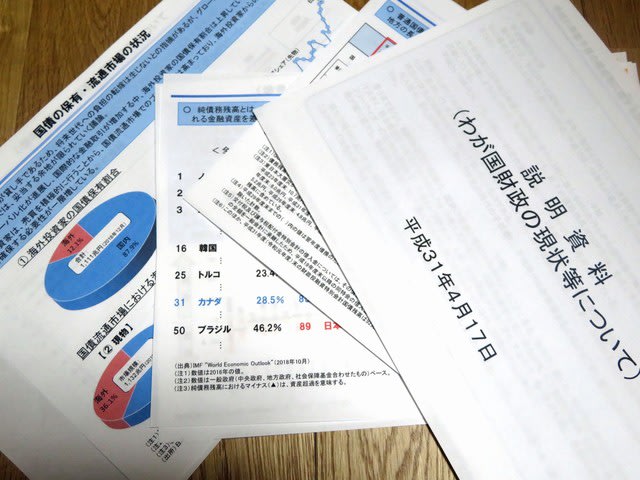

平成元年(1989)、バブル経済の絶頂期だった。その年、株価は史上最高値3万8915円をつけた(12月29日)。その後、バブル景気は徐々に崩れ平成9年(1997)には山一証券など金融機関が破綻した。平成12年(2000)にはITバブルで株価は2万円台を回復するも、翌13年9月のアメリカ同時多発テロ事件で1万円を割り込む。平成20年(2008)のリーマンショックで一時7000円を割り込み、バブル崩壊後の最安値に(10月28日)。平成25年(2013)からの日銀の大規模な金融緩和で株価は上昇に転じ、平成最後の取り引きとなったきょう26日は2万2258円だった。平成の株価はまるでジェットコースターのようだった。

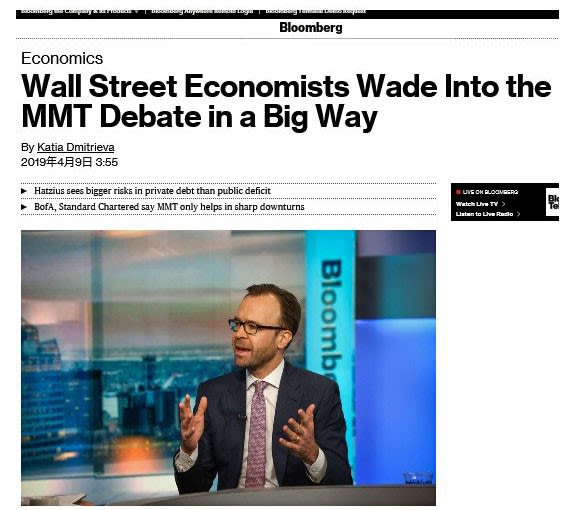

話は変わるが、いまメディアの経済記事のトレンドは「MMT」だろう。Modern Monetary Theory(現代金融理論)。アメリカの金融情報情報サイト「

話は変わるが、いまメディアの経済記事のトレンドは「MMT」だろう。Modern Monetary Theory(現代金融理論)。アメリカの金融情報情報サイト「

「NHKから国民を守る党」という政党がある。NHKに受信料を払わない人を応援・サポートする政治団体だとアピールしている。先の東京都の区議選(投開票今月21日)で、この団体からの立候補者が17人当選した。団体の党首のツイッター(22日)によると、「(今回の統一地方選で)47名立候補して、当選者が26名 現職13名と合わせて、NHKから国民を守る党の所属議員が39名になりました。7月の参議院選挙に挑戦する土台が出来ました」と。シングルイシュー(単一論点)を掲げる政党がこれほど議席を獲得するのは異例だろう。その背景には有権者のどんな思いが潜むのか、政治への不信なのか、NHKへの不信なのか。 前もって述べておくが、私自身の自宅にはテレビがあり、選挙速報や異常気象、災害、地震の情報など、民放テレビ局では速報できないニュースをNHKがカバーしていて、その公共性の高さを考えれば、放送法64条にあるテレビが自宅に設置されていれば、受信料契約ならびに支払いは社会的にも認められると考える一人である。契約の自由を保障する憲法に違反するのかどうかが争われた裁判では、最高裁は合憲と判断している(2017年12月)=写真=。NHKが契約を求める裁判を起こして勝訴すれば契約が成立する。そして、テレビを設置した時点からの受信料を支払わなければならない。最高裁が出した答えは「義務」と同じだ。

前もって述べておくが、私自身の自宅にはテレビがあり、選挙速報や異常気象、災害、地震の情報など、民放テレビ局では速報できないニュースをNHKがカバーしていて、その公共性の高さを考えれば、放送法64条にあるテレビが自宅に設置されていれば、受信料契約ならびに支払いは社会的にも認められると考える一人である。契約の自由を保障する憲法に違反するのかどうかが争われた裁判では、最高裁は合憲と判断している(2017年12月)=写真=。NHKが契約を求める裁判を起こして勝訴すれば契約が成立する。そして、テレビを設置した時点からの受信料を支払わなければならない。最高裁が出した答えは「義務」と同じだ。

スマホ・携帯のワンセグへの課金も争われた。放送法64条では受信料の支払いは「受信設備を設置した者」と定められている。スマホにはワンセグのアプリがついている機種が多いが、普通に考えれば「設置」ではない。ましてや、テレビを視聴しようとスマホを求めた訳でもない。ワンセグへの受信料をめぐる判決は別れた。さいたま地裁判決は「受信契約の義務はない」と判断(2016年8月)、水戸地裁は「所有者に支払いの義務がある」と判断(2017年5月)、東京地裁は「ワンセグの携帯電話を持っていれば、契約を結ばなければならない」と判断(2017年12月)。控訴審で東京高裁は地裁の判決を支持した(2018年6月)。上告審の最高裁も高裁判決を支持し、NHK側の勝訴が確定した(2019年3月)。

この勝訴でNHKへの不信が増大したかもしれない。学生たちからこんな話を何度か聞いた。NHKの契約社員(中年男性)がアパ-トに来て、「テレビがなくても、スマホでテレビを見ることができれば、NHKを見ても見なくても受信契約が必要です」と迫ってきた。学生が「親と相談しますから、帰ってください」と言うと、契約社員は「契約しないと法律違反になりますよ」と。学生が親と相談すると、法律違反になるくらいならと家族割の分を親元が払っている。

学生たちは学ぶために親元を離れて仕送りをしてもらっているので実質的に「同居」だ。会社で働き自活するために親元を離れる別居とまったく状況が異なる。なぜ学生にまで受信料を課すのか。NHKは経済的理由で奨学金を受けている学生には全額免除するなど一部配慮はしているのだが。

学生や若者たちのテレビ離れは加速している。「NHKから国民を守る」というシングルイシューが政治的な広がりを見せている背景は結構根深いのではないか。そして7月への参院選へと向かう。

⇒25日(木)夜・金沢の天気 あめ

金沢に古くから伝わる伝統的な裁縫道具に「加賀ゆびぬき」がある。針の背を押さえて縫ったり、針が滑るのを防いだりと、裁縫には欠かせない道具だった。絹糸の1本1本が隙間なく縫い詰められて、幾何学的な美しい模様を織りなす。そこで、最近ではアクセサリーとして指ぬきが注目されている。

金沢大学の能登で実施している人材育成プログラム「能登里山里海マイスター」の修了生で、工芸作家の岩崎京子さんから加賀ゆびぬきの魅力について取材した。かつては加賀友禅をつくる仕立て人のお針子さんたちが自分たちの指にはめるために指ぬきをつくった。それも、友禅の作成過程で余った絹糸や布、真綿などをためておき、自分の好みの指ぬきを創作したという。岩崎さんの指ぬきは能登の植物を染色に生かす。廃材となった漆の木材チップや能登ヒバ「アテ」の葉、クルミの皮、海藻のホンダワラなどで絹糸を染める。漆の染め物は黒色や黄金色が鮮やかで高級感が漂う。「能登の自然を色という視点から見つめ直して、能登の自然を物語にしてみたんです」と。確かに指ぬきをじっと見ているとその色の背景にある里山里海の風景が浮かんでくる。

金沢大学の能登で実施している人材育成プログラム「能登里山里海マイスター」の修了生で、工芸作家の岩崎京子さんから加賀ゆびぬきの魅力について取材した。かつては加賀友禅をつくる仕立て人のお針子さんたちが自分たちの指にはめるために指ぬきをつくった。それも、友禅の作成過程で余った絹糸や布、真綿などをためておき、自分の好みの指ぬきを創作したという。岩崎さんの指ぬきは能登の植物を染色に生かす。廃材となった漆の木材チップや能登ヒバ「アテ」の葉、クルミの皮、海藻のホンダワラなどで絹糸を染める。漆の染め物は黒色や黄金色が鮮やかで高級感が漂う。「能登の自然を色という視点から見つめ直して、能登の自然を物語にしてみたんです」と。確かに指ぬきをじっと見ているとその色の背景にある里山里海の風景が浮かんでくる。

最近創作を始めたのが、国連の持続可能な開発目標「SDGs」をテーマにした指ぬき=写真=。17のゴールを色として指ぬきに描く。その色が自然や文化を感じさせ、独特の存在感と輝きを放つ。森の恵みを活かして染めるという活動は生態系の保全への意識を高める環境教育にもなり、目標15「陸の豊かさも守ろう」につながる。海藻など活用した染色を通じて海洋資源を保全する活動は目標14「海の豊かさを守ろう」になる。友禅の作成過程で余った絹糸や布、真綿を活用することは目標12「つくる責任つかう責任」につながる。そのような発想から「SDGsゆびぬき」が生まれたのだと説明してくれた。

話を聞いていると、日本人の「もったいない精神」が「加賀ゆびぬき」に彩りを添え、アクセサリーとしての価値を高め、そしてSDGsという新たなグローバルな価値創造へと向かっている。そんなふうに思えてきた。

⇒24日(水)夜・金沢の天気 あめ

パリのノートルダム大聖堂で起きた火災(現地時間今月15日夜)。高さが90㍍もある尖塔が焼け、屋根が崩れ落ちる映像は世界のメディアやネットで流れた。映像を初めて見たときはテロかと脳裏をよぎったが、その後ニュースでは尖塔の中腹部で補修工事が行われていて、工事器具が発火して、アーチ型天井の裏にある屋根を支える木材部分に引火したのではないかと報じられている(16日付NHKニュース)。(※写真・上はフランス「ル・モンド」Web版「Notre-Dame de Paris : vidéos de l’incendie」より) ゴシック様式の建築で800年の歴史を有し、ユネスコ世界遺産に登録されている。今回の被災に世界の多くの人が惜しんだだろう。日産の資金を不正送金したとして特別背任容疑で4度目の逮捕となったカルロス・ゴーン氏は東京拘置所でこの火災のニュースを知らされ、どのような思いだったろうかと想像を膨らませた。ひょっとして「復興に役立てください。愛するパリのために」などと称して100万ユーロ(1億2千万円)くらいは寄付を申し出るのではないか、と。そうなれば、日本のマスメディアはビッグニュースで報じるかもしれない。何しろこの逮捕前にフランスのテレビ局「LCI」がスカイプでのインタビューをネット映像で公開していて、ゴーン氏は「私は無罪だ」「フランス政府に言いたい。私はフランス人だ。フランス人としての権利を守ること求める」と訴えている(日経新聞Web版)。このタイミングでの高額寄付はフランス世論を味方につける絶好のチャンスではないか。

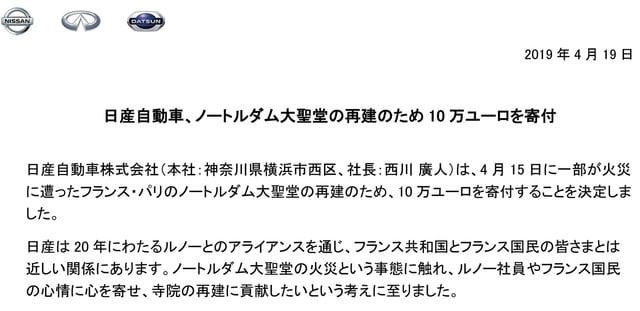

ゴシック様式の建築で800年の歴史を有し、ユネスコ世界遺産に登録されている。今回の被災に世界の多くの人が惜しんだだろう。日産の資金を不正送金したとして特別背任容疑で4度目の逮捕となったカルロス・ゴーン氏は東京拘置所でこの火災のニュースを知らされ、どのような思いだったろうかと想像を膨らませた。ひょっとして「復興に役立てください。愛するパリのために」などと称して100万ユーロ(1億2千万円)くらいは寄付を申し出るのではないか、と。そうなれば、日本のマスメディアはビッグニュースで報じるかもしれない。何しろこの逮捕前にフランスのテレビ局「LCI」がスカイプでのインタビューをネット映像で公開していて、ゴーン氏は「私は無罪だ」「フランス政府に言いたい。私はフランス人だ。フランス人としての権利を守ること求める」と訴えている(日経新聞Web版)。このタイミングでの高額寄付はフランス世論を味方につける絶好のチャンスではないか。 ところが、私が描くゴーン氏の思惑の先手を打つかのように、日産はノートルダム大聖堂の再建のため10万ユーロ(1200万円)を寄付すると発表した。19日付の同社のニュースリリース=写真・下=によると、「日産は20年にわたるルノーとのアライアンスを通じ、フランス共和国とフランス国民の皆さまとは近しい関係にあります。ノートルダム大聖堂の火災という事態に触れ、ルノー社員やフランス国民の心情に心を寄せ、寺院の再建に貢献したいという考えに至りました。」と。まるでゴーン氏の手の内を読んだようなスピード感のある対応だ。金額も妥当だろう。こうなると先手を打たれたゴーン氏は金額で勝負するしかない。500万ユーロ、6億か。オマーンルートでキックバックさせたくらいの金額でないとフランス国民を納得させることはできないかもしれない、と勝手に想像をたくましくする。

ところが、私が描くゴーン氏の思惑の先手を打つかのように、日産はノートルダム大聖堂の再建のため10万ユーロ(1200万円)を寄付すると発表した。19日付の同社のニュースリリース=写真・下=によると、「日産は20年にわたるルノーとのアライアンスを通じ、フランス共和国とフランス国民の皆さまとは近しい関係にあります。ノートルダム大聖堂の火災という事態に触れ、ルノー社員やフランス国民の心情に心を寄せ、寺院の再建に貢献したいという考えに至りました。」と。まるでゴーン氏の手の内を読んだようなスピード感のある対応だ。金額も妥当だろう。こうなると先手を打たれたゴーン氏は金額で勝負するしかない。500万ユーロ、6億か。オマーンルートでキックバックさせたくらいの金額でないとフランス国民を納得させることはできないかもしれない、と勝手に想像をたくましくする。

ところで、ノートルダム大聖堂の火災では、フランスの高級ブランドや化粧品メーカーなどが相次いで寄付による支援を表明し、すでに総額1000億円を超えるようだ。こうした多額の寄付をめぐっては、現場を視察したマクロン大統領が緊急会見で、世界中から寄付を募り5年以内に修復を完了させると述べたことも、大きな成果だったろう。一方で、低給与と燃料価格の高騰で政府に不満を募らせる「黄色いベスト運動」のデモ参加者らは「人よりも大聖堂への支援が優先されている」と怒りの声を上げている。確かに、大聖堂の再建に寄付が集中すれば、慈善事業などへの寄付は減るかもしれない。ここでもバトルが再燃している。

⇒21日(日)朝・金沢の天気 くもり時々あめ

能登半島の観光地、輪島市の中心街から海沿いの細い道を西へ12㌔ほどに、家々を竹垣で間垣で囲った集落がある。集落をぐるりと囲んだ景観は城塞のようにも見える=写真・上=。冬場、日本海から強烈に吹き付ける北風から家を守る間垣(まがき)である。輪島市大沢地区、この間垣集落が一躍脚光を浴びたことがある。平成27年(2015)の連続テレビ小説「まれ」のロケ地だ。

ロケ地は能登、朝ドラ『まれ』と映画『さいはてにて』

50戸ほどの小さな集落には食堂もない。この年3月に放送が始まり、大型連休(4月25日〜5月10日)には観光客7700人(輪島市観光協会まとめ)が訪れた。この年の3月14日に北陸新幹線の「長野-金沢間」が開業した。東京から金沢までの所要時間は最速で2時間26分に。新幹線の利用客は在来線特急が走っていたころに比べて3倍に増えた。輪島の朝市は入込客数が1.3倍にもなった。北陸新幹線の金沢開業とNHK「まれ」の相乗効果は絶大だった。

50戸ほどの小さな集落には食堂もない。この年3月に放送が始まり、大型連休(4月25日〜5月10日)には観光客7700人(輪島市観光協会まとめ)が訪れた。この年の3月14日に北陸新幹線の「長野-金沢間」が開業した。東京から金沢までの所要時間は最速で2時間26分に。新幹線の利用客は在来線特急が走っていたころに比べて3倍に増えた。輪島の朝市は入込客数が1.3倍にもなった。北陸新幹線の金沢開業とNHK「まれ」の相乗効果は絶大だった。

間垣は強風をしなやかに受け止め、風圧を和らげる。先人の知恵だ。使われる竹はニガダケで、茎が数㌢とモソウチクなどと比べて細い。地域の高齢化でニガタケの塀を修復することは大変だった。そこで、2011年から金沢大学の学生ボランティ アたちが間垣の修復作業に2年間携わった=写真・中、提供:松下重雄氏=。その甲斐あって、以前の景観がすっきりと元に戻った。その後、NHKのロケ地として選ばれた。

アたちが間垣の修復作業に2年間携わった=写真・中、提供:松下重雄氏=。その甲斐あって、以前の景観がすっきりと元に戻った。その後、NHKのロケ地として選ばれた。

物語は、親の事業失敗で漁村に家族と移住し育った希(土屋太鳳)が成長して役場に就職するが、幼いころのパティシエになる夢を思い出して、横浜で厳しい修業に挑む。婚約者で輪島塗の職人の圭太は輪島塗を世界に広めるプロジェクトを始め る。希は圭太の夢を後押しするためにパティシエをいったん辞め、能登に戻る。輪島では輪島塗店の女将とケーキ店のパティシエの二つの仕事をこなす。双子が授かり、育児と仕事の両立もこなしていく。昔から「能登のトト楽」という言葉がある。妻がよく働くので亭主が楽をするという意味。能登のトト楽を地で行く頑張るお母さんという物語だった。

る。希は圭太の夢を後押しするためにパティシエをいったん辞め、能登に戻る。輪島では輪島塗店の女将とケーキ店のパティシエの二つの仕事をこなす。双子が授かり、育児と仕事の両立もこなしていく。昔から「能登のトト楽」という言葉がある。妻がよく働くので亭主が楽をするという意味。能登のトト楽を地で行く頑張るお母さんという物語だった。

平成27年2月には能登を舞台にした映画『さいはてにて~やさしい香りと待ちながら~』も公開された。幼い頃に生き別れた父の帰りを待つため、故郷の奥能登に焙煎コーヒーの店を開いたハイミスの女主人と、隣人のシングルマザーの物語。世間から阻害された女たちが身を寄せあいながら生きる道を探る。共感度の高い、癒される名画だった。(※写真・下は映画の舞台となった「ヨダカ珈琲」=石川県珠洲市木ノ浦海域公園)

⇒17日(水)朝・金沢の天気 はれ

今月8日付の「平成と私」では、平成19年(2007)3月25日の能登半島地震(震度6強)のときに、半壊となっていた家屋が余震で壊れるシーンを撮影しようと身構えるカメラマンたちに違和感を感じたと述べた。同じ年の7月16日、能登半島地震と同じ日本海側で新潟県中越沖地震(震度6強)が発生した。被害が大きかった柏崎市は原子力発電所の立地場所でもあり、メディアの報道は被災者より原発への取材が大半を占めていた。そんな中で、「情報こそライフライン」と被災者向けの情報に徹し、24時間の生放送を41日間続けたコミュニティー放送(FM)があった。

「メディアにできること」を追求した被災地のコミュニティーFM 被災地を取材に訪れたのは震災から3ヵ月後だった。柏崎駅前の商店街の歩道はあちこちでひずみが残っていて歩きにくく、復旧半ばという印象だった。コミュニティー放送「FMピッカラ」はそうした商店街の一角にあった=写真=。祝日の午前の静けさを破る震度6強の揺れがあったのは午前10時13分ごろ。その1分45秒後には、「お聞きの放送は76.3メガヘルツ。ただいま大きな揺れを感じましたが、皆さんは大丈夫ですか」と緊急放送に入った。午前11時から始まるレギュラーの生番組の準備をしていたタイミングだったので立ち上がりは速かった。

被災地を取材に訪れたのは震災から3ヵ月後だった。柏崎駅前の商店街の歩道はあちこちでひずみが残っていて歩きにくく、復旧半ばという印象だった。コミュニティー放送「FMピッカラ」はそうした商店街の一角にあった=写真=。祝日の午前の静けさを破る震度6強の揺れがあったのは午前10時13分ごろ。その1分45秒後には、「お聞きの放送は76.3メガヘルツ。ただいま大きな揺れを感じましたが、皆さんは大丈夫ですか」と緊急放送に入った。午前11時から始まるレギュラーの生番組の準備をしていたタイミングだったので立ち上がりは速かった。

通常のピッカラの生放送は平日およそ9時間だが、災害時の緊急編成は24時間の生放送。柏崎市では75ヵ所、およそ6000人が避難所生活を余儀なくされた。このため、市の災害対策本部にスタッフを常駐させ、被災者が当面最も必要とする避難所や炊き出し時刻、物資の支給先、仮設の風呂の場所、開店店舗の情報などライフライン情報を中心に4人のパーソナリティーが交代で流し続けた。

コミュニティー放送局であるがゆえに「被災者のための情報」に徹することができたといえるかもしれない。インタビューに応じてくれた、パーソナリティーで放送部長の船崎幸子さんは「放送は双方向でより深まった」と当時を振り返った。ピッカラは一方的に行政からの情報を流すのではなく、市民からの声を吸い上げることでより被災者にとって価値のある情報として伝えた。たとえば、水道やガスの復旧が遅れ、夏場だけに洗髪に不自由さを感じた人も多かった。「水を使わないシャンプーはどこに行けばありますか」という被災者からの質問を放送で紹介。すると、リスナーから「○○のお店に行けばあります」などの情報が寄せられた。行政から得られない細やかな情報である。

24時間の生放送を41日間。この間、応援スタッフのオファーも他のFM局からあったが、4人のパーソナリティーは交代しなかった。「聞き慣れた声が被災者に安心感を与える」(船崎さん)という理由だった。このため、リスナーから「疲れはないの、大丈夫ですか」とスタッフを気遣うメールが届いたほどだった。

ピッカラの災害放送対応を他のコミュニティー放送が真似ようとしても、おそらく難しいだろう。コミュニティー放送局そのものが被災した場合、放送したくても放送施設が十分確保されないケースもある。そして、災害の発生時、その場所、その状況によって放送する人員が確保されない場合もある。その意味で、発生から1分45秒後に放送ができた「FMピッカラ」は幸運だったともいえる。そして、「情報こそライフライン」に徹して、コミュニティー放送の役割を見事に果たした事例としてピッカラは評価される。取材を終えて、すがすがしさを感じたことを覚えている。

⇒16日(火)朝・金沢の天気 はれ

匿名により政府、企業などに関する機密情報を公開する内部告発サイト「ウィキリークス(WikiLeaks)」の創設者ジュリアン・アサンジ氏が、政治亡命で逃げ込んでいたロンドンのエクアドル大使館で逮捕されたことは、ある意味で衝撃的だった。その2つの理由。7年ぶりに大使館から出てきた47歳の姿はかつての精かんな面構えではなく、白ひげの老人の様相だった。もう一つが、サイバー空間だから可能になった内部告発のシステムに限界か、と感じたことだ。 2007年から始まったウィキリークスによる内部告発はこれまでの既存のマスメディア(新聞・テレビ)の手法とはまったく違っていた。2009年1月、国連平和維持軍の不祥事などについての600件以上の国連内部レポートが公表され、10年4月には、イラクでアメリカ軍のヘリが民間人18人を射殺する軍の内部映像が暴露された。犠牲者のうち2人がロイター通信の記者だったことから、マスメディアにも衝撃が走った。同年11月にはアメリカの外交公電(国務省と274の在外公館の通信)の公表を始めた。当初はイギリスのガーディアンやニューヨークタイムズ、ドイツのシュピーゲルなどの新聞などメディアと連携し、10年7月にメディア3社とウィキリークスが同日、同時間でアフガニスタンをめぐるアメリカ軍文書を掲載した。ウィキリークスの情報開示には既存メディアによる裏付け作業があった。

2007年から始まったウィキリークスによる内部告発はこれまでの既存のマスメディア(新聞・テレビ)の手法とはまったく違っていた。2009年1月、国連平和維持軍の不祥事などについての600件以上の国連内部レポートが公表され、10年4月には、イラクでアメリカ軍のヘリが民間人18人を射殺する軍の内部映像が暴露された。犠牲者のうち2人がロイター通信の記者だったことから、マスメディアにも衝撃が走った。同年11月にはアメリカの外交公電(国務省と274の在外公館の通信)の公表を始めた。当初はイギリスのガーディアンやニューヨークタイムズ、ドイツのシュピーゲルなどの新聞などメディアと連携し、10年7月にメディア3社とウィキリークスが同日、同時間でアフガニスタンをめぐるアメリカ軍文書を掲載した。ウィキリークスの情報開示には既存メディアによる裏付け作業があった。

ところが、11年9月、ウィキリークスは一転、アメリカの外交公電(1966-2010)25万件を未編集で公開した。中には情報提供者の実名も記されたものもあり、連携してきた新聞などメディアは逆に批判を始め、究極の透明性(暴露)が民主主義をもたらすと方針転換したウィキリークスと一線を画すようになった。ウィキリークス側とすれば、公表に値するかどうかをメディアの調査能力に委ねることに限界、あるいは方針にそぐわないと感じたのだろう。広く情報を集めて暴露するが、その信ぴょう性は保証はしない。暴露(リーク)と報道との違い。国益の整合性を取る既存メディアと、取らない多国籍型のウィキリークスという違いが際立ってきた。

ウィキリークスはある意味で内部告発のさきがけとなった。10年9月に尖閣諸島沖での中国漁船との衝突事故で海上保安庁の職員がビデオをユーチューブにアップした。13年6月、アメリカ国家安全保障局(NSA)の元職員のエドワード・スノーデンがアメリカは世界中の通信データを傍受し監視しているという実態をガーディアンやワシントン・ポストなどメディアを通じて告発。「ウィキリークスの時代」を予感させる出来事が相次いだ。

社会に情報を発信する既存メディアは報道の自由を行使し民主主義の発展に寄与してきた。情報の真贋の精査や報道の価値判断、客観的な取材手法、そして情報源を守ることを旨としてきた。ウオッチドッグ(番犬)といわれる政権批判はもとよりだ。一方でインターネットの進展で既存メディアが情報発信を独占する状況ではなくなり、個人メディアの時代に入った。それは情報の自由な広がりと同時に、フェイクニュースがたやすく拡散する状況も生み出し、社会の安全をも脅かすことにもなりかねない。

ジュリアン・アサンジ氏は、イラクとアフガニスタンにおける戦争に関連するアメリカ軍機密情報や外交公電をウィキリークスで公表したかどで起訴されていた。一方、アサンジ氏をかくまってきたエクアドルでは17年5月の大統領選で反米の政権からアメリカ寄りの政権にシフトしている。エクアドルがアサンジ氏の亡命を取り消すのは時間の問題だった。

今後、アサンジ氏の身柄はアメリカに引き渡されることになるだろう。ただ、アメリカ合衆国憲法には言論・出版の自由は制限されないとの条文(修正第1条)がある。ウィキリークスの暴露が言論の自由の範囲内と見なされた場合は、裁判で無罪になる可能性もあるのではないか。(※写真は、4月12日付イギリスBBCニュースWeb版より)

⇒14日(日)夜・金沢の天気 あめ

平成に金沢で大きく動いたことと言えば、平成元年(1989)に金沢大学が城内キャンパスから中山間地の角間キャンパスへと総合移転が始まったことだ。平成18年(2006)に移転はほぼ完了した。それまで、城の中にあるキャンパスは世界でドイツのハイデルベルク大学と金沢大学だけというのが「売り」だった。金沢の中心街から学生たちがいなくなり、さらに、城内キャンパスの目と鼻の先にあった石川県庁も平成15年(2003)にJR金沢駅の西側に移転したため県庁職員もいなくなった。

バブル崩壊、さびれた金沢の復活までの30年

金沢に住む一人として、当時はバブル経済の崩壊と大学移転のタイミングが重なり、その後の「失われた20年」と称された景気後退期には大学と県庁の移転が相次ぐことで、金沢の中心街が急速にさびれたと感じたものだ。片町という金沢きっての繁華街が「シャッター通り」になりかけていた。金曜日の夜だというのに、片町のスクランブ交差点には人影が少なく、「もう金沢も終わりか」と感じたのは私だけではなかっただろう。

金沢に住む一人として、当時はバブル経済の崩壊と大学移転のタイミングが重なり、その後の「失われた20年」と称された景気後退期には大学と県庁の移転が相次ぐことで、金沢の中心街が急速にさびれたと感じたものだ。片町という金沢きっての繁華街が「シャッター通り」になりかけていた。金曜日の夜だというのに、片町のスクランブ交差点には人影が少なく、「もう金沢も終わりか」と感じたのは私だけではなかっただろう。

救われた思いをしたのが、平成16年(2004)年10月にオープンした金沢21世紀美術館だった。金沢は友禅や塗りものなど伝統工芸のイメージが強かっただけに、兼六園の近くに現代アートの美術館が出来たことは市民にも斬新なイメージを与えてくれた。開館2年余りで来館者は300万人を突破し、兼六園や武家屋敷と並ぶ金沢の名所となった。金沢大学の総合移転にともなって、附属中学校・小学校・幼稚園も移転し、その跡地を市が買収して美術館を建てた。大学移転がなければ、美術館という発想は生まれなかったもしれないし、美術館は建設されても郊外だったかもしれない。今にして思えば、絶好の場所でしかも実にタイムリーだった。

個人的に気に入っている作品は美術館の屋上のブロンズ作品「雲を測る男」だ。作者はヤン・ファーブル(ベルギー)、あの有名な昆虫学者ファン・アンリ・ファーブルのひ孫にあたる。目録によると、作品は映画「アルカトラズの鳥男」(1961年・アメリカ)から着想を得ている。サンフランシスコ沖にあるアルカトラズ島の監獄に収監された主人公が独房で小鳥を飼ううちに、鳥の難病の薬を開発し鳥の権威となったという実話に基づく物語だ。映画の終わりの場面で「研究の自由を剥奪された時は何をするか」と問いに、主人公が語ったセリフが「雲でも測って過ごす さ」だった。それが作品名になった。昆虫学者の末裔らしい、理知的で面白いタイトルだ。

さ」だった。それが作品名になった。昆虫学者の末裔らしい、理知的で面白いタイトルだ。

金沢を明るくしていると感じるもう一つの要因は交通インフラだ。平成27年(2015)3月、北陸新幹線の金沢開業。観光客数(平成29年)は2475万3千人と対前年比100.7%だが、金沢開業前の平成26年(2014)比では114%となり、金沢開業前の水準を大きく上回っている。外国人宿泊者数(平成29年)も60万6千人で、対前年比114%、5年連続で過去最高となった(『統計から見た石川の観光』平成29年版より)。それは片町を歩いていても実感する。すれ違う5人に2人はインバウンドではないかと思うことがある。

⇒12日(金)朝・金沢の天気 はれ