これが果たして国と国の外交の在り様なのだろうか、と考えさせる。年末(28日)に日本と韓国の外務大臣同士が決着した慰安婦問題である。「最終的かつ不可逆的な解決」。不可逆とは「もとに戻れないこと」である。 ところが、蒸し返すような政治的な動きが韓国国内で激しい。

ところが、蒸し返すような政治的な動きが韓国国内で激しい。

~TVメディアの表現の自由を守る主体は誰なのか~

きょう31日のニュース。慰安婦だった韓国人女性らが日本政府を相手取り、1人当たり1億ウォン(1000万円)の慰謝料を求めて申し立てていた民事調停について、ソウル中央地裁は31日までに訴訟に切り替えることを決めた、という。原告らは2013年8月に民事調停を申し立てたが日本側が応じず、ことし10月に訴訟の手続きに入っていた。慰安婦問題をめぐる日韓合意は「問題が最終的かつ不可逆的に解決されることを確認する」としており、訴訟の結果に影響を与える可能性があるが、ただ、考えようによっては、ソウルの日本大使館前の慰安婦を象徴する少女像が撤去された後に支払われる、韓国側が設立する財団法人に日本政府が10億円を支援することになっており、「その金をこっちによこせ」と訴えた側が叫んでいるようにも解釈できる。訴訟の和解条件として、韓国政府が彼女たちの窓口になるのだろうが、そう簡単ではないだろう。なぜなら慰謝料の次なる要求は安倍総理の直接謝罪が想定されるからだ。「最終的かつ不可逆的な解決」と両政府がすでに合意しているので難しいだろう。民間の動向に右往左往しているのが韓国の政治の現状ではないだろうか。

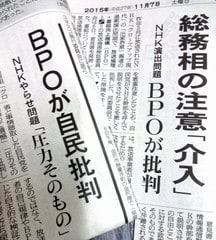

国とメディアの在り様も問われた。「出家詐欺」を扱ったNHK報道番組「クローズアップ現代」をめぐる問題で、11月6日に、「重大な放送倫理違反があった」とする放送倫理・番組向上機構(BPO)の検証委員会の意見が公表され、新聞・テレビのニュースでも大きく報じられた。意見書はBPOのホームページで公開されていて、その内容は、「情報提供者に依存した安易な取材」「報道番組で許容される範囲を逸脱した表現」など厳しいコメントとなった。NHKも最終報告書を公表し、番組に携わった記者ら15人を処分した4月28日、その同日に総務大臣名で文書による厳重注意の行政処分がNHKに対してあった。5月8日にBPO放送倫理検証委員会が審議入りする前に行政指導に踏み切ったのである。このことについて、BPOの意見書の「おわりに」の章で、「政府が個別番組の内容に介入することは許されない」と総務省を批判している。また、新聞メディアなども紙面では、むしろ政府の 「介入」を問題視している。

「介入」を問題視している。

このBPOは、NHKと民放が2003年に政治介入を避けるため放送倫理上の問題に自主的に取り組むために設立した。2007年には放送局への調査権などを付与した放送倫理検証委員会を新設するなど機能を強化した。現在、論点となっているのは、BPOと政府・政権与党が放送法をどう位置づけるかの意見が対立である。放送法の4条に記載されている「報道は事実をまげないですること」などの放送番組基準は倫理規範だとするのか、放送の内容を制約する定めだとするのか。というのは、現在でも総務省は放送法を根拠に行政処分ができるとの立場をとっている。

テレビの在り様が問われたのは、1993年のテレビ朝日の椿発言問題だった。テレビ朝日の報道局長が「非自民政権が生まれる報道をするよう指示した」と放送業界の勉強会で発言した。それが新聞記者にスクープされて、国会で証人喚問、さらに放送免許の不交付が検討されたのだ。以後、厳重注意など放送局への行政指導が増えた。この流れを受けて、テレビ局側(NHK、民放)は「自ら律する」とBPOをつくった。そのような経過を踏まえれば、今さら「放送法」の放送番組基準は倫理規範だから政府・政権与党の介入を許さないとするのは国民に理解されるだろうか。

これを突き詰めると、誰がテレビメディアの表現の自由を守る主体なのかという論点が生まれる。BPOなのか、国民なのか、新聞社なのか、と。なぜなら、4月17日、自民党の情報通信戦略調査会が自民党本部にNHKの副会長とテレビ朝日の専務を呼んで、当時問題となっていた「クローズアップ現代」と「報道ステーション」についての説明を聴いた。これが政権与党の「政府が個別番組の内容に介入」(BPO意見書)とされた。では、なぜテレビ局側がなぜ、「これは政治権力の不当な介入だ」と抵抗しなかったのか。もし抵抗して、それでも強引に2氏を自民党本部に呼びつけたのであれば、これは明らかに不当な介入だ。だが、抵抗した形跡はない。となると、なぜ自民党本部に出かけて行ったのだろうか。「政府が個別番組の内容に介入」という意識がテレビ局側にあったのだろうか。問いたいのはその点なのである。BPOはテレビ業界の守護神ではない。

⇒31日(木)午後・金沢の天気 はれ

金沢市内多くのセルフスタンドで「レギュラー111円(会員)」という価格になっている。昨年末は145円前後だったので30円余り安くなっている。例年だと年末価格となり、少しは上げるのだが安値を更新しているようだ。最近のニュースをチェックすると、世界的な原油の供給過剰で来年も原油安は続くとみられていて、年明けも値下がりが続くとの予想されている。

金沢市内多くのセルフスタンドで「レギュラー111円(会員)」という価格になっている。昨年末は145円前後だったので30円余り安くなっている。例年だと年末価格となり、少しは上げるのだが安値を更新しているようだ。最近のニュースをチェックすると、世界的な原油の供給過剰で来年も原油安は続くとみられていて、年明けも値下がりが続くとの予想されている。

~ガソリン1㍑111円、金沢おでん「かに面」1個1800円の経済~

きょう30日、大納会を迎えた東京株式市場で日経平均株価の終値は1万9033円71銭だった。3日続伸して年内の取引を終えた。年間では9%高と4年連続の上昇となり、19年ぶりに1万9000円台に乗せたまま年を越す。ことし1年の相場を眺めてみると、日経平均株価が一時2万円を回復し、日本株の復活を印象づけた。その最大のエンジンは、円安や原油安を背景とした好調な企業業績だろう。最高値は6月24日につけた終値2万0868円03銭だった。ところが、夏には中国株が急落、いわゆる中国ショックに見舞われ、国際経済が翻弄された。

同じく30日のニューヨーク株式市場は、大企業で構成するダウ工業株平均が下落しているようだ。原油の先物価格が大きく値下がりし、業績悪化が危惧され、シェブロンやエクソンモービルといったエネルギー関連の株が売られている。この原油の価格動向が2016年の経済の明暗を分けるのではないか。「オイルショック」の到来するのか。1973年(第1次)と1979年(第2次)のオイルショックは原油の供給が逼迫して、価格高騰して世界の経済混乱した。今回はロシアやアメリカ、アラブ諸国など産油国が混乱する、石油危機の可能性だ。

不思議なのは、中国ショックで、いわゆる「爆買い」中国人の観光客が減ったのかというとそうでもない。身近な例だと、国の特別名勝である兼六園は中国人の人気スポットだ。兼六園の名称そのものが、中国の古典『洛陽名園記』から取られている。宏大と幽邃(ゆうすい)、人力と蒼古(そうこ)、水泉と眺望、それぞれに相矛盾する美のコントラストを兼ね備えた名園というところから由来している。兼六園を散策すると、四方八方から中国語が聞こえ、レンタルで和服を着た中国人女性たちがはしゃいで歩く姿も時折見かける。これこそ、兼六園の新たな見所(みどころ)ではないかと思ってしまう。

兼六園の入園者数は昨年度(平成26年度)の総入場者203万人、今年度は4月-11月末の8ヵ月間で230万人となり、年度換算288万人という予想もある。実に4割増である。中国人観光客だけが増えているのではない。後で述べる北陸新幹線の開業効果もあるだろう。それよりも、欧米の旅行者を含め、全体のインバウンドが増加している。面白いデータをサイト 内で見つけた。世界の旅行口コミサイトの「トリップアドバイザー」(日本法人版)が昨年6月に発表した「トラベラーズチョイス 世界の人気観光スポット2014~ランドマーク・公園編~」によると、アジアの公園トップ25のうち広島平和記念公園が2位、兼六園が5位、奈良公園が6位の順で選ばれている。ちなみに1位はシンガポール植物園だった。以前の2013年版で兼六園は欄外だった。Kenrokuenが一気にランクインた理由と背景は何だったのか。

内で見つけた。世界の旅行口コミサイトの「トリップアドバイザー」(日本法人版)が昨年6月に発表した「トラベラーズチョイス 世界の人気観光スポット2014~ランドマーク・公園編~」によると、アジアの公園トップ25のうち広島平和記念公園が2位、兼六園が5位、奈良公園が6位の順で選ばれている。ちなみに1位はシンガポール植物園だった。以前の2013年版で兼六園は欄外だった。Kenrokuenが一気にランクインた理由と背景は何だったのか。

ことし3月14日に金沢開業した北陸新幹線の効果を地元メディア(新聞・テレビ)がことし一年の総括として検証する番組を流している。東京からのアクセスが2時間30分。JR西日本の発表によると、3月14日の金沢延伸から9月13日までの北陸新幹線利用者は482万人。前年同期に在来線特急に乗車した人の ざっと3倍だ。1日の利用者は2万6千人。シルバーウィーク中(9月18-23日)は24万人の利用があり、前年同期の4倍以上を記録している。こうした効果が果たして来年2016年以降も継続するのかどうか。

ざっと3倍だ。1日の利用者は2万6千人。シルバーウィーク中(9月18-23日)は24万人の利用があり、前年同期の4倍以上を記録している。こうした効果が果たして来年2016年以降も継続するのかどうか。

最近驚いたことがある。金沢駅のおでん屋に入った。冬のおでんだねでもある「かに面」を注文した。午後5時ごろだったが、店員は「売り切れ」という。そして、価格を見ると1個1800円もするのだ。それまでは、1個500円前後だったと記憶している。このかに面はズワイガニの雌のコウバコガニ(小さいカニ)の殻に、カニから取り出した身や卵やミソを詰めて蒸し、おでんのだしで煮たもの。もともと金沢のおでんの中では高級品。ところが3倍以上も価格が跳ね上がっている。季節限定の商品でしかも、ことしはコウバコが獲れる少ないとなれば価格は跳ね上がってもしかたがない。原価計算をしてみる。金沢市内のスーパーではコウバコのゆでたものを1匹500円前後に売っている。売れ残ったものをおでん具材の業者が閉店後にまとめ買いして加工して、おでん屋に卸したとしてもせいぜいが700円ほどではないか。(※写真は金沢市内のおでん屋で若い女性たちの行列ができている。お目当ては「かに面」・12月12日午後8時ごろ)

ホテル料金にしてもそうだ。「平日で泊まってもこれまでに3倍だ」と大阪から金沢に来た知り合いが驚いていた。その後、知人の口調は「ぼったくりと評判が広がれば金沢は持ちませんよ」と鋭くなった。こんなことで、来年の金沢の観光は持ちこたえることができるのだろうか。そして日本、そして世界の経済は。

⇒30日(水)夜・金沢の天気 あめ

~間垣は能登の風景、「あえのこと」は能登の心の風景~

今月2日から5日間、「シニア短期留学in金沢」を実施した。地域での学びをテーマに全国からシニア世代の6人が参加した。そのツアーの中で、参加者が口々に「こんなところ初め見た。まるで、別世界ですね」と感動したのが、NHK連続テレビ小説「まれ」のロケ地となった輪島市大沢地区だった。大沢地区の独特の風景はなんといっても間垣(まがき)。冬の日本海の強風から集落の建物を守るため、集落を囲むように、まるで城壁でもつくるかのようにぐるりと「ニガタケの塀」を取り巻く。強風をしなやかに受け止め、風圧を和らげる。先人の知恵だ。最近は高齢化でニガタケの塀を修復することも大変。そこで、2011年から金沢大学の学生ボランティアたちが間垣の修復作業に2年間携わった。その甲斐あって、以前の景観がすっきりと元に戻った。その後、NHKのロケ地に選ばれた。そんな経緯も話しながら、間垣と冬の能登の住まい、コミュニティと景観など解説した。

今月2日から5日間、「シニア短期留学in金沢」を実施した。地域での学びをテーマに全国からシニア世代の6人が参加した。そのツアーの中で、参加者が口々に「こんなところ初め見た。まるで、別世界ですね」と感動したのが、NHK連続テレビ小説「まれ」のロケ地となった輪島市大沢地区だった。大沢地区の独特の風景はなんといっても間垣(まがき)。冬の日本海の強風から集落の建物を守るため、集落を囲むように、まるで城壁でもつくるかのようにぐるりと「ニガタケの塀」を取り巻く。強風をしなやかに受け止め、風圧を和らげる。先人の知恵だ。最近は高齢化でニガタケの塀を修復することも大変。そこで、2011年から金沢大学の学生ボランティアたちが間垣の修復作業に2年間携わった。その甲斐あって、以前の景観がすっきりと元に戻った。その後、NHKのロケ地に選ばれた。そんな経緯も話しながら、間垣と冬の能登の住まい、コミュニティと景観など解説した。間垣の風景を見学した後は、能登半島に古くから伝わる、伝統行事「あえのこと」を見学に行った。2009年にユネスコの世界無形文化遺産に登録されたこの行事は日本におけるホスピタリティ(もてなし)の原形としても注目されている。訪れたのは珠洲市若山町洲巻の築380

年の古民家だった。奥能登の農家の家々では毎年12月5日のこの日、自らの田んぼの神様を家に招き入れてご馳走でもてなす。お迎えする田の神さまは目が不自由と伝えられ、田の神さまが転ばぬように手を引くようにして家に招き入れ、御膳の料理も一つ一つ色やカタチまで丁寧に説明する。目の不自由な田の神さまにどのような振る舞いをすれば、満足いくもてなしができるか、農家の主(あるじ)は工夫を凝らす。

年の古民家だった。奥能登の農家の家々では毎年12月5日のこの日、自らの田んぼの神様を家に招き入れてご馳走でもてなす。お迎えする田の神さまは目が不自由と伝えられ、田の神さまが転ばぬように手を引くようにして家に招き入れ、御膳の料理も一つ一つ色やカタチまで丁寧に説明する。目の不自由な田の神さまにどのような振る舞いをすれば、満足いくもてなしができるか、農家の主(あるじ)は工夫を凝らす。ホスピタリティの名詞はホスピタル、つまり療養所。能登のホスピタィティは「もてなし」から「癒し」の領域にまで高まり、それが精神的な風土になっている。「能登はやさしや土までも」という言葉は江戸時代の文献に記されている。能登半島の先端、珠洲市の里山で「あえのこと」を見学して、参加者の中には「間垣は能登の風景、そして、あえのことは能登の心の風景ですね」と感想を漏らしていたのが、印象的だった。

⇒26日(土)夜・金沢の天気 みぞれ

者が多いだろうと想像していたのだが、当日の顔ぶれをみると、北海道の札幌テレビ放送、南は琉球朝日放送からの参加があり、4Kの番組制作についての関心の高さがうかがえた。

者が多いだろうと想像していたのだが、当日の顔ぶれをみると、北海道の札幌テレビ放送、南は琉球朝日放送からの参加があり、4Kの番組制作についての関心の高さがうかがえた。4K番組と言えば、最近は4K放送や4KVOD(ビデオ・オン・デマンド)サービスも充実してきたが、それは高速インターネットサービスや124/128度CS対応パラボラアンテナの設置によって視聴するもの。地上波やBSでの4K番組の放送がいつ始まるのか、気になる。総務省のHPを検索して調べてみると、4K・8K放送のロードマップが記されている。2014年には、4K放送「Channel 4K」(124/128度CS)、4K商用VODサービス「ひかりTV 4K」、4K商用VODサービス「4Kアクトビラ」が開始した。2015年には3月に4K商用放送「スカパー! 4K」(124/128度CS)が始まった。来年2016年は、BSで4K試験放送(最大3チャンネル)と8K試験放送(1チャンネル)を開始される予定。2018年にはBSで4K・8K実用放送の開始が予定されている。ところが、地上波での放送は空き周波数帯域の問題などもあり、現状では全くの未定なのだ。

勉強会で、あいさつ立った石川テレビの高羽国広社長は、「新社屋のメディア館が完成し、喫茶店で現場の担当者に4K番組の制作を話題にしたら、『できますよ』と言われ即断した。そして、間もなく取材が動き出した。新しい4Kという技術があるのに、地上波だけが取り残されていいのかという思いがあった。周波数の割り当てがないからとBSやCSの後塵を拝していていいのだろうか」と懸念を述べた。

石川テレビはことし8月から4Kカメラで取材する週一回のレギュラー番組『新ふるさと 人と人』の放送を開始した。4Kカメラで撮影したものを2Kにダウンコンバートした映像で放送している。ところが、他局からは「4Kで撮影しても2Kで放送するのなら4Kは無駄ではないか」との意見が出た。実際は、4Kから2Kにダウンコンしても、4Kの映像のシャープさ(精鋭感、解像感)はさほど衰えないことが実証されている。

周波数の割り当てが不明確だから、4K番組にチカラが入らないというのはまったく当てはまらない。むしろ、積極的に4K番組を先駆的につくってこそ時代のテクノロジーを未来に活かせるのだ。ディスカッションで、札幌テレビの参加者は「アジアで4K番組を売れる手応えがある。アジアのコンテンツ市場はすでに4Kが前提だ」と。4K映像に詳しい立教大の佐藤一彦教授は「4Kの風はローカルから吹き始めている」と述べたのが印象的だった。

映像の美しさを求めるのは人間の欲求である。それは、解像度や自然界の色の「色域」の広がり。それに輝きをどう加えるか、その欲求は果てしない。勉強会に参加しての感想だ。

⇒14日(月)朝・金沢の天気 くもり

取材意欲を感じた。その後、4年間の能登での取材と考察をまとめたのが、上記の著書である。読み続けると、行間から能登の人たちへの敬愛がにじみ出ていて、引き込まれる。

取材意欲を感じた。その後、4年間の能登での取材と考察をまとめたのが、上記の著書である。読み続けると、行間から能登の人たちへの敬愛がにじみ出ていて、引き込まれる。藤井氏が赴任したころ、能登には一つの大きなエポックメイキングが始まろうとしていた。国連食糧農業機関(FAO)による世界農業遺産(GIAHS)に日本で初めて能登と佐渡がエントリーしていて、6月のGIAHS国際フォーラム(中国・北京)で認定の可否が注目されていた。藤井氏と名刺を交換した5月は、世界農業遺産についての勉強会が朝日新聞金沢総局の主催で開かれた日だった。その後、「能登の里山里海」がGIAHSに認定され、人々のさまざまな動きが始まる。それをつぶさに観察して、朝日新聞石川版で「能登の風」とのタイトルで連載記事を連ねた。著書の中で述べている。「能登には『超一級品』がない」のになぜ世界農業遺産に認定されたのか、疑問を持ちつつ、能登の世界農業遺産という時代の風と人々の動きを丹念に追っている。

能登半島の先端・珠洲(すず)市に隣り合わせに狼煙(のろし)と横山という2地区がある。隣接地だが、観光と漁師の狼煙と純農村の横山は気質の上でも折り合いが悪く、原発立地計画をめぐってしこりも残った。2003年に原発計画は凍結され、気が付いてみると両地区は過疎と高齢化に見舞われていた。狼煙は水田の4割が耕作放棄地になっていた。隣の横山は在来種の大浜大豆の栽培に活路を見出し、豆乳や豆腐の加工品の販売に活路を見出した。そこで、狼煙に禄剛崎灯台という「さいはての灯台」が観光地としてあり、両地区の住人が出資して「道の駅狼煙」の運営会社をつくった。大豆の関連商品の売上年間2200万にもなり、観光客も増えてきた。お互いに協働を模索し、観光と農業がうまくマッテイングした。能登にはそんな風が吹いている。藤井氏が発掘した記事だ。

⇒10日(木)午前・金沢の天気 くもり