栃木県佐野市の『村社 賀茂別雷神社』を参拝してから、ここ同市『賀茂別雷神社(かもわけいかづちじんじゃ)』に来ました!

『村社 賀茂別雷神社』から車で3~4分、『賀茂別雷神社』に到着。

行くときには『村社 賀茂別雷神社』と間違えないようにね。

階段、結構段数がありますよ~。

てか、石垣が凄いね☆

ハイヒールやサンダル、スリッポンなどで行くと、キツイ思いをするかも★

境内地は11760坪あります。

手水舎。

『賀茂別雷神社』の鎮座地は栃木県佐野市多田町1501です。

ナビでは住所で検索すれば『村社 賀茂別雷神社』と間違えないかも。

拝殿、見えました!

参拝客、結構多いんですね。

主祭神は賀茂別雷命(かもわけいかづちのみこと)です。

配神は禰禰杵尊(ににぎのみこと)、賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと)、玉依姫命(たまよりひめのみこと) 。

御神徳は厄除招福、縁結び、五穀豊穣、商売繁盛、延命長寿、福徳成就、直観力向上です。

御祭神は「賀茂別雷の神」ともいいます。

京都の上賀茂の地に「ちはやぶる わけつち山に宮居して、天下ること神代よりさき」と読まれ、遠い昔より、山の神、農業の神として奉られて、落雷除け、嵐除け、五穀成就、天下泰平の神として崇敬されてきました。

簡単に言うと、京都の賀茂別雷神社(上賀茂神社)が本社にあたるわけですね。

お?足利市の『織姫神社』だね。

織姫神社まではここから40分ぐらいで行けるかな~。

境内には他に・・・産泰神社(さんたい)、機姫神社(おりひめ)、八坂神社(やさか)、秋葉神社(あきば)、寒沢山神社(さぶさわさん)、太守神社(たいしゅ)、浅間神社(せんげん)、夕日森天満宮(ゆうひもり天満宮)が祭られています。

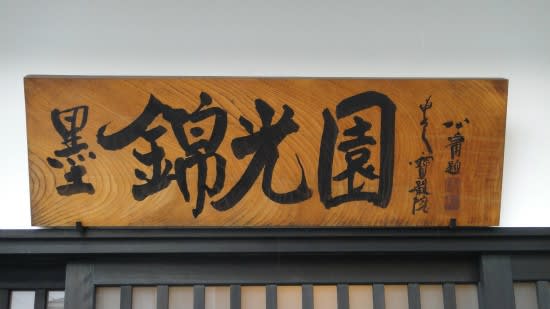

拝殿の『扁額(へんがく)』。

さて、しっかりと参拝したので・・・御朱印を戴きましょ。

『神札授与所』は拝殿の左にありますよ。

お?『お客さん』も混ざってるようですよ~。

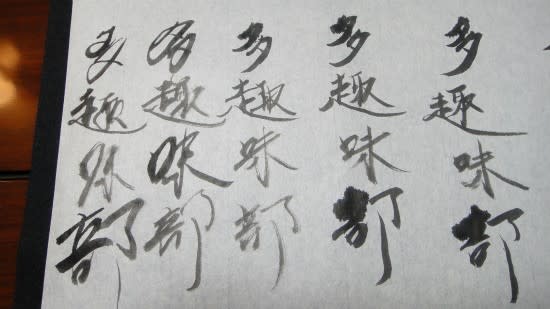

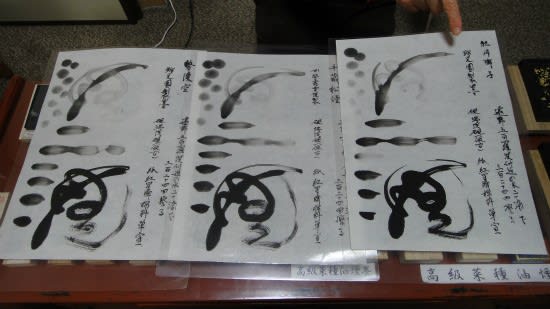

御朱印の種類がいっぱいなんです!!

本日限定の御朱印もありますよ。

これは楽しいね~。

あ、さっき『お客さん』と書きましたが、参拝しないで御朱印だけ戴いて帰る人が多いんですよ。

隣の拝殿を素通りする人が多かったなあ~。

参拝しないんだから『参拝客』じゃないよね。

そうそう、御朱印のほとんどは書置きです。

御朱印、こんなにたくさんあります!

気に入ったの、ありますか?

地元の新聞でも紹介されてるんだね~。

オリジナル御朱印帳ありました。

奥のオレンジ色の御朱印帳は地元の方が手作りしているものなんだそうですよ。

オリジナル御朱印帳は、こういうデザインです。

5000円って、ちょっと高いんだけどね。

私が今までに見た中で、最も大きい御守り!

ほぼほぼ座布団Σ(・□・;)

ヤギの御朱印がありましたが・・・拝殿の右に突き当りまで歩いて行くとヤギがいるんですよ。

神馬ならぬ神山羊だね♬

メイちゃんです。

興味を示してくれないときはダミ声でヤギの鳴きマネをして「メ”ッ!!」っていうとこっちを向いてくれますよ~(笑)。

メイちゃんが見える階段を上って行くと駐車場と浄水タンクがあるんですが・・・ここ、展望台になってるんですね。

ほら、街並みを見渡せるよ!

境内も一望できるのさ♬

はい!御朱印、戴きました!!

御祈祷の時間に重ならなければ、お書き入れの御朱印を戴くことができますよ!

御祈祷と重なった場合は・・・終わるまで待つべし。

さ、階段を下りて帰ろう。

・・・高いな。

最後は狛犬の写真。

阿の狛犬。

吽の狛犬。

この吽の狛犬、何だか不思議な雰囲気なので、行ったらじっくり見てみよう!

北関東自動車道、佐野田沼インターから車で5分または東武佐野線多田駅から徒歩10分です。

さあ、御朱印が気になったら行ってみよう!!

『村社 賀茂別雷神社』から車で3~4分、『賀茂別雷神社』に到着。

行くときには『村社 賀茂別雷神社』と間違えないようにね。

階段、結構段数がありますよ~。

てか、石垣が凄いね☆

ハイヒールやサンダル、スリッポンなどで行くと、キツイ思いをするかも★

境内地は11760坪あります。

手水舎。

『賀茂別雷神社』の鎮座地は栃木県佐野市多田町1501です。

ナビでは住所で検索すれば『村社 賀茂別雷神社』と間違えないかも。

拝殿、見えました!

参拝客、結構多いんですね。

主祭神は賀茂別雷命(かもわけいかづちのみこと)です。

配神は禰禰杵尊(ににぎのみこと)、賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと)、玉依姫命(たまよりひめのみこと) 。

御神徳は厄除招福、縁結び、五穀豊穣、商売繁盛、延命長寿、福徳成就、直観力向上です。

御祭神は「賀茂別雷の神」ともいいます。

京都の上賀茂の地に「ちはやぶる わけつち山に宮居して、天下ること神代よりさき」と読まれ、遠い昔より、山の神、農業の神として奉られて、落雷除け、嵐除け、五穀成就、天下泰平の神として崇敬されてきました。

簡単に言うと、京都の賀茂別雷神社(上賀茂神社)が本社にあたるわけですね。

お?足利市の『織姫神社』だね。

織姫神社まではここから40分ぐらいで行けるかな~。

境内には他に・・・産泰神社(さんたい)、機姫神社(おりひめ)、八坂神社(やさか)、秋葉神社(あきば)、寒沢山神社(さぶさわさん)、太守神社(たいしゅ)、浅間神社(せんげん)、夕日森天満宮(ゆうひもり天満宮)が祭られています。

拝殿の『扁額(へんがく)』。

さて、しっかりと参拝したので・・・御朱印を戴きましょ。

『神札授与所』は拝殿の左にありますよ。

お?『お客さん』も混ざってるようですよ~。

御朱印の種類がいっぱいなんです!!

本日限定の御朱印もありますよ。

これは楽しいね~。

あ、さっき『お客さん』と書きましたが、参拝しないで御朱印だけ戴いて帰る人が多いんですよ。

隣の拝殿を素通りする人が多かったなあ~。

参拝しないんだから『参拝客』じゃないよね。

そうそう、御朱印のほとんどは書置きです。

御朱印、こんなにたくさんあります!

気に入ったの、ありますか?

地元の新聞でも紹介されてるんだね~。

オリジナル御朱印帳ありました。

奥のオレンジ色の御朱印帳は地元の方が手作りしているものなんだそうですよ。

オリジナル御朱印帳は、こういうデザインです。

5000円って、ちょっと高いんだけどね。

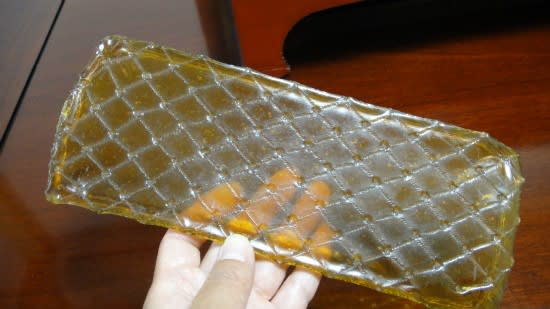

私が今までに見た中で、最も大きい御守り!

ほぼほぼ座布団Σ(・□・;)

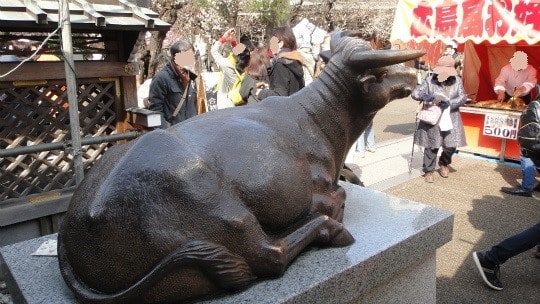

ヤギの御朱印がありましたが・・・拝殿の右に突き当りまで歩いて行くとヤギがいるんですよ。

神馬ならぬ神山羊だね♬

メイちゃんです。

興味を示してくれないときはダミ声でヤギの鳴きマネをして「メ”ッ!!」っていうとこっちを向いてくれますよ~(笑)。

メイちゃんが見える階段を上って行くと駐車場と浄水タンクがあるんですが・・・ここ、展望台になってるんですね。

ほら、街並みを見渡せるよ!

境内も一望できるのさ♬

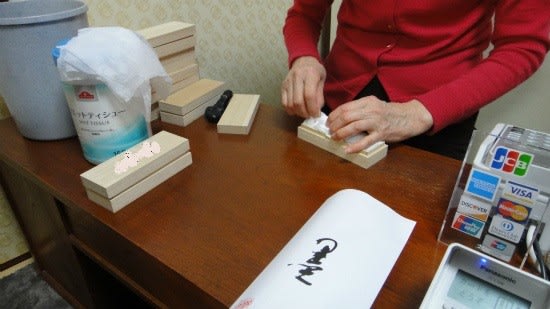

はい!御朱印、戴きました!!

御祈祷の時間に重ならなければ、お書き入れの御朱印を戴くことができますよ!

御祈祷と重なった場合は・・・終わるまで待つべし。

さ、階段を下りて帰ろう。

・・・高いな。

最後は狛犬の写真。

阿の狛犬。

吽の狛犬。

この吽の狛犬、何だか不思議な雰囲気なので、行ったらじっくり見てみよう!

北関東自動車道、佐野田沼インターから車で5分または東武佐野線多田駅から徒歩10分です。

さあ、御朱印が気になったら行ってみよう!!