3月8日(日)9/14℃

東海道歩き旅(26)

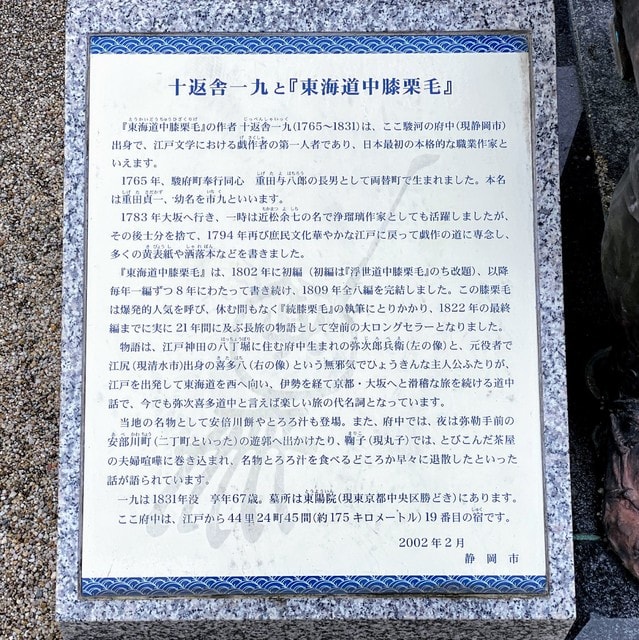

府中宿から江尻宿、興津宿へ

朝4時に起床し、8時半には静岡に着き、先週最後に終えた府中宿を出発する。 今日は江尻宿から東海道53次17番宿場の興津宿を目指す。 静岡は雨、しかも終日本降りの雨だ。 時折り横殴りの冷たい雨風が吹き付け折りたたみの傘などは役に立たない。

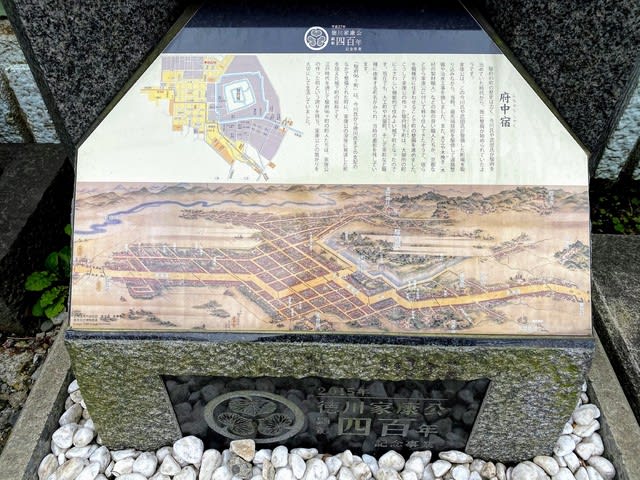

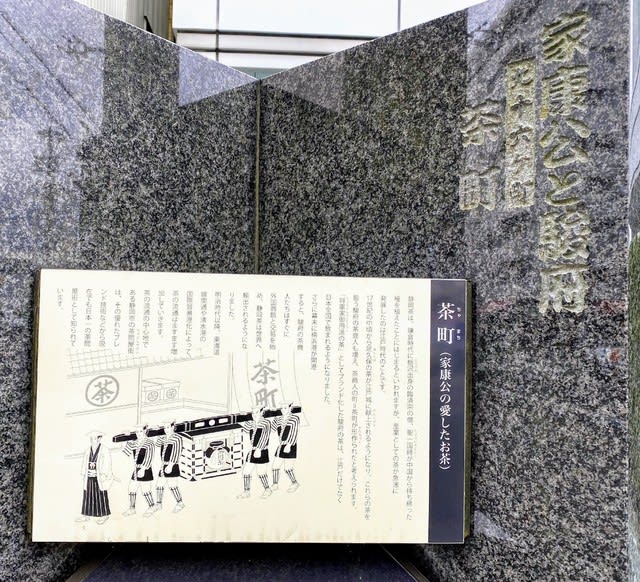

雨の静岡駅前の徳川家康公之像前にて

清水港を訪れたいものの先ず旧東海道から江尻宿、興津宿を目指すことにする。 手と顔が雨と風の冷たさで感覚が鈍りガチガチとなり自販機の缶コーヒーで温める。 江戸時代の人々はこんな雨の寒い日はどうして体を温めたのかと思う 人もまばらな東海道を進む

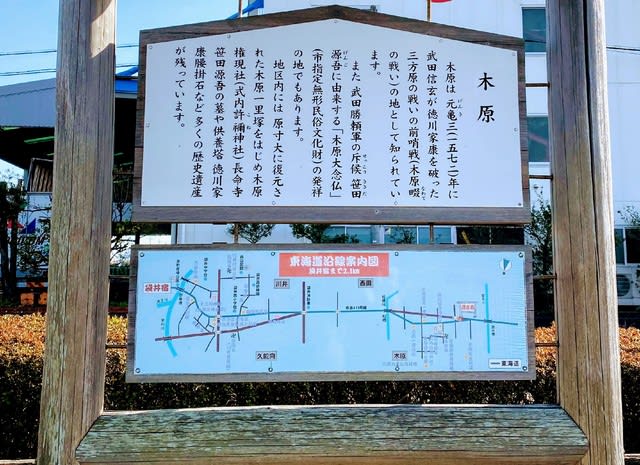

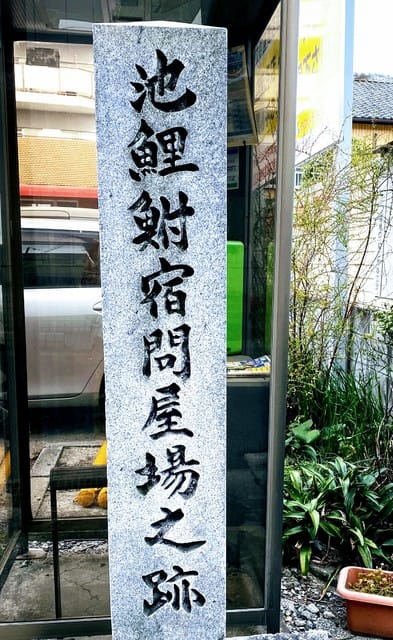

旧東海道記念碑の前に立つが、迷いに迷っての到着だった

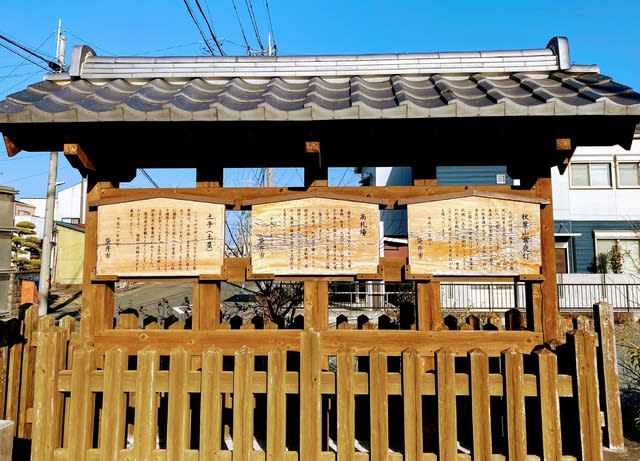

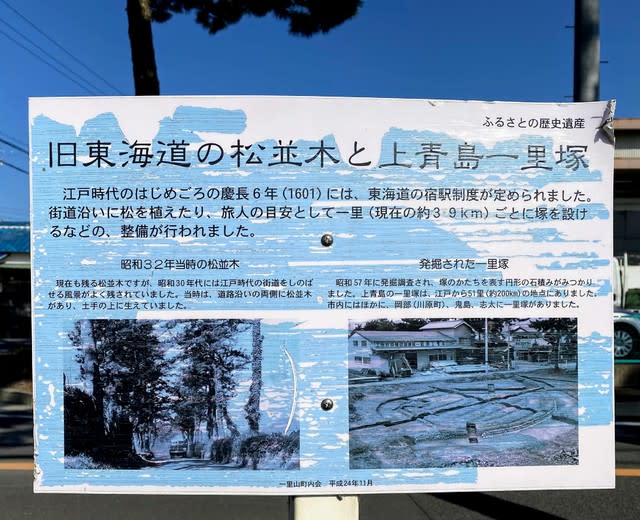

草薙の一里塚にて 横の狸八相縁起が面白い

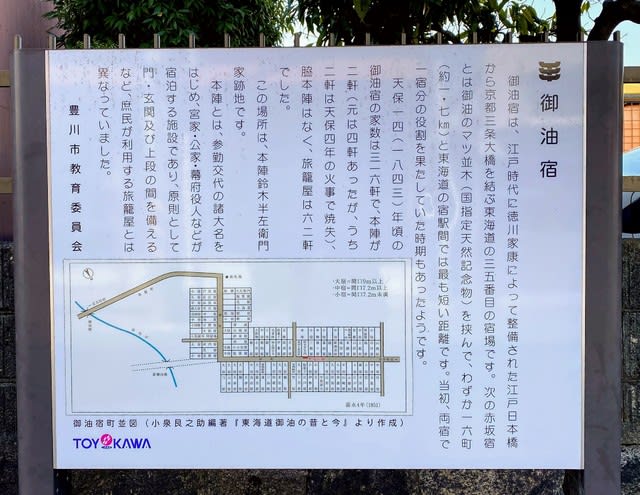

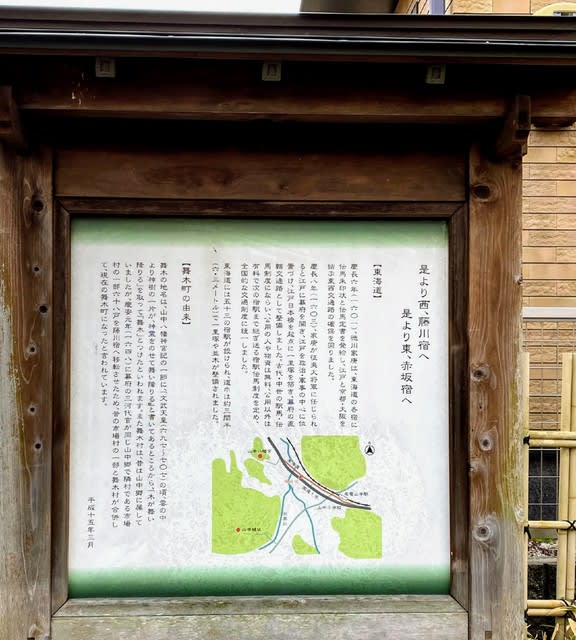

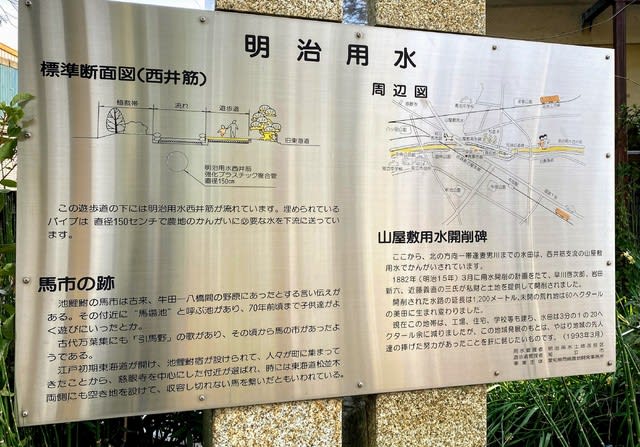

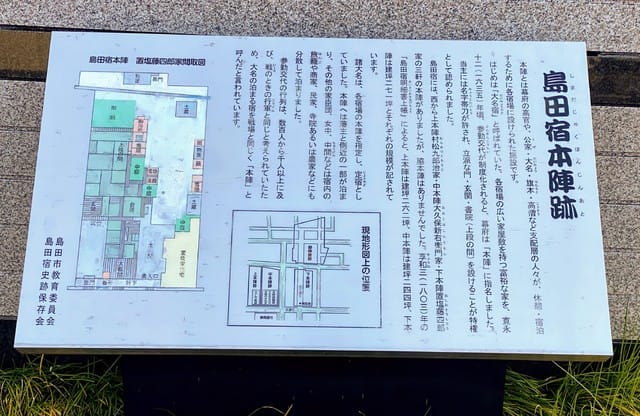

江尻宿の江尻とは川の尻、つまり下流と言うこと 江尻宿は巴川が造る砂州上にできた宿場である 宿場の中心は今の清水商店街だが昔の面影はない しかし駿河国内では一番大きな宿場として栄えたようだ

1695年創業の追分羊羮の店を訪ねるも日曜日は休業で残念!

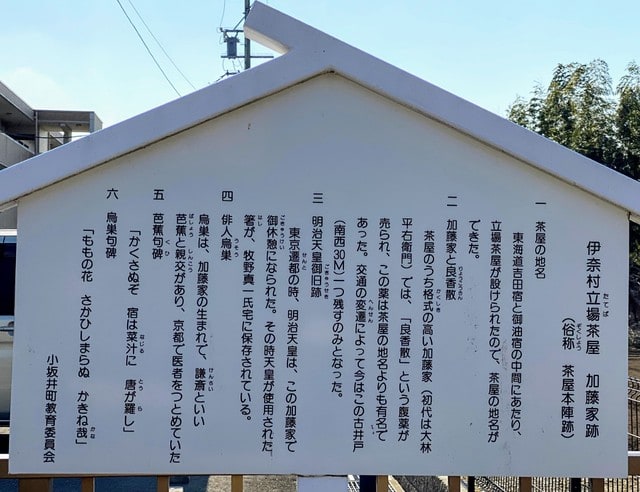

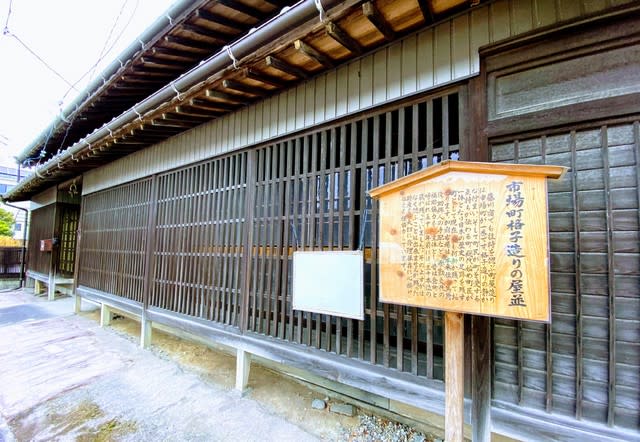

清水商店街の昔、この辺は旅籠屋が軒を連ねていたようだ

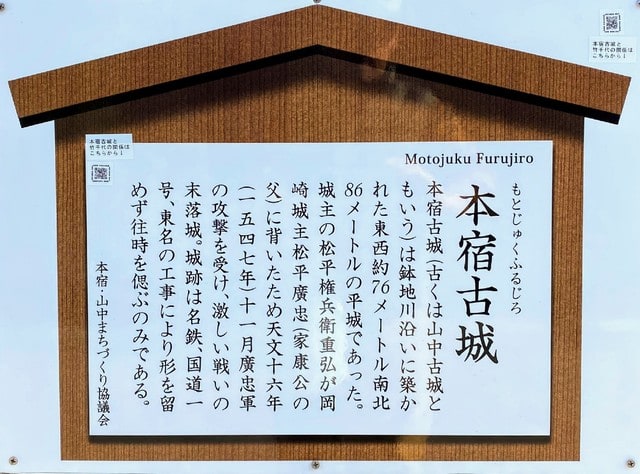

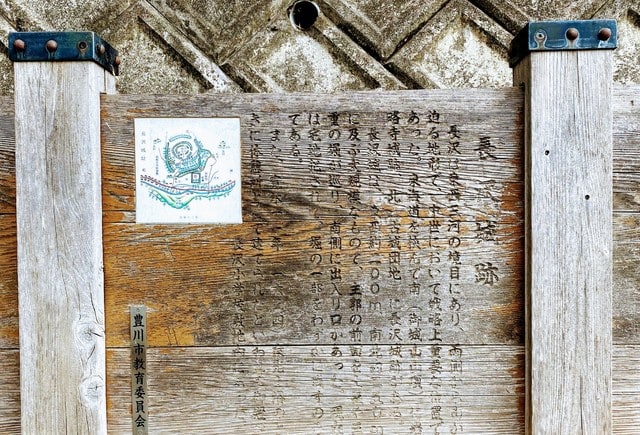

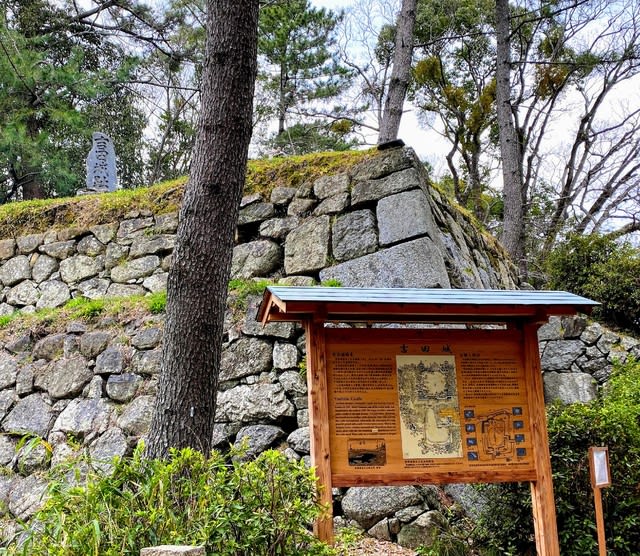

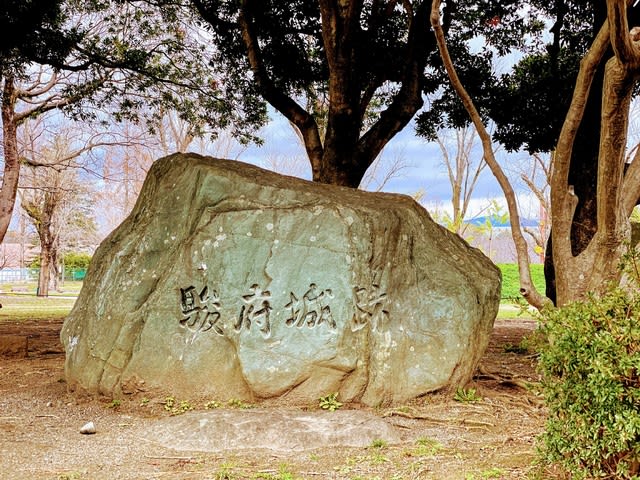

稚児橋から江尻城跡へ 今はもう面影もないが、江尻城は1569年、武田信玄の命により作られた城で武田信光、山懸晶景、穴山梅雪などが城主となったとか、しかし関ヶ原戦いの後は廃城となった

巴川に架かる稚児橋は江戸時代に建設された折のエピソードによる河童の童子像が乗る

江尻宿を後にし、興津宿(おきつしゅく)を目指す 雨は益々強くなり靴の中は雨水、服もずぶ濡れ状態だった

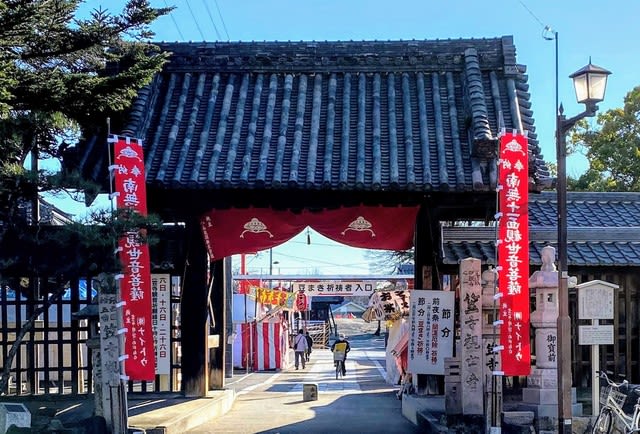

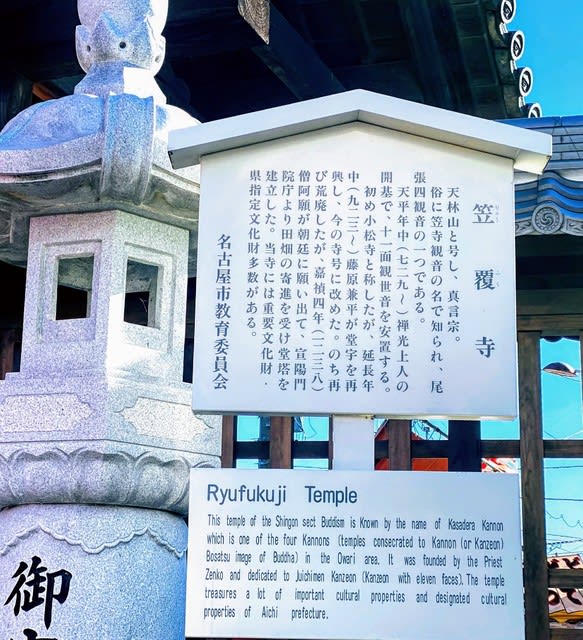

興津宿に入る

東海道・興津宿の碑の前にて

興津駅の近くの線路沿いには「撮り鉄」の若者で一杯! 何かラストランがあるかららしいが!? 傘もささずひたすらカメラを構える姿は外から見れば異様だが、自分も人のことは言えないがいろんな趣味があるものだ

雨の日は前回スマホカメラの操作を間違えて当日撮った数百枚の貴重な写真を回復不能としてしまいショックだったが、何かついてないので注意せねばと思っていたのに、今日は宿につき何キロ歩いたかな? と楽しみに見たApple watchが電源0で、連動するスマホも記録ゼロ・・ そんな〜 と天を仰ぐ!

しかし、今までの時間記録は平均3.5〜4.0km/時なので、今日は8時間歩いたが時間3kmとして24.0kmと記録した。 あまり寄り道もせずによく歩いたが冷たい雨と寒さに閉口した。 宿で熱いお風呂に入り、ワインとコンビニ弁当を食べたらもうバタンキューだった。

明日は興津宿から由比宿、そして旧東海道15番宿の蒲原宿へ向かう予定だが、お天気が良ければいいのだが・・

ぎ

ぎ