先日娘がダイソンの掃除機が壊れたので捨てると云ったので、どこがどうなってるのか聞くと・・・

事象1:掃除していたら、吸い込み口の先に付けるローラーのパイプの根元が折れて中の配線も切れてしまった。

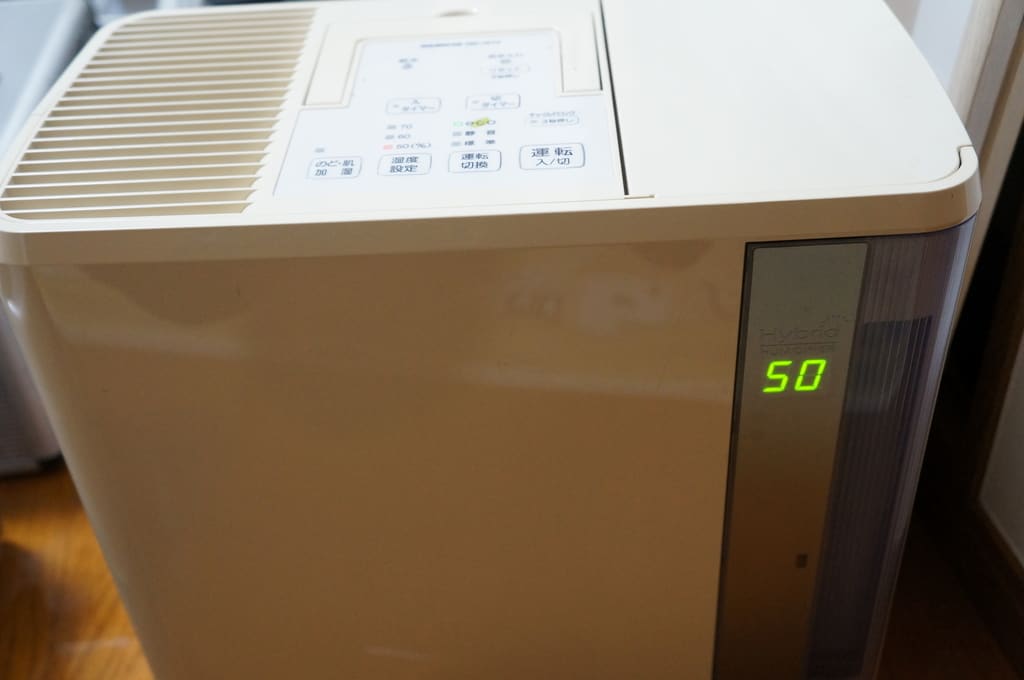

事象2:満充電にしても10秒くらい使うとバッテリーのランプが黄色くなって点滅して止まってしまうけど、その点滅が消えるとまた使えるけど10秒程度でまた使えなくなるの繰り返しで使い物にならい。

とにかく捨てる前に家に持って来なぁ・・・

翌日、既に捨てるための準備がされた状態で持って来ました。

1日ズレたらもう無かったかも・・・

状況写真撮るの忘れました・・・

完璧に掃除機ヘッド部のホースの根元が折れて、ヘッド部の回転ローラーのモーターに電気を送るコードも切れています。

どうやったらここまで壊れる???

こりゃ、直し甲斐のある修理品!!

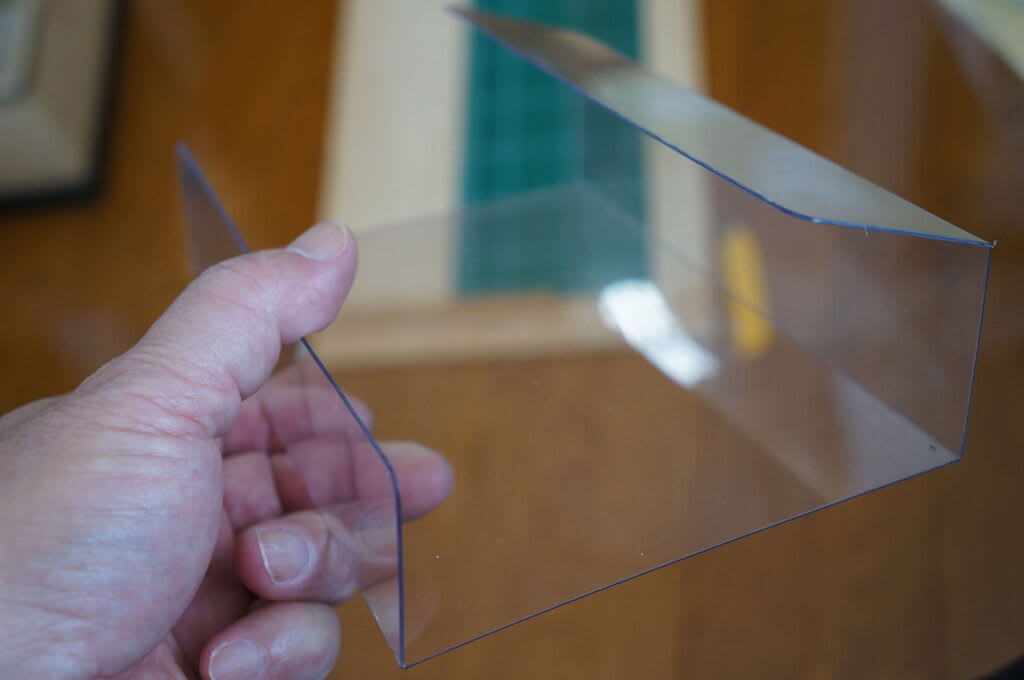

事後写真ですが、完全に折れてしまったホース部もこのとおり!

この修理の手順は、

1.アロンアルファで折れたパイプを仮接着します

(あまり接着出来ませんが、完全に割れて分離してしまってるので作業しやすくするために一時的に固定できれば良いです)

2.手元に有ったクリップ(針金)を広げて波状に曲げた物を作ります

(ホース表面が湾曲しているし、折れた部分が直線で無いのでそれに合わせるため一番時間が掛かりました。 3か所に分けてそれぞれ作成)

3.折れている部分の線に対して波状に曲げたクリップをジグザクになる様に当てがって、半田鏝でそのクリップを熱くしてプラスチックを溶かしながら中にクリップをめり込ませます

(上記写真の白い塊内にうっすら見える曲がった線がそれです。プラスチックの厚みの中央くらいになうように埋め込みます)

4.その上に重曹の粉を適量振り掛けます

5.重曹の粉の上から液体のアロンアルファをまんべんなく掛けます。

以上。

この重曹にアロンアルファを垂らすと、瞬時にもの凄く硬いプラスチックの様な物に変化して強力に接着します。

もはや剥がすことも出来ません。

外部から見える様な場所の場合にはヤスリで削るなどして成形したり、色を塗る事は出来ます。

パイプの薄い部分には、パイプの内側に同様にクリップを波状にしたものをめり込ませましたが、重曹で固めるとザラザラになるので極力薄くして、その上にレジンでコーティングして滑らかにし、吸い込んだ埃がパイプ内に付着しないようにしました。

切断されていたモーターへの電源供給用の配線も半田付けしてヒシチューブで保護しました。

今回修理した個所はヘッドの根元部分で、掃除する際に一番力が加わる部分ですから念には念を入れて強固にしました。

組み立てると周囲にカバーが被さるためその痕跡はほとんど見えません。

この針金と重曹+アロンアルファの組み合わせでかなり頑丈に補修できます。

余程振り回して石にでも叩きつけない限り、補修個所が折れる事は無いと思います。

中には鉄筋入ってるし・・・

例えれば鉄筋コンクリート作りみたいなものです。

また、この重曹+アロンアルファは塩ビの様な接着剤が利きづらい材質であっても、強固に接着出来ます。

なお、修理品の材質や色などによっては鉛筆の芯のカーボンを削って粉にしたものにアロンアルファを流し込んでも同様に強固な接着が出来ます。

家電製品で良くあるのは、組み立ての最後にネジで締めてプラスチックの筐体を完成させることが多いですが、そのネジ止めの受け皿になる部分が細い柱の様になっている事が多くて、外圧によってその柱が折れてしまう事があります。

しかし、このプラスチックの柱は細くて接着面積が小さいので瞬間接着剤ごときで接着したとしても直ぐに接着部から折れてしまいます。

そんな時でもこの重曹+アロンアルファで厚みを付けて接着すれば十分な強度が得られます。

また、プラスチック側のネジ穴が広がって大きくなってしまって、ネジが緩くて外れてしまう場合には、その穴に重曹の粉を詰め込んでアロンアルファを流し込んでその後にドリル等で穴を開け直して再度スクリューネジをねじ込めば元どおりになります。

----

次に「事象2」の使用時に直ぐに止まってしまう事象の修理です。

これは、明らかにLi-ion電池の劣化が原因でしょう。

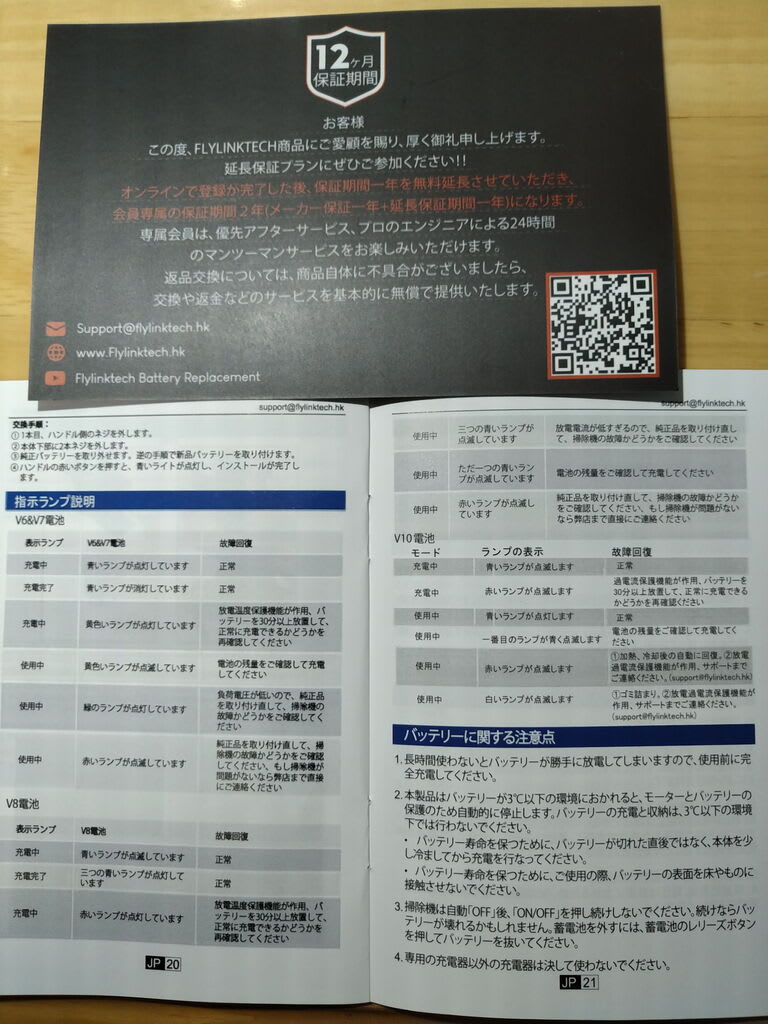

早速、互換バッテリーを約4000円で注文して翌日届きました。

内容物はこんな感じ。

勿論中華製ですが、マニュアル内の日本語が凄くまともな日本語で書かれていて、ちょっと安心しました。

(中華製って、おかしな日本語の文章が多いですよね)

互換バッテリーの中でもアマゾンで一番売れている製品になります。

左が今回使えなくなった物で、2年半でダメになりました。

前回は掃除機に付いていた正規品がダメになったのですが、私が交換バッテリーを購入して交換してあげていたので使用できた年数が分かるんです。

2021年の8月に購入したものです。

結構頻繁に使っていた様です。

右側が今回購入品で電池容量もこれまでの物より1100mAhも大きいです。

交換後は当然、正常に動作出来て完璧なまでに修理完了です。

この掃除機は娘が、もはや捨てる直前だった事もあって私の家で使う事になりました。

家ではダイソンの掃除機を使うのは初めてでしたが、流石に良く吸い取ってくれますね。

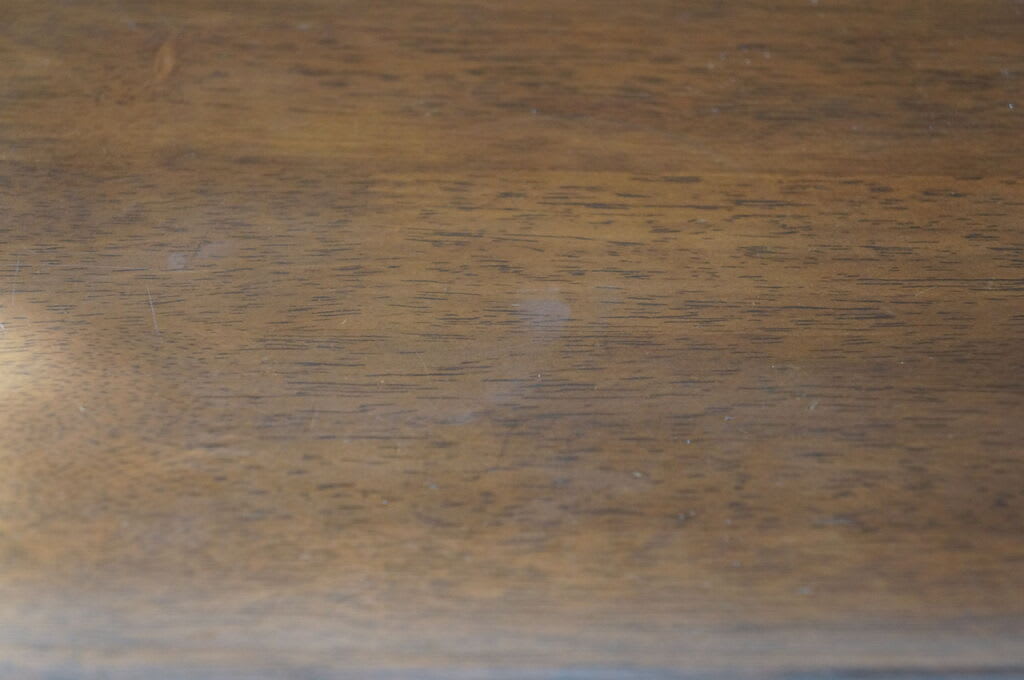

1F部分の掃除は普段はルンバが月水金で定期的に自動で全室掃除してくれますが、ルンバの最大の弱点は、角部が掃除出来ない事。

必ず埃が半円状に残ります。

そんな角部分だけはダイソンの掃除機で吸い取れば・・・

綺麗さっぱり。

それと、階段はルンバが掃除出来ない場所で、今までは妻が有線掃除機で掃除していましたが、これからは面倒なコンセントからの配線無しで階段を綺麗に出来ます。

約4000円の電池代だけでダイソンのコードレス掃除機が手に入りました。

ちょっと試運転で使っただけなのに、こんなにたくさんの綿埃が溜まりました。

透明でゴミが見えるのも凄くいい!

綺麗が実感できますね。

ホースが壊れたとか、直ぐ止まるようになったとかだけで捨ててしまおうなんて思ってる方、意外と居るんじゃないですか??

なお、バッテリーの購入サイトのリンクを貼っておきますが、このバッテリーはダイソンのV6掃除機用の物ですからV7には形状が違うので使えませんので掃除機の型番に合った物を選んで下さい。