「上総一ノ宮駅」東口。

駅を出て、斜めの道を進み、「伊南房州道往還(房総東往還)」旧道へ。

「大原」への道筋を確認。

駅東口からの海岸への直線道路を進みます。

実は、この道路がかつての風船爆弾基地への引込線でした。

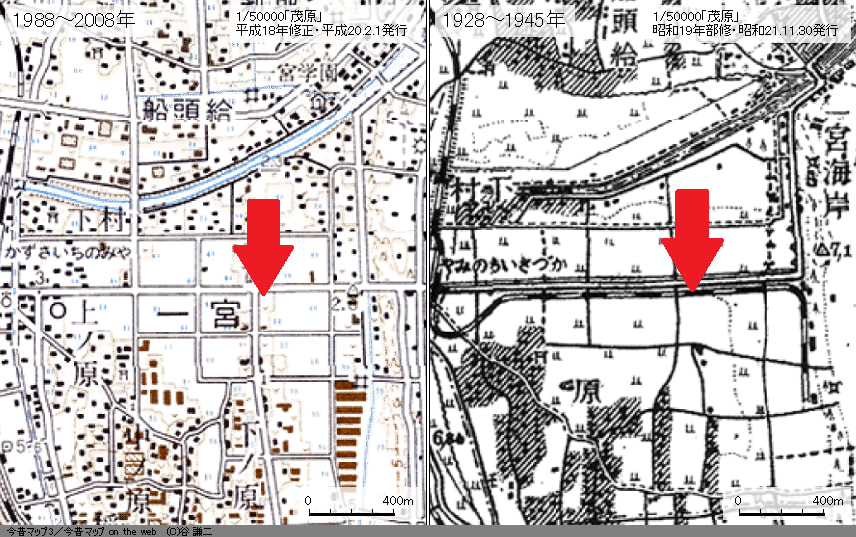

↓。

↓。

(「今昔マップ」より)

■「奇妙な気球が空に消えた」

昭和19年12月、よく晴れた寒い朝だった。教師だった長谷川英美さん(89)=一宮町=は通勤途中、上総一ノ宮駅に近い七島踏切で奇妙な気球を目撃した。

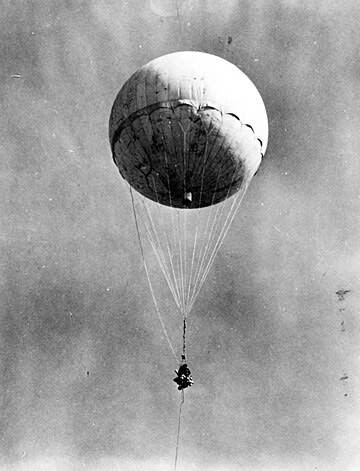

海岸の松林の上空。クラゲのような形の気球がふわっと浮かんでいる。風に吹かれ、横になり、斜めになってよろよろと上昇していく。やがて気球は直立。満球となってぐんぐん高度を上げ、空に消えていった。

気球の正体は、日本軍が開発した秘密兵器「風船爆弾」だった。

当時の長谷川さんは知る由もない。しかし、予兆はあった。戦局が悪化した19年、大勢の鉄道部隊の兵士らが一宮町に現れた。上総一ノ宮駅から約2キロ東の海岸に向けて引き込み線を建設した。また、放球台や兵舎など打ち上げ基地も整備された。

「なんのためにレールを敷いているのか、住民には秘密だった。基地が完成した頃には、列車の窓の鎧(よろい)戸が閉じられ、海側を見ることは禁じられた。私は基地に近寄ったことはありません。憲兵に捕まりますよ」と回想する。

奇想天外の兵器、風船爆弾は、陸軍登戸(のぼりと)研究所(川崎市)が主力となって開発した。同研究所は謀略・秘密兵器専門の機関だった。風船爆弾は「ふ号兵器」と秘匿名称で呼ばれた。

構想は壮大だ。風船爆弾を冬季に吹く偏西風に乗せ、太平洋を横断。米国本土に落下させる作戦だった。一宮海岸で試作品の飛行実験が行われた。実験と改良を繰り返し、実戦に投入できる見通しが立った。

◆「米国まで飛ばしているのではと推測した」

風船爆弾の気球は巨大だ。直径約10メートル。和紙とコンニャク糊で造った。多くの人手が必要で全国の女学生らが動員された。気球に爆弾と焼夷(しょうい)弾を装着。水素ガスを充填(じゅうてん)して打ち上げる。偏西風が吹く上空は酷寒の世界だ。気球が収縮して落下する恐れがある。精密な高度維持装置も考案された。約1万発が製造されたという。

打ち上げ基地は太平洋に面した一宮町と茨城県北茨城市、福島県いわき市の3カ所に建設された。19年11月から翌年春まで計約9300発が断続的に放球されたという。

「一宮町の基地で爆発事故が起きたことがある。そのとき私は、気球に爆弾を付けて米国まで飛ばしているのではと推測した。偏西風の存在は、旧制中学の授業で習ったので知っていましたよ」と長谷川さんは語る。

米軍は風船爆弾の出現に驚いた。太平洋上で発見すると、戦闘機で撃墜した。それでも多くの風船爆弾が、警戒網を突破して米国本土に到達した。各地で山火事が発生した。電線が切断され、停電も起きた。オレゴン州では子供ら6人が死亡している。

一宮町の風船爆弾基地は20年春、作戦を終えた。部隊の主力はひそかに去った。

70年後の現状を長谷川さんが案内してくれた。上総一ノ宮駅に向かう。

「戦後、引き込み線は解体されました。今では駅の一番線のレールに面影を残すだけです」

〇付近。風船爆弾打ち上げ 基地跡。

〇付近。風船爆弾打ち上げ 基地跡。風船爆弾は、旧日本軍がアメリカ本土への攻撃のために開発したもので、和紙をこんにゃく糊で張りあわせて作った直径10mの気球に、爆弾や焼夷弾を吊り下げて飛ばした兵器です。この計画は「ふ」号作戦と呼ばれ、一宮、茨城県の大津(北茨城市)、福島県の勿来(いわき市)の計3カ所の打ち上げ基地より、昭和19年(1944)の11月から翌年にかけて合計で約9000個が打ち上げられました。そのうち300個弱がアメリカ本土に到達したといわれ、オレゴン州では民間人6名が犠牲になりました。

一宮の打ち上げ基地は打ち上げのためのコンクリート台が数基据えられたといい、風船爆弾の資材の運搬のために、打ち上げ基地に向かった上総一ノ宮駅より引込線(線路、現在の一ノ宮停車線に沿う)が敷かれました。戦後、基地は旧日本軍によって破壊されたため、現在は当時の面影は残されていません。

※実際の打ち上げ基地は看板の建てられている場所の道を挟んだ海側の一帯にあったといいます。

平成31年(2019)3月 一宮町教育委員会

風船爆弾(ふうせんばくだん)

太平洋戦争において日本軍が開発・実戦投入した気球に爆弾を搭載した爆撃兵器である。日本本土から偏西風を利用して北太平洋を横断させ、時限装置による投下でアメリカ本土空襲を企図した。

1944年(昭和19年)11月初旬から1945年(昭和20年)3月まで9000個余りが放たれて、少なくとも300個程度が北アメリカ大陸に到達したとみられ、アメリカ合衆国西海岸のオレゴン州では6人が死亡した。実戦に用いられた兵器としても約7,700 km(茨城県からオレゴン州への概略大圏距離)は、発射地点から最遠地点への攻撃であった。戦果こそ僅少であったものの、ほぼ無誘導で、第二次世界大戦で用いられた兵器の到達距離としては最長であり、史上初めて大陸間を跨いで使用された兵器である。秘匿名称は「ふ号兵器」。

「風船爆弾」は戦後の用語で、終戦間際に陸軍登戸研究所(神奈川県)へ配属された元職員は、「ふ号」「風船」は防諜のための符号であって当時の呼称は「気球爆弾」であり、「風船爆弾」は戦後のマスコミによる造語と述べているが、名古屋陸軍造兵廠に学徒勤労動員された女学生は「今日から君たちは風船爆弾を作ることになる」と訓示されたと回想している。

日本陸軍と日本海軍が開発し、陸軍が特殊兵器として実戦投入した。日本海軍の風船爆弾は「八号兵器」と呼称し、潜水艦に搭載してアメリカ大陸沿岸部まで進出し、放球する方式を想定していた。

材質は楮製の和紙が使われ、接着剤には気密性が高く粘度が強いコンニャク糊が使用された。このためコンニャク芋が軍需品となったため食卓から姿を消した。楮の繊維が縦方向の大判に対し、小判の繊維を横方向にし網目状に組み合わせ、和紙を5層にしてコンニャク糊で貼り合わせ、乾燥させた後に、風船の表面に苛性ソーダ液(水酸化ナトリウム)を塗ってコンニャク糊を強化し、直径10mほどの和紙製の風船を作成した。気球を調査したアメリカ軍は、それが紙製であることはすぐに突きとめたものの、紙を張り合わせている接着剤が何であるかを特定することはできなかった。気球内には水素ガスを充填した。大佛次郎は1944年10月17日の日記に「新聞を読むと、ヘチマとコンニャクが航空機の基地で入用で供出を求めている。防諜用だとのこと」と記している。

埼玉県比企郡小川町では1933年(昭和8年)頃、小川和紙から風船爆弾用の気球紙が開発された。昭和19年以降は高知市をはじめ日本国内の他の地域でも気球紙は製造されるようになったが、開発段階で小川和紙が選ばれた理由は、楮の繊維が長く強靭であり、東京に近く、以前から軍需紙を漉いてきた歴史があることなどが挙げられている。その後は生産量の増加命令に伴い、各地方でもふ号兵器用の気球紙が製造されるにあたり、小川和紙の手法が全国の和紙産地に伝えられた。当時、紙漉き作業に携わった人々には爆弾に使用されるとは知らされてはいなかった。

気球一基に対し和紙は約600枚必要であった。気球紙のサイズは2種類あり大判は6尺3寸5分×2尺2寸(約193×67cm)、小判は2尺2寸四方(約67×67cm)だった。昭和19年には軍の命令により楮の皮剥作業や紙漉きに対しても昼夜休むことなく作業するよう警察の監督のもとに作業が続けられた。

(この項、「Wikipedia」HP参照)

かつての線路跡の道路の両側には、のどかな田園地帯が広がります。

<img src="https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/09/c8/e232282db7c551319c417e903ec78540.jpg">

直線道路から離れて「一宮川」方向へ進みます。