夫が気になりずっとみたいと思っていた磐座については、こちらのyoutubeの谷澤さんが語り部として紹介されています。

守矢史料館をみて、守矢家の古墳といいますかお墓があり、手を合わせさらに30分位坂道を登ったところに小さい看板がありました。鳥居はありません。

画像はお借りしました

実は、この谷澤さん、茅野駅でも見かけ、さらに、守矢史料館でも会いました。この方、古代の有名な方の末裔の方で話が面白いですので、是非興味有ればみてみてください。

夫はこのyoutube動画を観て、磐座に行きたいと思ったようですが、わたしにはこの動画を旅行が終わってから教えてくれました。この動画をみていなかったからか、この後個人的にビックリすることがおこります。。

史料館にはミサクチ神事の鹿や兎の剥製が展示されていました。血祭りやユダヤとの関連も言われていますが、谷澤さんのお話は、また違った奥深い視点があり非常に説得力がありました。

ところで、何より夫の目的は守矢山にあります磐座ですので、まず、どんどん山をのぼります。山は守矢史料館のさらに奥にあります

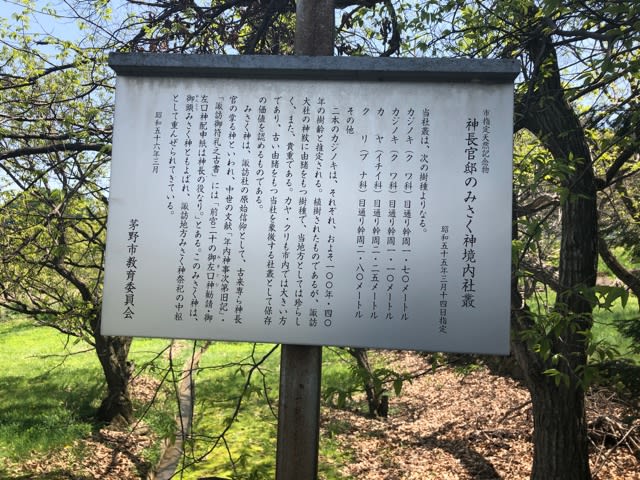

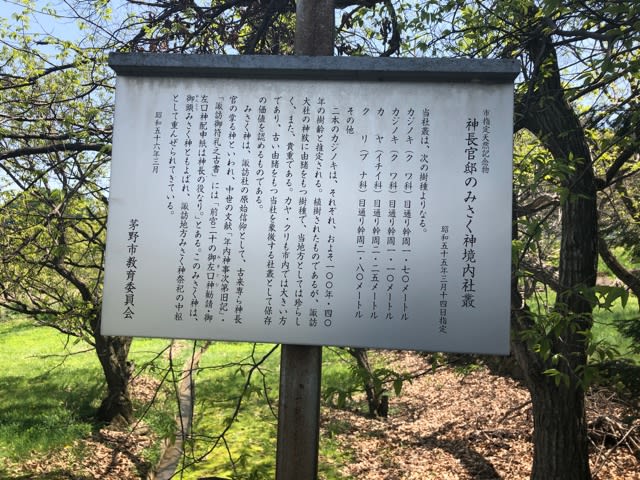

守矢史料館をみて、守矢家の古墳といいますかお墓があり、手を合わせさらに30分位坂道を登ったところに小さい看板がありました。鳥居はありません。

古代のままの姿。こちらの看板から森の中の神域にはいります。これは、なかなか知る人ぞ知る場所だろうなぁ、、と思えました。

まずは磯並社。磯と、並は波。ここは超古代、海がすぐよせる小島だったようです。。こんな登ってきた先が?と驚きましたが祠の下には全て船石があります。つまり、今ある諏訪の地は太古はほとんどが海の中だった、、ということになります。

その脇からまた、どんどん山を登ります。小さい祠がいくつかありました。諏訪の語り部の谷澤さんによると天忍穂耳尊や瀬織津姫様の祠だとか。

そして、徒歩で登ることの出来る最終ポイント、小袋石の巨大磐座に到着です。磯並社からそんなに遠くはありません。

その横に

小さな祠がありました。

玉尾社とあります。

玉尾社に実は一番私はびっくりしてしまいました。

じつはこの玉尾。

高知県の津野山の母方の祖母の名前です。

漢字も同じ。

参拝後、山からおりて母に後でラインしました。

おばあちゃんに会ってきたと。。。

母は、どういうこと?と。笑

そりゃ、そうですよね。

語り部のおじさんが言うには、

この磐座の御神霊は饒速日命であり、この磐座は超古代に八ヶ岳の噴火により一寸違わずこの地に降ってきた中央構造線の真上にあり、地盤を抑えている要石というのです。この中央構造線は九州の弊立神社までつづくのです。

画像はお借りしました

この石が無かったら、日本列島は4つに分かれているかも、、なんておじさんがyoutubeで言っていました。

確かに、磐座のあるところから下は崖の斜面がぱっくり2つに別れていました。写真はわかりにくいですがyoutubeに映像があります。

その中央構造線をぴょんと跨いで背面にいきました。

諏訪には7つの石があり、全て要石のようで本宮などに硯石と名づけられた石があるようですが、全てこの小袋石の背面から分けられた石だといいます。

背面には女陰のような割れ目が確かにあり、そこから石を産んだみたいなオフクロ石、コブクロ石の名前。

女性のような名前の磐座なので🪨、饒速日命なのかどうかはわかりませんが、語り部の谷澤さんはそう仰っていました。

なんとも凄い御神霊が諏訪のこの地から日本をぐっとおさえて守護して下さっているのか、、と感動しました。

磐座をくるっと周りながら、特に背面は凄いなあとも感じました。

そして、随分昔に他界した祖母の名前の祠を偶然この地で見つけたことに感動し🥹、明治生まれの祖母を思い出していました。

夫も、私の祖母がそういう名前だとは知らなくて、縁を感じるねと言ってくれました。

守矢史料館で本を買ったので、また調べて再度行きたいなと思います。

帰りにミシャクジ信仰の総社に参拝しました。こちらには鹿の角がお供えされていました。

ハッピを着た氏子の方がトホカミエミタメと祝詞を唱えていました。立ち姿が凛としていました。

参拝中に心地よい風を感じました。

大満足で守矢史料館を後にします。

史料館入り口でyoutubeの語り部の人だ!と夫がいいます。駅でも言ってました。2回もこのお祭りの最中お会いするとは、次回はお願いして案内してもらいたいくらいです。

史料館入り口でyoutubeの語り部の人だ!と夫がいいます。駅でも言ってました。2回もこのお祭りの最中お会いするとは、次回はお願いして案内してもらいたいくらいです。

諏訪大社の本宮は、御柱祭真っ只中、入場規制で参拝は無理だね、次回の楽しみにしよう、と本宮参拝は断念しました。

かなり駅から離れていたので、帰りはタクシー。待合場所の乗り場で地元のおじさんが教えてくれた話を紹介します。

諏訪大社のある地は、山にかこまれ、八ヶ岳の方は沢山の縄文遺跡があり、守矢山には古墳、つまり弥生遺跡が沢山あるようです。

守矢氏とは実は、タケミナカタ神が大和勢力に負け信州に逃れる前に、森羅万象を神とし、ミシャクジ信仰をしていた諏訪の土着の一族でした。

しかし、タケミナカタ神がやってきて、たたかいになります。たたかいとは、何か?というと、神様を降ろすヒモロギ対決です。守矢氏は、木や磐座に神を降ろす自然信仰でしたが、人に神を降ろすことはなかったようです。しかし、タケミナカタは本人自身がヒモロギとなり、神を降ろす力があったことから、守矢氏は後から来たタケミナカタにその後従い協調して諏訪の信仰を確立させたようです。(youtubeの話とも繋がります)

縄文の埴輪の話をしたりしてくれようとしたら、タクシーがきてしまいました。残念。しかし、貴重なお話を知ることができて良かったです。

昼を食べてから混雑回避のため早めに帰ることにしました。行きの倍の時間がかかりましたが、富士山が見えました!ラッキーです。

八ヶ岳と富士山には面白い神話があります。ウィキペディアより↓

八ヶ岳には「富士山と背比べをして勝利したものの、富士山に蹴り飛ばされて八つの峰になった」という神話があり、蓼科山は八ヶ岳の妹で、八つの峰になった八ヶ岳を見て泣いて、それが川になり溜まったのが諏訪湖とされている。

とか、

とか、

神代の頃、八ヶ岳の名をつける時、峰が七つしかなくて、東方の山を一つもらい、八つの峰にした。

とか

八ヶ岳には神話では、かつて富士山より高い1つの山であって、噴火で頂上部が山体崩壊したという風説が太古から現在に至るまで存在している

などなど。

小袋石は富士山より高かった部分の石が、日本の断層をおさえるために身を挺して飛んできてくれたのかもしれないなぁと勝手に空想しました。

フォッサマグナの地は太古は海。それが隆起して高い山が連なります。

ということは、昔は海がはるか諏訪の地まで入り込んでいたとすると、

船で諏訪までタケミナカタ神はやってきたのでしょうか。小袋石は別名舟繋ぎ石。舟を繋いでいたとも言われています。

富士山は噴火して欲しくないですね。富士山も八ヶ岳もフォッサマグナにあるのですね。

小袋石様、日本を守護し、頑張ってくださってありがとうございます。

おはようございます。

こちらこそありがとうございます。

綺麗なお名前ですね。🌕🌙✨