3年前のブログびわ湖公演の際に書いたブログはこちら。

https://blog.goo.ne.jp/aokohime/e/a432edaf7aa4f9e149908403e6ac8bd2

ということで結構いろいろなプロダクションを映像も含め観聴きしたけれど、今でも「パルジファル」というと真っ先に思い浮かぶのは、2012年の二期会公演(グート演出、飯守泰次郎指揮、アムフォルタスが黒田博さん)のラストシーン。

それ前後に観たどの公演より、今も強く記憶に残っていたりします。

(それにしても二期会、カルメンは25年ぶり上演だったけど、その間にパルジファル2回上演してるのね)

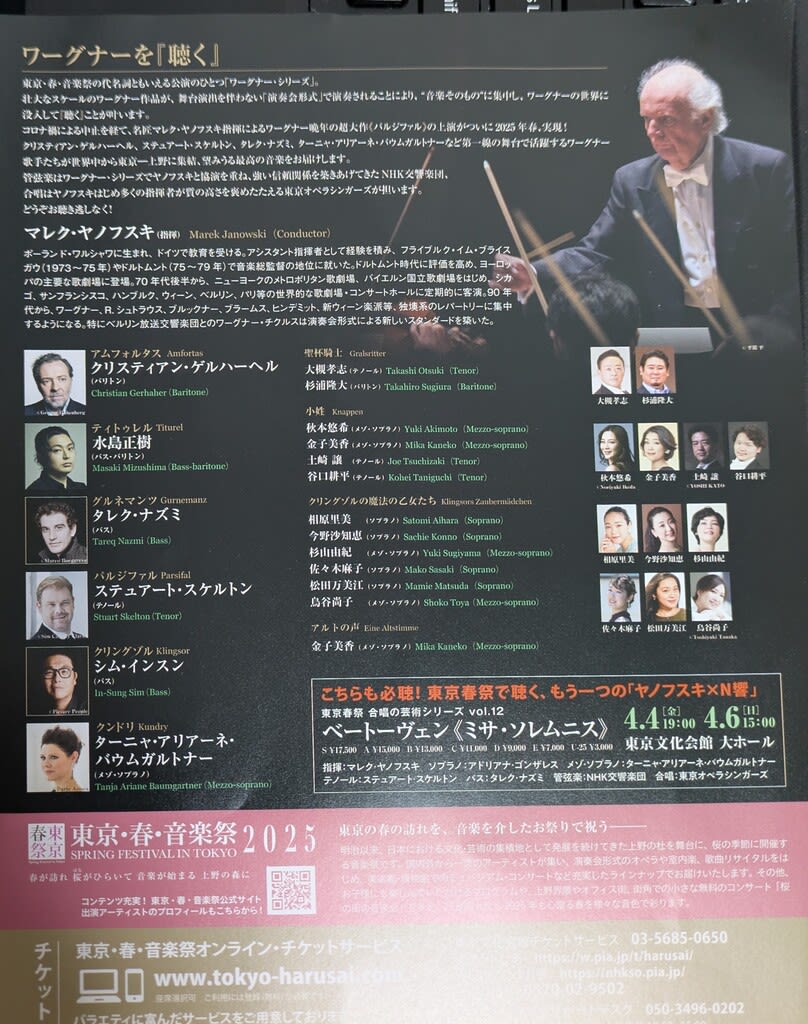

春祭ワーグナーシリーズ、昨年書いたように、やりくりして3/27(木曜日)、会場に足を運びました。

去年の「トリスタンとイゾルデ」の感想はこちら↓

https://blog.goo.ne.jp/aokohime/e/2e418b9e5aae6224dbc2d08a7dade918

生ヤノフスキ、いつまで観られるかわからないし(いや、でも来年からまたリングやります、と言っても完遂しそう)、去年の「トリスタン」を観て、スチュアート・スケルトンを生で観聴きしたいと思ったので。

が、また4階のL側。カルメン2日目よりは正面寄りだったし、装置やはっきりとした演出があるわけではなかったけど、かなり死角もある席でした。

日曜日、実は用事があったのだけど、正面から観たいし、もう一度聴きたくて用事をパスして配信も観ることにしました。

スケルトンはやっぱりチャーミング(風貌的に西田敏行さんを思い出しました)。

おバカちゃんから騎士への変貌も見事だったし。殆んど楽譜を観ず、演技していました。日曜のほうがより良かったかな。

ただ、昨年も書いたように、巨漢でいらっしゃるので、動きが制限されそう⋯⋯。健康には本当に気をつけて! 世界的歌手には、栄養士とかフィジカルトレーナーとかついて管理してあげればいいのに、と思ってしまいます。

グルネマンツのタレク・ナズミも良かった。声も好きだし、パルジファルらを導く包容力と貫禄も感じられた。そしてかっこいい。歌わない時も、ずっと歌っている人を見ていて、役に入り込んでいたのも良かった。

クンドリのターニャ・アリアーネ・バウムガルトナーも声、パフォーマンス、ヴィジュアル、役にぴったりでとてもよかったです。

アムフォルタスはクリスティアン・ゲルハーヘル、素晴らしい歌唱で聴きごたえあったのだけど、ずっと楽譜を観ているのが気になってしまった。初めて歌うわけではないだろうに。

スケルトンは「ほほ見ない」、ほかの人たちも、時々見る、くらいだったのでそこはちょっと残念だった。

びわ湖のセミステージや、東京シティ・フィルのオーケーストラルオペラや、ティーレマン指揮サントリーホールの「ラインの黄金」など、演出付きのものも観てきましたが、これは「演奏会形式」。別にいいじゃんと言われそうですが、私は、このシリーズは歌手の方々の演技等にも注目してきました。

去年のスケルトンのトリスタンやブリン・ターフェルのオランダ人、フォークト様のローエングリンやヴァルター、ペトラ・ラングのオルトルート、エレートのベックメッサーなど、目でもパフォーマンスを楽しませてくれていたので。

ティトゥレルの水島正樹さん、舞台上に現れていたのか初日の現地ではわからなかったけど、やはりいなかったのね。

配信で聴くと聞こえ方がやはり違う。でもいい声で印象的。見た目がかなりお若いので、役のイメージを考えたら現れなくて正解かな。

そしてクリングゾルのシム・インスン。声はいいし、たたずまいもかっこいいし、悪役好きの私はすっかり魅せられました♪

その他の日本人歌手陣も間違いのない陣容。

その中で第3の小姓・土崎譲さんが初めて聴いたんじゃないかと思いますが、ワーグナーヒーローに合いそうな声で、印象に残りました。

合唱団、東京オペラシンガーズはいつながら安定しているし、N響もさすが。

開場前の外でのファンファーレからもう泣きそうになった。ただ、外だからか音が固く聴こえ、第1幕も最初はなんか溶け合わない感じがしましたが、だんだん乗って来たようで、2幕3幕はもうとにかく没頭できました!

そしてヤノフスキ。

86歳でこの長い曲を立って指揮するだけでもすごい! 演奏は予定されていた時間より早かったけど、不必要に速かったとは私は思わなかったし。

余談ですが、昭和女子大学人見記念講堂こけら落とし公演がカール・ベーム指揮ウィーンフィルのベートーベンの交響曲第7番で、DVDを持っていますが、あの時ベームは86歳だったらしいけど、椅子に座って指揮していました。

拍手のタイミングはヤノフスキが決める、という感じですが、相変わらずフライング拍手した人がいました。学ばないのかな⋯⋯。

ちなみに、木曜日、第2幕終わりの静寂の中でおなかが鳴っちゃった人がいて、それはさすがに気の毒だと思いました。おなかはコントロールできないものねえ。

演奏会形式ではありますが、「演出」的なものありました。

ちなみに第3幕、私の席からはクンドリがまったく見えなくて、配信で「いたんだ」と思った。そして、パルジファルとクンドリが見つめ合っていたということを、配信で知りました。

1階にいたら5階席からの合唱も、天から降り注ぐように聞こえたんだろうな、とか。

なので、来年はS席で観られるよう頑張ろう、と思ったのでした。