あけましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

昨年は災害が多く、トゥンベリさんが国連で指摘したように気候変動対策の取り組みを加速させる必要を強く感じました。

それにも増して、年始のアメリカ軍の空爆によるイラン軍司令官の殺害で、中東は混沌状態に陥りそうな状況です。

この攻撃に対する捉え方は様々なようですが、混沌の先に戦争が起こってしまうと子供を含む多くの人が犠牲になってしまいます。

今年は平和の祭典といわれるオリンピックのある年です。日本政府はホスト国として、そのようなことがないように真剣に取り組んでほしいと思います。

新年早々ですが、1月末に北海道に断熱研修に行き、断熱とエネルギーについての先進事例を学んでくるという予定があります。

その研修が実りあるものになるように、受け入れ先の北海道の建築家の方が事前に様々な情報提供をしてくださっています。

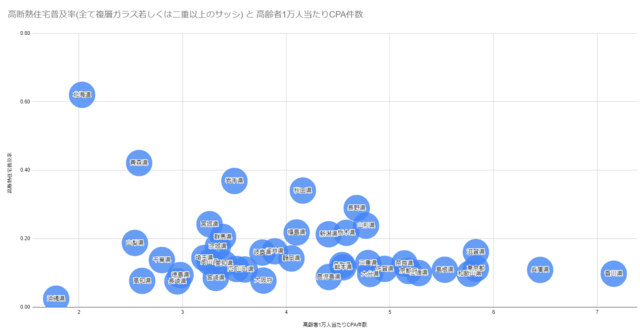

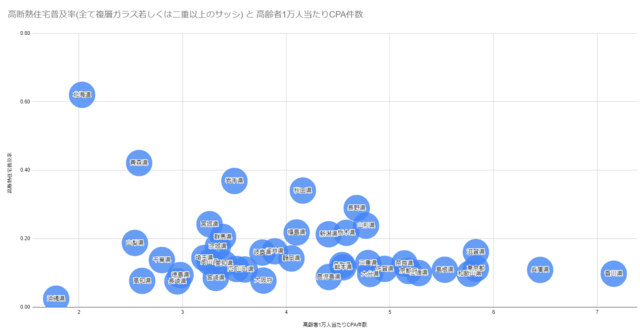

そのやりとりの中でこのようなグラフをつくってみました。

縦軸が、都道府県別の高断熱住宅の普及率、横軸がヒートショック件数の割合です。

北海道や青森は気候としては寒いですが、高断熱住宅が普及しているため、ヒートショックの件数は少なく、鹿児島県や静岡県、香川県などは気候としては暖かいほうですが、高断熱住宅の普及率が低く、ヒートショックの件数は多くなっています。

ヒートショックを防ぐには高断熱住宅を普及させることが必要ということがわかります。

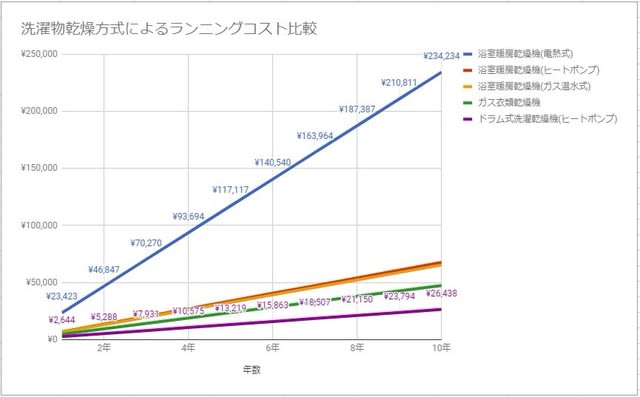

また、このようなグラフもつくってみました。

イギリスやフランス、ドイツなどのヨーロッパ諸国と日本の地域の寒さと暖房エネルギー消費量を比較したものです。

縦軸が暖房エネルギー消費量、横軸が気候の寒さ(暖房の必要量)を示します。

イギリスやフランスなどは寒さがそれほどでなくても、日本の5倍程度の暖房エネルギーを消費しています。

一方、日本はどの地域も暖房エネルギーの消費量が少なく、ドイツよりも寒い北海道でさえ、暖房エネルギー消費量はドイツの半分強です。

高断熱住宅の普及率の低さと暖房エネルギー消費量の少なさで、日本の家は寒く、ヒートショックの件数が多くなっています。

これでは先進国の住環境とはとても言えません。

北海道の建築家の方とのやりとりとこの検討から、ヒートショックの無い健康な住環境をつくり、なおかつ地球温暖化対策も進めるために、どの程度断熱すればよいかの確信を深めることができました。1月末の北海道行では実体験を通してさらに確信を深めてきたいと思っています。