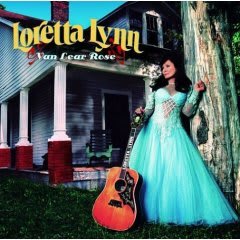

もう3年前になりましたが、2004年の御大Loretta Lynn(ロレッタ・リン)の超!話題作であり問題作。そして、見事33年ぶり(Conway Twittyとの名曲"After The Fire Is Gone"以来)にGrammyを獲得しました。しかしながら、CMA Awardの方はノミネートすらされていないというのが、この作品の作風を端的にあらわしています。私的にも、大変好奇心をそそられた作品だったので、取り上げさせていただきます。

ポイントは、言うまでもなくプロデューサとして、デトロイトのガレージ・パンク・ユニットWhite StripesのJack Whiteをプロデューサに迎え、Jackのミュージシャンでバックを固めていること。つまり、ナッシュビルの音ではなくオルタナ・ロックの、硬質でザラザラしていて空虚な緊迫感を持つサウンド。それとLorettaの年齢に負けないパワーハウス・ボーカルが、広く一般聴衆(主に北部の)に奇跡的なマッチングと感じられたのでしょう。それは、オルタナ・カントリーの連中がどうあがいても及ばない、唯一無二の国宝級の芸、Lorettaの歌唱があって初めて成し得た物なのです。

そもそものきっかけは、White Stripesがアルバム「White Blood Cells」からのシングル"Hotel Yorba"のB面として、Lorettaの"Rated X"をカバーしたこと(残念ながら、私未聴)。つまりJackは元々、相当にカントリーを愛していたと言うことです。これを聞きつけたLorettaが、White Stripesを自宅に呼び寄せ意気投合。その後まもなく、Jackによるプロデュースの話に快く応じたのです。彼女は初めてアルバム全曲を自作で固めるほどの気合いの入れようで、Jackに対しても「Owen Bradley(Loretta全盛期の伝説的なカントリー・プロデューサー)を思い出させる」と絶賛しております(まあ、CDの謝辞のとこですが)。

確かに、Jack Whiteの仕事はすばらしく、Lorettaのシンプルな自作曲を、ミニマムなバンドなのに実にバラエティに富んだアレンジで構成していて、飽きさせません。そして荒いサウンドが新鮮で生気に溢れています。オープニングのヘヴィでエレクトリックなミディアム・スローのタイトル曲"Van Lear Rose"、そのエモーショナルな歌唱でまず引きずり込まれます。そして続くは、イントロでの思わせぶりなギターの爪弾きからヘヴィでドラマティックな音色のペダル・スティール・ギターが切れ込んで来てハード・ロックに展開(最近の子も、良い音出しますねぇ~)する"Portland Oregon"。もちろんこれもLoretta作。Jackがデュエットでがんばっていますが、気を使って(?)Lorettaのキーに合わせたのでチョッと苦しいかな?このナンバーで、曲としてもグラミーのBest Country Collaboration With Vocalsを受賞(つまりダブル受賞!)、このプロジェクトの大きな成果の一つとなっています。続いての2曲"Trouble on the Line""Family Tree"は急転直下、アコースティック・ギターと泣きのスティールが、現ナッシュビル産カントリーではなかなかお耳にかかれない虚無的なロンサム感抜群のカントリー・バラード。続く、"Have Mercy" では再びハードなジャンプ・ナンバーに。ボレロのようなリズムがユニークで突進感溢れるジャンプ・ナンバー。さらに、"High on a Mountain Top "のようなアッケラカンとした文字どうりマウンテン調ソングもあり、また、南部の片田舎の道端でやってるような、少しFacesの"Ooh La La"を思い出させる"This Old House"もいい雰囲気。

ここでの若いミュージシャンによる演奏は、コード感やフレーズのセンスには脱帽しますが、テクニック的にはナッシュビルのミュージシャンには比べるべくもありません。しかし、そのナッシュビルがとても出しそうにない、都会の影を感じさせる音場には力があり、Lorettaの歌声との相性はなかなかすばらしい。しかし、それは偶然でも奇跡でもないと思います。ちょっと大胆な想像ですが、近代カントリー・ミュージックを確立したと言われるHank Williamsのバック・バンドThe Drifting Cowboysが今出てきたら、こんな音を出すのではないかと("Portland Oregon"の音を出すとは言いませけれども・・・)。また、Ray Priceの"Crazy Arms"(1956年)のエレクトリックで引きずるような緊迫感あふれるバックの響きにも、共通するイメージを感じます。さらに付け加えますと、女性カントリー・シンガーの草分け、Rose Madoxの1940年代の録音など、Maddox Brothersの演奏が南部出身のバックボーンを発揮しつつ結構ハードで騒々しく、時にブラック曲をカバーしていたりしてて雑食的です。当人達も意識していて、当時キャッチコピーとしてコレをColorfulと表現しています。

ここらを理解する為には、現在のカントリーと昔のクラシック・カントリー、そしてロックのそれぞれと、「ブルース」(、R&B、ブラック・ミュージック)との距離関係を整理する事が良いんではないでしょうか。つまり、昔のカントリーやロックがブルースに近く、今のカントリーがそれ程直線距離的には近くないという事。もともとカントリー・ミュージックは「白人のブルース」等とも言われるくらいで、いつもそばにいた黒人の音楽から常に吸収していました(もちろんその逆方向もアリ)。南部に旬のブラック・ミュージックがあった時代です。Elvis Plesleyが初めて黒人の影響を受けた白人だったのではなく、それまでもカントリー・ミュージシャンは常にブラック・ミュージックをウォッチしていたのです。確かに、メディアも発達していない時代、身近に触れられる異文化として黒人文化の存在は大きかったはず・・・一方現在のカントリー・ミュージック。その一つの起点は、80年代後半に置くことができると思います。このころから出てきたRicky Skaggs、Keith Whitley、Vince Gill、Alan Jackson、Marty Stuart等々は、みな元々ブルーグラスをやっていた人たちです。また、Patty Lovelessが自らのルーツを確認しようと製作したアルバム「Mountain Soul」は、限りなくブルーグラス的でした。彼らがストレートなカントリー・スタイルでブレイクしたのが80年代終盤。そして90年代に入りよりダンス・ビートが強調されるようになり、さらにサウンドのポップ化・クロスオーバー化でカバーするサウンドが幅広くなってきているのが現在。かつて隣り合っていた南部ブラック業界は、70年代後半に強力なブラック・レーベルであったスタックスやハイ(共に在メンフィス)が没落、以降南部から旬のブラッック・ミュージックが発信される事はなくなり、ブルースは白人ロック・ファンの為の音楽(あるいは、懐メロ、観光客向け・・・)になっていました。さらに、ナッシュビルにはその住み心地の良さもあり、いろんなジャンルの優秀なミュージシャンが各地(西海岸など)から集まってきており、これが音楽のクロスオーバー化を促す一因になっています。このような背景の中、現在のカントリー・ミュージックは、著名なスタジオ・ミュージシャンの特上テクニックによる世界最高の職人芸を堪能できる事が魅力になっており、それがシステムとしてきっちり構築されています。それは、かつてのスタックスやハイ(そして、北部デトロイトですがモータウンも)で伝説的なスタジオ・ミュージシャンやライター陣によって音楽が作られた構造と基本的に同じですが、システムのスケールはもっと巨大で、以前のような地域色・南部色は、今のナッシュビルからは希薄になりつつあります(もちろんジャンルとしてのカントリーらしさはあるのですけれども)。

そしてロックは、白人カントリー・ボーイ(Elvis Preslyなど)が歌声やファッション、考え方までもドップリ黒人の真似をしようとした事をキッカケに生まれた音楽。したがって、その基礎にはブルース、R&Bがいつも横たわっており、その上に、誰にでも音楽が作れるというシンガーソングライター的な、若者の創造力を発揮する素人芸として(The Beatles以降)今日まで役割を果たして来たのだと言えます。しかし、これって第二次大戦後のホンキー・トンク創世記のカントリー・ミュージシャンと共通しているように思いませんか?クラシックな名曲を現在のハイテク・カントリー・ミュージシャンがカバーしても、なかなか往事の再現にはならない、ということを良く感じます。それがけして悪いというのではありません。しかし、現在のカントリー・ミュージックの成り立ち・構造では、往事のようなブルージー(すこし大袈裟な言い方をしています)な音は出しにくいのだろうと思います。そしてLorettaとJackのねらい、目指した音はそこにあったのでは!?それは、伝統的にR&Bベースのプリミティブなサウンドを基調とするデトロイトのガレージ・ロックの音を利用して、戦後期のカントリー・ゴールデン・エイジのサウンドを今の音として再現させる、というコンセプトです。だからLorettaはこのアルバムを、「自分の過去の作品のどれよりもよりカントリー的」~それは、彼女が幼少期に親しみ、自分の音楽スタイルを形成した1950年代、あるいはそれ以前の戦後カントリーの事と考えます~と表現したのでしょう。あの田舎(南部、ヒルビリー)の粗野な若者による、生気に溢れた、猥雑な時代の音・・・これぞガレージ。

さらに、「Van Lear Rose」でのサウンドはまさに現代の都会の音。カントリー・ミュージックは、都会生活の憂鬱を憂い、もう戻れない良き故郷や時代へのノスタルジーを歌うあくまで都会で機能する音楽です。そういう意味では、このサウンドこそが現代の都会のカントリー・ミュージックの音だとも言えなくもない。Lorettaぐらいのベテランになると、時折のイベントでレジェンドとしてチヤホヤされることはあっても、CDセールス的な面で新作に大きな期待を寄せられる事はなくなるのだと思います。前作「Still Country」で手堅いカントリー・サウンドをバックに久々(10年以上のブランク)に新作をリリースしながら、業界の”カントリー的過ぎる”ものが疎まれる環境下であまり注目されず、新作の話も途絶えていた中でのJack Whiteとの出会い。Lorettaはもう一度自分自身の理想と考えるサウンドで勝負をかけようとしたのでしょう。面白い事に、メイン・ストリームの方でもGretchen WilsonやBig & Richがブルージーなサザン・ロックを基調としたサウンドで出てきた時期と一致している事に注目したいです。カントリー界やカントリー・ファンが、違った刺激を必要としていた時期だったと思います。

ただ、この「Van Lear Rose」でもって、Jackがカントリーを蘇らせた、などということを言われる方がおられたようですが、それはいくらなんでも違うと思われます。それを言いたいのだったら、その前に、一つの例としてLorettaの従兄弟Patty Lovelessの前年2003年のアルバム「On Your Way Home」をまず聴いていただきたい。ここには現在のカントリー・ミュージックの極上のエッセンスとパッションがパッケージされており、どう見てもエネルギーとソウルに溢れています。そして、この2枚を比較すると、現在の(最もピュアな)カントリーの立ち位置と、Lorettaがここで目指したカントリーのベクトルの違いが良く分かります。そして、どちらが好きかというのはあっても、どちらが優れているかなどと考える事は全く無意味のように思われるのです。

ただ、今のアメリカン・ミュージックの構造を見ますと、やはりこの「Van Lear Rose」は究極のニッチ商品であり、コレが生まれたことはやはり”奇跡”だったと言えると思います。それにしても、Jack Whiteは本当に幸せな人です。今年2007年も新作「Icky Thump」を発表したWhite Stripesの永遠の活躍を祈りたいと思います。

”Late Show”での"Portland Oregon"のスタジオ・ライブも見れる、LorettaのYouTubeサイトはコチラ

この異色作をベースに今のカントリー・ミュージ

ックの位置づけを整理してみたいと思い、長々と

書きました。かつてのカントリーの師匠や、関西

きっての重鎮ギタリストから教わったお話を、私の

ロックやブラックミュージックの知識と絡めてま

とめてみました。けして思い上がったものではな

いと思っています。

これからもよろしくおねがいします。