おはようございます。

今回は久しぶりの平城京巡り、以前お伝えした八条大路、平城京の南部を通る道は県道754号線神殿交差点から西へと伸びる道は近鉄九条駅の更に西まで続いています、それは前にお伝えした通り。その中で少し触れたのがこの通りには朱雀大路を挟んで右と左に市があったと言うこと、前回はサラリと通り過ぎたので改めて立ち寄ってみることとしましょうか。

まずは西市、場所は近鉄九条駅から東へほんのちょっとだけ行った所、西市跡の碑は以前は県道9号線にあったが、近年その県道から駅まで新しい道ができてその途中に写真1枚目の碑が移動した形で立っている。その後ろにある細い色付きの道である自転車道を少し行った所に秋篠川があり、その川縁には写真2枚目、3枚目にある表示が立っている。往時の秋篠川は西の堀川と呼ばれていて、この川で物資の運搬が行われていてここでその積み下ろしが行われていたとある。平城京の時代の人々の暮らしぶりがどのようなものなのかは予想がつかないが、この辺りは都の中央から離れた所ではあっても賑わいはあったのだろう。さて右京にだけ・・・

「おやおや、僕を呼びましたか、呼び捨てとは聞き捨てならないですね」って呼んでません、「右京」と言うのは朱雀大路を境にして西側に当たる地域のことです。位置的にはそちらばかりに市があったのかとなるが、その辺りは古代の人も考えていたものです、ちゃんと左京側にも市がありました、それも西市とちょうど同じ位置に対になるようになのですが、その前に↓↓↓

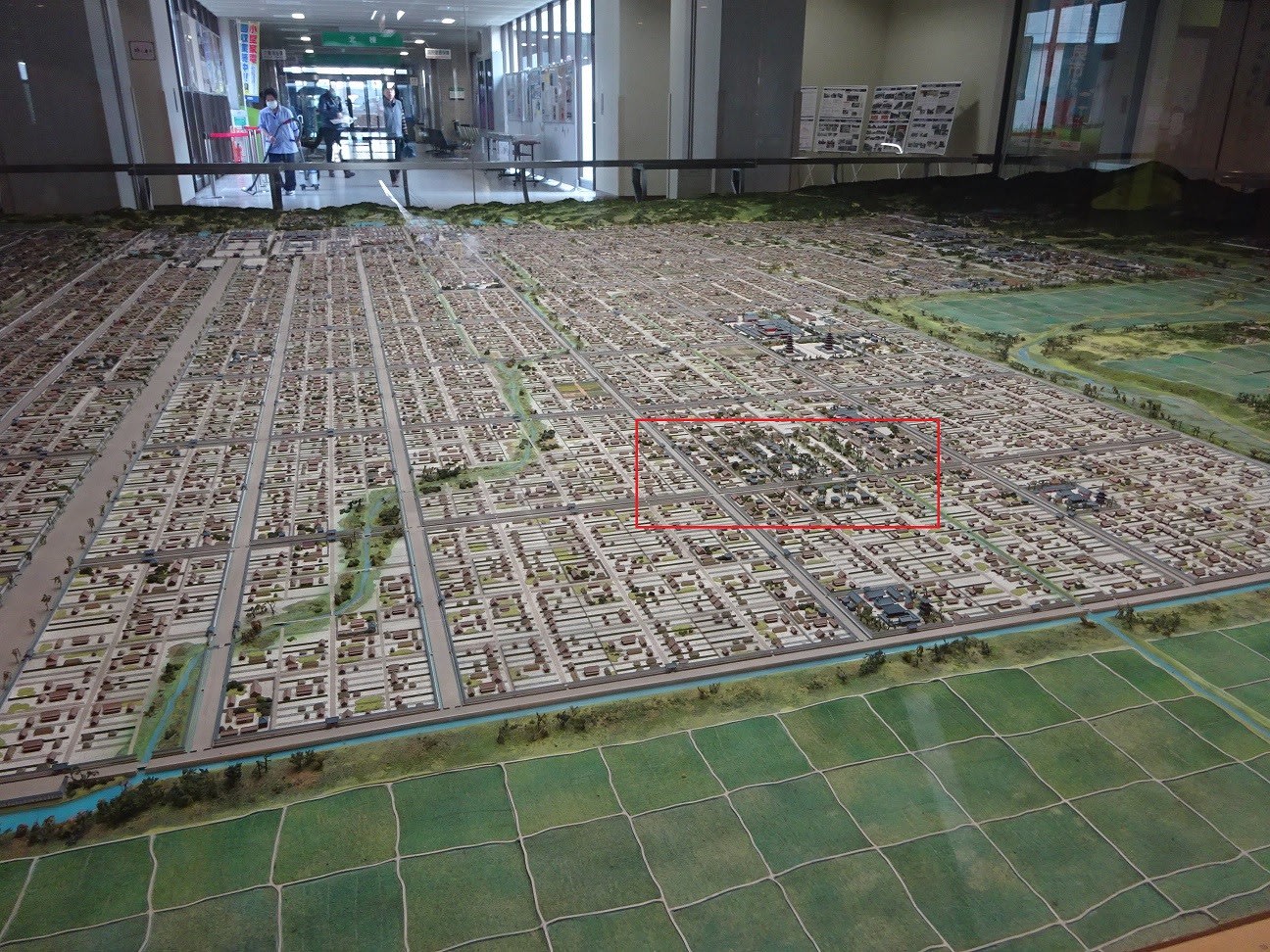

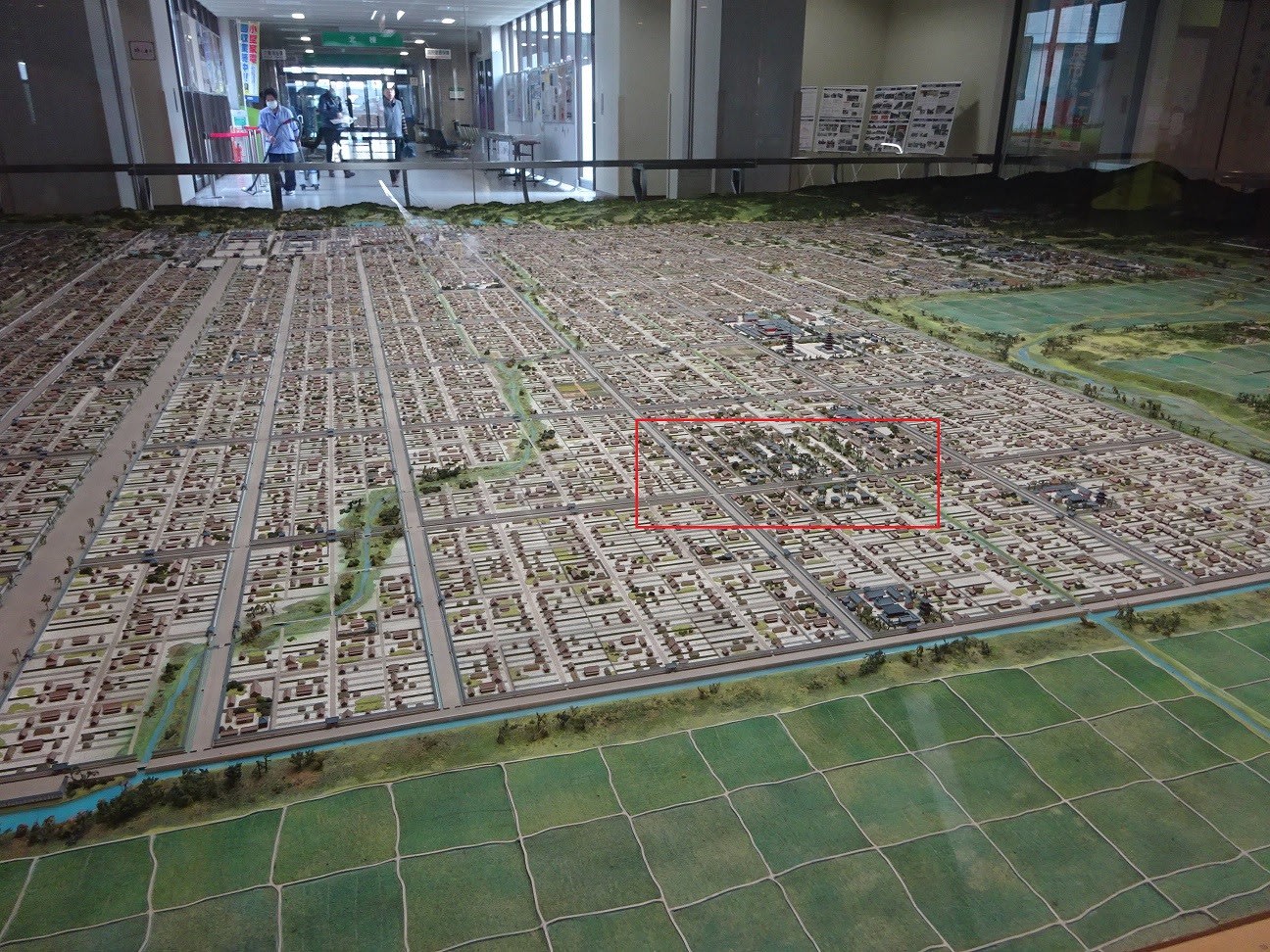

1枚目はいつもの資料となる地図、色分けした矢印で西市とそれに対する東市の位置は分かってもらえたと思います。そして写真2枚目、3枚目は平城京巡りの新兵器、奈良市役所にある平城京の復元ジオラマ、今年の年明けに市役所にある件で直談判に行って見事に返り討ちにあってしまった後、まあ結構ガックリしていたわけですがそこは気持ちを切り替えて、今後の資料にと思いこのジオラマの写真を撮りました。往時は本当にこんな感じの町並だったのでしょうか、でもこのジオラマを見たことでこれまでいろいろと想像で書いてきたことが具現化されてきそうな気がしました、一日だけでもいいから魔法使いにミクロ化されてこの町に放り込まれてみたいと・・・って言ったら夢に見そう、でもどんな町並だったかを当時の人の気分になって見てみたいものです。その写真2枚目、3枚目の色分けで囲いをした部分がそれぞれ西市、東市になるとのことです、ではその東市の方へと向かってみることとしましょう。

東市は西市のようにここがと言う表示がなく、さっきのジオラマからこの辺りかな、と位置を予想するしかない、ある資料では東九条と杏・・・

違う違う、「杏」と書いて「karamomo」と言う地名です、その境界にあったとのことだったが、上のジオラマから予想するに写真2枚目、3枚目にある地名、辰市周辺がその場所に当てはまるように思われます。そう言えば「辰市」と言う地名がそこに市があったと言う名残を表しているような感じもするのですが、戦国時代にはここに辰市城と言う城があり合戦の舞台にもなったとのことだから、古くからの歴史のある地名だと言えます。まあ決めつけは良くないが、ほぼ市の名残が地名に表れていると言ってもいいんではないでしょうか。

ここからは仮定を前提とした話、さて、この「辰市」と言う地名にある「辰」、この字は干支に使われている字です。十二支は「子丑寅卯辰巳馬未申酉戌亥」とあって暦の他にも方角、時間を表す言葉としても使われています。例えば1日24時間を12等分したら「丑」は丑三つ時に使われる午前2時ごろ、「午」は正午に使われる12時頃を表すことになります。そう考えると辰市=東市は辰の刻となる午前8時頃から開かれていたと言うことになるのでしょうか。一方で方角でも十二支の概念が使用されています↓↓↓

「巽」や「乾」と言うのは名字でよくありますが、それぞれ東南を示す「辰巳」、北西を示す「戌亥」から来ていたんですね、「乾坤一擲」と言う言葉もここから来ているんでしょうか。自分(一人称)は辰市と言うのが平城京を基にして考えると「辰」の位置にあるからその地名が付いたと思っていました、あながち間違いではないかもと思いたいですが、それを証明する材料なんて持ち合わせてないですからね、まあ干支を知れば知るほどその奥は深くなっていくと言うことです。

自分(一人称)が生まれたのは昭和41年(1966年)で丙午の年なのですがこの「丙午」、さっき阪神タイガースがサヨナラ勝ちした甲子園の「甲子」、前にここでも取り上げた「庚申」・・・。十二支には十干「甲乙丙丁戊己庚辛壬癸」との組み合わせによって12と10の最小公倍数である60年で一巡りする六十干支と言う考え方があります、60年で「還暦」と言うのはここから来ているみたいです。「壬申の乱」や「戊辰戦争」と言った歴史上の出来事にも語られているので、はるか昔からあった概念でその起源は中国だと言うことですが、まあこういう話となると奥が深くなっていくもので、中途半端に書くと無知をさらけ出してしまいそう、今回はこれくらいにしておきましょう、まだまだいろいろと勉強です。そんなわけで次回もお付き合いよろしくお願いします。 まちみち

今回は久しぶりの平城京巡り、以前お伝えした八条大路、平城京の南部を通る道は県道754号線神殿交差点から西へと伸びる道は近鉄九条駅の更に西まで続いています、それは前にお伝えした通り。その中で少し触れたのがこの通りには朱雀大路を挟んで右と左に市があったと言うこと、前回はサラリと通り過ぎたので改めて立ち寄ってみることとしましょうか。

まずは西市、場所は近鉄九条駅から東へほんのちょっとだけ行った所、西市跡の碑は以前は県道9号線にあったが、近年その県道から駅まで新しい道ができてその途中に写真1枚目の碑が移動した形で立っている。その後ろにある細い色付きの道である自転車道を少し行った所に秋篠川があり、その川縁には写真2枚目、3枚目にある表示が立っている。往時の秋篠川は西の堀川と呼ばれていて、この川で物資の運搬が行われていてここでその積み下ろしが行われていたとある。平城京の時代の人々の暮らしぶりがどのようなものなのかは予想がつかないが、この辺りは都の中央から離れた所ではあっても賑わいはあったのだろう。さて右京にだけ・・・

「おやおや、僕を呼びましたか、呼び捨てとは聞き捨てならないですね」って呼んでません、「右京」と言うのは朱雀大路を境にして西側に当たる地域のことです。位置的にはそちらばかりに市があったのかとなるが、その辺りは古代の人も考えていたものです、ちゃんと左京側にも市がありました、それも西市とちょうど同じ位置に対になるようになのですが、その前に↓↓↓

1枚目はいつもの資料となる地図、色分けした矢印で西市とそれに対する東市の位置は分かってもらえたと思います。そして写真2枚目、3枚目は平城京巡りの新兵器、奈良市役所にある平城京の復元ジオラマ、今年の年明けに市役所にある件で直談判に行って見事に返り討ちにあってしまった後、まあ結構ガックリしていたわけですがそこは気持ちを切り替えて、今後の資料にと思いこのジオラマの写真を撮りました。往時は本当にこんな感じの町並だったのでしょうか、でもこのジオラマを見たことでこれまでいろいろと想像で書いてきたことが具現化されてきそうな気がしました、一日だけでもいいから魔法使いにミクロ化されてこの町に放り込まれてみたいと・・・って言ったら夢に見そう、でもどんな町並だったかを当時の人の気分になって見てみたいものです。その写真2枚目、3枚目の色分けで囲いをした部分がそれぞれ西市、東市になるとのことです、ではその東市の方へと向かってみることとしましょう。

東市は西市のようにここがと言う表示がなく、さっきのジオラマからこの辺りかな、と位置を予想するしかない、ある資料では東九条と杏・・・

違う違う、「杏」と書いて「karamomo」と言う地名です、その境界にあったとのことだったが、上のジオラマから予想するに写真2枚目、3枚目にある地名、辰市周辺がその場所に当てはまるように思われます。そう言えば「辰市」と言う地名がそこに市があったと言う名残を表しているような感じもするのですが、戦国時代にはここに辰市城と言う城があり合戦の舞台にもなったとのことだから、古くからの歴史のある地名だと言えます。まあ決めつけは良くないが、ほぼ市の名残が地名に表れていると言ってもいいんではないでしょうか。

ここからは仮定を前提とした話、さて、この「辰市」と言う地名にある「辰」、この字は干支に使われている字です。十二支は「子丑寅卯辰巳馬未申酉戌亥」とあって暦の他にも方角、時間を表す言葉としても使われています。例えば1日24時間を12等分したら「丑」は丑三つ時に使われる午前2時ごろ、「午」は正午に使われる12時頃を表すことになります。そう考えると辰市=東市は辰の刻となる午前8時頃から開かれていたと言うことになるのでしょうか。一方で方角でも十二支の概念が使用されています↓↓↓

「巽」や「乾」と言うのは名字でよくありますが、それぞれ東南を示す「辰巳」、北西を示す「戌亥」から来ていたんですね、「乾坤一擲」と言う言葉もここから来ているんでしょうか。自分(一人称)は辰市と言うのが平城京を基にして考えると「辰」の位置にあるからその地名が付いたと思っていました、あながち間違いではないかもと思いたいですが、それを証明する材料なんて持ち合わせてないですからね、まあ干支を知れば知るほどその奥は深くなっていくと言うことです。

自分(一人称)が生まれたのは昭和41年(1966年)で丙午の年なのですがこの「丙午」、さっき阪神タイガースがサヨナラ勝ちした甲子園の「甲子」、前にここでも取り上げた「庚申」・・・。十二支には十干「甲乙丙丁戊己庚辛壬癸」との組み合わせによって12と10の最小公倍数である60年で一巡りする六十干支と言う考え方があります、60年で「還暦」と言うのはここから来ているみたいです。「壬申の乱」や「戊辰戦争」と言った歴史上の出来事にも語られているので、はるか昔からあった概念でその起源は中国だと言うことですが、まあこういう話となると奥が深くなっていくもので、中途半端に書くと無知をさらけ出してしまいそう、今回はこれくらいにしておきましょう、まだまだいろいろと勉強です。そんなわけで次回もお付き合いよろしくお願いします。 まちみち