おはようございます。

京都市内中心部を東西に通る道のうち京都御所で途切れている道が何本かありますが、今回走る下立売通もその一つ、まずは写真1枚目にある烏丸通にある烏丸下立売交差点から下立売通はスタートします。写真2枚目は前に登録有形文化財巡りで紹介したことのあるアグネス教会、うちのワープロは「アグネス」と入力すると一番最初に「アグネスデジタル」の名前が出てくる、どうでもいい話です。下立売通に入って写真3枚目、室町通との交差点の片隅には旧二条城の碑が立っている、現在の二条城は堀川通にあるもうお馴染みの観光名所だがそれとは違ってここにあったであろう二条城は室町時代に造られたもの、本能寺もそうだが謎多きありし時代の京都の一面を見ることができる場所でもある。写真4枚目、5枚目はその次に横切ることになる新町通、この通りも前に1枠設けて紹介しましたが、この通りと下立売通に囲まれたようにあるのは京都府庁、前回は和歌山県庁、今回は京都府庁と文化財に指定されている庁舎のことを話すと奈良県民としてはあのかっちょ悪い県庁舎が不憫に思えてきます。ここから先道は幅が狭くなって京都らしい町の風景の中を通る風情のある道となって先へと続いていきます。

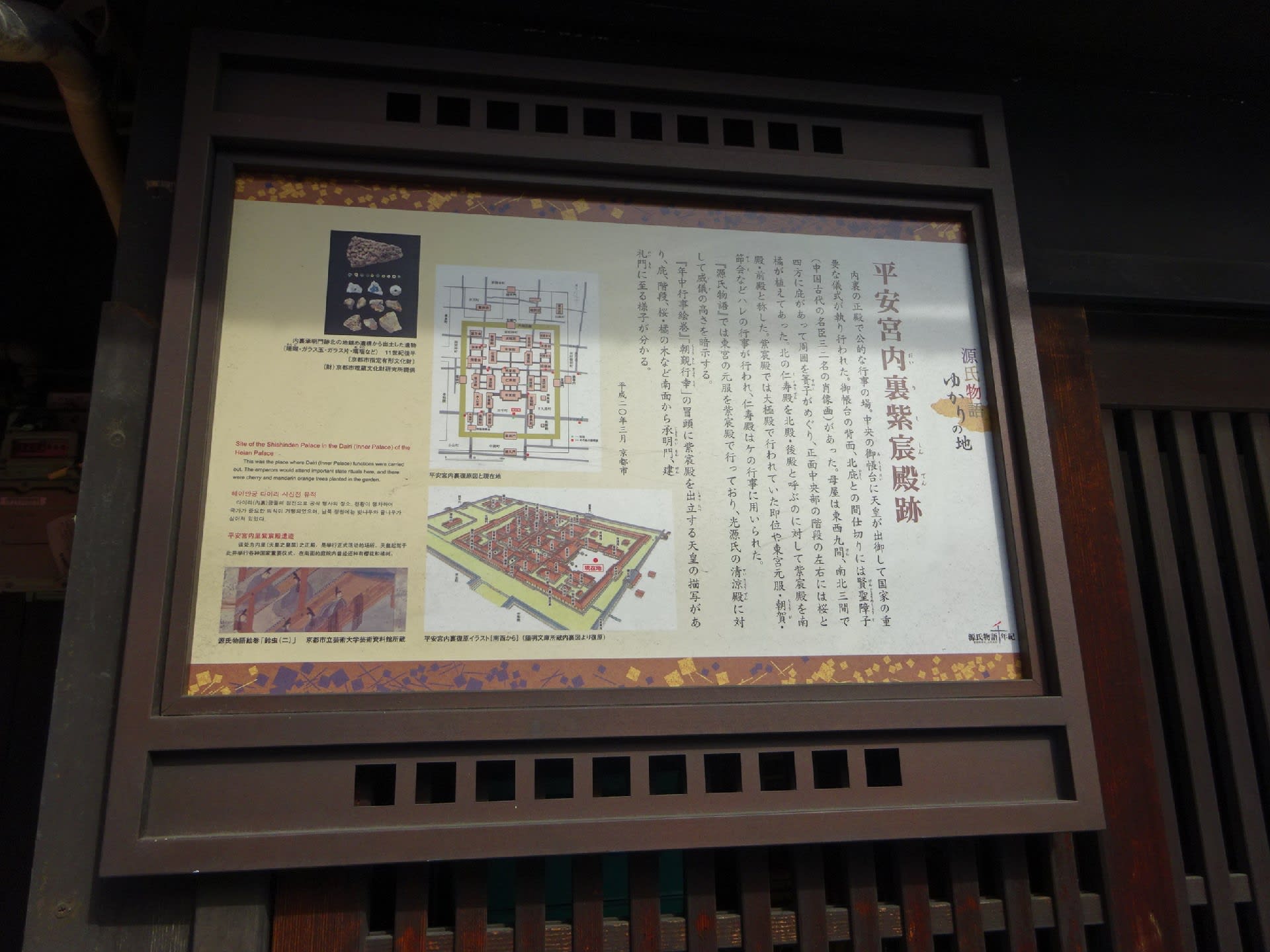

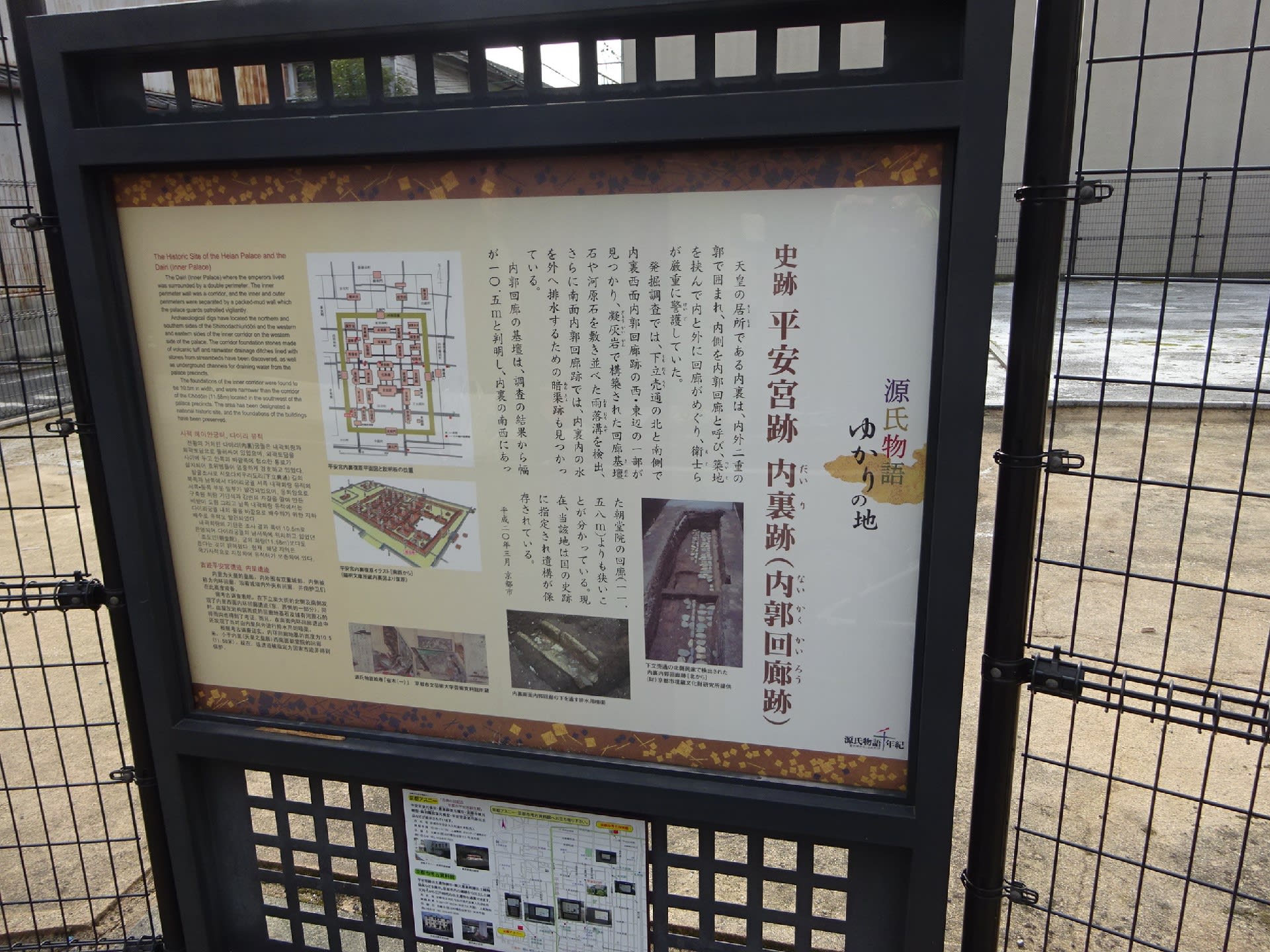

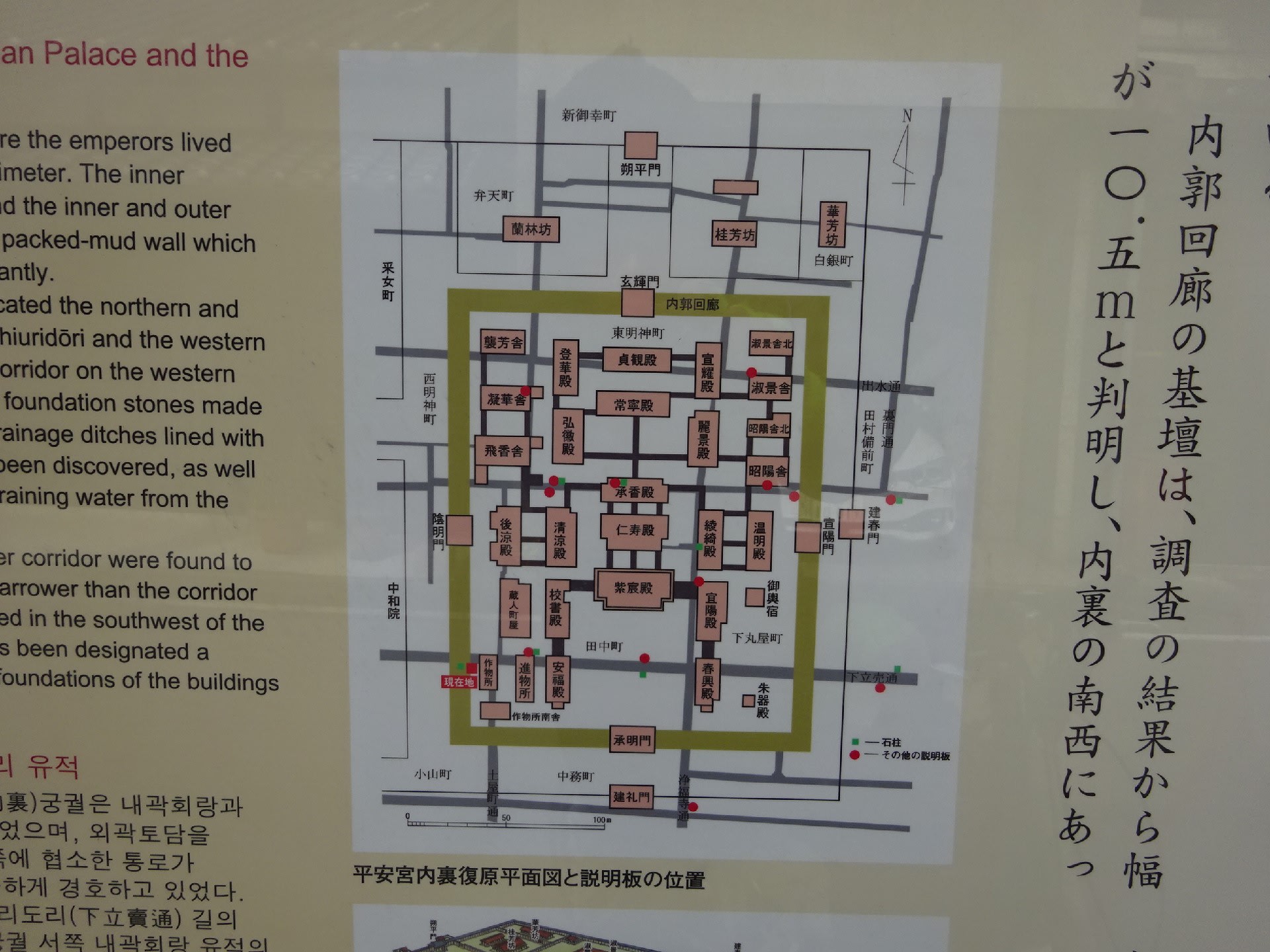

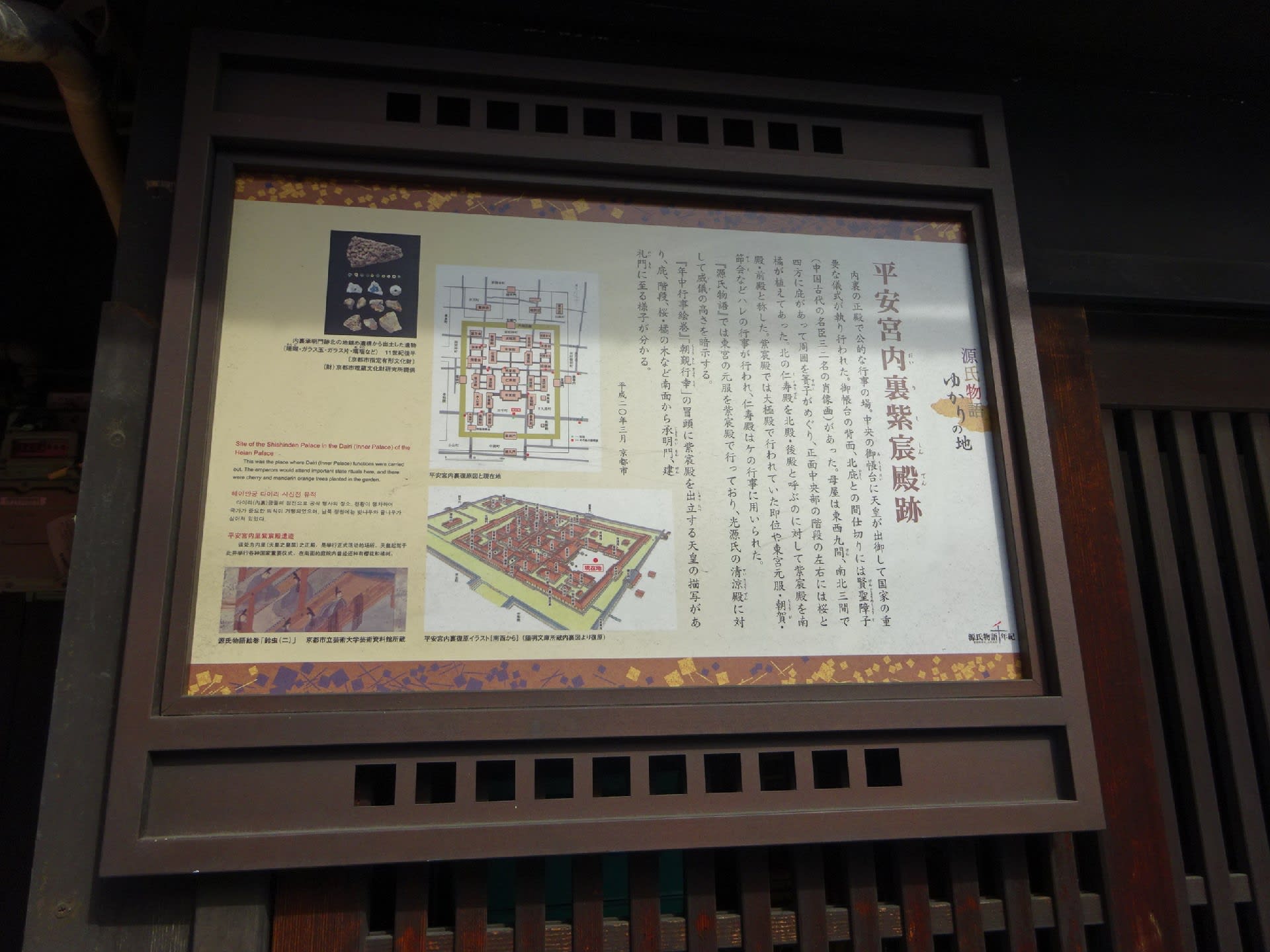

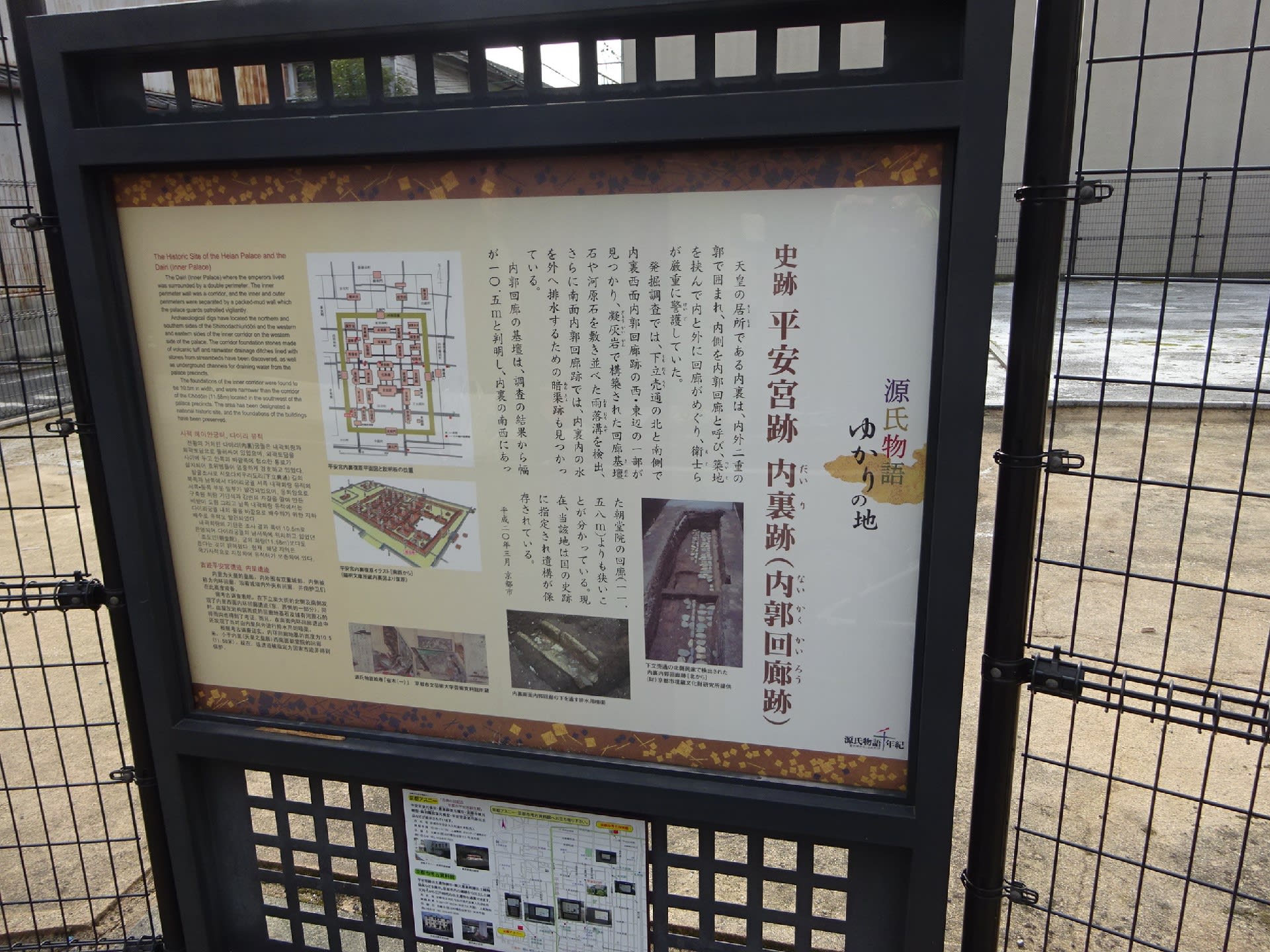

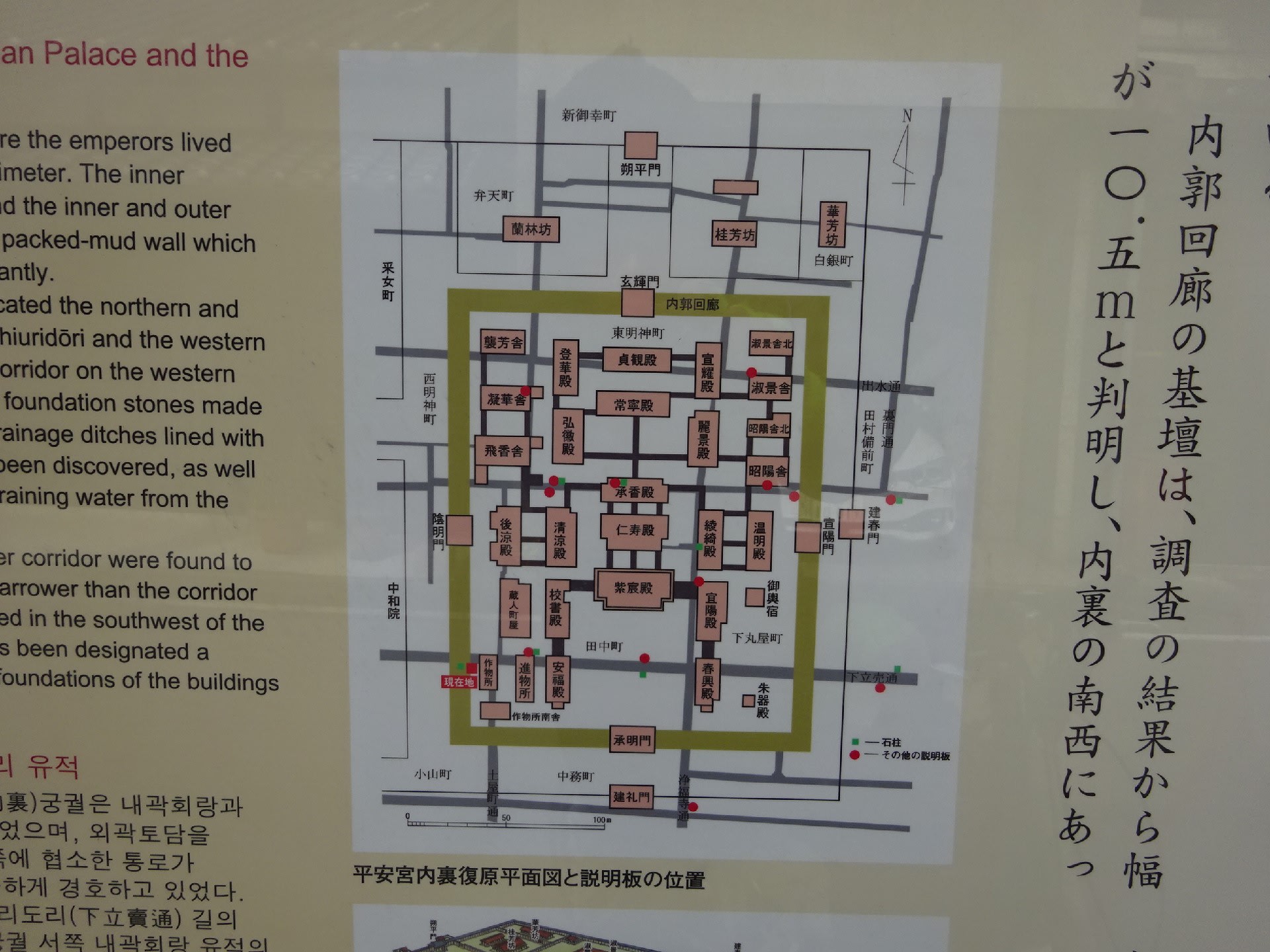

京都の通りは東西南北碁盤の目を模したようにありますが、その1本1本の道に京都が歴史を積み上げてきた時代を垣間見ることができる気がします。ある通りでは室町時代、ある通りでは戦国時代、また別の通りでは江戸時代、そして幕末、明治から大正にかけてのモダン、レトロと言った言葉が似合うと言った感じ・・・となると下立売通はと言うと、上の写真にもある通り平安京の時代でしょう。もしかしたら1300年余りある京都の歴史の中では一番華やかだったかも知れない時代、その頃の政治の中枢のあった場所がこの通りにあったとのことでそれを示す案内板がいろいろな所に立っている。さっきも書いたが京都の道が碁盤の目のように張り巡らされているのは平安京が造営された時にできたもので、下立売通は勘解由小路と言う名の通りに当たるようになっている。この勘解由小路は京都御所の東側を通る寺町通が平安京の東端となっていた東京極大路から始まって御所を横切り(もちろん御所はまだなかった)、今の下立売通をたどって大宮大路、今の大宮通の辺りで一旦途切れる。ここからが上の写真の案内板にあるように平安宮があった所となり、今の御前通辺りで道が復活して更に西へと向かっていた。そうは言ってもそれはもう1300年以上も前の話、その痕跡などはもちろん見つけることはできない、宮跡の辺りも現在はこのように道が通り町ができて、歴史は嵩上げされた土地の上に被せられたように消え去っている。この辺りは奈良にあった平城京も同じ、今はここに都があったと言うことは歴史書などで確認することしかできない。

下立売通はこの先千本通を抜けて更に西へと伸びて、やがて丸太町通と合流する、この通り自体が丸太町通の抜け道と言う感じなのでその存在も京都の町の中で埋もれている感じである。今回の走りではこの通りを経由して妙心寺へと向かうつもりだったので、途中でひとつ北側を通る妙心寺通へと入って下立売通とはおさらばとしました。このブログでは京都の道シリーズとして、中立売通、上立売通を紹介してきて、今回の下立売通で立売シリーズは終わり・・・とは言っても別にこの3本の道にはそれぞれに関連性はないんですよねえ、名前が似ていると言うだけ。となるとこの「立売」とは何ぞや?なのですが、ここは頼みのwikiによると↓↓↓

「現在の室町通との交差点付近は、室町時代において店舗を構えず商売を行う商人(立売)が多く存在し、「立売の辻」と呼ばれ、これが通りの名前の由来となった。」

とある。成程商人の出番となるとこの3本の通りはどれも庶民的な雰囲気を漂わせている所でした。この前の大河でも商人の町の賑やかさを描写していたシーンがあったが、京都の歴史を支えてきたのは政治ばかりではなく、商業もその一面を担っていたと言うことをこの3本の通りが示してくれていたように思います。どの道も広いバスが通る道からは1本、2本中へと入った狭い道、人々の暮しが垣間見えるような道にも歴史ありと言ったところでしょう、そんなわけで次回もお付き合いよろしくお願いします。 まちみち

京都市内中心部を東西に通る道のうち京都御所で途切れている道が何本かありますが、今回走る下立売通もその一つ、まずは写真1枚目にある烏丸通にある烏丸下立売交差点から下立売通はスタートします。写真2枚目は前に登録有形文化財巡りで紹介したことのあるアグネス教会、うちのワープロは「アグネス」と入力すると一番最初に「アグネスデジタル」の名前が出てくる、どうでもいい話です。下立売通に入って写真3枚目、室町通との交差点の片隅には旧二条城の碑が立っている、現在の二条城は堀川通にあるもうお馴染みの観光名所だがそれとは違ってここにあったであろう二条城は室町時代に造られたもの、本能寺もそうだが謎多きありし時代の京都の一面を見ることができる場所でもある。写真4枚目、5枚目はその次に横切ることになる新町通、この通りも前に1枠設けて紹介しましたが、この通りと下立売通に囲まれたようにあるのは京都府庁、前回は和歌山県庁、今回は京都府庁と文化財に指定されている庁舎のことを話すと奈良県民としてはあのかっちょ悪い県庁舎が不憫に思えてきます。ここから先道は幅が狭くなって京都らしい町の風景の中を通る風情のある道となって先へと続いていきます。

京都の通りは東西南北碁盤の目を模したようにありますが、その1本1本の道に京都が歴史を積み上げてきた時代を垣間見ることができる気がします。ある通りでは室町時代、ある通りでは戦国時代、また別の通りでは江戸時代、そして幕末、明治から大正にかけてのモダン、レトロと言った言葉が似合うと言った感じ・・・となると下立売通はと言うと、上の写真にもある通り平安京の時代でしょう。もしかしたら1300年余りある京都の歴史の中では一番華やかだったかも知れない時代、その頃の政治の中枢のあった場所がこの通りにあったとのことでそれを示す案内板がいろいろな所に立っている。さっきも書いたが京都の道が碁盤の目のように張り巡らされているのは平安京が造営された時にできたもので、下立売通は勘解由小路と言う名の通りに当たるようになっている。この勘解由小路は京都御所の東側を通る寺町通が平安京の東端となっていた東京極大路から始まって御所を横切り(もちろん御所はまだなかった)、今の下立売通をたどって大宮大路、今の大宮通の辺りで一旦途切れる。ここからが上の写真の案内板にあるように平安宮があった所となり、今の御前通辺りで道が復活して更に西へと向かっていた。そうは言ってもそれはもう1300年以上も前の話、その痕跡などはもちろん見つけることはできない、宮跡の辺りも現在はこのように道が通り町ができて、歴史は嵩上げされた土地の上に被せられたように消え去っている。この辺りは奈良にあった平城京も同じ、今はここに都があったと言うことは歴史書などで確認することしかできない。

下立売通はこの先千本通を抜けて更に西へと伸びて、やがて丸太町通と合流する、この通り自体が丸太町通の抜け道と言う感じなのでその存在も京都の町の中で埋もれている感じである。今回の走りではこの通りを経由して妙心寺へと向かうつもりだったので、途中でひとつ北側を通る妙心寺通へと入って下立売通とはおさらばとしました。このブログでは京都の道シリーズとして、中立売通、上立売通を紹介してきて、今回の下立売通で立売シリーズは終わり・・・とは言っても別にこの3本の道にはそれぞれに関連性はないんですよねえ、名前が似ていると言うだけ。となるとこの「立売」とは何ぞや?なのですが、ここは頼みのwikiによると↓↓↓

「現在の室町通との交差点付近は、室町時代において店舗を構えず商売を行う商人(立売)が多く存在し、「立売の辻」と呼ばれ、これが通りの名前の由来となった。」

とある。成程商人の出番となるとこの3本の通りはどれも庶民的な雰囲気を漂わせている所でした。この前の大河でも商人の町の賑やかさを描写していたシーンがあったが、京都の歴史を支えてきたのは政治ばかりではなく、商業もその一面を担っていたと言うことをこの3本の通りが示してくれていたように思います。どの道も広いバスが通る道からは1本、2本中へと入った狭い道、人々の暮しが垣間見えるような道にも歴史ありと言ったところでしょう、そんなわけで次回もお付き合いよろしくお願いします。 まちみち

だとか言っていた。

だとか言っていた。