こんにちは、ひろみです。

1月も中盤を過ぎましたが、もうすぐ節分で節分を過ぎると立春となり、バレンタインデーへ。日本の行事や海外の行事やら、最近、やたらと、〇〇デーやら、〇〇の日やら、無理やり感たっぷりですが、いつのまにか日本に広く浸透してきている行事、イベントもあるようで、ハロウィンや恵方巻きを食べるというのもその一つではないでしょうか❓

節分の豆まきは、昔からやっていて、豆まいて、年の数だけ食べていたような気がします。【年の数に一つ増やして食べるという方もいらっしゃるようです。】私が知らなかっただけかもしれませんが、恵方巻きは食べてなかったです。

深く考えたことはなかったですが、最近、気がつくと街中が、そういったイベントだらけになっていたりして、ちょっと恐ろしいような気がしますが、しっかり便乗させてもらっています。(笑)

流行って(流行させて)、それが定着するというのは、意図的に仕掛けたのであれば、仕掛けた方は、すごいと思います。というのは、11月29日は『ダンスの日』ですが、世間一般の方には、浸透していないと思うし、社交ダンスの業界にいる私でもはっきり覚えていません。11月29日は、『いい肉の日』でもありますので、その方が覚えやすかったりします。

下記は、節分用にパロディーで作ってみました。鬼っ子退治して、新規顧客募集中です。L.O.Dで回ってくるので、『福は内、鬼も内』ですかね。(笑)

ダンスの日は、『日本ボールルームダンス連盟』が制定したもので、鹿鳴館の開館日にちなんでつけられたものです。【1883年(明治16年)11月28日に大勢の関係者を招き祝宴が催され記念日の由来の通り、翌日の29日に晴れて開館となりました。当時の初めてボールルームダンスに触れる日本人の様子をジョルジュ・ビゴー(1887年(明治20年)2月15日刊 ジョルジュ・フェルディナン・ビゴー)が風刺画として書き残しています。】

ビゴーの風刺画は、フランス人、ビゴー視点で描かれていますが、当時、必死に勉強して日本人が、ダンスを踊ったんだなあということが想像できます。

鹿鳴館の月曜日 ダンスの練習(ビゴー,明治二十年)

清水勲編 『続 ビゴー日本素描集』 (岩波文庫)

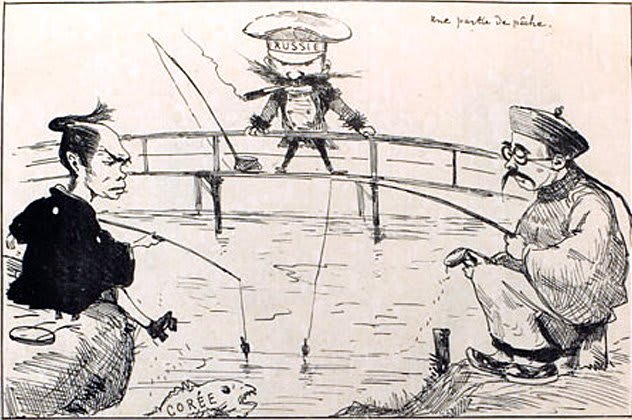

フランス人のジョルジュ・ビゴーの風刺画は、教科書にも載っていますよね。

(

(「Une partie de pêche.(釣り会)」Tôbaé トバエ(鳥羽絵)第1号 1887年(明治20年)2月15日刊 ジョルジュ・フェルディナン・ビゴー)

流行というか、急激な変化というか、本当に、この1、2年で、インバウンド、特にアジア系の外国人が、福岡に旅行に来てドンキホーテや免税店で爆買いしている様子を見かけます。免税店が、急激に増えました。

意図的に、企業も海外スタッフを採用していると思われますが、コンビニでも、外国人スタッフばかりです。飲食店や街でも、アジア系の方が、本当に多くなりました。教室にも、旅行客から、旅の間ダンスをお踊りたいというお問い合わせなど増えて来ました。

中華料理、韓国料理、インド、ネパール、タイ、などの食事は、美味しいのが多いので嬉しいですが、この急激な増え方には、恐ろしさを感じています。

スーパーでは、無人のレジがあったり、ハングル文字のバスが、普通に運行していたり、福岡の街は、何を目指しているのでしょうか❓

だけど、私は、それに便乗して、ダンスを教えるんでしょうね。(笑)