天童織田の里歴史館・旧東村山郡役所資料館。山形県天童市五日町。

2024年9月8日(日)。

舞鶴山にそびえる白亜の三層楼閣「旧東村山郡役所」は、明治新政府の郡制の発足により、織田二万石の城下町であった天童の地に創建されたもので、三層、白壁の斬新な洋風建築は人々に新時代の到来を告げた。

天童市の西郊にある西沼田遺跡公園を見学したあと、天童市街地へ向かい、15時30分ごろ天童織田の里歴史館・旧東村山郡役所資料館横の駐車場に着いた。残念ながら常設展示は撮影禁止であったが、企画展は撮影可能だった。

旧東村山郡役所は、1878(明治11)年に郡制が布かれたことに伴い、天童をはじめ98の村々が含まれる東村山郡の郡役所として創建されたもので、1879(明治12)年10月にこの場所に落成し、11月16日に開庁した。

旧東村山郡役所は3階に塔屋をもつ瓦葺漆喰白壁の木造一部2階建の3層楼で、擬洋風建築として明治初期の庁舎建築の姿を知る貴重な遺構である。

西面する正面に2階をバルコニーとする玄関ポーチが、中央外側に突出して取付いている。1階・2階とも寄棟造桟瓦葺で、玄関部分は、飾破風入母屋造桟瓦葺である。壁は内外とも漆喰塗壁、窓は上げ下げ窓である。

設計や施工は共に不詳であるが、2階にはベランダがあり、彫刻やステンドグラスなども特徴になっている。中央のベランダには八角柱や柱頭、唐草模様の膜板などがあり、素朴であるが独特の意匠になっている。

外壁は、白亜の漆喰塗りとなっており、板張りの外壁が多い当時の郡役所としては珍しいものである。

この建物は、1891年(明治14)9月の明治天皇東北巡幸の際には昼食の行在所として使用された。

明治35年(1902年)の暴風雨によって、塔屋が欠壊したため2階建に改造された。その後、郡農会、天童町役場、天童市役所、市立図書館など、時代に応じてその役割を務めた。

1972年(昭和47)山形県有形文化財に指定され、1985年(昭和60)解体復元工事が完了して3階建の創建当時の姿が蘇り、1986(昭和61)年に資料館として生まれ変わった。

常設展示では、まず天童織田藩関係資料を展示している。本能寺の変で非業の死を遂げた織田信長の宗家を継いだ次男信雄 (のぶかつ)の四男信良が上野国(群馬県)甘楽郡に小幡織田藩を継ぎ、上野国甘楽郡などを150年間支配した。その後、信浮(のぶちか)が藩主のとき、明和事件に関与して出羽高畠に移封された。領地の大部分が村山郡内となったため、文政11年(1828年)に幕府から拠点を高畠から天童に移す許しを得た織田信美(のぶかず)は、天保元年(1830年)に天童に移って天童藩を立藩した。2万石の小藩で財政難に悩まされていたため、家臣の俸禄借り上げ、厳しい倹約令を施行し、当時流行していた将棋の駒を武士達に作ることを推奨し、将棋の町・天童市の基礎を作った

東北最初の写真館を開設した『菊地新学』の作品や当時の写真機などを展示し、初代県令三島通庸の命を受け、御用写真師として活躍した足跡を展示している。

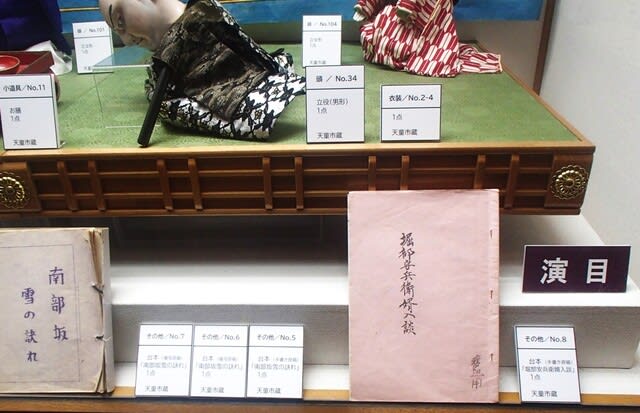

企画展『寺津手人形芝居の世界 ―受け継がれる伝統芸能―』2024年7月13日〜9月16日。

寺津(てらづ)地域で誕生した寺津手人形芝居は、江戸末期に上方方面から最上川舟運の重要な河岸であった天童市寺津地域に伝えられ、明治の中頃に、仲島喜五郎が養祖父以来伝わる人形遣いを父忠次郎とともに仲島人形芝居の一座として結成して巡回興業を行い、当時、数少ない庶民の娯楽の1つであった。その後、映画などの普及に伴い、次第に見物する人が少なくなり、昭和31年頃には一度途絶えたものの、昭和49年に寺津手人形保存会が結成され、再び公演が行われた。

現在、寺津手人形芝居は市指定無形民俗文化財に指定されており、関係資料と共に大切に受け継がれている。また、寺津小学校の児童のが、寺津手人形芝居について、総合的な学習の時間における継続した学びにより、令和3年度「郷土Yamagataふるさと探究コンテスト」において「最優秀賞(ふるさと探究大賞)」を受賞した。

寺津は、古くから最上川舟運の重要な港として大石田と競って発展した港町で、江戸時代の享保8年(1723年)以降は幕府の公認河岸(かし)として発展した。紅花の交易などの重要拠点として、天童だけではなく山形県の歴史に登場する。農村地帯でありながら港町や宿場町の姿ももっていた。

建勲神社。天童市天童字城山。

舞鶴山中腹西面にある。建勲神社は、織田信長を主祭神とする。江戸時代後期から明治時代初期に流行した藩祖を祀った神社のひとつである。正しくは「たけいさおじんじゃ」と読むが、一般には「けんくんじんじゃ」とよばれる。

天童織田家は、織田信長の次男・信雄の子孫で、信雄の四男・信良を祖とする。子孫は上野国小幡藩から出羽国高畠藩と渡ったのち、天童に陣屋を移した。

当初は天童藩知藩事の織田信敏が東京の私邸内に「織田社」と称して祀っていたが、明治2年(1869年)11月8日に神祇官より「健織田社」(たけしおりたのやしろ)という神号が下賜された。この健織田社を明治3年(1870年)9月13日に天童市の城山(舞鶴山)山頂へ分祀したのが、建勲神社の起源である。

同年(1870年)10月17日、健織田社は太政官の通知により「建勲社」へと改称し、太平洋戦争終結までこの名称は使われた。

明治17年(1884年)に現在地に遷座した。これは当初建てられた舞鶴山山頂の社への道のりが急で転落事故が起きるなど不便があったためで、平坦な舞鶴山山腹が選ばれた。

建勲神社を称する神社は当社を含め3社あり、同じく織田信長を祀る。建勲神社(京都市)は、当社同様、織田信敏により京都船岡山に祀られた。建勲神社(兵庫県丹波市)は、柏原藩織田家により創建された。

芭蕉句碑「原中や ものにもつかず 啼く雲雀 芭蕉」。建勲神社境内。

貞享四(1687)年、芭蕉四十四歳の時の句。

舞鶴山(まいづるやま)山頂展望広場。天童市天童字城山。

標高242.1m。天童市街地の南東に位置し、山の西側をJR奥羽本線(山形新幹線)、東側を国道13号山形バイパスが南北に通る。一帯は天童城址であり、天童公園の一部となっている。山頂の展望広場からは、月山や朝日連峰、最上川などが一望できる。

また、舞鶴山は桜の名所としても知られ、4月中旬の土・日にはおよそ2,000本の桜の下で、天童桜まつり「人間将棋」が開催される。広場の横に広大な駐車場がある。

このあと、天童温泉「はな駒荘」で入浴。250円。その後、道の駅「むらやま」へ向かった。