世界遺産・伊勢堂岱(いせどうたい)遺跡。秋田県北秋田市脇神字伊勢堂岱。

2022年10月5日(水)。

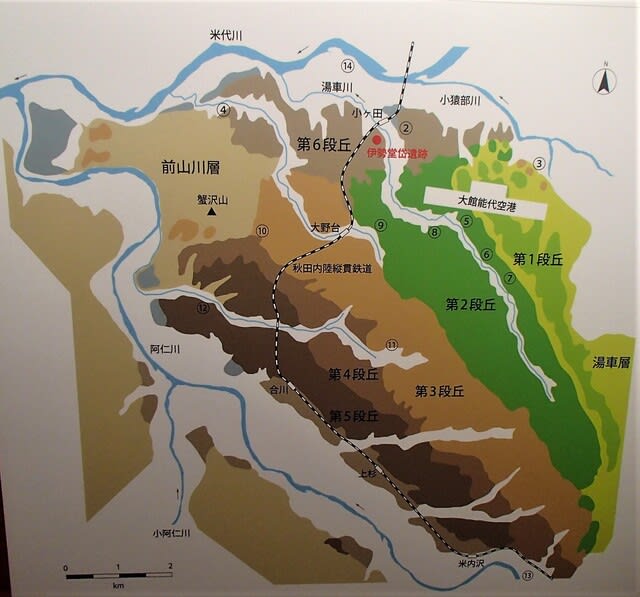

秋田県鹿角市の道の駅「おおゆ」から伊勢堂岱遺跡のガイダンス施設である伊勢堂岱縄文館(北秋田市脇神字小ヶ田中田)へ向かい、9時前に着いた。9時開館から見学したのち、遺跡現地へ徒歩で向かった。

伊勢堂岱遺跡を最後に、2022年6・7月に北海道、9・10月に青森・岩手・秋田の「世界遺産・北海道・北東北の縄文遺跡群」を全部見学したことになった。

歩道を振り返ると、伊勢堂岱縄文館、秋田内陸縦貫鉄道「縄文小ヶ田駅」南方の高架橋が見える。

湯車川に架かる縄文渡橋を渡り、北西の台地へ坂道を登る。

遺跡に着き、環状列石Aから順次見学した。

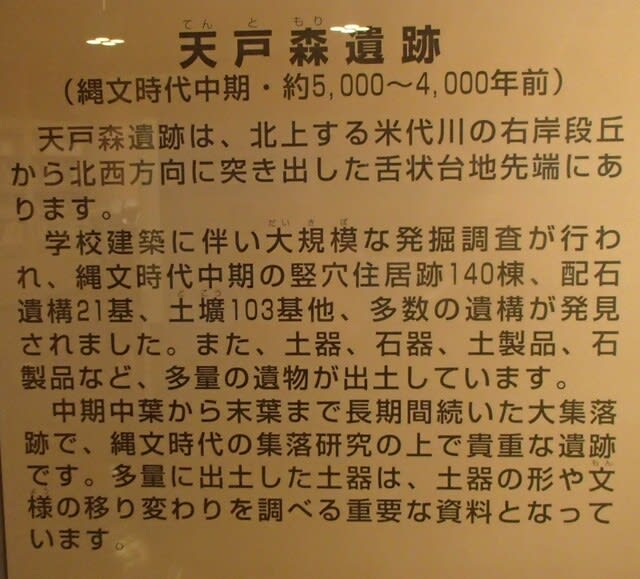

伊勢堂岱遺跡は、秋田県北部の北秋田市に所在し、米代川沿岸の2つの河川に囲まれた標高42~45mの河岸段丘上に立地する。環状列石が集中する段丘端部からは、白神山地をはじめ遠方の山並みを望むことができる。食料となるサケ・マスが遡上し、捕獲できる河川近くであり、後背地には落葉広葉樹の森が広がっていた。

伊勢堂岱遺跡は、縄文時代後期前半(約4000年前)の環状列石を主体とする祭祀遺跡であり、内陸地域における生業及び祭祀・儀礼の在り方を示す遺跡で、隣接して4つもの環状列石が確認されている例は他にない。

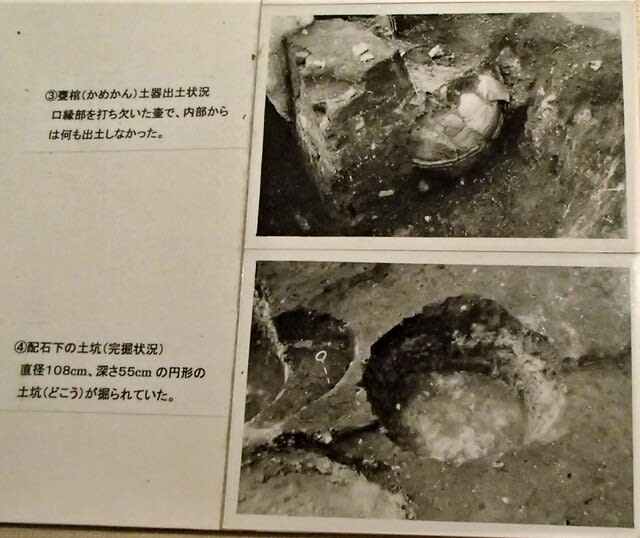

遺跡からは、4つの環状列石を主体に、配石遺構、掘立柱建物跡、土坑墓、貯蔵穴、溝状遺構などが見つかっている。環状列石の下部には死者を埋葬した土坑墓がみられ、共同墓地であるとともに、祭祀・儀礼の空間でもあったと考えられる。

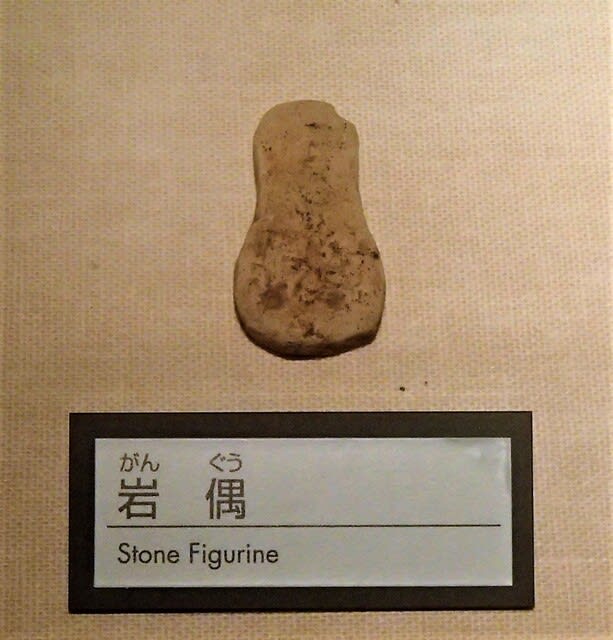

周辺からは、土偶、動物形土製品、鐸形土製品、岩版類、三脚石器、石剣類など祭祀・儀礼の道具も多数出土している。

環状列石Aは直径が約32mで、北側だけが2重に造られている。

環状列石Bは、長さ15mの弧状をしており未完成の環状列石だとされる。環状列石Bの土坑墓からは完全な形で復元できる板状土偶が発掘されている。

環状列石Cは、直径が45mで4つの環状列石の中で最大で列石の輪が三重になっている。周囲には6本柱の掘立柱建物跡があり、これは大湯環状列石にも共通するものである。

石を縦横に組み合わせた構造もあり、これは、青森市の小牧野遺跡の小牧野式配石と呼ばれるものと共通する珍しい配石である。

環状列石Dは直径約36mで2重の環状列石である。

環状列石Cと環状列石Dは半分程度発掘調査が終了しており、発掘技術の向上後に残りの部分を発掘する予定である。

立石(日時計様組石)や列石に建物が附属する点では大湯環状列石との共通点があり、また、小牧野式配石もみられる本遺跡は、同一遺跡のなかで異なる文化要素をあわせもっている点で着目される。

大湯環状列石では立石下に死者が埋葬されているが、伊勢堂岱遺跡では丸く配置されている石の中央に死者が埋葬されている。