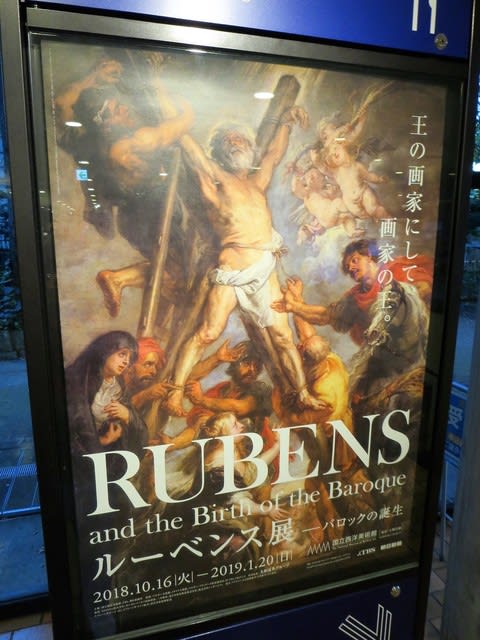

<中華そばムタヒロ 錦糸町店>でランチをしたぼくらわ 国立西洋美術館に移動して 2019年1月20日まで開催している<ルーベンス展 バロックの誕生>を見たのだ

今回の感想わ えこうの任せるのだ

国立西洋美術館 <ルーベンス展 バロックの誕生> 2019年1月20日(日)まで

http://www.nmwa.go.jp/jp/exhibitions/2018rubens.html

公式サイト

http://www.tbs.co.jp/rubens2018/

作品リスト

http://www.nmwa.go.jp/jp/exhibitions/pdf/2018rubens_list.pdf

展示構成

Ⅰ ルーベンスの世界

Ⅱ 過去の伝統

Ⅲ 英雄としての聖人たち-宗教画とバロック

Ⅳ 神話の力Ⅰ-ヘラクレスと男性ヌード

Ⅴ 神話の力Ⅱ-ヴィーナスと女性ヌード

Ⅵ 絵筆の熱狂

Ⅶ 寓意と寓意的説話

主に絵画ですが、数点彫刻などもあり、参考出品も合わせて71点を展示。半数以上はルーベンスおよび、ルーベンスの工房作品でした。

気になった作品(※番号は会場番号とカタログ番号がありますが、会場番号の方で書いています。)

1.ルーベンス作品の模写 自画像

2.ペーテル・パウル・ルーベンス クララ・セレーナ・ルーベンスの肖像

ルーベンスの長女の5歳のときの肖像で、画家が自分の楽しみのために描いたものだそうで、目力はあるが、リラックスしているように見える。

3.ペーテル・パウル・ルーベンス 眠る二人の子供(※以前、西洋美術館の常設展示で撮ったもの)

幼い子供の表現を研究するために制作た頭部習作でモデルはルーベンスの早世した兄フィリップスの子供たちと推測されるそうです。

19.ペーテル・パウル・ルーベンス、ティツィアーノに基づく 毛皮をまとった若い女性像

片方の胸が露わになっている女性像で、同じような構図だからか、前に見たような・・・?

30.ペーテル・パウル・ルーベンス 天使に治療される聖セバスティアヌス

解説には、こう書かれています。

『古代ローマの指揮官セバスティアヌスは、密かにキリスト教を信仰していたことをとがめられ、兵たちによって処刑されたが、生き延びて、のちに撲殺された。この絵では民間伝承にもとづき、天使たちが彼を介抱している。ルーベンス以前、イタリアはこの主題に天使が描かれていることが少なかった。ルーベンス以後は、天使を書き込んだ多くの追随作が生まれた。』

瀕死の重傷でぐったりした聖セバスティアヌス。隣に展示していたno.30のシモン・ヴーエと比べて筆が荒いような気がする。

30.シモン・ヴーエ 聖イレネに治療される聖セバスティアヌス

no.29の20年後に描かれた作品で、天使だけでなく、聖イレネと女性が手当をしている。色がはっきりしていてドラマチックな印象で、治療されているからか、聖セバスティアヌスのケガが大したこと(痛々しくない)がないような・・・?

35.ペーテル・パウル・ルーベンス キリストの哀悼

死んだキリストの周りに聖母マリアや弟子たちが悲しんでいる。キリストに右、青い服の人は聖母マリアで目を閉じさせ、額に刺さった棘を抜いてあげている。周りにいる弟子たちの顔色は悪くないが、我が子を亡くした聖母マリアはキリストと同じように死んだかのような青白い顔だった。

36.ペーテル・パウル・ルーベンス 死と罪に勝利するキリスト

復活したキリストが描かれ、天使たちが祝福している。キリストの足で踏んでいる髑髏や蛇は、死とそのそのおおもとにある原罪の象徴だそうで、右下の炎は地獄の口が開いているが、その炎がキリストを捉えることはないそうです。

この作品は、後世に広範な捕筆が施されていて本来の姿が損なわれているそうです。

38.ペーテル・パウル・ルーベンス 法悦のマグダラのマリア

解説には、こう書かれています。

『マグダラのマリアは最も敬虔なキリストの弟子のひとりでもあり、キリストの復活における最初の証人となった。13世紀の「黄金伝説」によれば、フランスの荒野に隠棲し、天使たちに天上へ運ばれ幻視と法悦を日に七度も体験した前景の頭蓋骨は、現世の果敢なさを象徴するものであると同時に、解剖学に関するルーベンスの知識を物語っている。』

マグダラのマリアの肌が青白くて生気がなく、まるで死人のよう?

40.ペーテル・パウル・ルーベンス 聖アンデレの殉教

解説には、こう書かれています。

『十二使徒のひとりアンデレは、ギリシャでローマ総督アイゲアテスによって磔けにされた。2日間十字架に残されたアンデレは、彼の取り巻いていた2万人の人々に教えを説いた。怒った人々が総督を脅したため、彼はアンデレを十字架から外すように部下に命じたが、アンデレは生きたまま十字架から降りることを拒絶し、祈りを唱える。その瞬間に天から光が差して、光とともに彼の霊は昇天した。

画面右で馬に乗るのがローマ総督。画面左下にいる二人の女性の片方は、キリスト教に改宗した総督の妻であろう。この絵の構図は、ルーベンスの師の作に着想を得ている。』

照明のせいかもしれないが、単眼鏡で見ると、アンデレのひげの部分に一粒の涙があるような・・・?

57.ペーテル・パウル・ルーベンスと工房 ヘラクレスとネメアの獅子

ヘラクレスが行った12の功業のうち、最初のもの。武器が通用しなかったので素手で獅子と戦い、絞め殺そうとしている。ヘラクレスの後ろ姿、背中、お尻、もも、ふくらはぎなどの筋肉が凄いし迫力がある。

61.ペーテル・パウル・ルーベンス マルスとレア・シルウィア

この作品と、no.63はタペストリーの下絵で、描かれているのは、ウェスタ神殿の火を守る巫女レア・シルウィアとキューピッドに力で彼女に心を奪われ、駆けよる軍神マルスが描かれている。この時の逢瀬により、のちのローマ建国者となる双子のロムルスとレムスが誕生することとなる。

燭台の炎は、二人の愛の炎なのでは?なんて思ってしまった・・・。

64.ペーテル・パウル・ルーベンス ヴィーナス、マルスとキューピッド

息子のキューピッドにお乳を与えるヴィーナス、それを軍神マルスが見ている。これは、ヴィーナスの色香の虜となり武装を解くマルスの姿を通じて、愛による戦争の抑止を示す伝統的な寓意の表現の変奏がなされていて、マルスがヴィーナスのもとに留まり、平和が保たれたいるため、目が見も安心して子供に恵みを与えてられている状況だそうです。

65.ペーテル・パウル・ルーベンス ローマの慈愛(キモンとペロ)

2012年にも見た作品で、餓死の刑を宣告されたキモンに対し、娘ペロが自分の乳を与えて父親を救おうとする場面が描かれている。実際に考えてみると、娘が父親に乳を与えるあり得ない場面ではあるが、ペロの慈愛に満ちた表情がいいし、ペロを頂点として三角形の構図になっているように思った。

この作品が1番良かった。

66.ペーテル・パウル・ルーベンス エリクトニオスを発見するケクロプスの娘

解説には、こう書かれています。

『アッカティアの初代王ケクロプスは娘たちが大地の女神ガイヤの子、エリクトニオスを発見したところである。蛇の尾を生やした異形の子を前にしながら、彼女らは総じて落ち着いている。画面には、自然と肉欲の神パンの胸像を乗せられた柱や、複数の乳房を持つガイヤをかたどった噴水も描き込まれており、神話は豊穣と自然の寓意に読み替えられる。籠のそばで左の娘のヘルセをほれぼれと見つめる有翼の童子(プットー)の存在は、エリクトニオスの発見とは別のエピソード、つまりヘルセに対する神々の死者メリクリウスの恋をほのめかすものであろう。』

68.ヤーコブ・ヨルダーンスに帰属、ルーベンスの構図に基づく ソドムを去るロトとその家族(※以前、西洋美術館の常設展で撮ったもの)

69.ペーテル・パウル・ルーベンス 豊穣(※以前、西洋美術館の常設展で撮ったもの)

タペストリーの構想を表す油彩スケッチで、本来は《正義》《賢明》《剛毅》を合わせた4点の連作をなしていたそうで、描かれている女性は、豊穣の擬人像。

他の連作の作品も見たくなりました。

今回は、気になった作品の解説を写しただけの感想となってしまいましたが、半数以上のルーベンスの作品が見れましたし、描かれた人物は迫力があり、見ごたえがありました。

会期はまだ2ヶ月くらいありますが、会期末になると混んでくると思うので、お早めにご覧になった方がいいと思いますよ。

今回も素晴らしい作品を見れましたし、美味しいものを食べることが出来て良かったです。

ありがとうございます。