こうして里見義実主従は、あちこちの池、川と淵を尋ねて、釣りに日を費やした。白浜の旅宿へは帰らず、彷徨い歩いて長狭郡の白箸川沿いを釣って早くも三日目になろうとしていた。

日数も今日も最後であるため、心は頻りと焦燥した。

獲物はたくさん釣れるが、鯉に限って針に掛かることは決してなかった。

ちはやふる神代に彦火火出見尊(ひこほほでのみこと、神武天皇の祖父、山幸彦)は失った針を求めて海龍宮で楽しく過ごし、浦島太郎は鰹を釣るが、鯉を釣るまで七日間家にも帰らず釣って過ごしたそうだ。

今も垂らす糸の乱れ苦しき主従は、顔を思わず合わせて嘆いていた。

そこへ川下から声高に歌を歌いながら、こちらに向かってくる者がいた。

里見主従が見ると、汚れた格好の浮浪者である。振り乱した髪は黒く焦げたすすきの様であるし、垂れた裾は秋の海の藻の様でもあった。手にも顔にも怪しい腫物があり、人の皮膚には見えなかった。熟した茘枝(ライチ)、裂けた柘榴、大きな蟇蛙の背中もここまで酷くはない。

こんなに醜くとも命は惜しいものか、世に疎まれ、人に嫌われても、死ぬことができないのだ。

忌々しい姿なのに、彼は自分の外見を何とも思わないのか、底が斜めになった乞食用のわっぱを打ち鳴らし、だみ声で何かを歌っている。

「里見えて、里見えて、白帆走らせ風も良し、安房の水門による船は、波に砕けず、潮にも朽ちず、人もまた引け、私も引こう」

繰り返し歌いながら近づいて来て、川辺に立つと、義実の釣りをつくづくと見始めた。

流れたままの膿んだ血が臭く、鼻を覆った主従は早く去ってしまえと思うが、乞食は長いことこちらを見ているうちに、やがて三人の笠を覗き込み、

「いやいや、あなた方の釣りのやり方はどうなっているのですか。鮒、海老など釣り上げたものを捨てて、何を捕まえようとしているのですか」

と何回か聞かれて杉倉氏元は仕方なく、顔を向けて、

「鯉だけを釣りたいのだ。他の魚は要らない。無益の殺生をしてはならないと考えて、他のものを釣っても放している」

突然浮浪者は腹を抱えて笑い出した。

「ここで鯉をお探しになるのは、意味がありませんよ。ご存じありませんでしたか、安房一国には鯉はおりません。甲斐にも鯉がいないと聞きます。風土によるものかは良く分かりませんが。また一説には一国十郡がないと鯉はいないとも聞きます。鯉は魚の王者、とも言います。いないものをお求めになるのは、実に無益の殺生でしょうよ」

と馬鹿にして、手を叩きながらからからと笑うのだった。

義実は思わず竿を捨てて、

「なるほど、巨大な魚は小さな池には生まれない。大鵬(中国に伝わる伝説上の鳥)は、燕や雀の集う林では遊んだり休んだりすることはない」

里見義実は嘆いた。

「何故私は世を狭くしなければならないのか。天は高いのに屈んで歩き、広い世間を抜き足でこそこそ歩いて、安房一郡の主にすら受け入れられないというのに。例えを龍に取り安房に来て、今また鯉に今後の行く末を賭けるのは、愚かもいいところだ。元より鯉はこの地方にいないのに、釣ってこいと言う人の心の底は、深く澱み、謀略の罠であると今知った。もしこの浮浪者に逢わなければ、安西らの毒計に嵌るところだった。危ないところだ」

義実は今更ながら嘆いたが、浮浪者は慰めるのだった。

「そんなに悔しく思いなされるな。陸奥は五十四郡でありますが、鯉はいないそうです。鯉の有無はその国、郡の大小に関係ないのかもしれません。一国十郡に満たなければ、鯉がいないという話は、きっとこじつけの憶測でしょう。孔子も申しております通り、小さな村でも忠信の心を持った者がいるのです。里見の御曹司、上毛(上野国の別称)でお育ちになり、この国を知らずに流れてきて、身を寄せる家が今はないようなものですが、きっとございますぞ」

主従は目配せをして、浮浪者の顔をじっと見つめた。

義実は、浮浪者の言葉を聞いてため息を吐き、

「人間というのは顔や格好によらないのだな。あなたの言論は浮浪者ではなく、春秋時代の楚の狂人のふりをした接輿の類か、また聖武天皇のお后である光明皇后の元に現れて膿を皇后のお吸わせになった神仏か、何故私を知るのか、お名前を教えて欲しい」

と尋ねた。

浮浪者はにっこりと笑い、

「ここは人が多くおりますのでこちらへ」

と先に立って歩き出す。主従は怪しみながらも竿を持って、後に続いていく。

浮浪者は小松原の郷に近い山陰に主従を連れて行って、着ていた菰を脱ぎ捨てて塵を払い除け、木の根元にそれを敷いた。義実をそこへ座らせると、二人の従者も夏草を踏んで左右に座った。

改めて浮浪者は後退りして、うやうやしく額を着き、

「本当はお目に掛かれる者ではございません。さぞかしご不審でございましょう。私は神余長狭介光弘が一族、金碗八郎孝吉(かなまりはちろうたかよし)と呼ばれた者のなれの果てでございます。金碗は神余の一族、れっきとした武士ではございますが、

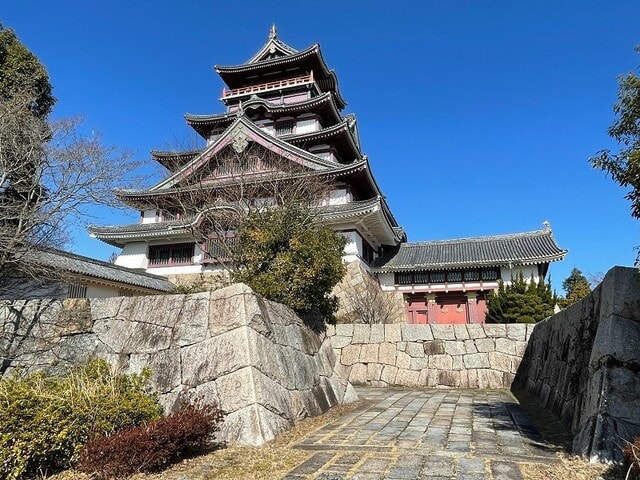

【白箸川に釣して義実、義士に遇う】

左から杉倉、堀内、里見義実、汚い恰好が金碗孝吉(笑)

でも彼は左上で里人を集めてアジテーションしています(笑)

庶子でございましたので家臣となりました。老臣の筆頭でありましたが、私は早く父母を亡くし、まだ子供でございましたのでその職に耐えられずと、禄を減らされて、近習となりました。しかし主君の行状は悪く、女色を好み、酒に荒んでしまいました。側室の玉梓に惑溺して、閨から出なくなりました。心の邪まな侫人、山下定包を重用して、賞罰を任せてしまいましたので、これ以降家中は酷く乱れたのでございます」

金碗の告白は続いた。

「神は怒り、人は恨みました。お家の危ないことは明らかなことでしたが、老臣は禄のために身を惜しんで、主君の非を知りながらも諫めず、民は恐れて訴えず、でした。主君は自ら法を犯しても気づかないので、私は何回か君を諫めて忠告しましたが、まったく聞き入れてもらえませんでした。殷の紂王を諫めた叔父の比干(ひかん)が刀で肝を貫かれた様に、呉王夫差を諫めた伍子胥(ごししょ)が死を賜った際に己の眼を東南の門に掛けた様に、何度も諫めても用いられずに死のうとも思ったのですが、家臣としては君の非を言うその罪も軽くありません。大きな建物が倒れようとしている時に、たった一本の木で支えることはできません。ここは身を退くより他はない、と思案を決めて、那古七郎、天津兵内という二人の同僚にのみ、考えを知らせ、妻子がいない身の気楽さで夜に紛れて逐電しました。上総に赴き、下総を越え、上野下野はもちろんのこと、陸奥の果てまで旅から旅に年月を送りました。生計は習得した剣術や柔術の師範として、ここに半年、あちらに一年、何も待つものもない月日は早く経過して早五年も経過したので、主人の安否が心配になり、今年密かに上総まで還ってきたのです。しかし甲斐もなく主家は滅亡しておりました。皆、山下定包が謀反を起こして、杣木朴平、洲崎無垢三らの放った矢に命を落としなさったと聞いた時には、腸がちぎれ、骨も砕ける気持ちでした」

金碗は寂しそうな顔になった。

「その朴平も無垢三も私の父が養育し、年来使っていた若党でした。彼らには我が家の剣術を伝授しました。侠気があり、農家の子に生まれても田畑を耕すことを好まず、ずっと若党のつもりでいたのでしょうが、私と別れて土民に戻ってしまった。しかし悪政の苦しさに、主人の仇である山下定包を弓で射って殺そうという計略を謀られて、酷い結果になってしまいました。彼らの思いを推し測れば、恨んでも憎んでもきりのない逆賊を狙い、討とうと思いましたが、私の顔は知られております。近づくすべもないので、晋の刺客である豫譲(よじょう)に習って、身体に漆を塗り姿を変え、日毎に滝田を徘徊して機会を伺いましたが、まったく姿も見ることがありませんでした。怪しむ人もいるので、しばらく滝田を離れることにしてこちらに来ると、世の噂で里見冠者義実殿が結城の城を脱出して、麻呂や安西を頼ったが、彼らはあなたの能を忌み嫌い、才を妬んで、用いようとせず、あまつさえ

言うにことを欠いて殺そうとなさった旨、不思議と耳に入りましたが、あなたに告げる手だてがございませんでした」

義実を見つめて、

「一度お名前を聞きました時から、ただ赤ん坊が母の乳を焦がれる様な心持ちでございました。何処においでになる、と他人に聞くべきことではないため、胸は苦しゅうございました。しかし何とか巡り会おうとあちこちを彷徨い、今日はここに白箸の川辺に来れば釣りをなさる武家があり、安房の人ではないと思われました。また人相骨柄、尋常の者ではないと確信しました。親し気に見えても礼儀に適うそのお姿は噂の主従であろう、まさしく里見の殿であろうと思ったのです。しかしあからさまに言い寄ることも出来ず、海人の舟歌に真似て実情を歌ってみました」

「里見えて、里見えて、白帆走らせ風も良し、安房の水門による船は、波に砕けず、潮にも朽ちず、人もまた引け、私も引こう」

里見えて里見えては、里見の君を迎えて喜ぶ民の心。

白帆走らせ風も良しとは、源氏の旗を示す。ここで義兵を募れば、威風に従わない民はいないという意味を隠す。

安房の水門による船は、波に砕けず、潮にも朽ちず、人もまた引け、私も引こう、とは、荀子の言うところの君主は船、里見の君は漂泊された挙句、麻呂と安西らに忌み嫌われ、難儀なことになってはいるが、国中の民が応援しているので、遂には滝田、館山、平舘の強敵を下すだろう、と祝いの歌を歌ったのだと金碗は説明した。

「今、義によって旗を揚げ、電光石火で滝田の城に押し寄せて、山下定包の罪を数えて、短兵急に攻めれば一気に城を落とすことができます。賊を罰して平群郡と長狭郡をお取りになれば、麻呂も安西も討たずして倒れることでしょう。先んずれば人を制し、遅れれば制される、と申します。良く良くお考え下さい。滝田城はこの様に、この様に」

と地理を細かく手に取るように説明すれば、杉倉氏元も堀内貞行も金碗の話を嬉しそうに聞き、耳を傾けた。

しかし里見義実は議論に従う気配もなく、

「あなたが言われることは私には過ぎた話です。その計画が良いと言っても、寡兵で大勢には敵にもならない。今の私は浪人、どうやって味方を集めたらいいのか。今は主従三、四人、滝田城を攻めるとしても蟷螂の斧。どうしようもない」

と断ると、金碗孝吉は膝を進めた。

「不甲斐なく見えましたか。大体、二郡の民百姓、逆賊山下定包に虐げられ、恨み骨髄に徹しております。しかし権力に脅され、恐れて、やむなく従っているに過ぎません。人は義に集います、花や草木が太陽に向かう様に、でございます。あなたが今ここに孤独であっても、神余がために逆賊を討ち、民の苦しみを救おうと一度旗を揚げられるのなら、皆喜んで集まることでしょう。仁義の戦に命を投げ打ち、生きながら定包の肉を喰らおうと願い出る者ばかりいるでしょう。この金碗八郎孝吉、物の数にも入りませんが、計略を巡らして民衆を集めることは手を返すより簡単なことです。計略はこの様になさいませ、この様に」

と近づいて囁くと、ようやく義実は、なるほどと答えて、小さくうなづいた。

そばでやり取りを聞いていた氏元らは見事な作戦だと感嘆した。また更に金碗孝吉を見つめているうちに、

「残念なことよ、金碗殿。忠義のためとは言いながら、腫物があってお気の毒だ。味方を集めようとしても、あなたを知る人であっても、あなたが名乗りを上げたとしても気づかないだろう。その腫物を治す良薬があれば良いのだが」

と慰めた。

金碗孝吉は袖をまくって、

「亡くなった神余の殿のためなら、私はどうなっても良いのです。この身が廃人になろうとも、あの逆賊を滅ぼすのであれば、望みはかないます。私怨による軍勢を集めようという訳ではないので、私の面影がどう変わろうとも気にいたしません。ご心配召されるな」

と腕を撫でた。

里見義実はしばらく考えて、

「志はそうであろう。しかし治るものであれば治すに越したことがない。漆は蟹を嫌う。だから漆にかぶれた家では、蟹を煮れば漆は流れていく、と聞くぞ。思うに、あなたの腫物は漆の毒に触れたものだろう。身体の内側から発したものではなさそうだから、蟹で解毒すればたちどころに治るかもしれない。やってみようではないか」

金碗孝吉は感謝してその治療法を行ってみることにした。

「この入江には蟹が多いのです。試してみましょう」

と返答する折から、海人の子供たちが頭の上に魚籠を乗せてやってきた。

杉倉氏元と堀内貞行は子供たちを呼び止めて、魚籠の中身を聞けば、蟹であるとのことだったので、めでたいことであると全部買い取ってやった。数は三十匹あまりの蟹である。

里見義実は蟹を見て、

「この様にやってみなさい」

とやり方を金碗孝吉に教えた。

半分の甲羅を砕いて全身に塗る。その間、堀内貞行が火打石で松の枝に火を起こし、残った蟹を焼いてあぶる。甲羅と足を取って中身を与えられた金碗孝吉は一つも残さず食べていく。

すると今まで悪臭を放っていた膿の混じった血はたちまち流れて乾き、腫物とそのかさぶたは触るとこぼれ落ちていった。病はほとんど治った様である。

著しいほどの薬の効果は、神仏も金碗八郎孝吉の孤独と忠義を憐れんだろうか。大いなる奇跡を示したのである。

「不思議なことだ、何と不思議なことだ」

杉倉氏元は堀内貞行と何回も眺めて驚き、

「見てご覧なさい」

と馬の蹄跡に出来た水たまりを指さした。金碗孝吉はそれを鏡として、自分自身の面影を繁々と見つめ、やがて感涙にむせぶのだった。

「身体にずっとあった腫物が治りましたこと、文武の道に長けた里見の殿という良将のおかげでございます。名医は国をも治すとも申しますが、私の身は物の数にも入りません、乱れた国を良く治め、民の苦しみをお救いになるのであれば、本当に良い仁術ではないでしょうか。この辺りは麻呂や安西の領地ではございませんので、日々を費やしても手出しはできないでしょう。しかし猶予はございません。先にお打合せした通り、早く滝田へ向かいましょう」

丁寧に進め、乱れた髪を直し、髻を改めて短く引き結んだ。腰の縄の帯を結んで、隠し持っていた短剣を脇に差した。そして里見主従を小湊に向かって、入り江を遠く遥かに誘って歩くのだった。

金碗孝吉が里見主従を案内して小湊に向かう途中、夏の日もようやく暮れたが二十日過ぎの月はまだ上っていなかった。ただ誕生寺の鐘の音が響き、数えてみると亥の刻(午後十時)頃である。

この小湊にある高光山誕生寺は敢川村の中にある。日蓮上人が生まれた地ということから、日家上人が開創して寺を建立し、誕生寺と名づけたのだ。身分が高い者もそうでない者も信仰し、皆この檀家となったので、寺院は大層繁盛した。世間では上総の七里法華(上総国土気城主酒井定隆が領内を法華宗へ改宗させた政策)、安房七浦の経宗と言って大体日蓮宗であるが、特に長狭郡は日蓮誕生地であるから、他宗はほとんどなく強固な日蓮宗信者が多いのだった。

【関連地図】

金碗孝吉は前もって計画していた通り、まず里人を集めるために、誕生寺のほとりにある竹藪に火を放った。大して燃えた訳ではないが、真っ暗な夜だったので、火柱が天に昇って、梢に止まっていた野鳥が騒ぎ出す。僧侶たちも鐘を突いて慌てていた。

やがてあちらこちらの里人たちが目を覚ましてきて、それぞれの家の戸を開けて火事をの現場を見た。

「お寺が一大事だ、起きろ、みんな出てくるんだ」

人々は棒を持ってきて、百姓は農具を携えて、漁師、猫も杓子(神官も僧侶)もそれぞれ先を争って、ぜえぜえ喘ぎながら走ってきた。しかし寺はというと無事で、単に二、三町(220~330メートル)離れた人も通らない竹藪だけが焼けているのである。

夜は静かで風も吹かず、里も遠くで家もない。人々が走って集まったころ、大体鎮火しており、鐘の音も静かになった。集まってきた人は戸惑いながら、鉢巻きにしていた手ぬぐいを外して汗を拭いていた。

「どこの馬鹿者が酷いことをしたのだ。山火事の野火が飛んできたのか。こうとも知らずに夜中に皆起こされて、近い者でも十町(1キロ)遠い者は三、四里(12~16キロ)を飛んで走ってきた。腹は減るし、腹は立つし、このやり場のない思いをどうしたらよいのだ」

「しかし火事の現場でやることがないのは喜ぶべきことではないか」

と言われてどっと笑う者もいた。しつこく罵る者も皆集まって、とうとう休みだした。

その時、金碗孝吉が焼け残った竹藪の陰から、咳払いしながら出ていった。人々はこの姿を見て、人か鬼かと驚き、あれはあれはと言い出した。

金碗孝吉は手を挙げて、

「皆の者、怪しむな、私は今宵ここであなた達を待っていた」

と周囲を見渡して諭す様に言った。

「さては火付けして我々を迷わせた馬鹿者はお前か。捕まえて叩いてしまおう」

ひしめく人々に対して、金碗孝吉は騒がず前へ進み出た。

「ことの次第を言わなければ、とは思います。理由なく火を付けて、あなたたちを集めたりはしない。名乗りをしよう」

と人々を押し鎮め、

「国乱れると忠臣が現れ、家が苦しむと孝子が出る。志すことがあるので、この世に隠れて笠を被り、蓑で身をやつしているので気づかれないかもしれない。私は元の領主に仕えていた金碗八郎孝吉である。君主を諫めきれず、心ならずも身を隠し、旅を経て年月を費やしてきた。しかし旧恩は決して忘れない。逆臣山下定包を討つため、忍んで故郷に帰ってきたのだ。名を変え、姿をやつし、機会を狙っていたが、人が多勢を頼んで勢いに乗っているときは、道理に背いても、一時的には天の理に勝つこともできる。仇は三里(12キロ)先の城にいて、大勢の配下がいる。刺客の豫譲が橋の下で見破られて捕まり、本邦では平景清の兄である藤原忠光が変装したが見破られて捕まって頼朝公暗殺が不可能になった。しかし平舘、館山の麻呂、安西は心が卑しく、逆に味方することを恥とは思わない。旧主に旧交があったが、彼らには秘密を伝えたくない。道理なき世に怒りを持っても、はかないこの身を恨むだけである」」

一同を改めて見渡した。

「現世に息があるからこそ苦しむのであれば、死んで後に霊となって恨みを晴らそうかとも腹を切るべきとも思っていた。しかし今、里見冠者義実殿が結城の籠城戦を脱出されて、白浜に降臨された。安西らを頼りになさったが、彼らは嫌がって話を聞き入れなかった。安西らは罠を仕掛けて、里見殿を殺そうと謀ったが、まだそこまで至ってはいない。私は図らずも白箸の川辺にて偶々お会いし、密かにお試しさせていただいたが、里見殿は年はまだ若いが、お言葉もお振舞いにも仁も義もある、実に文武に長けた良将であらせられる。結城城に籠った武士はほとんど戦死され、或いは生け捕られ、無事な武将は数少なく、主従は不思議に虎口を脱出されここに漂泊なさったことは、私だけの幸運ではない。逆賊山下定包に年来酷く虐げられ、人目を忍んで嘆いているあなた達に取っても幸いなのだ。里見殿に従おう。定包を討伐しようとしない者はこれ即ち逆賊なのだ。国を挙げて悪事の報いとして起こる災禍を受けるだろう。国のために逆賊を討ち、義に拠る者は良民だ。長く苦しみを免れて、子孫も必ず善行の報いとして生じる吉事を受けるだろう。今このことをあなた達に告げようとしたが、秘密は漏れやすく、一人一人に言うことはできない。やむを得ず火を付けて、この竹藪に集まってもらったのだ。是非考えて欲しい」

と丁寧に演説をすると、集まった人々は喜んで手を叩いた。

「えらくやつれなさったなあ。面影を存じ上げる者も金碗殿とは思いがけず、悪口を叩いてしまった。無礼をお許し下さい。元から知識も才能もなく、虫けらに等しい我々だが、誰も領主の旧恩を忘れないし、皆定包を恨めしく思っている。憎いと思っても力及ばず、逆賊の勢力も強力なので、天道は不正に味方せずと言うが、日月の光は我々を照らさないのかと嘆くばかりでした。しかし里見の殿のこと、誰とはなしに噂しておりました。身の上をお聞きすれば源家の嫡流、世にまた希な良将と聞くに及んで、お慕いしておりました。皆、各々の足のつま先を立て、お会いするのを渇望していたのです。夏の日よりも厳しく、偽者の領主である定包に苦しめられる民草を憐れんで、ここに戦を起こしたまえ。誠に里の幸せでございますぞ。誰が命を惜しみましょうか。金碗殿、今の話をお伝え下さい」

と言葉を等しく答えると、金碗孝吉は後ろを振り返って、

「お聞き下さいましたか、早くもことはなりましたぞ」

呼び掛けると、里見義実は杉倉氏元、堀内貞行とともに藪の陰からゆっくりと進み出て、集まった者たちに向かって言葉を発した。

「私が里見義実だ。乱れたこの世では特に、弓矢取る家の者習いとして、修羅場、戦場に奔走してきた。弓矢で傷ついたことのある鳥は、楽器の弦を弾く音にさえ脅えて高く飛ぶと言うが、私はそうなっても悪い者のいるところでは休んだりはしない。武士は民の父母であるべきだが、その徳がないとしても、人々がもし私を見捨てないというのであれば、その議論に加わろう。例えば千里の駿馬も足がなければ走れないし、万里に羽を振るわす大鵬も翼がないと飛ぶことができない。私は孤独な落武者だが今皆の助力を得たので、成し遂げることができるだろう。しかし滝田の城は強敵である。馬や武器はまだ整っておらず、兵糧の貯えもなく、軽々しくは進軍できない。どうしたら良いだろうか」

問われて皆は顔を見合わせ、そうだそうだと言うものの、しばらく誰も何も言わない。

やがて村長と思われる老人が三人が出てきて、

「お言葉でございますので愚案を申上げます。長狭一郡は山下定包の老臣、萎毛酷六(しえたげこくろく)が預かっており、東條に在城しております。ここから遠くはありません。まず手合わせに酷六を討てば、武具や兵糧はもちろん一郡がたちまち手中にできます。その後滝田を攻めれば、自由に進んだり退いたりすることができます」

委細を告げると、里見義実は大きく感嘆して、左右の従者を見て言った。

「皆、あれを聞いたか。里にもこの様な知恵者がいるとは、このご老人らを言うのだな。奇略を持って敵を謀るには、神速に増すものはない。今宵すぐさま押し掛けて、備えがないところを討とう。この様にせよ」

と計略を示したので、金碗孝吉は心得て杉倉氏元、堀内貞行とともに集まった村人を数えた。百五十余人ほどである。これを三隊に分けて、作戦を伝えると、皆喜んで指示を受けた。武器のない者は、竹藪から大きな竹を切り取って、竹やりとした。

堀内貞行は四十余人を率いて、金碗孝吉を仮に縛って先陣を進んだ。これは里見義実の計略によるものだ。

後陣は杉倉氏元が将として五十人、中軍は六十人、里見義実自ら将として二隊は細い道から回って進み、東條城の正門近くでまとまろうと急がせた。

その間に東條には山下定包の目代である萎毛酷六郎元頼(しえたげこくろくろうもとより)は、小湊の火事を鎮火せよと戌の刻(午後八時前後)には配下を送った。しかし火はもはや消えつつあり、人里からも遠い野火であると聞いて、配下たちは寝床へ戻ることにした。明け方近くのことである。

そこへ大勢の人が正門の城戸を叩き、城門の門番は驚きながら誰かと尋ねた。小湊の敢川の村長らが盗賊を捕まえて引き立ててきたとのことであった。事情を聞くと、

「戌の刻に誕生寺の竹藪の野火を消そうしましたら、曲者を捕まえたのでございます。身のこなしや面魂が凡庸の者ではありません。身分を聞いてもただ罵るだけで何も申しませんでしたが、顔を見知った者がいて、奴は元の領主に仕えていた金碗八郎孝吉という者だと分かりました。主人の仇を取ろうと姿をやつし、名を変えて、数か月もの間滝田を徘徊していたのです。ことここに露見しました。これは重い罪人だと思いましたので、もし逃げて過ちでも犯したら後難が恐ろしいとも思いましたので、夜明けを待たずに皆でで連れて参りました。この旨を上役にお申し伝え下さい」

と声高に訴えるのである。

それを聞いて門番は窓を開いて、良く姿を眺めて、

「良くやった、少し待て。上役に申してから入れてやろう」

そう返答した。門番は一旦窓を閉めて、上役に報告してから、がらがらとかんぬきを動かして潜り門を押し開いた。

「皆入れ」

と門番が呼び入れるので、縛られた振りをして先頭にいた金碗孝吉は、縄を振りほどき、左側に立っていた門番の刀の柄に手を掛けて引き抜いた。

奪った刀で相手を斬る。刃が一閃、頭は飛んでいって地に落ちた。

思いがけないことに、狼藉と騒ぐだけの慌てふためく兵士を追い立てて進む堀内貞行は、金碗孝吉らと力を合わせて、なぎ倒して切り開いていく。無人の郷に入るように早くも二の城戸を攻め立てた。

その間に百姓たちは大門を押し開き、鬨の声をどっと挙げて、杉倉氏元隊と一つになって堀端近くまで進んでいった。

里見義実は鬨の声を聞き、

「機会は今だ、逃がすな。進め、進め」

と命令する。集った民衆は勇ましくなるを得ない。やがて鬨の声を合わせて、勢いのある潮流の様にまっしぐらに進み、苦も無く城戸を打ち破った。

「こそ泥の萎毛、出てこい。里見冠者義実殿、この地に降臨されているところを、皆が主君と推して仰ぐことにした。逆賊山下定包を討ち、国の穢れを払う仁義の軍に誰が立ち向かうのだ。向かうところ行くところ老若男女が大歓迎して迎え入れるのだ、ただいまことの手合わせにまずこの城を献上する。非を悔やむ者は降参して無駄死にをするな。惑うのであれば玉石とともに砕いてしまうぞ、出てこい出てこい」

と呼び掛けながらも縦横無尽に追い立てた。城兵はますます参って、防戦しようという者ももうおらず、兜を脱ぎ弓矢を捨てて、拝伏して命乞いをするのだった。

かくて里見義実は最小の流血で東條の城を乗っ取ることができた。

賊将萎毛酷六の行方を捜すと、彼は落ち延びて誰も行方が知らない、と言う。里見義実ははそれを聞いて眉を寄せ、

「奴も己をは恥じて、後悔し、考えを改めて、今日から我らに従うのであれば、旧悪を咎めまい。無知のままいち早く逃げていったことは惜しくもないが、直ちに滝田へ注進に向かい、山下定包に告げ、安西、麻呂に通じて、すぐに押寄せてくるかもしれん。私は今新たに城を得て、ニ三百の士卒がいるが、半分は降参した者だ。力関係は微妙なものだ。計略が上手くいかずに三方から敵を受けたら、何を持って防いだら良いだろうか。誠に由々しき事態だ。酷六はすでに逃げたと言っても、いまだ遠くに行っていないだろう。氏元、貞行は二手に分かれて、早く捕まえよ」

と命令して承ったと返事をする折から、どこかへ行っていたと思われる金碗八郎孝吉が軍兵十人余りを率いて、突然戻ってきた。

大将義実に口上を言った。

「今日の働きは誰にも優劣はございませんが、私はこの城をよく知っておりました。ですので皆に先立って、三の城戸を打ちこわし、賊将萎毛酷六を生捕ろうと探しましたが、行く手が分かりませんでした。考えたのですが城の西北には一筋の抜け道があり、前面は檜の山、右は木立が深く、左は高い崖になっていまして、その下は長い谷川なのです」

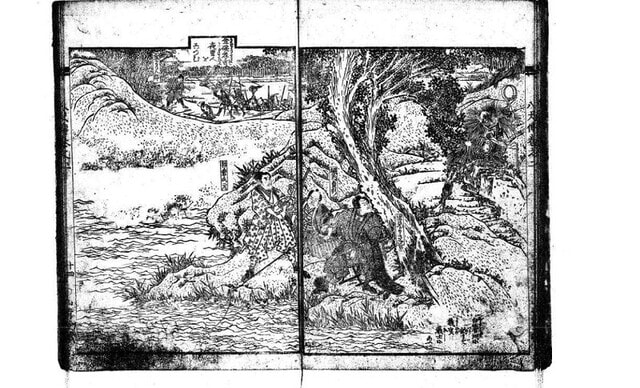

【垣の内に孝吉、酷六を撃つ】

金碗孝吉が家族を失って意気消沈する萎毛酷六を槍で仕留めるところ。

金碗孝吉は話を続けた。

「城中一の要害で誰も知らない場所ですので、垣の内と名づけられています。奴はここから逃げたに違いないと想像して、機転の利いた軍兵を集めて、険しい崖を伝い、蔓を伝って、近道から進みました。向うを見れば、女子供を粗末な手輿に乗せた主従が八九人、東南を目指していました。良く見れば酷六です。奴も初めは神余の老党で、私より遥かに優れた人で、主君の覚えは大きかったのです。その大禄で豊かな身の上で一族を養いながら、忠義のためには死なずに、逆賊に媚びへつらい、東條に在城して、あくまで民を虐げていました。天罰は免れません。落城の今日に及んで、逃げようとしても逃がしません。金碗八郎が参ったぞと返せ戻れと呼び掛けて追い掛けたのですが、手輿を運んだ駕籠かきどもは脅えてしまい、転んでしまったのです。女房や子供は叫びながら、千尋の谷底に落ちていきました。全身を砕いておそらく死んでしまったことでしょう」

里見義実の眼を見つめた。

「萎毛は目の当たりにした妻子の死を救うことができず、杖を衝いて岸辺に立ち尽くしていましたが、私を見て逃げられないと思ったのでしょう、萎毛主従は七人、魚鱗の形で追い掛けてきた我らを待ち、我らは鶴翼で連なってやりました。私たちは旋風の様に襲い掛かり、喚いて突き崩しました。ここは有名な難所です。空は明けても雲が深く、崖や山陰の下は真っ暗な闇でした。一騎打ちとなりましたが、私たちは互いに知った仲間でございますので、鎧の袖を潜って先陣を争う味方の英気を恐れて、敵の雑兵どもは散り散りに逃げようしたので、追いつめて全員を捕まえました。そして遂に賊将萎毛を討取りました」

武勇伝の最後に生捕りにした萎毛の配下を引き据えさせ、萎毛酷六の首を大将に見せるのだった。

里見義実はため息を吐いた。

「兵は凶器にもなる。徳が衰えれば武を講じて、恩恵が足らないのであれば威力を持ってこれを制す。これはやむを得ないことだ。城を攻め、所領を争うのも民を救うためであるから、私は楽しんで人を殺すのではない。山下定包に従う者、すべてが悪人ではないだろう。或いは一時の被害を恐れて、或いは時と勢いに志を売る者、十人もいれば八九人もあるだろう、非を悔いて味方になるとすれば、やがて命は助かるのみか、登用することもあるだろうに。そもそもどうして萎毛の従卒は生け捕られ、萎毛は首を取られ、更には妻子が石の堤と水に身体を砕いて死んだのか。時と勢いに志を移されて、悪に従った結果、天が許さないほど凶悪なものになったのだ。悪に従ったとしても、自ら悪となってはいけないのだ。皆、身を慎むように」

とその場にいる者に説いた。金碗孝吉が率いてきた捕虜を解放し、

「新たに従う者は軍功の多少によって必ず恩賞を与えるだろう」

丁寧に言えば、皆感涙を浮かべて、

「捨てるべき命であれば、始めから萎毛に従いませんでした」

と後悔して、今更に身を置く場所を知った。

さて里見義実は金碗孝吉に宣言をした。

「萎毛酷六が滝田へ逃げ帰ったのであれば、山下定包は急いでここへ押し寄せて来るだろう、と思うと安心できない。金碗孝吉の今日の働きは私の心配通りだった。城兵が逃げ散って、明日から三日間ほどで必ず東條城が落城したことが知れるだろう。そうなると麻呂と安西は妬んで山下定包を助けるに違いない。先んずれば人を制し、遅れれば制されると言う。この夕暮れに急いで出発して、夜通し走って平群に入れば、敵の肝を冷やすだろう。初めての合戦は味方に利があれば、麻呂と安西は怖気づいて、絶対出て来ないだろう。それはともかくまず恩賞を沙汰しよう」

第一番に金碗八郎孝吉と定め、荘園を多く与えようとしたが、彼は思うことがあると固辞して受けようとはしなかった。

第二番には小湊において、東條城を取ることを献策した老人たち三人を召出して、名前を尋ねた。三平、四治郎、仁総と言い、それを聞いた里見義実は微笑んだ。

「これはめでたい名前であるな。三平は山下、麻呂、安西の三雄を平らげるという前兆か。四治は四郡を治めよということ。二総は上総下総が後に必ず我が手に入るという意味かもしれん。その名前を一つに合わせて、おのおの三四が十二か所の村に二層倍(12×3)すれば三十六所の長になるべきだ」

と御教書を与えたので、皆万歳と叫び、喜び勇んで退出して行った。

第三番は杉倉氏元と堀内貞行、この様な者たちをすべて記録するのが大変である。ある者は禄を、ある者は引き出物を与えられ、皆拝礼していく。

「賞を重く、罰を軽く、亡くなった者を活かし、生きている者は栄る。海へ戻る轍の中の魚、雪の中の常盤木の常緑樹、君主の寿命はさざれ石が巌となるまで尽きるまい」

と流行歌を歌い、合奏して、祝うのだった。

やがて里見義実は法令を緩くして、民衆を安堵させた。更に軍令を正しくし、士卒を激励すると、募っていないにも関わらず、傘下に加わりたいという者が数百人に及んだ。これらの過半数を東條に置いて、杉倉氏元に監督させて城の守りとさせた。

里見義実は、わずかに二百余騎を連れて、金碗孝吉を先頭、堀内貞行を後陣として、平群に出発しようとすると、杉倉氏元が作戦を諫めた。

「これでは軍勢が少ないです。この城には二三百の士卒があれば足ります」

と何度も囁くと、里見義実は首を振って、

「いいや、この城は我らが巣と呼ぶべきものだ。もしここが落ちたら、行き場所がない。合戦は必ずしも兵の数の多少ではなく、私に利があれば二百騎が千騎にも二千騎にもなるだろう。私の身の上には懸念せず、お前は良く城を守るのだ。まだ申し伝えることがある。麻呂、安西らには和睦せよ、必ず彼らと争ってはならん。滝田の敵兵が攻め込んできたら、力を尽くして防戦するのだ。必ず外に出て追ってはならん。これが安全の良策だ。決して怠らないようにな」

丁寧に説得し、先陣を急がせて出陣して行った。

予想通り里見の一軍がその夜、前原浦と浜荻の堺橋を渡ったころに、里見の徳を慕って帰順しようという野武士や郷士が百騎二百騎と連れだって加わり、更に追いついた兵もあり、軍勢は千騎になった。後々までこの橋を千騎橋と呼ぼうと言い出した。

考えてみればこの場所は、昔源頼朝卿が安房に渡ってから上総に赴いた時、この川のほとりで後陣を待たせたため、待崎と命名

したところだ。近くに白旗の神社があった。

里見義実は、馬からすぐに降りて矢を二本奉納し、しばらくの間祈念した。すると真夜中であるが、白い鳩が二羽、境内の松の梢から羽ばたきして、平群の方へ飛び去って行った。

これを見た兵たちは、合戦の勝利は疑いなしと勇む者ばかりになった。

(続く……かも)