信乃は庭から現れた人の呼び止める声を聞いても、まったく止めようとはしなかった。早く身体に突き立てようと刃を持ったが、腕が痺れて死ぬことはかなわなかった。

こんなはずではないと何度も死のうとしたが、真っ先に飛び込んで来たのは誰でもない、再度来るはずだった糠助である。

ああ、と騒ぐが白刃を恐れてか、足が止まってしまっている。糠助より先に信乃を抱き止めたのは、蟇六と亀篠だった。左右から腕を取ったが、少しも動かせない。

「まずこの刃を放しなさい」

と言っても、信乃は手を緩めなかった。

「お顔は存じていますが、名乗りもなされなかった伯母上ご夫婦、何をしにいらっしゃいましたか」

そう言われて亀篠は涙ぐみ、

「強情な親に似て、お前もそういう風に言うのか。子供だけど生意気そうなこと。良いですか、良くわきまえなさい」

信乃の顔を見据えて、亀篠は言った。

「私は最初から女子の身として、弟の土地や財産を奪ったのではありません。父も弟も討死にしたと風の便りに聞いたので、せめて親の跡を立てようと思って、蟇六殿を婿に取ったのです。それを幸いに荘園をいただいたのです。村長の地位に登った夫に咎はありません」

さすがに亀篠は真面目な顔である。

「弟は生き延びて、故郷に帰って来ましたが、足が不自由になっていました。村長のお務めには堪えられない身を見返らず、私たち夫婦をひどく憎んで義絶してしまったことは、弟自身の心の僻みに違いないのです。つれない弟と思っても、姉弟の関係を切ることはできません。今回の御教書破却の落ち度、どうやって弟親子を助けようかと心を尽くす甲斐もなく、番作は早くも自害してしまいました。お前も共に死のうなどとつき詰めて考えることは、子供には似合わない短慮です。死んではなりません、話を最後まで聞くのです」

そう諫めると、蟇六も瞼をしばたたかせ、

「番作が生きているうちに、私の赤心を知らせなかったのが残念だ。せめてその子を引き取って養い、養女の浜路を妻とすれば、先祖の血筋も断絶しない。世間にも他人にも恨まれそうな我が家も安心だし、安泰である。信乃、話を良く聞きなさい」

蟇六は信乃から見れば、いささか調子に乗っているとしか思えない。

「信乃、良く聞くのだ。御教書のこと、大変な落ち度とは言いながら、原因は犬畜生のせいであり、犬はもちろん犬の主人である番作も落命しているのであれば、一切の後難はない。もしその子、すなわちお前にお咎めがあれば、私が釈明しよう。先ほど真っ先に糠助が走ってやって来て、お前の父のことを告げてきたのだ。元から義絶している親族であっても、自害の変を聞いてしまえば、もう仇敵うんぬんの思いをしている場合ではない。来てみれば、図らずもお前まで死のうとしているではないか。もうやめなさい、そして早く刃を納めるのだ」

蟇六が言葉を尽くせば、糠助も一緒になって諫めた。

黙って信乃は蟇六と亀篠の言い分を聞いていたが、思っていたよりも伯母夫婦の口が頼もしいくらい慈愛に満ちていて、宝刀村雨のことを一言も言わないことが逆に怪しいと思った。

すべては自分を欺くためなのだ、さすが父の犬塚番作は人間を見通していた。聖人の様に伯母夫婦のたくらみを未然に察した遺訓なのだ。

そう思うと、信乃は自殺をやっと思いとどまり、しばらくの間伯母に養ってもらって元服しようと思案し、ようやく伯母夫婦の言葉にうなづいた。

「思いがけない伯母上夫婦の慈しみを蒙りまして、考えました。自害をお止め下さいましたので、死に後れました。鎌倉への沙汰にしないで、太刀さえ出さなくて良いのであれば、仰せに従います」

と言うと、蟇六は眉根を寄せて、

「宝刀のことは私は知らない。それは浅はかな女の戯言。亀篠が心の中だけのことだ。親から譲り受けたものは、お前が好きにしなさい」

蟇六は笑みすら浮かべてみせた。

「この様に打ち解けたからには、親族同様に心ゆくまで語ろう。もう疑いは晴らして、私が言う通りに任せなさい」

と真剣めいて伯母夫婦と糠助の三方から諫めると、信乃はいよいよ心深く考えて、

「それではその手をお放し下さい。おっしゃることお聞きいたします」

この返答は皆を喜ばせて、そのまま少し退いた。

信乃は刃を鞘に納めて、膝を組み直したが落ち着かなかった。今後の行く末を思いやられて、黙然としていたのである。

その時、蟇六と亀篠は糠助を自宅に走らせ、召使いを一人二人呼び寄せた。犬塚番作の埋葬のことを指図し、その夜は自害した番作の亡骸を弔った。

蟇六は家に帰り、蟇六と糠助は犬塚の家で通夜を行い、信乃を慰めた。次の日は犬塚番作を墓に送り、里人たちはこれを悼んで追慕しない者は誰もいなかった。この日、棺を見送る者の総数は三百余人である。

「犬塚信乃のために、せめてもの面目にしよう」

と人々は皆こう言った。

蟇六と亀篠が犬塚番作の自殺を聞いて、わざわざ犬塚の家に赴いて信乃の後追い自殺を止めたことは、先に番作が考えた通りに違いなかった。

御教書のことは嘘であったが犬塚親子を自殺させては、里人たちが憤って都合の悪いことになる。信乃だけでも養うことにすれば、里人の疑念も晴れ、更に自分たちも安心である、と夫婦は急いで話し合い、丁寧に接してくるのである。

元から賢い信乃はそれを見破り、父の遺訓をも思い出す。

蟇六と亀篠は最初には村雨のことを言わなかった。信乃が「太刀さえ出さなくて良いのであれば」と言うのを受けて、蟇六は早くも太刀のことを宝刀と言い、また宝刀のことは知らないと言った。その時、言葉を紡ぐ口先は濁り、顔色さえ変わっていた。

信乃はいよいよ心に決めた。父の先見と明智を感じ、自殺を留まった。

信乃はもちろん、さすがに犬塚番作は智勇に優れた者であった。惜しくも不幸にして最期まで人生を全うできなかったのは、泥の中に埋もれてしまった珠玉の様である。彼の名は口伝でのみ残っているのだ。

それはさておき、葬式の後亀篠は蟇六と相談して、信乃を呼び寄せようとして、迎えの者を遣わした。

しかし信乃は、

「せめて亡き親の四十九日を過ぎてから仰せに従いたいと思います。今しばらく我がままをお許し下さい」

と言う。

これを聞いた亀篠と蟇六は、確かに理屈は通ってはいるが、子供を独りで置いていく訳にはいかない。

糠助の家が近いので、朝も夕も信乃の子守をする様に命じた。更に召使いの額蔵は年齢的にも信乃とほとんど一緒なので、話し相手にもなるだろうと、信乃の身の回りの雑用をする様に命じて遣わせた。

しかし信乃は、額蔵のことさえ自分の本心を探ろうという伯母夫婦の回し者であると思って、少しも心を許さなかった。みずから火を焚き水を汲み、父母の霊前に祈り、喪に服しているうちに、いつしか桜の花は散って若葉は色付いて青くなり、いよいよほととぎすの鳴くころになった。

信乃は、日頃から額蔵の立ち振る舞いを見ているうちにいろいろと考えた。

額蔵の性質は温順であり、とても単なる田舎の召使には見えなかった。主人である村長の威を借りて信乃を侮る様なこともなく、良く仕えるので、実は見直す様になった。それ以来、あまり疑うこともなくなりつつあった。

ある日、額蔵は信乃が風呂にも入らず、喪に服し続けているのを見て、

「亡き人の三七日(みなのか)、二十一日も早や過ぎてしまいました。髪を結い上げなくても、行水をなさって下さい。湯も沸いておりますので」

と言われて信乃はうなずいた。

「本当に卯月(四月)の暑さには堪えられない時があるなあ。今日は南風が吹いて蒸し暑い。身体を拭くとしよう。良く言ってくれた、湯浴みをしよう」

縁側近くに立って着物を脱ぐと、額蔵は大きなたらいに湯を並々と汲んでから水を差して温度の具合を確かめた。信乃の後ろに回って、静かに身体を拭こうとしたが、信乃の腕の痣を見つけて思わず言った。

「お前様にも痣があるのですね。私もまた似た様な痣があるのです。これを見て下さい」

額蔵も着物を脱いで背中を見せた。そこには確かに右肩から肩甲骨辺りの下にかけて、黒い大きな痣があった。その形状は信乃のそれと同じである。

額蔵は袖に腕を通し、たすきを掛けながら、

「私の痣は自分では見えませんが、子供のころからあると聞いていました。お前様もそうなのですか」

と聞くが、信乃はただ笑って答えなかった。

額蔵は緑が増した庭の方を指さして、

「あちらの梅の木の近くが新しく土が盛られていると思われます。少し高くなっておりますが、あれは一体何ですか」

信乃は答えて、

「あれは額蔵も知っているはずの犬を埋めたところだよ」

額蔵は信乃を傷つけたと思って己を恥じて、

「そんなに大した仇でもないのに執念深い人が犬を傷つけたことを誇っていました。私もまたあの犬を打ち、槍を突きさしたとお前様に思われましたでしょうか。参りました」

と信乃のことを思って言うが、当の信乃は笑うだけで、額蔵のことを責めたり非難もせず、また与四郎を傷つけたかどうかにも触れなかった。

信乃が湯浴みを終えて着物を着ると、たもとの間から一個の珠が落ちた。

額蔵はそれを拾って良く眺め、

「不思議だ、お前様はこの珠を持っているのですか。そもそも家伝のものでしょうか。是非、由来を聞かせて下さい」

と言って信乃に返すが、信乃は珠を手に取って、

「私はある朝に親を喪い、悲しんで憂いて、その珠のことは忘れてしまった。これには様々な逸話があるんだよ」

それだけ答えて詳細は言わなかったので、額蔵は悲しんだ。数回ため息を吐いて、

「人間は同じ者はいないけれども、他人でも良く似ている者がいるものです。人の心は同じではないが、友人がいない訳ではありません。お前様は私を疑いますが、私は少しも隠すことはありません。これを見て下さい」

そう言って、額蔵は肌に着けていた御守の袋から一つの珠を取り出した。

今度は信乃が訝って、それを手のひらで受け取ってみた。良く見ると、自分の珠と少しも異なることがない。しかし文字だけが違っていて、義という字が鮮やかに読めた。

ここに至って信乃も初めて心を打たれ、うやうやしくその珠を額蔵に返して言った。

「私はまだ子供で、何の才能もなく、眼があってもないも同然だよ。早くに君を知ったが、最初は深く疑っていた。日頃、君のふるまいや言動を見ていると、私には及ばないところが多いと思った。ただの召使いではないと思っていたが素性をなかなか聞けなくて、今日まで黙っていた」

信乃は穏やかに語った。

「しかし今日になって図らずも身体に似た痣を見た。また持っている珠が同じだ。必ずこれは何かの因縁によるもので、昨日今日の縁ではないと思う。まず私の珠の由来を話そう。この珠は実は」

信乃は、母が滝野川弁財天へのお参りの帰りに神女が現れ、遭遇した初めから、けがをした与四郎が死を促した話、その首の切り口から珠を得た話、急に痣ができたこと、父の先見の明のある遺訓の話まですべてを少しも隠さず話すのだった。

額蔵は真剣に話を聞き、夢中になっていた。話の途中で感銘を受け、ため息を吐いて、時には涙を流すのである。しばらくするときちんと座り直し、粗末だが衣服を改め、

「この世に不幸なのは私だけかと思っておりましたが、違いました。お前様の身の上話を聞くとそんな風に思い、また勇気づけられました」

額蔵は改めて自分の身の上を語り出した。

実は額蔵は、伊豆国北条の荘園管理の役人であった犬川衛二則任(いぬかわえじのりとう)の一人息子で、幼名荘之助と呼ばれた者である。

荘之助が産まれた時に、家の家老が胞衣、いわゆるへその緒を埋めようと庭の樹木の下を掘った時に、偶然に珠を見つけたのである。

それは吉兆に違いない、と皆が言ったが、背中に怪しい痣があるのを見て父は心配した。痣の吉兆を調べようとしたが、伊豆には詳しい博士がいなかった。

ただし里の禅宗の黄檗寺に関帝廟があり、父はずっと信仰していた。参拝して今後の命運を問うために御神籤を引いた。第九十八籤を引き、その中身は、

百事を経営して、精神を費やす 南北に奔馳して、運はいまだ新たならず

玉兎交わる時、正に意を得る あたかも枯れ木が再び春に逢うがごとく

少しながら漢籍に詳しい父が内容を判じたところ、最初の起句は吉ではない。しかし結句には幸いがあると言う。

玉兎は月の異名である。交わるとは満月のことであり、十五夜を言う。

荘之助は十二三歳まで病気がちかもしれないが、年十五歳から体調が良くなって、思うままに過ごすことが出来る様にと、荘之助と名づけたと母が語った。

荘は、荘り盛ん(さかりさかん)である様にとの意味だそうだ。

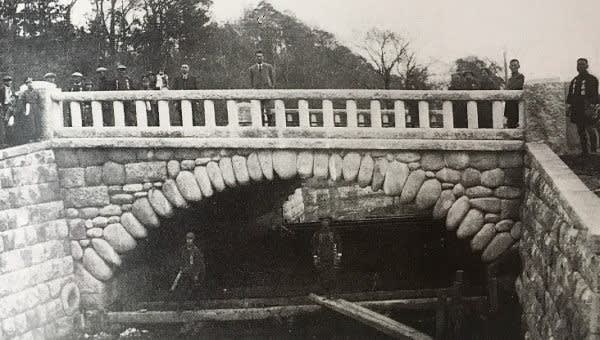

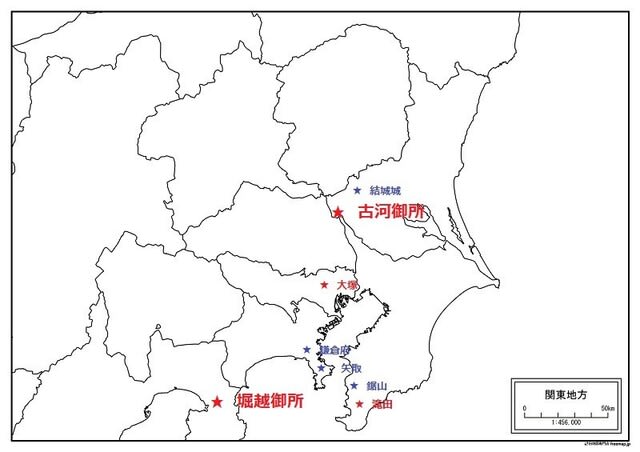

その頃、鎌倉公方の足利成氏殿は京都の幕府将軍と仲が悪くなり、両管領に攻められることになって、古河へ追いやられてしまった。

1461年寛正二年に京都から前将軍普広院、足利義教公の第四男の政知と言われた者が右兵衛督に任命されて、伊豆の北条に下った。

堀越御所と称して東国諸国の賞罰を司ることになったが、足利政知殿は武威を募るばかりで民百姓をいたわる心がなく、贅沢驕奢を極め、臨時の工事用課役が多くなった。

【関連地図】

荘之助の父、犬川衛二則任は荘官なので、旧例を持って苛政を諫める様に進言し、何度か年貢や課役の宥免を願ったが、讒言を言う者が現れた。それにより堀越御所の怒りは甚だしく、犬川を誅殺すべし、と噂も広がった。

犬川衛二則任はそれを聞いてますます嘆き、一通の遺書を残して、妻にも知らせず自害してしまった。

時に1465年寛正六年の秋、九月十一日、荘之助はわずかに七歳である。

荘園の田畑や家財は没収され、家に仕える者たちもすべて離散し、犬川母子に従う者はいなくなってしまった。さしもの裕福と言われていた犬川の家も水が枯れる様に没落し、犬川母子は追放されてしまい、母は泣きながら荘之助の手を引いて、所縁のある者や知合いを訪ねてあちこちに身を置いては、大変悲しい秋を旅の宿で送り、霰の降る冬の半ばを迎えてしまった。

母の従弟である尼崎十郎輝武という者が安房の国司里見家の家臣でいた。もともとは安房の郷士であった。その尼崎殿を頼ることにして、母は荘之助を助け、荘之助は母を慰めつつ、何とか鎌倉に行き、安房行きの便船を求めたが、合戦が続く中では通路が遮断されていて、鎌倉からは船が出ないということであった。

ただし、下総の行徳の港からは上総に渡る船があると人から教えられたので、行徳を目指してやっと大塚の里には来たが、路銀を賊に掠め取られてしまい、宿を借りる手立てもなくなってしまった。

やむを得ず村長のところへ行って、ことの次第を話して一夜の宿をお願いするも、人に知られた冷たい村長夫婦は金がないと聞いた途端、召使いたちを叱るだけで母子には何もしてくれなかった。せめて雑務用の小屋の中でもとお願いしても許されず、召使いたちによって追い出されてしまったのだ。門も閉じられ、日は暮れ、雪が降り出す中、母親は子に優しい夜の鶴、子供は軒の下の寒雀になってしまった。

寝ぐらに迷う旅路の苦難でつれない村長の門ではあるが、もしかしてもう一度呼び入れてくれるのではないか、と思いながらも立っていると、雪はますます激しくなり、吹雪は身体を吹き荒び、破れ笠は風に取られてしまった。骨まで凍る冬の夜、母は元からの持病の癪があり、秋からの心労が旅の途中で酷くなってしまったのだ。

痛みに苦しめられ危険に見えたので、母をいたわったり、声を掛け続けたとしても、何も知らない七歳児に何ができるだろう。

儚くも母の魂は先立ってしまい、あの世に行ってしまったのは、十一月二十九日のことである。

【七歳の小児、旅路に母を喪う】

雪の嵐の日、笠が飛んで行くのです。

壮助母の魂も……

荘之助が空しく亡骸に取りすがって、叫び、泣き、夜を明かしていると、ようやく村長はそのことを知った。

村長はこの期に及んで荘之助を屋敷の中に入れて、出身やいきさつを詳しく問うてきたので、子供は泣きながら語った。村長は騒がず、まず母の亡骸をまるで棄てるかの様に埋めてしまい、その日のうちにもう一度呼び出してこう言った。

曰く、荘之助は母を旅の途中で喪い、帰る家もなく、行くべき里もない。安房の里見は足利成氏方だが、この大塚村は関東管領家の領地のため、従って安房へは渡るのは難しい。

荘之介の母は、更に路銀を失くし村長の門の前で死んでしまった。葬式は他にも雑費が掛かり、多くの銭を費やした。

今から村長の家に仕えて、精一杯働いてこれに報いなさい。そうしなければ今後良いことはない。しかし年はまだ幼いので、三四年は食わせ損になるし、物の役には立つまい。よって年季も決められない。夏には涼しい着物を一枚、冬には温かい木綿の綿入れをやろう。それを給料には過分であると思って、一生涯奉公をしなさい。給料はやらないが、飼殺ししてやろう。

村長はそんな風に酷いことを言った。

荘之助は、言われた時には恨めしく、悔しく思ったが、港に漂う船の様に寄る辺のない身の上では断れなかった。

「それ以来、村長の小者になって五年あまり経ちました。しかし私の志は農業や金儲けを願うことではなく、今、戦国の世に生まれて、身を立てて家を興さなければ、男子たる甲斐がないと思っているのです。ともかくも武士になりたい、と決心したのは十歳の春でした」

額蔵の身の上話はまだ続く。

「こう言ってはなんですが、村長は疑い深く、良く妬む人ですので、私は本心を出さない様にしました。ことの善悪について村長の主命に違えることなく愚直さを示すと、大層酷く私を使うのです」

ため息を吐きながら、

「奉公の片手間に夜は遅くまで手習いし、昼は飼葉を刈る納屋では人目を忍びつつ、石を挙げたり、木を打ったりしました。一人撃剣や柔術を試して、人に教わることなくどうにか太刀筋などを想像して実践してみました」

何と額蔵は独りで修業していたというのだ。

「こんな私の思いを朋輩に知られれば、皆、嘲笑って阿呆と言うのでしょう。奴らはすべて器量の狭い小輩、この村で共にいろいろ語り合うべき者ではありません。しかし以前から思っていましたが、君は俊才です」

信乃は思わず額蔵の顔を覗き込んだ。

「親御様への孝行をお聞きしし、実際に拝見してからもお慕いしておりました。きっと億万人の人と知己になるよりも、君と交わることができれば頼もしいことでしょう、しかし」

またため息を吐く。

「村長と義絶された親族のご子息であれば、間近くに住んでいても何も言えません。機会さえあればどうにかして私の志をお知らせしようと思っていたのは、昨日今日ではありません。でも犬塚番作殿のご自害によって、こう申しては何ですが、道がたちまち開けました。あまつさえ、村長はお前様の話し相手として、私にここへ行けという主命を下しました。その主命は私に取っては千金より増すものです。これは天の助けと密かに喜び、心勇んで来てみれば、お前様は深く疑って日頃触れ合いこそありますが、打ち解けてくれませんでした。私もまたその意を汲んで、安易に宿志を申し上げませんでした。しばらく時節を待っておりましたら、それは遂に無駄ではありませんでした」

少年の瞳に涙が浮かび、また光が灯るのを信乃は見た。

「お互いに場所こそ違いますが身体の痣、また一対の白珠がありました。これはもう私たちを結びつけて、本音を言う機会を得たも同然です」

歓喜する額蔵は、病んだ雀が美しい花をついばんで元気になり、強く羽ばたける翼を得た様なものです、或いは陸に上がって水のないところで苦しむ魚が不意の雨に打たれて生き長らえて潤している様なものです、などと分かった様な分からない様なことを言った。

「一生の歓会、これに勝るものはもうないでしょう。私の望みは足りました」

と今までの思いを細かく熱く語って、吐露した。

聞いていた信乃は額蔵こと荘之助の博命を自分の身上と比べながら、しかし聞くごとに感嘆し、

「驚いたな、君の大志は私の及ぶところではない。この珠が二人を繋いで、私たちを水魚の交わりとしてくれたことは必ず因縁があるはずだ」

信乃も熱く語るのである。

先ほど額蔵が示した関帝廟の籤の結句、

玉兎交わる時、正に意を得る あたかも枯れ木が再び春に逢うがごとく

は今日のことだと言った。

月を珠に例え、珠をまた月に例えるのは、和漢の古典に良く載っている。

であるから玉兎交わる時、正に意を得るというのは、二つの珠によってここに交わりを結ぶという意味かもしれない。

枯れ木が再び春に逢う、とは、今私たちが最も薄命で、例えば樹の幹がほとんど枯れてしまい、わずかな枝が残っている状態ではあるが、不意に刎頸の友を得て、互いに助け合い、世に名をあげ、家を興すことになれば、枯れ木が春に逢うという意味になるのではないか。後日共に栄えていく意味でもあるのだ。

神は、人が求めたために進むべき手本を指し示した。関帝の神慮は本当に畏れ多いと思う。

また初めの二句の意味は、君のお父上もご自害されて、君とお母上が南北を奔走し、命運はしばらく良くないことを示したのだ。

百事を経営して、精神を費やす 南北に奔馳して、運はいまだ新たならず

籤の通りではないか、と信乃は思った通りのことを言う。

額蔵は籤の句の意味をようやく感悟して、信乃の博識を称賛し、また恥じて額を撫でた。

「私は少しだけの手習いをして、正しくもない俗事を諳んじただけです。文を学ぶ余力がありませんでした。君が説明してくれなければ、ここまで神慮の霊験があらたかなことが分かりませんでした。お願いがあります、今からあなた様を師として密かに学問を励んでみたいと思っています、どうか教えて下さいませんか」

神妙な面持ちの額蔵に対し、信乃は首を振って、

「私はまだ十一歳、赤ん坊の頃から学んだと言っても、まだまだ知らないことばかり。幸いにも父の遺書がある、君が字を学ぶのであれば貸そう。思うに人は善悪を友とすると思う。善には善友があり、悪には悪友がある。供を選ぶ時、志が同じ時は、四海すべてが兄弟となる。私は孤児となったが、君もまた同じ孤児、であれば同胞ではないか。今日より義を結んで、兄弟となろう。どうか考えて欲しい」

額蔵は歓喜した。

「ああ、それはもちろん願うところです。楽しみを共にせずとも、憂いは共に分かち合いましょう。辛いことや苦しいこと、艱難辛苦は互いに助け合いましょう。少しでもこの誓いに背くことがあれば、天の怒りは雷となってたちどころに私を撃つでしょう。ここにうやうやしく天にお伝えします。急々如律令」

と天に向かって誓えば、信乃もまた喜んで一緒に誓った。酒はないので水を代用として、酌み交わしその約束を固く誓い合ったのだ。

互いに年齢を確かめることになると、額蔵は1459年長禄三年(伏姫自害の翌年)十二月一日に生まれており十二歳、信乃は七か月下なので、額蔵を兄とすることにした。信乃は義兄を再拝して、みずからを弟と称して、共に笑い合った。

しかし額蔵は上座には座らなかった。

信乃が何回も勧めても、額蔵は首を振って、

「年齢の多少はとにかく、学識に詳しいあなたこそ我が兄と呼ばれるべきです。仲の良い莫逆の兄弟ですが、長幼のことは決めないでおきましょう」

そしてこんなことを言い出した。

「先に言った通り、私の幼名は荘之助です。いまだ名乗りはありません。あなたは親孝行な子としてこの村では知られていて、その名乗りは戌孝じゃありませんか。例の白い珠にも孝の字があるし、本当に不思議なことです」

額蔵は少し考えてから口を開いた。

「私の珠には義の字があります。父は犬川衛二則任ですから、私は幼名の荘之助の之の字を省いて、犬川荘助義任(いぬかわそうすけよしとう)と名乗ります。しかしこの話や由来は他人には言いません。ただ私とあなただけのことにしておきます。義を大切にして、名前を汚したくないというのが望みなのです」

そう言われて信乃はうなづき、

「名前は持ち主である主人に従うもの。義任、もっとも君にふさわしい。人目がある時は額蔵と呼ぶから返答してくれ」

額蔵、いや今や荘助はにっこりと笑って、

「それはもちろんです。あなたと私は数か月の間、一緒に過ごしてきましたが、他の人には親しくない様に思わせておきましょう。村長夫婦に対しては、私は時々あなたの悪口を言っておきます。あなたは逆に私を馬鹿にして下さい。他の人に疑いを持たせない様にすべきです。互いに悪口を言い続けていれば簡単にできます」

壮助はすでに楽しんでいるかの様である。

「私はすでに聞いたことがあります。その内容は」

糠助が亀篠に騙されて帰った時、蟇六が妻に語った内容について、詳しく言い、

「その時、私は茶道具を置いた部屋にいて、狸寝入りをしながら全部聞いてしまいました。本当にあなたの亡き父上は、人を知る先見の明をお持ちです。その行いは国士無双と言うべきものでした。本当に惜しい方を亡くしたと思います」

しきりに嘆く壮助に対して、信乃も同じくため息を吐き、

「私は父の遺命に従って、宝刀を守りながら腹黒の伯母の家に同居することになれば、君の助けがないと簡単に奪われてしまうかもしれない。伯母夫婦の話を聞かせてもらったので、くれぐれも用心をします」

うやうやしく言うので、壮助はしばらく考え込んだ。

「そういうことならば、私は君と一緒にずっとここにいてはいけない。後々のことを考えると都合が悪いですね。明日は病にかこつけて、一回村長の家に帰ります」

壮助は信乃にも忠告めいたことを言った。

「あなたも四十九日が明けるのを待たずに、そろそろ三十五日目ぐらいでしょうが、早く伯母上のところに行って下さい。すでに私はあなたと義を結んだからには、あなたの父上は私の父でもあります。今日から心は喪に服して、感謝の気持ちと御恩を尽くしましょう。女々しくも花を手向け、経を読むだけが孝の道ではありません」

そう信乃を励まして共に犬塚番作の位牌を拝んだ。

仲良くつきない話をしていると、外から誰かがやって来る足音が聞こえてきた。

誰の足音だろう、読者は三集の続きが出るのをお待ち下さい。次の巻の初めに分かることでしょう。

作者曰く、私がこの巻を書いていると、ある人が原稿を読みながら、作品を非難した。

信乃、壮助は英知や才能に優れているといっても、元はまだ黄色いくちばしの小僧であり、年齢はまだ十五にも達していない。

それなのに口も達者で、子供には見えない。物語の登場人物といっても、はなはだしく優秀過ぎないか。

思うに小説というものは良く人情の機微に触れて、読者を飽きさせない様にするものだ。今、この二人の少年の物語は人間の情に反するものではないか、そうではないか。

筆者はこう答えた。

ご指摘の通りではない。

古代中国の蒲衣(ほい)という者は八歳で五帝の舜の師になった。同じく睪子(やくし)という者は五歳で五帝の禹を補佐した。また舜と禹に仕えた伯益は、五歳にして火を司ったと言う。

時代は下って項橐(こうたく)は五歳で孔子の師になった。

古の聖賢は生まれながらにして明知俊才、何億という人の上に傑出して現れるものだ。元から早くいろいろ悟るものであり、並の者とは違う。

この他にも神童はたくさんいる。明の文人である謝肇淛(しゃちょうせい)、字は在抗(ざいこう)はかつて集めて記録を行い、一編の著作を記した。今、その数を数えるのにいとまもない。五雑組(ござっそ)という書物の中で見れるはずである。

八犬士の如き物語もこれに中国の神童たちの話に次ぐものなのである。すなわちこれは筆者が戯れにその列伝を書く由縁なのだ。

また尼崎十郎輝武が富山で溺死したのは1458年長禄二年のことだ。

更に犬川荘助の父、衛二が自害したのは、それより八年後の1465年寛正六年のこと。

しかし交通の便が絶えてしまい、犬川衛二の妻は従弟である尼崎輝武の死を知らなかった。安房へ行こうとして、旅の途中で亡くなってしまった。

婦人と子供の読者の疑惑を解くために、筆のついでに自分で説明をしておこう。

家伝神女湯 一包代百銅 婦人の諸病の良薬で第一産前産後の血の道症に即効がある。

普通の振出し薬とは違う。効能はこの書の前書きに詳しく掲載したのでここでは略す。

精製奇応丸 偽薬は止めて本当の薬を選ぶ。家伝の加減を守って、分量すべて法に従い製法は謹んでいる。

この効能は神のごとくであり、別に能書きがあるが今は略す。

大包代 銀二朱 中包代一匁五分 小包代五分 ただし、はしたの量での販売はいたしません。

婦人つぎ虫の妙薬 毎月生理痛に用いて、即効神のごとし。産後のおりものの不調に最も効く。一包六十四銅 半包三十二銅

製薬並びに販売所 江戸元飯田町中阪下南側四方味噌店向い 滝沢氏製【乾坤一草亭】

取次所 江戸芝神明前和泉屋市兵衛

大阪心斎橋筋唐物町河内屋太助

里見八犬伝第二集巻之五 終

編述 著作堂馬琴稿本[乾坤一草亭]

全巻清書 千形仲道 書写

作画 柳川重信 絵画

挿絵彫刻 朝倉伊八郎

曲亭新作絵入り小説簡易目録 山青堂開版

美濃旧衣八丈綺談(みのふるきぬはちじょうきだん) 葛飾北嵩重宣画 全本五冊 お駒、才三郎が竒談を作り、因果の二字をによって結末を迎える。実に未曾有の小説

南総里見八犬士伝(なんそうさとみはっけんしでん) 柳川重信画 初出 全五冊 1814年文化十一年甲戌の冬、発売開始

朝夷巡島記(あさひなしまめぐりのき)初編(しよへん) 歌川豊広画 全五冊 1815年文化十二年乙亥の春、発売開始

里見八犬伝(さとみはっけんでん)第二輯(だいにしゅう) 柳川重信画 全五冊発行

朝夷巡嶋記(あさひなしまめぐりのき)第二輯(だいにへん) 歌川豊広画 全五冊 近日続々発刊

里見八犬伝(さとみはっけんでん)第三輯(だいさんしゅう) 歌川豊広画 全五冊 来たる丑の冬月、遅滞なく発売開始

1816年文化十三年歳次丙子/冬十二月吉日発売

刊行書店

大坂心斎橋筋唐物町 河内屋太助

江戸馬食町三町目 若林清兵衛

江戸本所松坂町二町目 平林庄五郎

筋違御門外神田平永町 山崎平八

(続く……かも)