Nゲージサイズの大井川鐡道千頭駅の製作の続きである。上図は、千頭駅の北側の出入口階段付近からのアングルであり、列柱の内側には一面にガラスがはられて明り取り窓としての機能を併せ持つ。

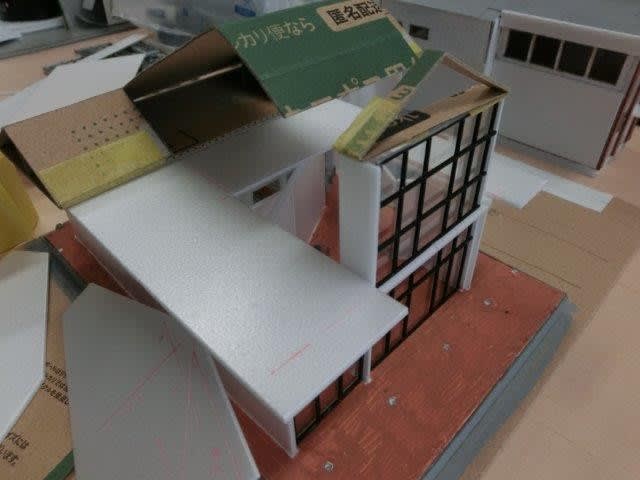

そのガラス張り部分を、1ミリのプラ角棒で作り始めた。千頭駅のガラス張り部分は、北側の出入口と、南側の二階建て部分の正面部分とに及ぶので、それぞれをパーツとして構成した。上図は、南側の二階建て部分の正面部分のガラス張りで、サッシも大体似せて作った。

次にサッシをポスカの黒で塗り、乾いてから透明プラ板を内側から貼り付けた。ガラス張りのサッシが仕上がった。川本氏は「ふーん、そうやって作るのか、窓とかは・・」と感心しつつ、デジカメで撮影していた。

「するとストラクチャーを自分で作る時に窓とかはそうやって作りゃええんやな」

「まあ、そうやな、プラ棒はもう少し細いのを使った方がええかもな」

「え、それって1ミリの棒なんやろ・・・、それより細いのがあるんかね?」

「ある。今使ってるこの1ミリのはタミヤ製品なんやけど、タミヤは1ミリ以下の細い棒は出してないんや。建築模型用としてもっと細いのはエバーグリーン、プラストラクトなどがある。0.8ミリから0.5ミリ、0.3ミリまで色々あるよ」

「0.3ミリ⁉・・・そんな細っこいのがあるんか・・・。どこで買えるん?」

「エバーグリーンは、模型の専門店か大型量販店で大体買える。プラストラクトは画材店で扱ってるよ」

「ふーん、メモしとこう・・・。0.3ミリやと真鍮線の代わりにもなりそうやな」

「なるよ。実際、真鍮線の代わりにプラストラクトの0.3ミリ使ってるよ。加工しやすいし、プラ用の接着剤でいけるしな」

「ふーん・・・」

同じように北側の出入口部分のガラス張り部分を製作した。今回は意図的にサイズをややオーバースケール気味にとっているため、このサッシも厳密には0.8ミリ棒あたりで作るところを、扱いやすい1ミリ棒にて組んでいた。何から何まで厳格に忠実に合わせて作るよりも、サイズをやや大き目にして、部分的にはデフォルメを施したほうが、模型的には見栄えがする、と考えているからである。

この千頭駅は、私の計画しているレイアウトの重要な駅舎であるが、メインの建物ではない。主役はあくまでもNゲージ鉄道車輌たちのほうなので、建物は全て脇役であり、鉄道車輌たちの見栄えを引き立たせるための舞台装置に過ぎない。だから大まかに作って細部はあまり厳密に作らなくても、鉄道車輌たちの背景としては充分に役立つと思う。

出来上がったガラス張りパーツを、建物の壁の間にはめ込んだ。上図は北側の出入口部分である。川本氏が「おおー、ええやんか、マジで千頭駅っぽくなってきたやん・・・」と言った。

その、マジで千頭駅っぽい、という受け止め方がもう充分であった。私よりも大井川鐡道に乗って親しみ、千頭駅もよく知っている川本氏がそういうのであれば、この模型はもう千頭駅以外の何物でもない、ということでもあるだろう。

南側の階建て部分の正面部分も、御覧のようにはめ込んでセットした。これで壁体とあわせて駅舎の建物の全ての外回り部分が成立した。あとは二階部分の壁体を付けるだけだが、これは独特の形状をもつ屋根との組み合わせで同時に作る予定であるので、ここではまだ手を付けなかった。

川本氏が「ある程度は細かいパーツがあったほうがええなあ」と言うので、トミックスの駅舎のパーツのジャンクより手摺やベンチや安全柵などのパーツを持ってきて、上図のように改札口の仕切りや、ホーム端の安全柵などを適当に配置して追加した。実際の千頭駅の状態とは異なるが、何も作らないよりはマシで、よりリアルになってきた。

屋根部分の構築にとりかかった。今回の製作で最も難しいのが二階部分に繋がる独特の形状の屋根の製作であった。図面を引いてもうまく合わないので、実際の建物の写真等を参考にして、模型的に見栄えがするように角度を付けて再現してみることにした。

特に二階部分の屋根の造りが難しかった。こういった複雑な部分は、現物合わせで、その場で寸法を合わせて切り貼りするしかない。だから、屋根部分は限りあるプラ材やスチレンボードよりも、大量にあって幾らでも使える段ボール材を用いたわけである。

実際、二階部分の屋根は四回も作りなおした。角度や寸法が合わずに屋根全体がまとまらなかったからである。ああでもない、こうでもない、と切り貼りを繰り返していたが、川本氏は「ほんまに出来るんか?」とハラハラして見守っていたとの事であった。

五度目の作り直しで、なんとか二階部分の屋根が形になった。御覧の通りの形状なので、角度や傾斜面の繋がりが各所でピタッと合わないといけなかったのである。計測や寸法計算のうえでは合っていると思っても、どこかでミリ単位でズレたり、隙間が生じたりする。それだけに教訓も多く得られた。

屋根周りの外板と列柱を組み付けた。いずれも建物の外観を整える装飾材としての性格が強く、実際の千頭駅でも建物のメイン構造材の外側に取り付けてあった。これは雨よけの庇部分にあたるから、ホームの屋根にも繋がっていて、そちらでは列柱がメインの構造材になっている。

2番線と3番線ホーム付近の屋根と柱は別材で構築した。この部分はNゲージの線路のサイズに合わせて建物のほうを一部縮小しているので、屋根は実際の大きさよりも切り詰めている。

並行して、隣のSL資料館の建物の製作も進めた。屋根部分をスチレンボードと段ボール材で上図のように組み立てて、ポスカで大体の色を塗った。

この建物は、柱と屋根だけをポスカで塗り、白壁部分はスチレンボードの素材色をそのまま生かした。あまり細部まで忠実に合わせておらず、それっぽく見えれば充分、というレベルで製作した。

なので、御覧のように駅舎と並べれば、いかにもそれっぽく見える。川本氏が「もう充分に千頭駅じゃないか」と言うのだから、一般の方々が見れば、完全に千頭駅にみえるだろう。

駅舎の北側部分も御覧のように仕上げた。千頭駅の独特の外観が寸法をやや高めにとって再現出来た。

駅舎とSL資料館の基台が約1センチの高さを持つが、これはホームの高さをNゲージの駅舎のそれに合わせて作ったからである。ジオラマの構成単位をモジュールといい、たいていのNゲージのジオラマは色々な建物や風景のモジュールを組み合わせて一つのベースにしている。

今回の千頭駅も、収納が楽になるように建物単位でモジュールを計画して製作しているが、これにホーム部分を同じように複数のモジュールで作って繋ぐ予定である。

とりあえず、千頭駅の大体の姿が出来上がった。川本氏は「すげえよ、これは」と何度も拍手してくれたが、それが単なる賞賛のジェスチャーではないことは、長年の付き合いなのでよく分かった。だいたい、川本氏は昔から他人を滅多に褒めたり賛美したりしない男なのである。

上から見ると、さんざん苦労した屋根部分の形状がよく分かる。出来上がってしまえば、なんだこの程度か、と笑われそうであるが、図面も無しに写真資料だけで再現することがどんなに難しいことかは、模型をやっている方でなければ分からないだろうな、と思う。

実際の千頭駅の建物では、二階部分の西側に階段用と見られる小さな出っ張りが付くのだが、実際にホームや駅前から見上げても見えない死角にあるため、模型でも省略している。

かくして、千頭駅の駅舎とSL資料館の建物が一応の完成を見た。厳密にはSL資料館の建物の北側の階段を省いているので、実際の状況とは異なるが、私のNゲージレイアウト計画では反対側の陰部分にあたるので、基本的にはあまり見えない範囲に含まれる。多少の省略は問題にならないため、この程度で仕上げた次第である。 (続く)