東京03日 19:17現在、円は、108.73、ユーロは、121.87/1.1207、豪ドルは、74.92/0.689、英ポンドは、136.82/1.2583近辺 . . . 本文を読む

■株続伸(22613)。「トランプ米大統領が米経済の支援策の検討を始めたと報じられたことなどを受け、経済活動の本格再開への期待感が高まった。外国為替市場で円安・ドル高が進んだことも、投資家心理の改善につながった。前日の欧米株高もあり、投資家のリスクをとる姿勢が強まった。これまで日本株を売っていた短期筋の買い戻しが増え、日経平均は朝方に一時500円高に迫る場面もあった。「各国中銀の緩和策で過剰流動性が膨らみ、需給主導の相場になっていると改めて印象付けた」(東洋証券の大塚竜太ストラテジスト)。一時1ドル=108円台後半まで円安が進んだこともあり、輸出関連の大型株にも買いが及んだ。2万2000円台に乗せた1日からの上昇が急だったため、利益確定の売り圧力も強まった。騰勢が著しかった日経ジャスダック平均株価などの新興市場の指数が午前の段階で下落に転じたことも意識され、日経平均は徐々に上げ幅を縮めた。「売り方の損失覚悟の買い戻しが主役だった上げ相場だが、売り持ち高はある程度整理されたのでは」との見方も出ていた」。

■債券軟調(利回り上昇0.010%)。「米中対立への警戒感が和らいだうえ、経済活動の再開で世界的に景気が持ち直すとの見方が広がり、日本やアジア各国・地域の株価指数が上昇。相対的に安全資産とされる債券には売りが優勢となった。新発30年物国債の利回りは一時0.525%と約1年ぶりの水準に上昇したほか、新発20年債利回りも前日比0.005%高い0.360%と約1カ月半ぶりの高水準をつけた。日銀は中短期債を中心に国債の買い入れを増やすとみられており、超長期債には発行増による需給の緩みが意識されやすく売りが出た。だが、このところの利回り上昇で午後に入ると押し目とみた買いも入った。中期債では新発5年物国債の利回りが同0.010%高いマイナス0.125%をつけ、新発2年債の利回りは前日と同じマイナス0.170%で推移している。債券先物相場は反落し、中心限月の6月物は前日比14銭安の152円05銭で取引を終えた」。 . . . 本文を読む

新型コロナウイルスの危機で絶好の辞任の機会が訪れた……。5月14日に辞意を表明した世界貿易機関(WTO)のロベルト・アゼベド事務局長(62)は、心中ほっとしていたに違いない。ビデオでの会見では、心なしか口元に笑みが見えた。WTOは自由貿易の番人ともいわれてきた国際機関。同氏は任期を全うできず、8月末にトップの座から降りる。「重責を投げ出したい気持ちに耐えてきたが、コロナが背中を押したのだろう」。同氏に近い幹部はこう解説する。6月にカザフスタンで開く予定だった閣僚会議が中止となり、緊張の糸が切れたとの見立てだ。(以下 小見出しと抜粋・文末)

●有効な手打てず

先週、米国の有力な通商弁護士が描いた大胆なシナリオが、外交当局者の間で話題を呼んだ。その要旨はこうだ。WTOの求心力を保つには、事務的な代行を立てるよりも、選考期間を大幅に短縮すればよい。過去にも候補に上がった大物から選べば、審査は省略できる。先進国と途上国が交互に就いた経緯から考えると、今回はアフリカなどではなく先進国の番だ――。最適格者として挙げたのは、ニュージーランドのティム・グローサー氏(70=元貿易相・元駐米大使)。剛腕の外交官として知られ、中国に批判的な大御所である。

●日本は「様子見」

米国流の改革には欧州も反対している。米国の思惑が見え隠れする人事案には乗らないだろう。欧州から候補者を立てる動きが高まっており、アイルランド人で欧州委員(通商政策担当)のフィル・ホーガン氏(59)の名が浮上している。中国も黙って見てはいない。自ら「途上国」と称し、アフリカやアジアの代弁者として先進国に対抗する戦略を貫くだろう。下馬評の高いモハメド氏の出身国ケニアは2018年の対内直接投資が16億ドルと2年間で2倍以上に跳ね上がった。多くが中国からの鉱業、インフラへの投資である。日本政府は「しばらく様子を見る」(外交幹部)と、候補者を立てる動きはない。どの国とも等しく対話できる中立性が日本の一番のウリ。率先して自由貿易を救う発想があってよいはずだが。(*日経 記事より)写真は5/14、辞任を発表するWTOのアゼベド事務局長=ロイター 別の日経 記事より) . . . 本文を読む

経済活動再開期待に「恋は盲目」の相場付きで、資源国オーストラリアついで欧州と「谷」が深かった相場ほど持ち直しも大きいようだ。為替の円安値/日経上値を見直し。 豪州の谷は(広範な山火事・ついで豪雨洪水)、欧州は景気停滞にコロナ禍、(両者に共通は米中摩擦)。それが 原油価格上昇とEU復興案で、この相場ともいえるが、藁をもすがる思いの巻き戻しの可能性も高い。老人としては、欲に目がくらむことのないよう、着実・慎重な操作をお勧めしたい。原油価格上昇もEU復興案もいつハシゴを外されても不思議はないのだから。 . . . 本文を読む

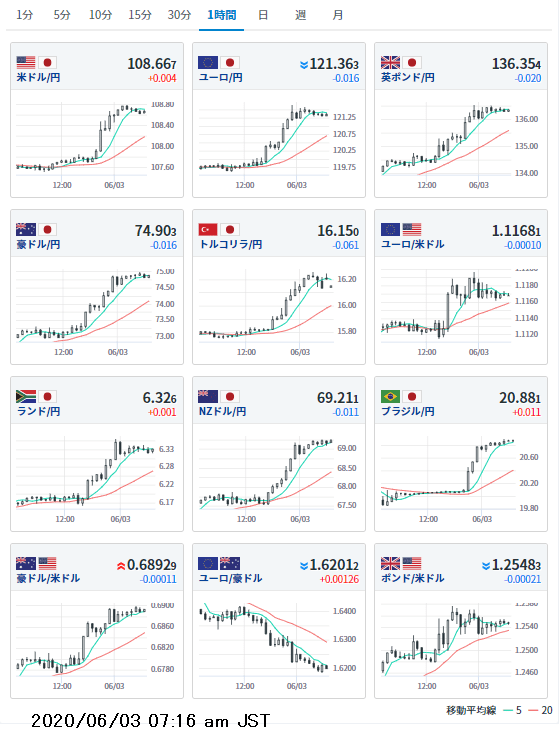

東京03日07:16現在 円は、108.66、ユーロは、121.36/1.1168、豪ドルは、74.90/0.6892、英ポンドは、136.34/1.2548近辺 どうも画像Upのみが不調のようです。

印刷用エクセルでご確認ください。市況 ニュース記事で、フォルダへのリンクが可能としております。 . . . 本文を読む

東京03日07:16現在、日経平均先物(CME)22,605、NYダウ先物(CME)は、25,682。 画像UPが不調なので 後刻再度行います 印刷用Excelには貼付します。

. . . 本文を読む

■ダウは続伸(25742)。「米経済活動再開による景気回復期待が優勢、資本財・素材中心に幅広い銘柄に買い。全米で続く人種差別への抗議デモへの相場の反応は見られず。ISM製造業景況感指数の上昇で、米景気は最悪期を過ぎたとの見方。ダウ5%高、キャタピラー2%高など景気敏感株の上げ。原油先物相場上昇で、石油株も上昇。白人警官による黒人暴行死事件に抗議するデモは2日も続いた。大統領は秩序回復に向け、連邦軍の投入も辞さない姿勢を1日に示した。ただ、主要企業の業績に大きな影響が出るとはみられておらず、相場の反応はなかった」。

■原油は反発(36.81)。「主要産油国が協調減産の延長検討との報道で、需給が改善との見方。時間外取引では一時36.94ドル。「OPECプラス」は、5月から実施の日量970万バレルの協調減産を7月以降も1~2カ月延長との観測報道。当初合意は7月から減産幅を縮小する方針。5月ロシアの原油生産減少との報道も買い材料。来週予定のOPECプラスの会合を4日に前倒しとの観測もあり、減産継続に慎重とみられたロシアを含めて主要産油国が減産継続に前向きとの感触。米経済活動の段階的再開で、原油需要が回復するとの期待も買い材料」、●金は続落(1734.0)

■米国債は「米経済活動再開に伴う景気回復観測や米株高で、米国債は売りが優勢。株高リスクONで、債券市場からは資金流出。足元で長短金利差の拡大を見込んだ取引が増加、長期債が売られたとの見方も。FRBが国債利回りを特定の水準に制限する「イールドカーブ・コントロール(YCC)」を導入との観測。まずは中短期債の利回りに上限を設けるとの見方から、5年債など中短期債を買って10~30年債を売る動き。FRBが1日あたりの国債買い入れ額を減らしている一方、国債発行増が長期金利の上昇を招くとの観測も売り材料。社債発行が旺盛なことも需給緩和観測につながった。ただ、相場の下値は堅かった。全米で人種差別問題への抗議行動が過激化。NY市は夜間の外出禁止の開始時間を夜8時に早め、7日まで延長。新型コロナの収束や経済再開の妨げになる。2年物国債相場利回りは前日と同じ0.16%」。

■日経平均先物夜間引けは、22600.

■(為替)リスクOnで円売り、復興案期待・景気底入れ観測にユーロは買われ円は対ユーロでも円安。

14:25更新 . . . 本文を読む

写真:省庁間の縦割りを脱して橋渡しをするのが「経済班」の役割だ

安全保障の裾野が経済に広がり、政府が経済安保政策に本腰を入れはじめた。4月に国家安全保障局(NSS)に発足した経済班が司令塔となる。各国がしのぎを削る人工知能(AI)など最先端技術の流出防止に加え、新型コロナウイルスは医療を含めた新たな課題を浮き彫りにした。首相官邸のすぐ裏に建つ9階建ての国有ビル「内閣府庁舎別館」の一角に最近、慌ただしく動く部署がある。NSS経済班だ。菅義偉官房長官は4月6日の発足式で「省庁間の縦割りを排し、任務に臨んでほしい」と訓示した (以下 小見出しと 文末)

■医療対策を強化

■官民の連携不足

国の安全保障は防衛省や外務省が担う。そんな常識はもはや通用しない。民間企業が担う重要インフラが狙われれば通信網がまひしたり、電力供給が滞ったりしかねない。省庁と官民を橋渡しする総合調整なしに有効な政策は打ち出せない。経済安保も対外的には日米関係が軸になる。昨年12月末に経済班の設置準備室長だった藤井氏は早々と訪米しNEC高官らと膝を突き合わせた。米側は「日本と情報を共有したい。一緒にやろう」と提案し、AIやバイオなど最先端技術の管理や輸出規制をめぐる協力を申し合わせたという。米国は中国と技術覇権を争い、華為技術(ファーウェイ)など中国企業への規制を強める。日本の立場は米国とやや異なる。同盟国である米国との協力は欠かせないが、中国との関係がこじれれば日中間の貿易や投資に影響が及ぶ。「経済班はどんな位置づけか」「中国が念頭にあるのか」。中国に駐在する日本政府関係者には中国側から問い合わせが相次ぐ。これがNSSに経済班を作ったもう一つの意味でもある。(*日経 記事より、写真も) . . . 本文を読む