過去20年、中国は南シナ海で「戦わずして勝つ」という、孫子の兵法の戦略をとっていた。しかし、米国が世界の指導的地位を放棄した混乱のなかで大胆になり、攻撃的な姿勢を強めようとしている。4月初めには中国海警局の船艇がベトナムの漁船に体当たりして沈没させた。米海軍に対する圧力も強め、南シナ海やグアム島沖の海域で、艦船や哨戒機に対し異常に接近したり、軍事用レーザーを照射したり、といった行為を繰り返している。一方で、中国は新型コロナの封じ込めに比較的成功し、経済活動を急速に再開している。こうした状況を考えると、南シナ海の周辺国に対し経済力やソフトパワーによるインセンティブを提供することもあるだろう。

中国はその海岸線から、同国が南シナ海に独自に設定した「九段線」と呼ぶ境界線まで主権が及ぶと主張している。この海域には石油や天然ガスが豊富に埋蔵されている。このことは国際的にも大きな意味を持つ。この海域での主権を巡っては、ベトナムやフィリピンなどの沿岸国が中国の主張に反発し、国際仲裁裁判所も中国の主権を認めなかった。にもかかわらず、中国は一貫して領有権を主張し続けている。米国は、中国の主権の主張と、領有権を争う海域での人工島造成に異議を唱えるため、「航行の自由」作戦を展開してきた。しかし、中国は積極的に外洋艦隊を拡大し、「空母キラー」の異名を持つ弾道ミサイルも配備しているという。また海洋開発技術も強化してきた。これらの行動を通して中国は、米国に対抗できるという自信を持った。

こうした戦略をより攻撃的にしているのは中国の内政を巡る課題だ。習近平(シー・ジンピン)国家主席は、権力基盤を一段と強固なものにしようとしている。そのためには拡大を続ける中間層を満足させておく必要があるが、経済が減速しているなかでは別のスローガンが必要になる。このため、南シナ海を巡ってナショナリズム的な論調を強める可能性がある。

(中略)

孫子は忍耐強い勝利を主張したが、「好機」での積極果敢な行動も重要だと言っている。中国は、南シナ海でまさにそれを実践しているようにみえる。(*日経記事より)写真:James Stavridis 元米海軍大将。2009~13年北大西洋条約機構(NATO)欧州連合軍最高司令官。米タフツ大フレッチャー法律外交大学院長を経て、カーライル・グループ所属。 . . . 本文を読む

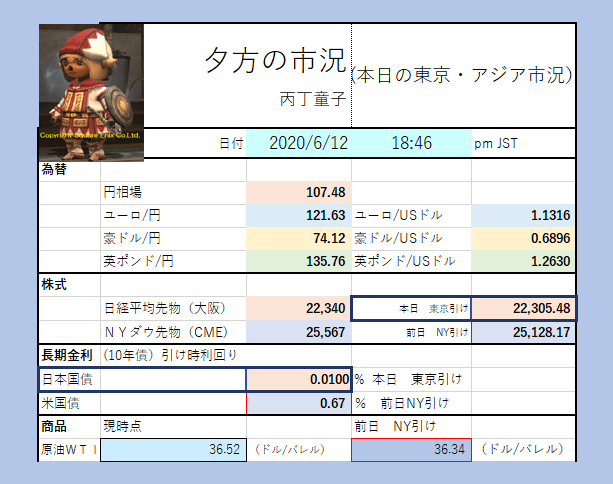

■株続落(22305)。「新型コロナの感染拡大「第2波」懸念で前日のダウが1800ドル超下落と過去4番目の下げ幅を記録。運用リスクを取りにくくなった投資家の売りが優勢。前場は1日以来となる2万2000円割れの場面も。5月下旬以降、ほぼ一本調子の上昇で高値警戒感が強かった。一方、個人投資家は押し目買いに動き、下値を支えた。個人に人気の高い、相場が下がると利益が出る弱気型上場投資信託(ETF)のポジション決済に伴う先物買いも膨らみ、後場は下げ幅を縮めた。日経平均の日中値幅は563円37銭と、約2カ月ぶりの大きさ。東証1部の売買代金は概算で3兆3246億円だった。株価指数先物・オプション6月物の特別清算指数(SQ)算出に伴う売買の影響で膨らんだ。売買高は19億416万株だった。日経平均先物・オプション6月物のSQは2万2071円46銭だった。東証1部の値下がり銘柄数は1899。値上がりは241、変わらずは29銘柄」。

■債券軟調(利回り上昇0.010%)。「11日の米株式相場が急落し、相対的に安全資産とされる債券には買いが先行した。だが、日経平均株価が下げ渋ったほか、円相場が1ドル=107円台前半まで下落したのを受け、次第に売りが優勢となった。長期金利はマイナス0.005%と、5月29日以来2週ぶりにマイナスとなる場面があった。米国での新型コロナウイルスの感染「第2波」への警戒感が高まり、11日は米ダウ工業株30種平均が急落。12日は日経平均が一時600円あまり下落したのもあって超長期債を中心に買いが入った。しかし、午後には金利低下が一服した。新型コロナへの警戒感は残るが、長期債を利回りがマイナスの水準で積極的に買う投資家は少ない。日本時間12日午後の取引で米長期金利の低下が一服したのもあって持ち高調整の売りに押された。超長期債にも買いが一巡した後、売りが優勢となっている。新発20年物国債の利回りは前日比0.010%高い0.370%、新発40年債利回りは同0.005%高い0.540%で推移している」。

(為替)Mrsワタナベや輸入企業のドル買いに円反落。対ユーロでも若干円安に . . . 本文を読む

ソニーは12日、年末商戦向けに発売する家庭用ゲーム機「プレイステーション(PS)5」の発表会を開いた。処理能力の高さという専用機の強みを生かし28種類のPS5向けのゲームソフトを投入する。高速通信規格「5G」が普及すればGAFAが力を入れるクラウドゲームが伸びる可能性があり、その前に利用者やソフトを囲い込む。

■ゲーム機の販売戦略を転換

PS5は従来に比べてデータの読み込み速度が100倍で、ゲーム中の場面の切り替えなどにほとんど時間がかからず、ゲームに没入しやすくなる。PS5でソニーはゲーム機の販売戦略を大きく変える。従来は新機種の投入とあわせて専用ソフトを出していき、旧機種のソフトは基本的に使えなかった。PS5ではPS4の大半のソフトを楽しめるようにする。この変化の背景には、ソニーがサブスクリプション(定額課金)をゲームで確立したことがある。ソニーは月額850円のオンラインサービスの利用者が4150万人。ソフトの互換性で橋渡しをすることで、既存の利用者をPS5に引き継ぐ。

■クラウドゲームの地殻変動迫る

高速で大容量の5Gが普及すれば、スマートフォンやノートパソコンでも高品質のゲームを楽しみやすくなる。ソニーは自前のデータセンターを持たない弱みを補うため、同じく年末商戦に新機種を発売予定で専用機では競合するマイクロソフトとクラウドゲームで提携することも決めた。「クラウドゲームは技術的なハードルが高い」ためだ。クラウドゲームはクラウド上でゲームを処理する仕組みを指す。サーバーとの大量のデータのやり取りが発生するため、利用者のゲーム操作が反映されるのに遅れが生じやすい。アクションやシューティングなど、ソニーが得意とする即時性を求めるゲームには向いていない。

■5Gが専用機の特徴をかすませる可能性も

クラウドゲームの台頭で優位性が増すのが米グーグルなどGAFAMだ。クラウドゲームなら専用機を作る必要がないうえ、世界に巨額の投資をしてきたデータセンターの処理能力を生かせる。ソニーの時価総額は10兆円に満たず、グーグル親会社の米アルファベットの100兆円やマイクロソフトの150兆円などクラウド大手に比べると見劣りする。足元のゲーム開発能力が高くても、IT(情報技術)の巨人たちが資本力を生かしてゲームに力を入れれば脅威となる。(*日経 記事より) . . . 本文を読む

写真は、東京アラート解除で再び7色に レインボーブリッジ(11日 23:16)(日経 電子版 より)

映像(動画)は、自分が見たビデオニュースで、日付順になっています。最後の3つはHPのTopページです(CNNとBBCは英語)NHKは時事英語の学習教材となっています。 . . . 本文を読む

■ダウは史上4番目の下げ(25128)。「米国の新型コロナ「第2波」が現実味、早期正常化への期待が後退。景気敏感株を中心に幅広く売り。テキサス州など中心に6月に新型コロナの感染が再拡大。11日夕時点で米国の感染者数の合計は201万人超。FRBはFOMCで雇用の回復ペースが鈍くなる可能性を指摘したのも相場の重荷。空運株が軒並み急落。ボーイングも、16%安。金融株も軒並み大幅安。原油先物相場が下落し、石油株にも売り。キャタピラーや化学のダウの下げも目立った。ダウ平均構成の30銘柄すべてが下落。VIXは40台まで上昇。ナスダックは5営業日ぶりに大幅反落、9492.73。フェイスブックやマイクロソフト、アップルが5%前後下げ。半導体関連株やバイオ製薬など幅広い銘柄が下げた」。

■原油は反落(36.34)。「米景気早期正常化期待の後退に、原油需要の力強い回復が見込みにくくなったとして売りが優勢。米株式相場の急落などで投資家のリスク回避姿勢が広がり、原油先物にも利益確定や持ち高調整の売りが出た」、●金は反発(1739.8)。

■米国債は続伸(利回り低下0.67%)。「新型コロナウイルスの感染「第二波」とFOMCの示した長期不況見通しが債券買いを促した。株急落で、リスク回避目的の債券買いも入った。2年物は0.20%」。

■日経平均先物夜間引けは、21660。

■(為替)リスクオフ、円高 対ユーロでも。振り返ると、それでも動きは(他に比し)小さい。 豪ドル/円の動きが大きい

13:40更新 . . . 本文を読む

米連邦準備理事会(FRB)は10日の米連邦公開市場委員会(FOMC)で、少なくとも2022年末までゼロ金利政策を維持する方針を表明した。雇用回復に時間がかかり、米経済の再生も23年以降にずれ込むと警戒する。米国債の大増発で長期金利に上昇懸念も浮上しており、新たな金利目標など3つの追加策を検討する(中略)

●「政策金利が下限に達した現在、金融政策をどう運営するか。今回の会合でも(ゼロ金利を長期間続けると約束する)フォワードガイダンスと資産購入という手段を議論した」。パウエル議長は冒頭発言で、追加策に言及してみせた。

「フォワードガイダンス」は08年の金融危機後に採用したことがあり、11年には声明文にゼロ金利を2年続けると明示した。今回も22年末までのゼロ金利維持を表明したが、あくまで「政策見通し」で公式な約束ではない。FOMC内には「完全雇用と物価目標を1年間続けて達成できればゼロ金利を解除する」と明記する案がある。

量的緩和の拡大も検討する。10日のFOMCではこれまで「必要量」としていた米国債の購入規模を月800億ドル(約8兆5千億円)、住宅ローン担保証券(MBS)は同400億ドルと新たな目安を示した。足元の米国債の購入量は1日40億ドルで、ペースそのものは変わらない。目標を明示したのは、先行きの緩和拡大に備え「発射台」の数値をつくるためだ。

●「先行きの新たな景気動向をにらみ、イールドカーブ・コントロール(YCC)は次回以降も議論する」。パウエル議長は微妙な言い回しで、日銀のように長期金利に誘導目標をつくるYCCの採用も示唆した。FRBが警戒する「新たな動き」とは、米国債の大増発による利回り上昇だ。

パウエル氏は「利回り曲線に沿って、金利目標を定める」ことを検討していると表明した。日銀は10年債利回りをゼロ近辺にする誘導目標を持つが、FRBは1年物の短期国債(TB)や5年物国債など、中短期の利回りにいくつか上限目標を置く案を検討する。念頭に置くのはFRBが自ら1940年前後に取り組んだ「国債管理政策」だ。第2次世界大戦の戦費調達に協力するため、FRBは長期金利の上限を2.5%と定め、3カ月物と1年物にも誘導目標を設定。大量の国債を買い入れて中長期金利を抑え込んだ。(* 日経 記事より) . . . 本文を読む