前の投稿で気体の圧力実験(粒子モデル)を紹介しましたが、次に「こんな疑問がわいてくるんじゃないかな~?」と考えがめぐって、次のような実験を考えてみました。

それは何かというと「これまではセンサーを横にして測っていましたが、上下の壁ではどうなのか?」という疑問です。底と横の壁に同じ長さのセンサーを付けて、それらにぶつかる粒子の力の和を測定して確かめる実験です。

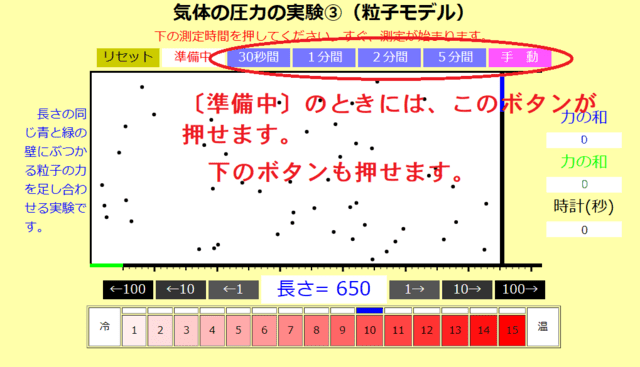

センサーは、横向きを”青センサー” 上向きを”緑センサー”とします。どちらの長さも同じです。圧力は単位面積当たりの力ですから、この2次元の実験装置では”長さが同じ”ということが”圧力”の大小を比較する基本的な条件になります。

〔リセット〕のボタンは、いつでも押せます。初期状態(長さ350温度1)に戻ります。

粒子は常に動き回っています。プログラムが終わるまで動き続けます。

上の図が初期状態ですが、下の長さのボタンと温度のボタンを押して、実験したい長さと温度にします。

実験するときには、まず〔実験〕のボタンを押します。すると〔実験〕は〔準備中〕に変わって白くなります。その右側のボタンが押せるようになります。勿論、下の長さと温度のボタンも押せる状態です。

では、一番右の〔手動〕ボタンを押してみましょう。

〔手動〕は〔ストップ〕に変わって計測が始まります。ボタンの色も白に変わります。粒子がセンサーで跳ね返ると”力の和”に表示されて数字が増えていきます。

実験中は下の長さと温度のボタンは押せません。

時計表示を見ながら〔ストップ〕を押すと測定が終わります。また〔準備中〕に戻ります。

私も実験を何度もやってみましたが、温度が低かったり長さは長いと青と緑のセンサーの大小はかなりばらつきがありますが、温度を高くしたり、長さを短くしていくと同じ数字に近づいていきます。上向きと横向きの面の圧力は”同じ”ということが結論できるでしょう。

実際のものがここにありますので、次の図をクリックすると開きます

時計表示を見ながら〔ストップ〕を押すと測定が終わります。また〔準備中〕に戻ります。

私も実験を何度もやってみましたが、温度が低かったり長さは長いと青と緑のセンサーの大小はかなりばらつきがありますが、温度を高くしたり、長さを短くしていくと同じ数字に近づいていきます。上向きと横向きの面の圧力は”同じ”ということが結論できるでしょう。

実際のものがここにありますので、次の図をクリックすると開きます

どれでもボタンを押してみてください。決して壊れることはありません。わからなくなったら左上の〔リセット〕ボタンを押せば最初に戻ります。押すと画面や粒子の飛び方が変わってそれだけでも楽しいです。

気体の圧力実験③(粒子モデル)

気体の圧力実験③(粒子モデル)