皆様こんばんは。

昨日は第58期王冠戦挑戦手合も行われていました。

日本棋院中部総本部の成立以前からある、伝統ある棋戦ですね。

今年は伊田篤史王冠(23)に六浦雄太七段(18)が挑戦する形になりました。

囲碁界全体を見てもそうですが、中部総本部でも世代交代の波が押し寄せています。

王冠戦は人数が少ないこともあり、一部の人が勝ち続ける印象が強かったですが、昨年ついに伊田八段がタイトルを奪取して風穴をあけました。

そして、今回はさらに若い人が出てきました。

本戦トーナメント表を見ても、30代以上の勝ち星は0です。

決勝進出した2人のような存在も、これからどんどん出てくるのでしょうね。

本局は幽玄の間で中継されました。

ここでは序盤の印象的な場面をご紹介しましょう。

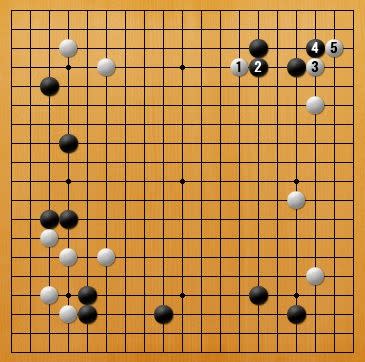

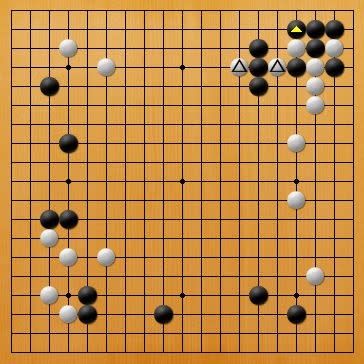

1図(実戦)

六浦七段の黒番です。

ここで伊田八段、白1の肩ツキから白3、5と、黒石をだぶらせにいきました。

AIの台頭以降、この手の打ち方は本当に増えましたね。

ただ、意図はともかく、具体的にこの打ち方を選ぶとなると引っかかる部分もあります。

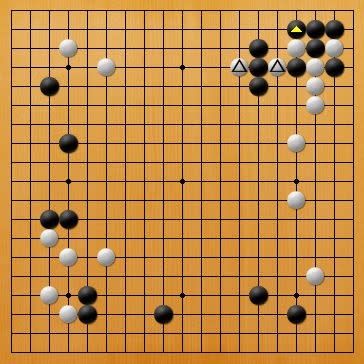

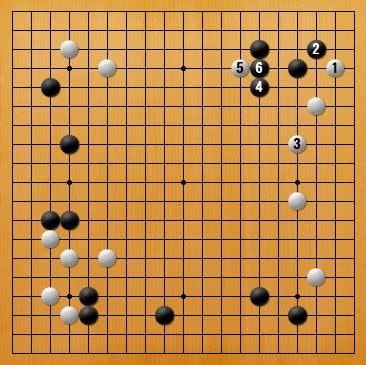

2図(実戦)

その後黒△までと進みました。

白△の間を黒に突き抜かれており、見事な裂かれ形です(笑)。

この形を見た瞬間、黒が良さそうに感じてしまいますね。

ただ、人間は結構錯覚の多い生き物なので、見た目だけで正しい判断ができるとは限りません。

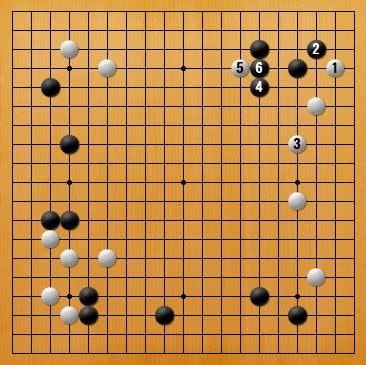

3図(参考図)

このような手順を考えてみましょう。

本図と実戦(2図)の出来上がり図、似ていると感じませんか?

1図の進行の代わりに、白1、3と右辺への打ち込みを防ぐのは自然な手順です。

しかし、ここで黒4は何の狙いも無いのでかなりの緩着です。

また、白5と黒6の交換は悪手ではなく、むしろ少し白得でしょう。

この図は明らかに白有利です。

先手で右辺を守れたことが重要であり、実は実戦もその点ではほぼ同じなのです。

黒の強さが違うので本図の評価とイコールとは言えませんが、実戦も白は決して悪くないと言えます。

形の良し悪しは重要ですが、配置の効率もまた重要です。

そして、伊田八段は棋士の中でも部分的な形へのこだわりが低く、相当思い切った打ち方をするタイプだと思います。

この進行は私でも理解できるものですが、びっくりするような打ち方をすることもしばしばあります。

時には「それ、本当に棋士が打った手?」と思うことも・・・(笑)。

しかし、それが大抵は良い手なのですね。

きっと伊田八段にしか見えない世界があるのでしょう。

昨日は第58期王冠戦挑戦手合も行われていました。

日本棋院中部総本部の成立以前からある、伝統ある棋戦ですね。

今年は伊田篤史王冠(23)に六浦雄太七段(18)が挑戦する形になりました。

囲碁界全体を見てもそうですが、中部総本部でも世代交代の波が押し寄せています。

王冠戦は人数が少ないこともあり、一部の人が勝ち続ける印象が強かったですが、昨年ついに伊田八段がタイトルを奪取して風穴をあけました。

そして、今回はさらに若い人が出てきました。

本戦トーナメント表を見ても、30代以上の勝ち星は0です。

決勝進出した2人のような存在も、これからどんどん出てくるのでしょうね。

本局は幽玄の間で中継されました。

ここでは序盤の印象的な場面をご紹介しましょう。

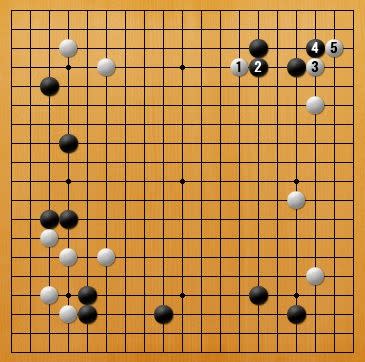

1図(実戦)

六浦七段の黒番です。

ここで伊田八段、白1の肩ツキから白3、5と、黒石をだぶらせにいきました。

AIの台頭以降、この手の打ち方は本当に増えましたね。

ただ、意図はともかく、具体的にこの打ち方を選ぶとなると引っかかる部分もあります。

2図(実戦)

その後黒△までと進みました。

白△の間を黒に突き抜かれており、見事な裂かれ形です(笑)。

この形を見た瞬間、黒が良さそうに感じてしまいますね。

ただ、人間は結構錯覚の多い生き物なので、見た目だけで正しい判断ができるとは限りません。

3図(参考図)

このような手順を考えてみましょう。

本図と実戦(2図)の出来上がり図、似ていると感じませんか?

1図の進行の代わりに、白1、3と右辺への打ち込みを防ぐのは自然な手順です。

しかし、ここで黒4は何の狙いも無いのでかなりの緩着です。

また、白5と黒6の交換は悪手ではなく、むしろ少し白得でしょう。

この図は明らかに白有利です。

先手で右辺を守れたことが重要であり、実は実戦もその点ではほぼ同じなのです。

黒の強さが違うので本図の評価とイコールとは言えませんが、実戦も白は決して悪くないと言えます。

形の良し悪しは重要ですが、配置の効率もまた重要です。

そして、伊田八段は棋士の中でも部分的な形へのこだわりが低く、相当思い切った打ち方をするタイプだと思います。

この進行は私でも理解できるものですが、びっくりするような打ち方をすることもしばしばあります。

時には「それ、本当に棋士が打った手?」と思うことも・・・(笑)。

しかし、それが大抵は良い手なのですね。

きっと伊田八段にしか見えない世界があるのでしょう。