あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。

さて、今年は昨年同様、棋譜並べの題材を紹介したいと思います。

1896年10月16日、田村保寿(黒)と本因坊秀栄名人の対局です。

田村は秀栄の弟子であり、後の本因坊秀哉名人です。

私は入段を決める直前、2人の棋士に注目して毎日のように棋譜を並べていました。

そのうちの1人が本因坊秀甫であり、もう1人が秀栄です。

秀栄の若い頃は、地力がありながらも布石や大局観の差で秀甫に敵いませんでした。

しかし、後年に完成した秀栄の碁は無理なく足早で、白番のハンデをものともしませんでした。

まさに名人芸と言えるでしょう。

それでは、対局の進行を追っていきましょう。

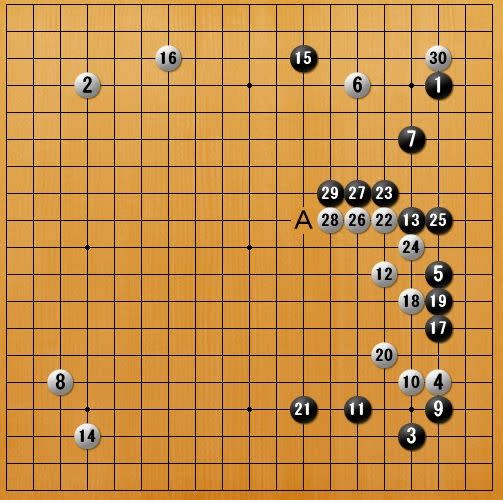

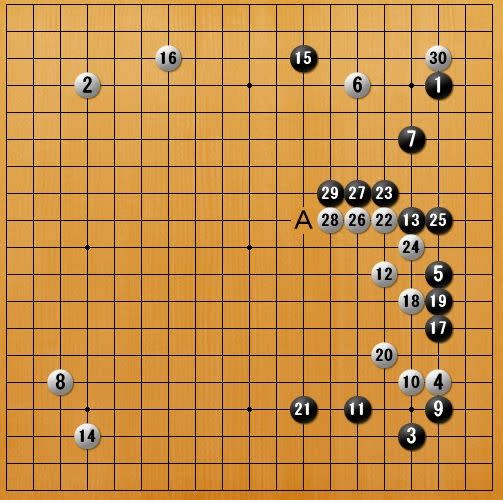

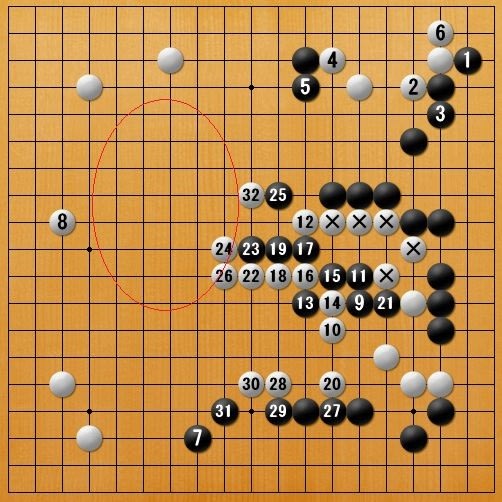

1図(黒1~白30)

この布石は既に現代碁の雰囲気がありますね。

現在まで残されている棋譜を内容によって古碁と現代碁に分けるなら、秀栄の碁はちょうど境目かなと思います。

秀甫の碁はやや古碁寄りと感じますし、秀哉の碁は明らかに現代碁寄りでしょう。

さて、碁は黒29に対して白30と転じたところが注目ポイントですね。

白Aと伸びるのは自然な形のようですが、右辺黒も下辺黒も非常に強いので、丁寧に守っても活躍の場が少ないのです。

守りだけの手を避けるということで、「やさしく語る 碁の大局観」にも出てくる考え方です。

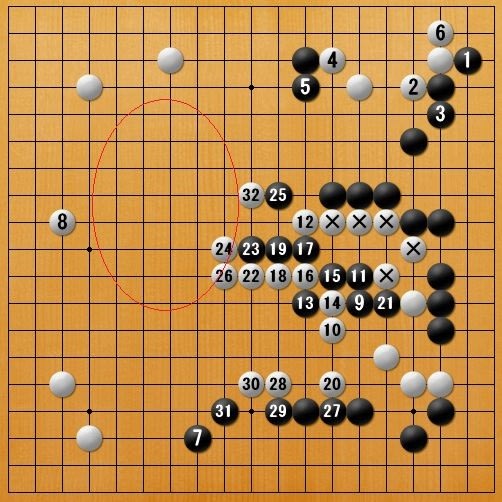

2図(黒31~白62)

そして、この碁はなんと言っても黒9への対応が素晴らしいですね。

お荷物の白×を捨て、白32まで外回りの外勢を築きました。

白は身軽になった上に左辺の勢力圏が大きくなり、捌き成功です。

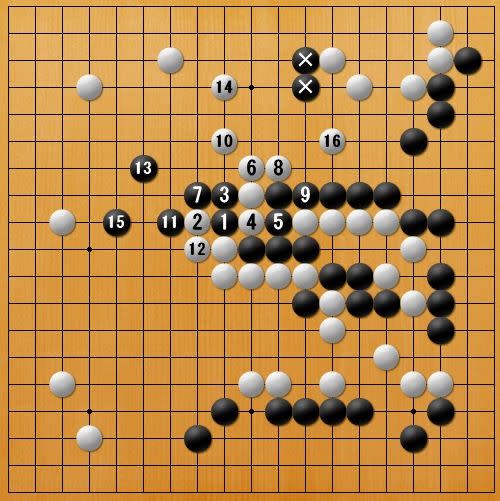

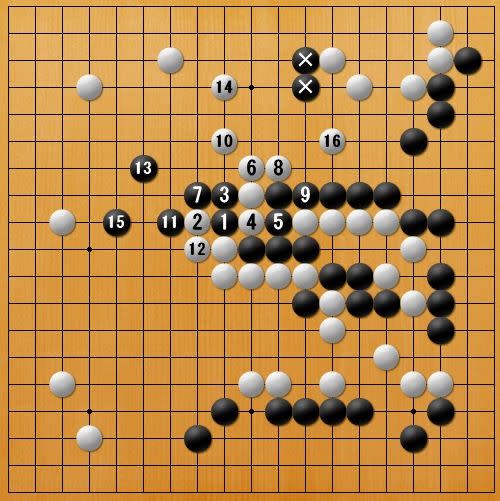

3図(黒63~白78)

黒1から左辺白模様に入っていきましたが、白16までとさらさら対応、流れで黒×を飲み込んでしまいました。

こうなっては、早くもコミのハンデが消し飛んでいます。

このような流れるような打ち回しが、秀栄の碁の最大の魅力ではないかと思います。

ちなみに、碁はここから秀哉が互角以上に頑張り、結果は持碁となりました。

それだけの力がありながら、先で良い勝負だったのです。

情報の少ない時代において、芸を磨くには時間がかかりました。

本年もよろしくお願いいたします。

さて、今年は昨年同様、棋譜並べの題材を紹介したいと思います。

1896年10月16日、田村保寿(黒)と本因坊秀栄名人の対局です。

田村は秀栄の弟子であり、後の本因坊秀哉名人です。

私は入段を決める直前、2人の棋士に注目して毎日のように棋譜を並べていました。

そのうちの1人が本因坊秀甫であり、もう1人が秀栄です。

秀栄の若い頃は、地力がありながらも布石や大局観の差で秀甫に敵いませんでした。

しかし、後年に完成した秀栄の碁は無理なく足早で、白番のハンデをものともしませんでした。

まさに名人芸と言えるでしょう。

それでは、対局の進行を追っていきましょう。

1図(黒1~白30)

この布石は既に現代碁の雰囲気がありますね。

現在まで残されている棋譜を内容によって古碁と現代碁に分けるなら、秀栄の碁はちょうど境目かなと思います。

秀甫の碁はやや古碁寄りと感じますし、秀哉の碁は明らかに現代碁寄りでしょう。

さて、碁は黒29に対して白30と転じたところが注目ポイントですね。

白Aと伸びるのは自然な形のようですが、右辺黒も下辺黒も非常に強いので、丁寧に守っても活躍の場が少ないのです。

守りだけの手を避けるということで、「やさしく語る 碁の大局観」にも出てくる考え方です。

2図(黒31~白62)

そして、この碁はなんと言っても黒9への対応が素晴らしいですね。

お荷物の白×を捨て、白32まで外回りの外勢を築きました。

白は身軽になった上に左辺の勢力圏が大きくなり、捌き成功です。

3図(黒63~白78)

黒1から左辺白模様に入っていきましたが、白16までとさらさら対応、流れで黒×を飲み込んでしまいました。

こうなっては、早くもコミのハンデが消し飛んでいます。

このような流れるような打ち回しが、秀栄の碁の最大の魅力ではないかと思います。

ちなみに、碁はここから秀哉が互角以上に頑張り、結果は持碁となりました。

それだけの力がありながら、先で良い勝負だったのです。

情報の少ない時代において、芸を磨くには時間がかかりました。