皆様こんばんは。

本日はMasterの対局をご紹介します。

今回登場するのは中国の柯潔九段です。

世界最強とも言われる棋士が、最強のAIに立ち向かいました。

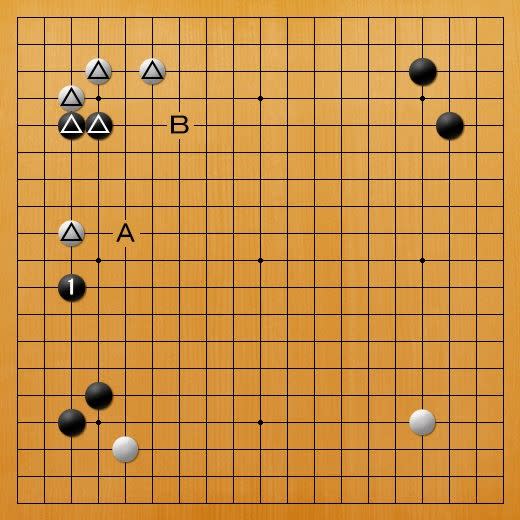

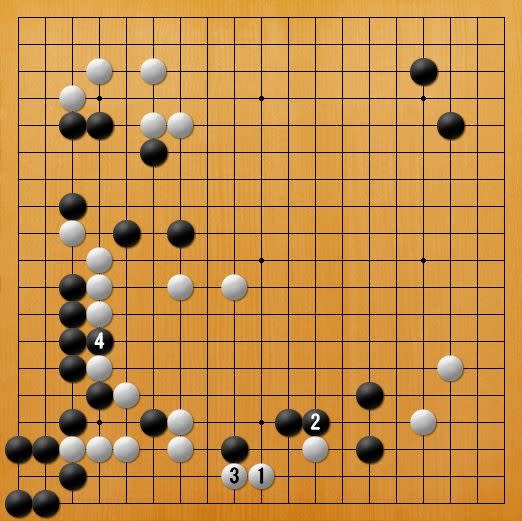

1図(実戦)

どちらが黒か、言うまでもありませんね(笑)。

全60局の中で、黒3、5の2間締まりはこの碁が初出です。

この2間締まりですが、実は元々愛用する棋士も何人かいたのです。

ただし、隅を荒らされやすいので、多くの棋士はこの構えでは勝ちにくいと判断していました。

ところが、Masterがこの構えを採用した事で棋士の対局にも変化が表れました。

国内では記録係が付く対局が週に20局ほどありますが、最近では毎週誰かが2間締まりを打っています。

上手く行くかどうかはともかく、まずは試してみようという所でしょうね。

ちなみに私の勘では、人間には使いこなすことは難しいような気がしています。

左下黒7の肩ツキは、もはやお馴染みですね。

2間締まりと合わせて、碁盤を大きく使う作戦と考えられます。

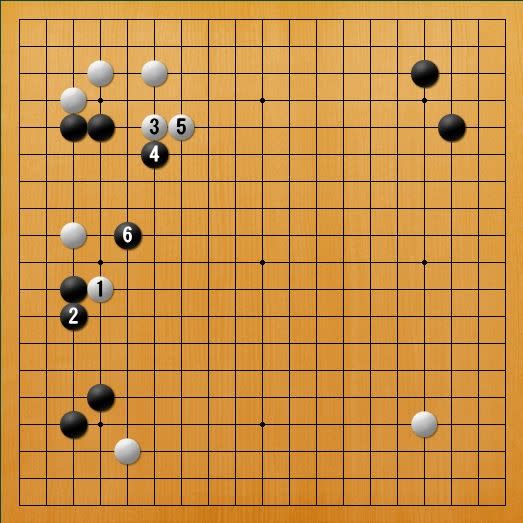

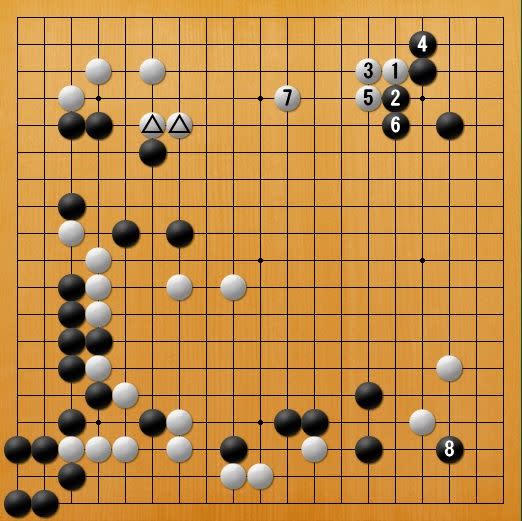

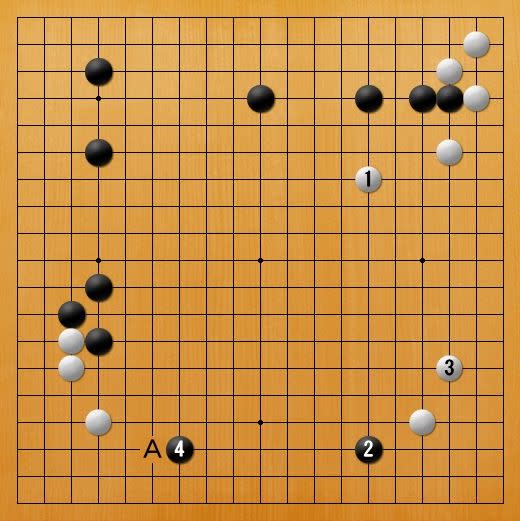

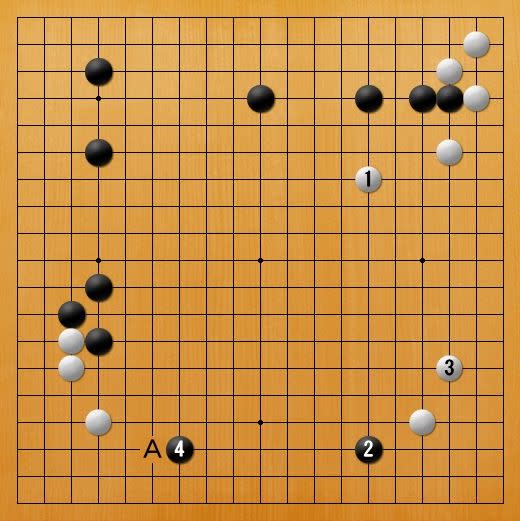

2図(実戦)

黒4と大ゲイマにカカった手がまた独特です。

左下を打つなら、黒Aのカカリを考える棋士が殆どでしょう。

3図(変化図1)

黒1には、白6までの進行を嫌ったのではないでしょうか。

将来白Aの打ち込みから、黒4子を攻められる可能性があります。

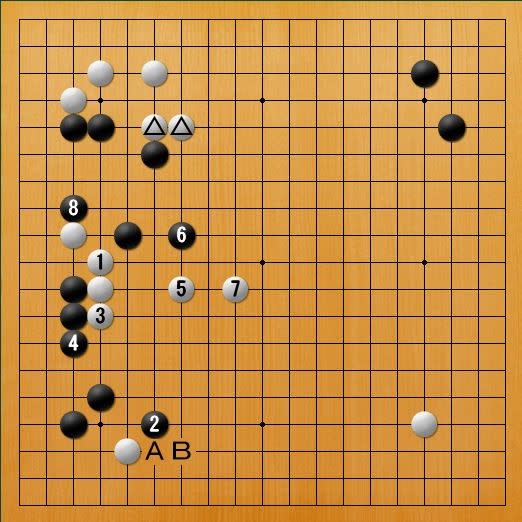

4図(変化図2)

そこで黒1と遠慮しておき、白2なら黒3あたりに開く予定でしょう。

後に黒A、白B、黒Cと白を閉じ込める手が残っており、黒△は強い石です。

黒1は周囲の石との関係性を重視した手と考えられます。

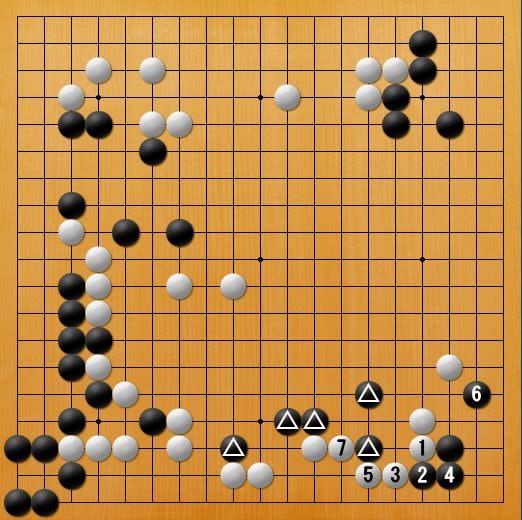

5図(実戦)

白1、3と生き、左下の戦いは一段落です。

ここで、前図と比較すると白△の3手を打たせている事に注目してください。

これは当然白にとって大きなプラスです。

しかし、左下の黒ががっちり生きており、左辺の黒も△が加わって手厚くなっています。

こちらのプラスの方がより大きいという事でしょう。

時には足早に、時には手厚くといったように、その場その場で判断しています。

Masterに棋風は無く、手の良し悪しを判断するのみです。

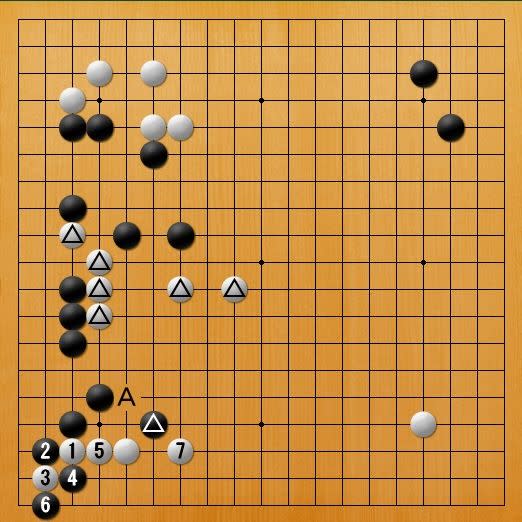

6図(実戦)

黒1、3とは、随分深々と踏み込むものです。

凌ぐというより、白△の連絡の薄みを衝こうとしています。

戦いになれば、左下黒の厚みが働くとみているのですね。

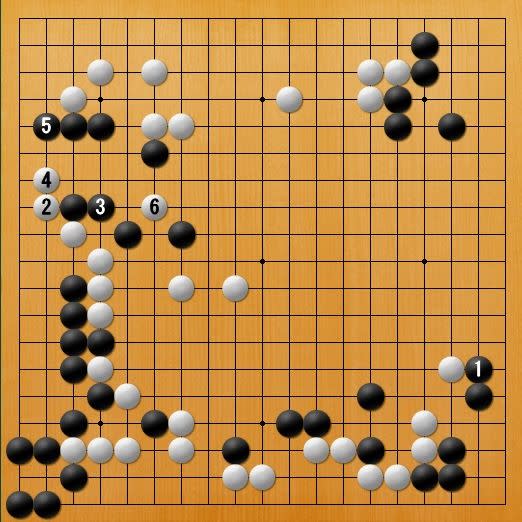

7図(実戦)

結局、強引に白△を取り込んでしまいました。

白はその代償に右辺を白地にして、さらに白1と、黒△に攻めかかりますが・・・。

8図(実戦)

ここで黒1、3、5の動きが、何とも軽快ですね。

黒A~Cなど、様々な手を見ています。

右上の黒を助けるかどうかは、白の打ち方に応じて柔軟に判断するつもりです。

この後大きな振り替わりはありましたが、黒の優位は動きませんでした。

本日はMasterの対局をご紹介します。

今回登場するのは中国の柯潔九段です。

世界最強とも言われる棋士が、最強のAIに立ち向かいました。

1図(実戦)

どちらが黒か、言うまでもありませんね(笑)。

全60局の中で、黒3、5の2間締まりはこの碁が初出です。

この2間締まりですが、実は元々愛用する棋士も何人かいたのです。

ただし、隅を荒らされやすいので、多くの棋士はこの構えでは勝ちにくいと判断していました。

ところが、Masterがこの構えを採用した事で棋士の対局にも変化が表れました。

国内では記録係が付く対局が週に20局ほどありますが、最近では毎週誰かが2間締まりを打っています。

上手く行くかどうかはともかく、まずは試してみようという所でしょうね。

ちなみに私の勘では、人間には使いこなすことは難しいような気がしています。

左下黒7の肩ツキは、もはやお馴染みですね。

2間締まりと合わせて、碁盤を大きく使う作戦と考えられます。

2図(実戦)

黒4と大ゲイマにカカった手がまた独特です。

左下を打つなら、黒Aのカカリを考える棋士が殆どでしょう。

3図(変化図1)

黒1には、白6までの進行を嫌ったのではないでしょうか。

将来白Aの打ち込みから、黒4子を攻められる可能性があります。

4図(変化図2)

そこで黒1と遠慮しておき、白2なら黒3あたりに開く予定でしょう。

後に黒A、白B、黒Cと白を閉じ込める手が残っており、黒△は強い石です。

黒1は周囲の石との関係性を重視した手と考えられます。

5図(実戦)

白1、3と生き、左下の戦いは一段落です。

ここで、前図と比較すると白△の3手を打たせている事に注目してください。

これは当然白にとって大きなプラスです。

しかし、左下の黒ががっちり生きており、左辺の黒も△が加わって手厚くなっています。

こちらのプラスの方がより大きいという事でしょう。

時には足早に、時には手厚くといったように、その場その場で判断しています。

Masterに棋風は無く、手の良し悪しを判断するのみです。

6図(実戦)

黒1、3とは、随分深々と踏み込むものです。

凌ぐというより、白△の連絡の薄みを衝こうとしています。

戦いになれば、左下黒の厚みが働くとみているのですね。

7図(実戦)

結局、強引に白△を取り込んでしまいました。

白はその代償に右辺を白地にして、さらに白1と、黒△に攻めかかりますが・・・。

8図(実戦)

ここで黒1、3、5の動きが、何とも軽快ですね。

黒A~Cなど、様々な手を見ています。

右上の黒を助けるかどうかは、白の打ち方に応じて柔軟に判断するつもりです。

この後大きな振り替わりはありましたが、黒の優位は動きませんでした。