1日1万歩で消費されるカロリー量を増やす4つの方法

Women‘s Health より

1万歩を歩くのにかかる時間や1万歩で歩ける距離と同じように、1万歩で消費されるカロリー量も、いくつかの要素で変わる。

1万歩を歩くのにかかる時間や1万歩で歩ける距離と同じように、1万歩で消費されるカロリー量も、いくつかの要素で変わる。

ウォーキングプログラム「WalkActive」コーチのジョアンナ・ホール氏によると、目安となる数値はあるもののX歩=Yカロリーという方程式はなく、カロリーの消費量には主に4つの要素が大きな影響を与えるそう。

果たして、平均的な体格の人が1万歩を歩くことで消費できるカロリー量は?その数字に影響を与える要素やウォーキングのダイエット効果と併せてチェック!

⚫︎1万歩で消費されるカロリー量は?

「運動で消費されるカロリー量は複数の要素によって変わるため、ウォーキングで消費されるカロリー量も人によって異なるでしょう。

⚫︎1万歩で消費されるカロリー量は?

「運動で消費されるカロリー量は複数の要素によって変わるため、ウォーキングで消費されるカロリー量も人によって異なるでしょう。

しかし、1万歩以上の場合、体重によってカロリーの消費量が大きく変わる可能性は低いと言われています。

一般的に、1万歩(7~8km)のウォーキングで消費されるカロリーは約400~500kcalです」

「でも、ウォーキングの速度と強度、体重、1万歩を歩くのにかかった時間を計算式に追加すれば、より正確なカロリーの消費量を算出できます」

歩くことのメリットはカロリーの消費だけにとどまらない。ウォーキングはダイエットだけでなく、気分の改善、心臓の健康維持、免疫系と筋力の強化にも役立つ可能性がある。

「でも、ウォーキングの速度と強度、体重、1万歩を歩くのにかかった時間を計算式に追加すれば、より正確なカロリーの消費量を算出できます」

歩くことのメリットはカロリーの消費だけにとどまらない。ウォーキングはダイエットだけでなく、気分の改善、心臓の健康維持、免疫系と筋力の強化にも役立つ可能性がある。

NHS(英国民保健サービス)はダイエットをする一部の人にカロリー計算を勧めているけれど、健康的な生活習慣を確立するには、摂取する食品の栄養価やメンタルヘルスの状態(カロリー計算がストレスや不安の原因になっていないか)なども考慮する必要があることを忘れずに。

▶︎1万歩で消費されるカロリーの計算方法

カロリー消費量=0.0175xMET(歩くペースが速い場合は4~5MET、遅い場合は2~3MET)x体重(kg)x90(分)

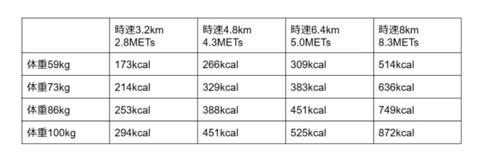

考慮するべき要素は他にもあるけれど、ホール氏いわく、1万歩で消費されるカロリー量を知りたいときは次の表も参考になる。

▶︎1万歩で消費されるカロリーの計算方法

カロリー消費量=0.0175xMET(歩くペースが速い場合は4~5MET、遅い場合は2~3MET)x体重(kg)x90(分)

考慮するべき要素は他にもあるけれど、ホール氏いわく、1万歩で消費されるカロリー量を知りたいときは次の表も参考になる。

Hearst Owned

⚫︎1万歩を一度に歩いた場合と数回に分けて歩いた場合で、カロリーの消費量は変わる?

「大事なのは1日の総カロリー消費量(TDEE)を増やすこと。そのためには、自分のライフスタイルやスケジュールに合った形で歩くのが一番です」

「1万歩を何回かに分けたほうが習慣にしやすいという人は多いでしょう。また長い距離を一気に歩いてヘトヘトになるよりは、何回かに分けたほうが1回あたりに使えるエネルギーが多くなる分、速いペースで歩きやすいかもしれません。ペースを上げれば、総カロリー消費量も増加します」

「1万歩を数回に分けて食後に歩くと、血糖値が安定しやすくなることも研究によって分かっています。血糖値が安定すると糖代謝が改善するので、体重も減りやすくなりますよ」

スポーツ・運動医学コンサルタントのレベッカ・ロビンソン医師は、食後のウォーキングがカロリー消費と減量に役立つ理由を次のように説明している。

「食後すぐに歩くと、血液中のブドウ糖の量(血糖値)と、間質液(体内の細胞を取り巻く液体の薄い層)中のブドウ糖の量の両方が減少します。

逆にすぐに歩かないと、インスリンの働きで、血液中の余分なブドウ糖が脂肪として蓄えられてしまいます」

「筋肉はブドウ糖をエネルギーとして使用するため、ウォーキング中に筋肉が収縮すると、ブドウ糖の取り込みが促進されて、結果的に血液中のブドウ糖の量が減ります。

「筋肉はブドウ糖をエネルギーとして使用するため、ウォーキング中に筋肉が収縮すると、ブドウ糖の取り込みが促進されて、結果的に血液中のブドウ糖の量が減ります。

消化活動でもブドウ糖がエネルギーとして使われますが、食後に歩けば総代謝コスト(生命活動に必要なエネルギー消費)が増加します」

⚫︎1万歩で消費されるカロリー量を増やす4つの方法

1万歩を歩くことで消費されるカロリー量は、次のステップを“順番通り”に踏むことで増やしていける。

1.歩き方を改善する

「体の背面にある大きな筋肉群(ハムストリングスや臀筋など)をうまく使って歩けるようになれば、カロリーの消費量が増加します」

2.可動域と歩幅を広げる

「股関節の可動域を広げれば、歩幅(着地した足のかかとから、同じ足が再び着地したときのかかとまでの距離)も自然と広がります。歩幅の平均は60cmですが、理想は75cm以上。歩幅を広げれば、1歩あたりの距離が伸びます」

3.1分あたりの歩数を増やす

「次に1分あたりの歩数を増やしましょう。歩数を増やすのは絶対最後にしてください。最初に増やそうとすると大抵歩き方が悪くなり、股関節を使いすぎて腰やヒザが痛くなってしまいます」

4.ウエイトベストを使う

「ウエイトベストを着用すれば、ウォーキング中のレジスタンス(筋肉にかかる抵抗)とカロリー消費量の両方を増やせます」

⚫︎1万歩で消費されるカロリー量に影響を与える要素

前述の計算式で目安の数字は出るけれど、ホール氏いわく、その計算式に含まれる要素に加えて次の要素も正確なカロリー消費量に影響を与えるそう。

1.体重

「体重が多ければ多いほど消費カロリーは増えると言われてきましたが、近年の調査結果を見る限り、体重が消費カロリーに与える影響は小さいようです。

⚫︎1万歩で消費されるカロリー量を増やす4つの方法

1万歩を歩くことで消費されるカロリー量は、次のステップを“順番通り”に踏むことで増やしていける。

1.歩き方を改善する

「体の背面にある大きな筋肉群(ハムストリングスや臀筋など)をうまく使って歩けるようになれば、カロリーの消費量が増加します」

2.可動域と歩幅を広げる

「股関節の可動域を広げれば、歩幅(着地した足のかかとから、同じ足が再び着地したときのかかとまでの距離)も自然と広がります。歩幅の平均は60cmですが、理想は75cm以上。歩幅を広げれば、1歩あたりの距離が伸びます」

3.1分あたりの歩数を増やす

「次に1分あたりの歩数を増やしましょう。歩数を増やすのは絶対最後にしてください。最初に増やそうとすると大抵歩き方が悪くなり、股関節を使いすぎて腰やヒザが痛くなってしまいます」

4.ウエイトベストを使う

「ウエイトベストを着用すれば、ウォーキング中のレジスタンス(筋肉にかかる抵抗)とカロリー消費量の両方を増やせます」

⚫︎1万歩で消費されるカロリー量に影響を与える要素

前述の計算式で目安の数字は出るけれど、ホール氏いわく、その計算式に含まれる要素に加えて次の要素も正確なカロリー消費量に影響を与えるそう。

1.体重

「体重が多ければ多いほど消費カロリーは増えると言われてきましたが、近年の調査結果を見る限り、体重が消費カロリーに与える影響は小さいようです。

ウエイトベストを着用するとカロリーの消費量は増えますが、歩き方が悪くなり、ケガをする可能性があるので注意しましょう。テクニックをマスターするのは、長期的な成功の秘訣ですよ」

参考までに、運動医科学誌『Medicine and Science in Sports and Exercise』掲載の研究では、体重の22%のベストではカロリー消費量が12.4%、体重の44%のベストではカロリー消費量が25.7%、体重の66%のベストではカロリー消費量が41.2%増加した。

2.ペース

「体の健康とフィットネスのためには、さまざまなペースで歩くことをお勧めします。例えば、ゆっくり歩くと不安な思考が軽減し、いまに集中しやすくなることが証明されています」

「これまでのデータによると、保護作用が最も高い歩行速度(病気のリスクを減らして、寿命を延ばすために必要なペース)は時速4.8km以上。この速度で歩けば、安静時の3倍以上のカロリーが消費されるため、大きな効果が見込めます」

3.傾斜

「家の周りやウォーキングのコースに上り坂があるときは、時速3.2kmのスローペースで歩くとカロリーの消費量が増加します。上り坂がないときは、ランニングマシンの傾斜を3.5%に設定して、同じく時速3.2kmのペースで歩きましょう」

4.歩き方

「歩き方は、カロリーの消費量に多大な影響を与えます。WalkActiveとサウスバンク・スポーツ・パフォーマンス研究所との共同研究では、良い歩き方をした参加者の歩行速度が4週間で23%向上しました。歩行速度が上がったということは、歩行距離が伸びたことも意味します」

「歩行中の筋肉の使い方が間違っている、つまり、股関節に頼りすぎていたり、臀筋などの大きな筋肉を使っていなかったりすると、股関節伸展筋群(股関節の進展に関係する筋肉群)、ひいては胴体と腹部の可動域が制限されて、総カロリー消費量が減ってしまうかもしれません」

「WalkActiveメソッドのような良い歩き方をすると、腹斜筋が効率的に使われるので、ウエストが細くなる人は多いですよ」

⚫︎1日1万歩で体重は減る?

「減ります。ウォーキングをすると、NEAT(非運動性活動熱産生=知らぬ間にしている運動)とTDEEが増えて体重が減りやすくなることは、これまでに何度も証明されています。ウォーキングを続けるのは、週に何度もジムへ行ったり、トレーニングプランを考えたりするより楽なので、ウォーキングを戦略の要にしている人は、ダイエットに成功する確率が高いです」

「ですが、絶対に1日1万歩も歩く必要があるとは限りません。実際、WalkActiveメソッドの参加者は1日7500歩で順調に体重を減らしています。大事なのは、良い姿勢を保ち、全身の筋肉を使って歩くことです」

「ウォーキングはランニングよりダイエットに効率的と言えるでしょう。ランニングはダイエットに効果的な有酸素運動と言われていますが、ケガの発生率が高いですから。事実、ランナーは毎年50%の確率でケガをします。

参考までに、運動医科学誌『Medicine and Science in Sports and Exercise』掲載の研究では、体重の22%のベストではカロリー消費量が12.4%、体重の44%のベストではカロリー消費量が25.7%、体重の66%のベストではカロリー消費量が41.2%増加した。

2.ペース

「体の健康とフィットネスのためには、さまざまなペースで歩くことをお勧めします。例えば、ゆっくり歩くと不安な思考が軽減し、いまに集中しやすくなることが証明されています」

「これまでのデータによると、保護作用が最も高い歩行速度(病気のリスクを減らして、寿命を延ばすために必要なペース)は時速4.8km以上。この速度で歩けば、安静時の3倍以上のカロリーが消費されるため、大きな効果が見込めます」

3.傾斜

「家の周りやウォーキングのコースに上り坂があるときは、時速3.2kmのスローペースで歩くとカロリーの消費量が増加します。上り坂がないときは、ランニングマシンの傾斜を3.5%に設定して、同じく時速3.2kmのペースで歩きましょう」

4.歩き方

「歩き方は、カロリーの消費量に多大な影響を与えます。WalkActiveとサウスバンク・スポーツ・パフォーマンス研究所との共同研究では、良い歩き方をした参加者の歩行速度が4週間で23%向上しました。歩行速度が上がったということは、歩行距離が伸びたことも意味します」

「歩行中の筋肉の使い方が間違っている、つまり、股関節に頼りすぎていたり、臀筋などの大きな筋肉を使っていなかったりすると、股関節伸展筋群(股関節の進展に関係する筋肉群)、ひいては胴体と腹部の可動域が制限されて、総カロリー消費量が減ってしまうかもしれません」

「WalkActiveメソッドのような良い歩き方をすると、腹斜筋が効率的に使われるので、ウエストが細くなる人は多いですよ」

⚫︎1日1万歩で体重は減る?

「減ります。ウォーキングをすると、NEAT(非運動性活動熱産生=知らぬ間にしている運動)とTDEEが増えて体重が減りやすくなることは、これまでに何度も証明されています。ウォーキングを続けるのは、週に何度もジムへ行ったり、トレーニングプランを考えたりするより楽なので、ウォーキングを戦略の要にしている人は、ダイエットに成功する確率が高いです」

「ですが、絶対に1日1万歩も歩く必要があるとは限りません。実際、WalkActiveメソッドの参加者は1日7500歩で順調に体重を減らしています。大事なのは、良い姿勢を保ち、全身の筋肉を使って歩くことです」

「ウォーキングはランニングよりダイエットに効率的と言えるでしょう。ランニングはダイエットに効果的な有酸素運動と言われていますが、ケガの発生率が高いですから。事実、ランナーは毎年50%の確率でケガをします。

一方のウォーキングには、体重が減るだけでなく現実的で続きやすいというメリットも。心拍数の高い状態が続くランニングでは、脂肪の代わりに糖がエネルギーとして使われるため、フィットネスやダイエットの目標を達成するのが一層難しくなることも考えられます」

※この記事はイギリス版ウィメンズへルスからの翻訳をもとに、日本版ウィメンズヘルスが編集して掲載しています。

※この記事はイギリス版ウィメンズへルスからの翻訳をもとに、日本版ウィメンズヘルスが編集して掲載しています。