「まあ、禁止されてないし」という資本主義の「無道徳」の功罪 先進国の中間層が陥没した理由

Aeradot より 230227 ブランコ。ミラノビッチさん

世界銀行の主任エコノミストも務め,日本などの先進国中間層の成長率の鈍化を見破り,的確に分析したブランコ・ミラノビッチ氏。

ここでは先進国中間層がなぜ没落した理由、そして、これからの資本主義を分析するために欠かせない「無道徳性」とは何か?

最新刊『2035年の世界地図』で語った資本主義の未来予想図を、本書から一部を抜粋・再編して大公開します。

* * *

■先進国の中間層はどうして没落していくのか?

――グローバル資本主義の牙城ともいうべき米国の社会には深い断層が走り、社会構造を引き裂きつつあります。

米国社会の分断を引き起こした要因は、地理的なもの、教育的なもの、そして時には道徳的なものなどがあると思います。それらはすべて、中流階級の収入の停滞と非常に密接に関連しているように見えます。

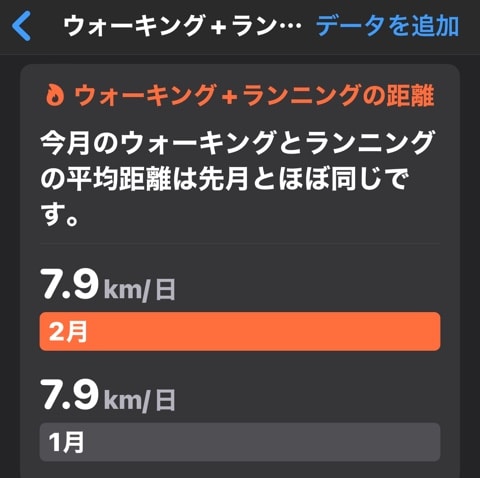

これを、あなたは「エレファントカーブ(象グラフ)」によって、見事に説明されました。欧米やおそらく日本も含む先進国において、民主主義と資本主義に対する疑念が深まっていることと、冷戦後のグローバル化との関係についてお話しいただけますか。

今日の不確実性について述べるためには、少し過去に戻らなければいけません。「エレファントカーブ」は、あなたが示唆したように、豊かな国の中間層の不満や不平の事実に焦点を当てるものです。強調しなければならないのは、これが豊かな国の中流階級であることです。

なぜなのでしょうか。

これは、先進国の中間層の所得が絶対値で実質的に減少したからではありません。

裕福な国の中でGDPと人口の点で、最も重要な3つの国は米国、日本、ドイツです。そこには約5億人の人々がいます。これらの国の所得分布の下の方を見ると、2億5000万人です。これは大変な数です。

こうした人々はグローバル化の中で、所得を減らしてしまったのでしょうか。

いいえ。実質的には、どの階層も所得が増加しました。ただ、問題は二つの側面からみることができます。

1つ目は、先進国の中間層の実質所得の増加は、非常にわずかなものだったということです。

基本的には、過去30年間の平均で、1人あたり年間1%未満という程度です。伸びは弱く、人々の期待を下回るものでした。

2つ目に、政治的な意味合いが大きかったのは、中国、インド、ベトナム、インドネシア、タイの中間層はまだ貧しいものの、先進国の中間層よりも高い所得の伸び率を享受した、ということでした。

さらに、先進国でも「上位1%」の人々の所得は、非常に大きく増加したのです。

その増加は劇的でした。例えば米国のデータを見ると、1983年から2008年の世界金融危機までは、所得階層で下から95%という大半の人々は、実質所得の伸びがせいぜい年1%未満という非常に控えめなものでした。

しかし、それ以上の富裕層になると急激に増加して、2%、3%、4%、さらには6%となっていたのです。

実質所得の伸びの結果と人々の期待は食い違い、経済的、地理的、道徳的、あるいは教育上の分断を生み出すことになったわけです。そういう意味で、これは民主主義にとっての困難をいまに至るまでもたらし続けています。

■資本主義の特徴は「無道徳」なことである

――あなたは、グローバル化とは2つの力によって推進されており、元に戻すのは非常に難しい、と主張しています。

そのひとつが、道徳にとらわれない(amoral)自己利益の追求です。あなたは、法律や規則の執行者だけに頼ることによる「道徳の外部委託」に深い問題があることを指摘されていました。

道徳にとらわれないグローバル化と道徳の外部委託の世界では、誰もがそのシステムにつけ込んで利益を得ようとします。

私たちが直面しているこの難問をどのように克服し、道徳的目的も取り入れた代替的な資本主義の形態を見つけるべきだと思いますか。

これはとても難しい質問です。私は、明快な答えを本当に持っていません。

私は、『資本主義だけ残った』で書いたように、資本主義の特徴の1つは――それは今ひどくなっているのですが――「無道徳性」だと考えています。

ここでいう無道徳性とは、不道徳(immoral)とは違う概念です。

不道徳とは、実際に何か間違ったことをすることです。

無道徳性とは、倫理や道徳に対する中立的な態度を意味します。そして、その中立的な態度は、法的な文脈の中に包摂されます。

言い換えれば、グローバル化と資本主義の進展に伴い、より頻繁に起こっているのは、ある種の行動について、我々は自分の内なる規範に基づいた統制ができていない、ということです。

私たちは規範を基本的に外部委託して、こう言ってしまうのです。「まあ、これは禁止されていないし」または「法的に間違っているとされないから」と。

しかしご存知のように、私生活や家族、友人その他の人々との関係においては、私たちは、法規だけに従って行動しているわけではありません。私たちは、社会や自らの内なる道徳的感覚がそう求めていると信じることに基づいて行動しているのです。

この問題は、より広範な商業活動を進めようとする際に問題になります。

自己利益を追求するためにそのつど行動する「機械的コミュニティー」とでもいうべき市場社会は、有機的なコミュニティーの一部ではありません。

さて問題は「どのようにこの2つを組み合わせることができるか」ということです。私は、やや懐疑的だと言わざるを得ません。

「道徳の外部委託」が生み出す富と、道徳を重視する共同体への回帰とが、根本的にはトレードオフ(一方をとると他方を失う)の関係にあるのです。

この根本的なトレードオフは、「道徳を外部委託する条件下でより多くの収入と富を得るか」、あるいは「時代をさかのぼるように、道徳的価値が非常に重要となる、より有機的なコミュニティーへと向かうか」ということです。

有機的なコミュニティーでは、労働や資本のグローバル化による国際分業という利点は失われてしまうのです。

▶︎ブランコ・ミラノビッチ/経済学者。1953年生。

「エレファントカーブ」のモチーフによって先進国中間層の所得の伸び悩みを指摘し、所得分配と不平等に関する研究で世界的に知られている。世界銀行調査部の主任エコノミストを20年間務めた経験もある。主な著書に、『不平等について』『大不平等』『資本主義だけ残った』(みすず書房)など。