廃熱から音をつくりエネルギーに変換…革新的技術「熱音響エンジン」とはなにか 地球レベルの課題の解決を目指して

F-Lab. と 現代ビジネス より 210509

熱から音をつくりエネルギーに変換する。

理系科目が得意な人でも頭の中に「??」が並びそうなフレーズだ。その研究者が手がけるのは「熱音響現象」。熱の温度差によって音波を発生させ、そこから電力を得る新しい技術なのだという。

〈本記事は「F-Lab.」からの転載です)

⚫︎熱から音波を発生させ電力に変換する

「現在取り組んでいるのは、熱音響エンジンの開発です。エンジンといいながら、ピストンなどの機械的な部品は一切なくて、あるのはパイプと『コア』と呼ばれるフィルター状の細管の束だけ

コアを中心として、コアの片方の空気を高温に、もう片方の空気を低温にすると、温度差によって音波が発生します。これが熱音響現象です。この音波の波動を電力に変換する仕組みです」

そう語るのは東海大学総合科学技術研究所の千賀麻利子特任助教。指導教員である同大学工学部の長谷川真也准教授のもとで博士課程まで学び、昨年(2020年)から研究者としての道を歩み始めた。

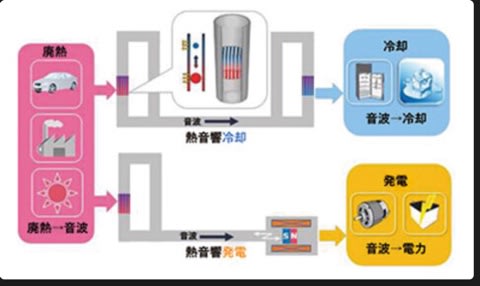

「熱音響システムの概念。パイプの中に設置した「コア」の両側に高温と低温の環境をつくり温度差で音波を発生させる」千賀麻利子特任助教

熱音響エンジンのメリットはなんといってもそのシンプルな構造にある。必要なのは熱のみで、石油も使わなければ、CO2も排出しない。地球温暖化など現代の多くの問題を解決する革新的なクリーンエネルギー技術として注目されている。

「私が問題視しているのは、工場などで利用された後の廃熱です。熱は他のエネルギーと比べて利用しにくく、なかでも300℃以下の熱はほとんどがそのまま捨てられています。この廃熱をエネルギー源として再利用できれば、コスト削減はもちろん、資源枯渇や環境負荷の問題も解決できると考えています」

「熱→音」による熱音響発電と「音→熱」による熱音響冷却によって、100年後の世界を変えるエコシステムを実現する

「熱音響エンジンに用いる「コア」のイメージ。パイプの中に細かい穴が空いた管の束を設置しているイメージ」

⚫︎300℃以下の熱を使った研究事例はまだまだ少ない

熱音響現象の本格的な応用研究が始まったのは2000年前後からで、まだ20年ほどしか経っていない。100年以上の研究開発の歴史を持つガソリンエンジンと比べると新しい分野だ。特に、300℃以下の産業界の視点では“低い”温度で動く熱音響エンジンの研究はまだまだ事例が少ないという。

熱を効率よく音に変換するには、熱力学、流体力学など幅広い分野の知識が求められる。さらにコンピュータを使った分析による細かい条件設定も必要になる。「単純だからこそ奥が深い」と千賀先生は微笑む。

もともとF1が好きで、物理学が得意だったことから、東海大学工学部動力機械工学科を進学先に選んだ。そして、入学後、長谷川准教授の研究室で「熱音響現象」に出合い、のめり込んでいく。

「物理が好きだったこともあって、熱と音がどうつながっているのかがとにかく気になって、気がついたら博士課程まで研究を続けていました(笑)

まだまだわからないことがたくさんあり、そこがこの研究の面白さでもあります。熱音響エンジンが実用化されれば、地球レベルの問題解決に貢献できる点にもモチベーションを感じています」

⚫︎「音から熱」の現象を利用してマイナス100℃の冷却を可能に

熱と音の関係は、聞けば聞くほど面白い。

千賀先生が所属する長谷川准教授の研究室では、「熱から音」を発生させる現在の研究の真逆にあたる「音から熱」を起こすことで、マイナス100℃の冷却が可能になるシステムの開発にも成功し、こちらも実用化を目指しているという。これには多くの企業が関心をもっており、10社ほどのコンソーシアムで研究が進められている。

この熱音響発電および熱音響冷却システムの研究は、2013年から科学技術振興機構(JST)の実施する「先端的低炭素化技術開発事業(ALCA)」にも採択され、大きな期待が寄せられている。

「私の目標は、熱音響エンジンを未来もずっと使われるような基盤技術に育てることです。まだまだ課題はたくさんありますが、長谷川先生や研究室のメンバーと一緒に、夢を実現したいと思っています」

⚫︎東海大学

東海大学は、理工系だけでも理学部、情報理工学部、工学部、情報通信学部、基盤工学部の5学部に26学科・専攻がある総合大学です。学部・学科の選択に迷うほどですが、入学後は、自分が学びたい科目を学部・学科の枠にとらわれず選択できる、自由度の高いカリキュラムで学ぶことができます。