人生100年時代にこそ考える「老化のメカニズム」

現代ビジネス より 240712 飯島 裕一

⚫︎【写真】人生100年時代にこそ考える「老化のメカニズム」

知恵を得た人類は野生動物と異なり、自らの手で寿命を延ばしてきた。そして今、私たちは「老いを生きる時代」を迎えている。

では、歳を重ねることに伴う老化は、なぜ起きるのか。人類はその仕組みの解明にも挑んでいる。

新刊『老化と寿命の謎』では、健康長寿を切り開く道につながるともいえる、老化のメカニズム研究の最前線に迫る。

*本記事は飯島裕一『老化と寿命の謎』から抜粋・再編集したものです。

⚫︎長寿に伴う「老化細胞」の過剰な蓄積

私たちの体細胞の多くは、分裂をくりかえしながら増殖している。

だが、DNAの損傷、がん遺伝子の活性化などで発がんの危険性が生じると、「細胞老化」と呼ばれる安全装置によって細胞分裂を元に戻れないように停止させ、がん化を防いでいる。

混同・誤解されがちだが、細胞老化は老若ともに起きる現象であって、加齢とは同一の流れにはない。

細胞老化は、アポトーシス(細胞の自殺)とともに、がん抑制作用の側面が注目されてきたが近年、負の作用も指摘され、個体の老化や高齢者の疾患との関連が浮かび上がっている。

⚫︎老化細胞という「ゾンビ細胞」

一方、細胞老化によって分裂を停止した細胞は、「老化細胞」といわれる。

細胞死を起こすアポトーシスとは異なり、老化細胞は生存可能であり、加齢とともに体内にたまっていく。老化細胞の蓄積について『老化研究をはじめる前に読む本』(高杉征樹著・羊土社)は、「原因ははっきりしていませんが、細胞に生じるストレスの増加、細胞のストレス抵抗性の低下、および免疫細胞による老化細胞の除去機能の低下といった要因が寄与している可能性が示唆されています」と記している。

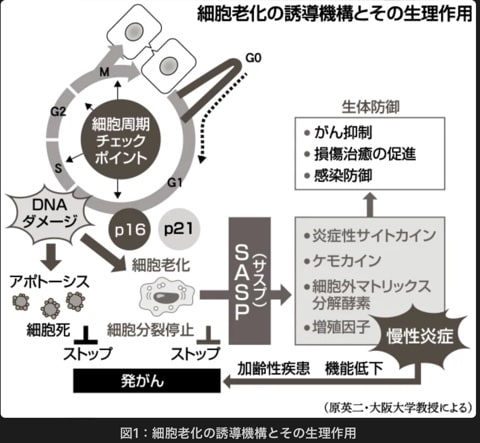

原英二・大阪大学微生物病研究所教授は、「老化細胞はSASP(サスプ=細胞老化随伴分泌現象、メモ参照)を引き起こす」と解説した。過度のSASPは慢性炎症を誘発し、がんや白内障・動脈硬化症・肺線維症・多発性硬化症など高齢者に多いさまざまな疾患に関わっている(図1)。

細胞老化は、アポトーシス(細胞の自殺)とともに、がん抑制作用の側面が注目されてきたが近年、負の作用も指摘され、個体の老化や高齢者の疾患との関連が浮かび上がっている。

⚫︎老化細胞という「ゾンビ細胞」

一方、細胞老化によって分裂を停止した細胞は、「老化細胞」といわれる。

細胞死を起こすアポトーシスとは異なり、老化細胞は生存可能であり、加齢とともに体内にたまっていく。老化細胞の蓄積について『老化研究をはじめる前に読む本』(高杉征樹著・羊土社)は、「原因ははっきりしていませんが、細胞に生じるストレスの増加、細胞のストレス抵抗性の低下、および免疫細胞による老化細胞の除去機能の低下といった要因が寄与している可能性が示唆されています」と記している。

原英二・大阪大学微生物病研究所教授は、「老化細胞はSASP(サスプ=細胞老化随伴分泌現象、メモ参照)を引き起こす」と解説した。過度のSASPは慢性炎症を誘発し、がんや白内障・動脈硬化症・肺線維症・多発性硬化症など高齢者に多いさまざまな疾患に関わっている(図1)。

図1:細胞老化の誘導機構とその生理作用

*SASP(サスプ=細胞老化随伴分泌現象):細胞老化によって分裂を停止した老化細胞が引き起こす現象。

*SASP(サスプ=細胞老化随伴分泌現象):細胞老化によって分裂を停止した老化細胞が引き起こす現象。

細胞同士のシグナルのやりとりに使われる「炎症性サイトカイン」や「ケモカイン」などのタンパク質の分泌を促進したり、細胞と細胞の間を満たす物質「細胞外マトリックス」を分解する酵素の分泌を増やしたりする。

さらに正常な細胞の細胞老化も引き起こし、身体の老化を促進するとされる。

このように、分裂を停止しているのに死なずに〝悪さ〟をする老化細胞は、「ゾンビ細胞」とも呼ばれている。

⚫︎負の部分が表面化

老化細胞は、非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)を経て肝がんを発症した患者の肝星細胞に蓄積が見られる。原教授らのグループは、高脂肪食を与えて肥満させたマウスでは、脂肪の吸収に関わる胆汁酸が腸内細菌によって悪玉物質である二次胆汁酸に変化し、腸から肝臓に運ばれて肝星細胞が細胞老化を起こすことを突き止めている。

二次胆汁酸によって、細胞老化―SASP―炎症の系を介し、肝がんを引き起こすと考えられる。

原教授は、「私たちの寿命は、明治中期以降の百二十数年の短期間に急激に延びた。老化細胞やSASPの副作用に対する進化が追いつかず、負の部分が表面化していると考えられる」と指摘した。

さらに正常な細胞の細胞老化も引き起こし、身体の老化を促進するとされる。

このように、分裂を停止しているのに死なずに〝悪さ〟をする老化細胞は、「ゾンビ細胞」とも呼ばれている。

⚫︎負の部分が表面化

老化細胞は、非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)を経て肝がんを発症した患者の肝星細胞に蓄積が見られる。原教授らのグループは、高脂肪食を与えて肥満させたマウスでは、脂肪の吸収に関わる胆汁酸が腸内細菌によって悪玉物質である二次胆汁酸に変化し、腸から肝臓に運ばれて肝星細胞が細胞老化を起こすことを突き止めている。

二次胆汁酸によって、細胞老化―SASP―炎症の系を介し、肝がんを引き起こすと考えられる。

原教授は、「私たちの寿命は、明治中期以降の百二十数年の短期間に急激に延びた。老化細胞やSASPの副作用に対する進化が追いつかず、負の部分が表面化していると考えられる」と指摘した。

長寿に伴う老化細胞の過剰な蓄積──。がんなどの防御機構だった細胞老化というシステムが、現代人にとってはあだになっているともいえよう。

⚫︎SASPには有益な面もある

一方でSASPは、免疫細胞を導いて不要になった老化細胞を死滅させたり、傷の修復に関わったりするなどの有益性を併せ持っている。例えば皮膚が傷ついた時にも、皮膚線維芽細胞で細胞老化が生じ、線維化したり傷痕を残したりするのを抑制すると同時に、治癒のためにSASP因子が免疫細胞を呼び込んでいると見られる。

また、前述したように、がん抑制のために細胞老化を誘導する側面も有する存在であり、若い時には個体の生き残りに役立っているとされる。

こうした中で、老化細胞を除去するセノリティクスと呼ばれる薬剤の開発が国内外で進んでいる。原研究室でも取り組んでいて成果も出ている。

⚫︎SASPには有益な面もある

一方でSASPは、免疫細胞を導いて不要になった老化細胞を死滅させたり、傷の修復に関わったりするなどの有益性を併せ持っている。例えば皮膚が傷ついた時にも、皮膚線維芽細胞で細胞老化が生じ、線維化したり傷痕を残したりするのを抑制すると同時に、治癒のためにSASP因子が免疫細胞を呼び込んでいると見られる。

また、前述したように、がん抑制のために細胞老化を誘導する側面も有する存在であり、若い時には個体の生き残りに役立っているとされる。

こうした中で、老化細胞を除去するセノリティクスと呼ばれる薬剤の開発が国内外で進んでいる。原研究室でも取り組んでいて成果も出ている。

だが原教授は「SASPの有益な面が失われないようにしなくてはならない。老化細胞にはいろいろなタイプがあり,根こそぎ排除することは問題がありそう。悪玉の老化細胞を選択的に除去することは,現段階では困難で,開発には時間がかかるだろう」と慎重に語った。

原教授は「細胞老化を防ぐ生活をすることが大切」と訴える。そのために肥満に注意する、喫煙をしない、飲酒はほどほどに、紫外線を過度に浴びない、過度の精神的ストレスを避ける、適度な運動が大切だが、過度の運動はよくない、十分な睡眠を取る──ことをアドバイスした。

また、「マウスも、1匹だけで飼育していると体調不良を起こす」として、コミュニケーションの大切さも指摘している。

原教授は「細胞老化を防ぐ生活をすることが大切」と訴える。そのために肥満に注意する、喫煙をしない、飲酒はほどほどに、紫外線を過度に浴びない、過度の精神的ストレスを避ける、適度な運動が大切だが、過度の運動はよくない、十分な睡眠を取る──ことをアドバイスした。

また、「マウスも、1匹だけで飼育していると体調不良を起こす」として、コミュニケーションの大切さも指摘している。