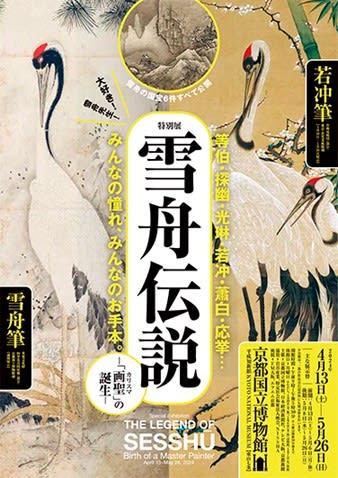

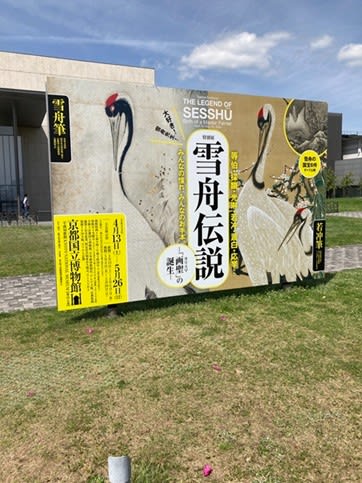

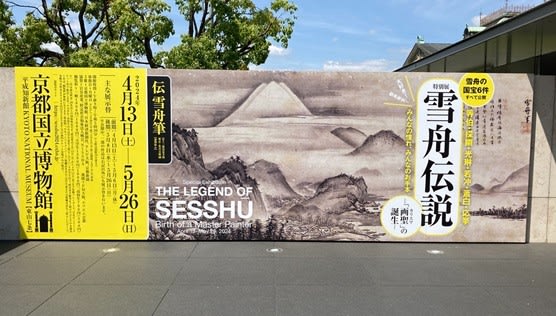

京都国立博物館で開かれている「雪舟伝説」には行きたいと思っていた。

雪舟の国宝に指定されている6点がすべて展示されているのだ。

これだけでも見たいと思うではないか。

いつものように招待券をもらったので喜んで行って来た。

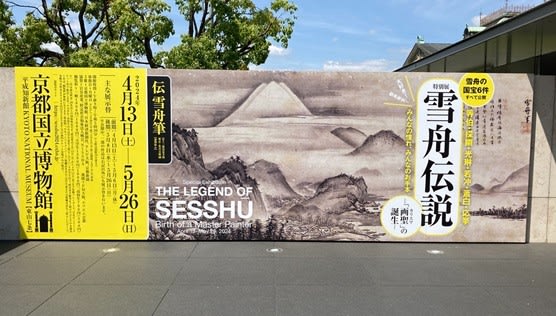

京都国立博物館

https://www.kyohaku.go.jp/jp/

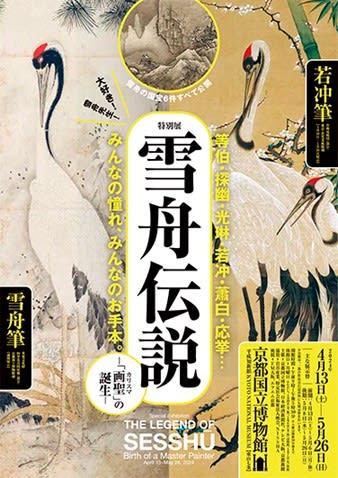

特別展 雪舟伝説―「画聖(カリスマ)」の誕生―

https://www.kyohaku.go.jp/jp/exhibitions/special/sesshu_2024/

会期

2024(令和6)年4月13日(土)~5月26日(日)

[主な展示替]

前期展示:2024年4月13日(土)~5月6日(月・休)

後期展示:2024年5月8日(水)~5月26日(日)

公式サイト

https://sesshu2024.exhn.jp/guide/

今回、博物館まで頑張って歩くことにした。

祇園行きの市バスは清水寺へ観光する観光客で一杯なので

恐ろしすぎてとても乗れない。

だから歩こうと。

腰の痛さは変わらないのでコルセットを締めて

何とかかんとか歩いていくことが出来た。

帰りも長い間バスを待つより歩こうと思い、

へとへとになりながらも歩いて帰った。

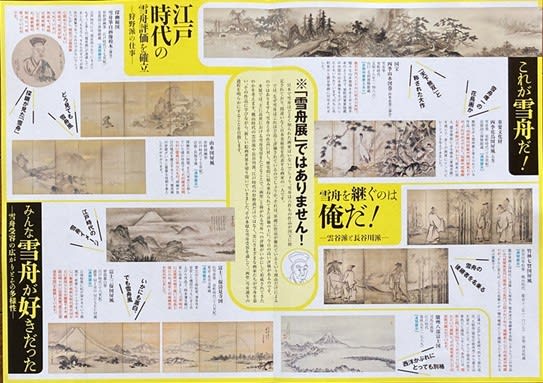

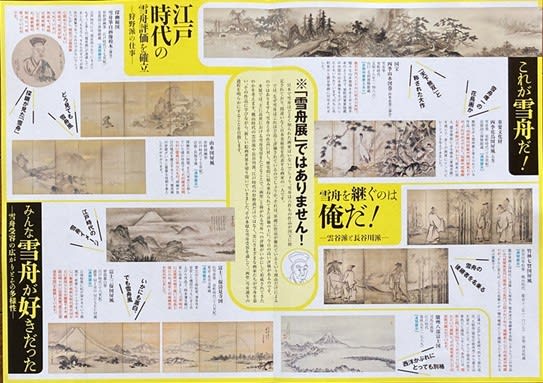

今回の展示は「雪舟展」ではありません!

とコピーで書いてある通り、

もちろん雪舟の絵も展示されているが、

雪舟と彼が後世に与えた影響、という感じの展示である。

むしろ後世の画家たちがどのように雪舟を学んだか、

雪舟を手本としていかに画風を吸収し継承していき、

影響を与えられていたかに重きを置かれていた。

雪舟という画家は昭和半ばの時代には、しかし

涙で鼠を描いたというエピソードが知られるだけで、

雪舟の絵画そのものはあまり評価されていなかったように思う。

そうして彼の絵を見る機会もそれほどなかった(と思う)

確かではないが…

雪舟が今日、再評価され始めたのは

赤瀬川原平(と山下裕二)の本からではなかろうか。

日本美術応援団 (ちくま文庫)

赤瀬川と山下が雪舟を取り上げて、それで脚光を浴びた、

と考えている(のだが)

それまでは昭和の時代は雪舟の名は忘れられていたというか、

古くさいイメージがあった。

もしかしてそれは自分だけかもしれないが…

この本に掲載されていた「天橋立図」を見て、

雪舟の力量に初めて気づいたと言っていい。

それまでは雪舟は名前くらいしか知らなかった。

彼の絵を見るチャンスもなかったから。

今回の「雪舟伝説」展でももちろん展示されていた。

「天橋立図」は俯瞰で眺めた図で山の上に登って見たのだろうか。

とてもリアルでいっけん現在の天橋立の案内写真と変わらないように見える。

それくらい精緻で細かく描き込んである。

そしてまず構図が美しい。

これも雪舟が中国(明)絵画に影響を受けて描かれたものだろうか。

この「天橋立図」を見て(始めは実物ではなく本の図版ではあるけれど)

雪舟に興味を持ったのだった。

(のちに京博で何度も実物を見た)

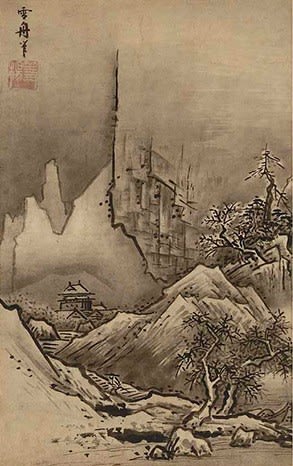

展示は3階の第1室に雪舟の作品をまとめて展示。

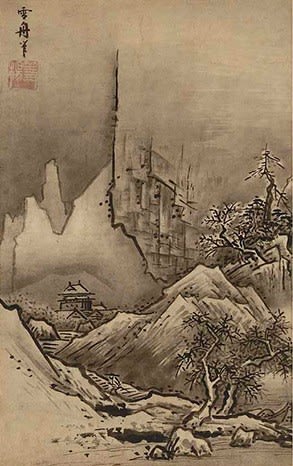

始めは有名な「秋冬山水図」、

思っていたより小さく小ぶりの軸装だった。

絵の真ん中にそそり立つ1本の太い線は殆どシュールと言っていいように思え、

それが衝撃的だ。

力強い描線の風景は中国絵画に倣ったものだろうが、

なぜか雪舟の画は暖か味を感じるのだった。

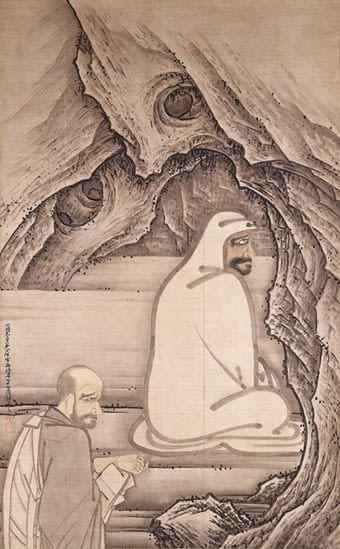

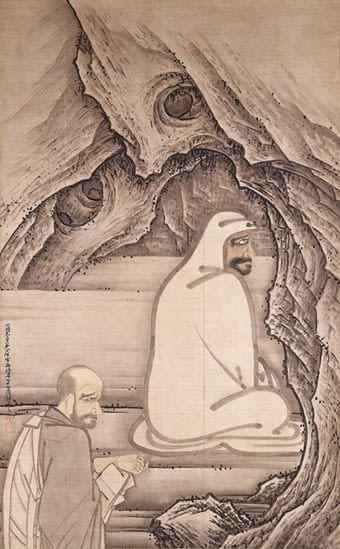

雪舟で一番好きなのは「慧可断臂図(えかだんぴず)」である。

慧可という僧が師の達磨大師に己が左腕を切り取り(!)、

大師に差し出し、信仰の篤さを示している図、だが、

達磨大師はそっぽを向いている。

まるで関わりたくない、というかのように。

師と弟子の緊張感あふれる瞬間が大胆な筆致で描かれている。

不気味な洞穴の描写と達磨大師の白い装束の対比、

太い灰色の線で描かれた達磨大師の装束の大胆な筆遣い、

ひと目で忘れられなくなる作品だ。

雪舟の作品中、もっとも新しく国宝に指定された作品で、

これが現代での雪舟の名声を決定づけた、と思っている。

後世に影響を与えたという点では、

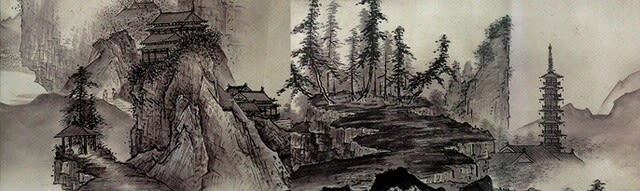

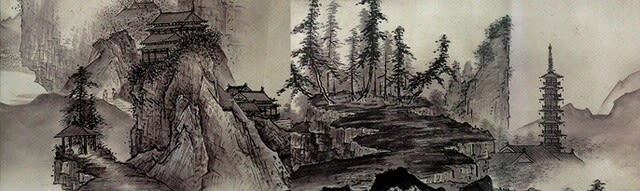

長大な絵巻である「四季山水図巻(山本長巻)」がすごかった。

多分、今回初めて見る作品だ。

全長16メートルに及ぶ。

一種の絵手本らしく、

様々な山水表現を長大な絵巻にまとめてある。

中国(明)の風景を描いたもののようだが、

絵手本として見ても、また単に絵手本というより

風景の図として破綻なく山や木や海や船、家屋などが配置され、

絶妙な風景画として成立しているのだった。

筆遣いも力強かったり、墨の濃淡が鮮やかだったり見応えがあった。

これを見れば雪舟が手本として受け継がれていったのも頷ける作品であった。

狩野派の絵画における直線的なごつごつした岩や、

岩の輪郭を太く描く描写や、

痙攣的に伸びる木の枝の描写などは雪舟から来ているのかなと思われた。

雪舟は室町時代、明時代の中国にわたり、

大陸の絵画を学び日本の水墨画の礎を築いた。

雪舟の画が最も多く国宝に指定されているのは、

時代が古いからであるだろう。

自ずと後世の画家が何らかの影響を受けているのも自然なことと思う。

第2章以降は、雪舟の影響を受けた絵師たちの作品が並ぶ。

長谷川等伯、狩野探幽、から尾形光琳、伊藤若冲、曽我蕭白、

円山応挙、司馬江漢、原在中、酒井抱一まで・・・

錚々たる画家が雪舟に学び、写し、自分流に解釈した。

江戸時代には雪舟の本物を見る機会はあまりなかった。

それゆえ雪舟その人の作でないものも雪舟作とされ、

伝承されていった。

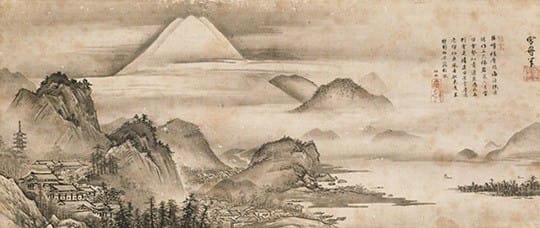

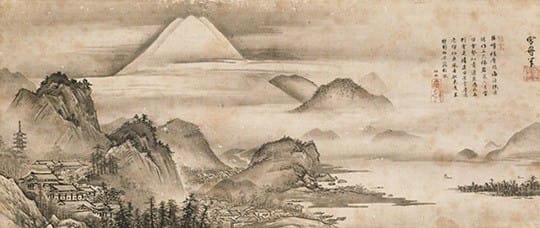

「富士三保清見寺図」という図は雪舟の真筆かは分か

らないらしく伝雪舟筆として展示されていたが、

江戸時代には雪舟作として受容されていったらしい。

日本の富士山の図はこの伝雪舟作が基本になったという。

伝雪舟筆のこの図を基にした

有名絵師たちの数々の富士山図が並べられていた。

中には狩野山雪、そして曽我蕭白の富士山図、

洋画家の司馬江漢の富士山図まであった。

それぞれの絵師がもとの伝雪舟作をもとに

自分なりの富士山図を展開していったのだ。

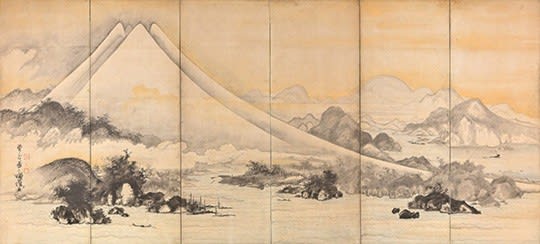

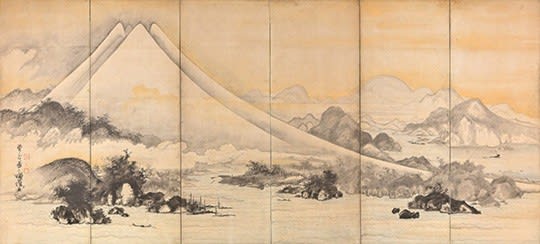

(曽我蕭白の富士山図:富士三保図屏風)

松尾芭蕉の「笈の小文」に日本の文化人をずらずらと並べてゆく一文があり、

そこに雪舟の名が記されているという展示もあった。

(芭蕉の「笈の小文」が展示)

尾形光琳と乾山による雪舟の画を用いた火入れまであった。

今回の展覧会は、

このように雪舟が長谷川等伯を始め狩野派などに規範とされ、

受容され、いかに雪舟が幅広く受容され、

やがて画聖として評価されてゆくかを展示で示していた。

そして雪舟を基礎としつつそれぞれの画家が

それぞれの作風を確立していったことを示すのも展示の目的だったかも。

確かに狩野派の勃興により、雪舟は画聖と認められていったのだろう。

その影響力も今回の展示で理解できた。

京博展示の意図するところも分かるが…、

まあ、でも自分としては雪舟の国宝6点を改めて

間近でまとめて見られたことが何よりの収穫だった。

美術館・ギャラリーランキング

美術館・ギャラリーランキング

京都府ランキング

京都府ランキング

フィギュアスケートランキング

フィギュアスケートランキング

↓ブログ村もよろしくお願いします!

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

雪舟の国宝に指定されている6点がすべて展示されているのだ。

これだけでも見たいと思うではないか。

いつものように招待券をもらったので喜んで行って来た。

京都国立博物館

https://www.kyohaku.go.jp/jp/

特別展 雪舟伝説―「画聖(カリスマ)」の誕生―

https://www.kyohaku.go.jp/jp/exhibitions/special/sesshu_2024/

会期

2024(令和6)年4月13日(土)~5月26日(日)

[主な展示替]

前期展示:2024年4月13日(土)~5月6日(月・休)

後期展示:2024年5月8日(水)~5月26日(日)

公式サイト

https://sesshu2024.exhn.jp/guide/

今回、博物館まで頑張って歩くことにした。

祇園行きの市バスは清水寺へ観光する観光客で一杯なので

恐ろしすぎてとても乗れない。

だから歩こうと。

腰の痛さは変わらないのでコルセットを締めて

何とかかんとか歩いていくことが出来た。

帰りも長い間バスを待つより歩こうと思い、

へとへとになりながらも歩いて帰った。

今回の展示は「雪舟展」ではありません!

とコピーで書いてある通り、

もちろん雪舟の絵も展示されているが、

雪舟と彼が後世に与えた影響、という感じの展示である。

むしろ後世の画家たちがどのように雪舟を学んだか、

雪舟を手本としていかに画風を吸収し継承していき、

影響を与えられていたかに重きを置かれていた。

雪舟という画家は昭和半ばの時代には、しかし

涙で鼠を描いたというエピソードが知られるだけで、

雪舟の絵画そのものはあまり評価されていなかったように思う。

そうして彼の絵を見る機会もそれほどなかった(と思う)

確かではないが…

雪舟が今日、再評価され始めたのは

赤瀬川原平(と山下裕二)の本からではなかろうか。

日本美術応援団 (ちくま文庫)

赤瀬川と山下が雪舟を取り上げて、それで脚光を浴びた、

と考えている(のだが)

それまでは昭和の時代は雪舟の名は忘れられていたというか、

古くさいイメージがあった。

もしかしてそれは自分だけかもしれないが…

この本に掲載されていた「天橋立図」を見て、

雪舟の力量に初めて気づいたと言っていい。

それまでは雪舟は名前くらいしか知らなかった。

彼の絵を見るチャンスもなかったから。

今回の「雪舟伝説」展でももちろん展示されていた。

「天橋立図」は俯瞰で眺めた図で山の上に登って見たのだろうか。

とてもリアルでいっけん現在の天橋立の案内写真と変わらないように見える。

それくらい精緻で細かく描き込んである。

そしてまず構図が美しい。

これも雪舟が中国(明)絵画に影響を受けて描かれたものだろうか。

この「天橋立図」を見て(始めは実物ではなく本の図版ではあるけれど)

雪舟に興味を持ったのだった。

(のちに京博で何度も実物を見た)

展示は3階の第1室に雪舟の作品をまとめて展示。

始めは有名な「秋冬山水図」、

思っていたより小さく小ぶりの軸装だった。

絵の真ん中にそそり立つ1本の太い線は殆どシュールと言っていいように思え、

それが衝撃的だ。

力強い描線の風景は中国絵画に倣ったものだろうが、

なぜか雪舟の画は暖か味を感じるのだった。

雪舟で一番好きなのは「慧可断臂図(えかだんぴず)」である。

慧可という僧が師の達磨大師に己が左腕を切り取り(!)、

大師に差し出し、信仰の篤さを示している図、だが、

達磨大師はそっぽを向いている。

まるで関わりたくない、というかのように。

師と弟子の緊張感あふれる瞬間が大胆な筆致で描かれている。

不気味な洞穴の描写と達磨大師の白い装束の対比、

太い灰色の線で描かれた達磨大師の装束の大胆な筆遣い、

ひと目で忘れられなくなる作品だ。

雪舟の作品中、もっとも新しく国宝に指定された作品で、

これが現代での雪舟の名声を決定づけた、と思っている。

後世に影響を与えたという点では、

長大な絵巻である「四季山水図巻(山本長巻)」がすごかった。

多分、今回初めて見る作品だ。

全長16メートルに及ぶ。

一種の絵手本らしく、

様々な山水表現を長大な絵巻にまとめてある。

中国(明)の風景を描いたもののようだが、

絵手本として見ても、また単に絵手本というより

風景の図として破綻なく山や木や海や船、家屋などが配置され、

絶妙な風景画として成立しているのだった。

筆遣いも力強かったり、墨の濃淡が鮮やかだったり見応えがあった。

これを見れば雪舟が手本として受け継がれていったのも頷ける作品であった。

狩野派の絵画における直線的なごつごつした岩や、

岩の輪郭を太く描く描写や、

痙攣的に伸びる木の枝の描写などは雪舟から来ているのかなと思われた。

雪舟は室町時代、明時代の中国にわたり、

大陸の絵画を学び日本の水墨画の礎を築いた。

雪舟の画が最も多く国宝に指定されているのは、

時代が古いからであるだろう。

自ずと後世の画家が何らかの影響を受けているのも自然なことと思う。

第2章以降は、雪舟の影響を受けた絵師たちの作品が並ぶ。

長谷川等伯、狩野探幽、から尾形光琳、伊藤若冲、曽我蕭白、

円山応挙、司馬江漢、原在中、酒井抱一まで・・・

錚々たる画家が雪舟に学び、写し、自分流に解釈した。

江戸時代には雪舟の本物を見る機会はあまりなかった。

それゆえ雪舟その人の作でないものも雪舟作とされ、

伝承されていった。

「富士三保清見寺図」という図は雪舟の真筆かは分か

らないらしく伝雪舟筆として展示されていたが、

江戸時代には雪舟作として受容されていったらしい。

日本の富士山の図はこの伝雪舟作が基本になったという。

伝雪舟筆のこの図を基にした

有名絵師たちの数々の富士山図が並べられていた。

中には狩野山雪、そして曽我蕭白の富士山図、

洋画家の司馬江漢の富士山図まであった。

それぞれの絵師がもとの伝雪舟作をもとに

自分なりの富士山図を展開していったのだ。

(曽我蕭白の富士山図:富士三保図屏風)

松尾芭蕉の「笈の小文」に日本の文化人をずらずらと並べてゆく一文があり、

そこに雪舟の名が記されているという展示もあった。

(芭蕉の「笈の小文」が展示)

尾形光琳と乾山による雪舟の画を用いた火入れまであった。

今回の展覧会は、

このように雪舟が長谷川等伯を始め狩野派などに規範とされ、

受容され、いかに雪舟が幅広く受容され、

やがて画聖として評価されてゆくかを展示で示していた。

そして雪舟を基礎としつつそれぞれの画家が

それぞれの作風を確立していったことを示すのも展示の目的だったかも。

確かに狩野派の勃興により、雪舟は画聖と認められていったのだろう。

その影響力も今回の展示で理解できた。

京博展示の意図するところも分かるが…、

まあ、でも自分としては雪舟の国宝6点を改めて

間近でまとめて見られたことが何よりの収穫だった。

↓ブログ村もよろしくお願いします!