皆様、こんばんは。

事務局です。

12日の一宮市内は、青空に雲が点在する空模様の、気持ちのよい晴天となりました。

本日の寺西は縫製作業でした。

フィーダー線路や延長コード、分岐コネクターを購入しました。

次回の定例運転会までに、電圧降下対策として、エンドレス1線に付き、フィーダーを1箇所増設(※)しまして、2箇所にいたします。

※延長コードが不足して、使用が先送りになっています。

ここからは、山形県鶴岡市にあります、「加茂水族館」様に訪れたお話の続きを書いていきます。

クラゲラーメンを食べた後、館内の水槽を見て回ります。

ちなみに、クラゲラーメンの他に、エチゼンクラゲの揚げ春巻、焼売もありました。

こちらは次回、訪れた時に食べてみます。

来館者が多く、ゆっくりと見ることができませんでした。

日曜日14時過ぎなら空いていると考えていましたが、大間違いでした。

展示は「(1)淡水魚コーナー」から始まります。

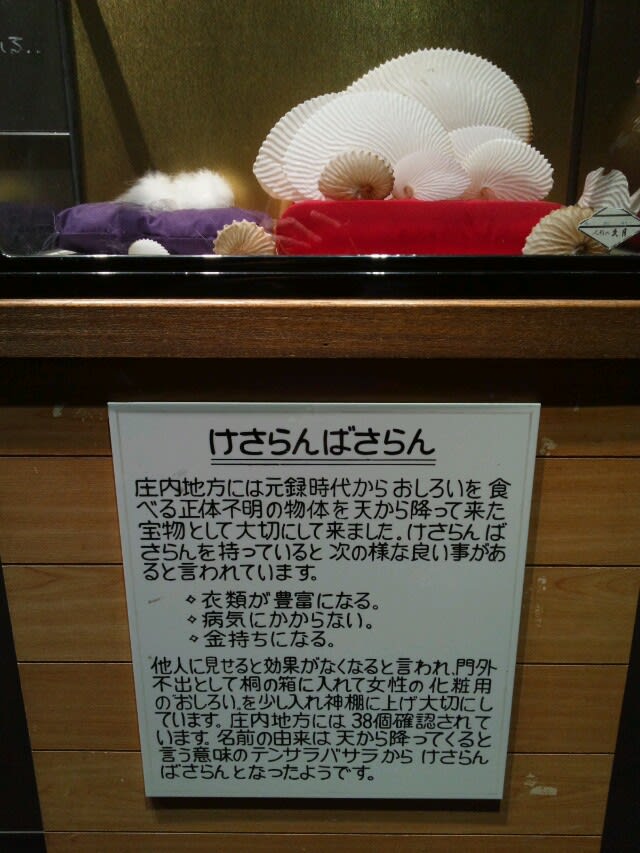

その前に、コーナーにどうして、「けさらんばさらん(ケサランパサラン)」が展示されているのでしょうか?

ケサランパサランと言いますと、10月12日、当会ツイッターアカウントで、アザミの種で紹介しました。

こちらは綿毛のようなものが展示されていました。

こちらの、けさらんばさらんは、加茂水族館様の守り神みたいな物なのでしょうか?

コーナーを見ていきます。

水槽は、岩や砂、草などを使って、渓谷や川、池を再現してありました。

庄内地方の淡水に生息する魚がたくさん展示されていました。

イワナ、ヤマメなどの美味しそうな魚も泳いでいました。

コイやフナに加えて、金魚が泳いでいたことにはビックリでした。

展示は淡水に住む魚から、汽水域(淡水と海水が混ざる場所。河口など)に住む魚、海水に住む魚と続いていきます。

湧水地では、珍しい、イバラトミヨが泳いでいました。

「(2)海水魚コーナー」は、庄内浜の沿岸や深海に住む魚などに出逢えます。

太平洋側にあります、水族館様と比べますと、迫力がありませんが、日本海に住む魚が展示されていました。

アイゴ、アイナメ、アオハタ、イシダイ、カサゴなどなど。

食べたい。

上の写真のような想像はされないように(※)。

※加茂水族館様に囲炉裏はありません。

魚などの展示数は140種類以上とお聞きしました。

混雑しており、水槽の写真が撮れませんでした。

得意分野に特化しますと、お客様は集まるのですね。

バフンウニが岩に貼り付いてように見えましたが、錯覚だったのでしょうか?

寺西は中学1年生までは、釣りも趣味の1つでした。

魚は見ていて飽きないです。

続いて、「(3)パラオコーナー」になり、加茂水族館のお得意展示、クラゲになります。

日本から3,000km南方にあります、島国の「パラオ共和国」は、皆様、よくご存知かと思います。

北緯7度、赤道近く、海洋性熱帯気候に属するパラオ諸島です。

日本から、空路約4時間の位置にあり、首都はコロールですね。

パラオの海は、海水温が高いことから、「クラゲの楽園」と呼ばれているそうです。

このコーナーでは、山形大学大学理学部様と協力して取り組んでいるという、「パラオプロジェクト」について、掲示物で紹介、パラオのクラゲなどが展示してありました。

スマートホンで、動くクラゲを撮影することは無理で、寺西が興味を持った、クラゲの紹介プレートを撮影しました。

次回に続きます。

ブログに関するご感想・ご意見・クレーム等は、ブログのコメントや携帯電話にお願いします。