加藤登紀子さんコンサートに酔いしれる。

”江の川文化芸術祭”として開催された「加藤登紀子コンサート2022」。雪が舞う中、「環境NPO江の川鮭の会」のメンバー6人。それぞれの車で会場の江津市総合市民センターをめざし江の川を眺めながら下る。

その昔、江の川は「高瀬舟」と呼ばれた川船の水運で栄え、川漁も盛んに行われていた。川筋に三江線が開通していたのは水運の名残。その三江線もこの国の地方の衰退をなぞるように廃線になってしまった。

かつて子どもらと川船3艘で江の川下りと上りの追体験したことがある。その川旅も紹介した本「高瀬舟の跡を追う」を出版した。ページをめくると、一緒にコンサート会場をめざす面々の若々しいとびっきりの笑顔が弾けている。

「あの瀬で沈没してしまい、3号艇は沈没丸と呼ばれるようになった」、「この瀞が死ぬほど長いけ、船外機を使うはずじゃったのに沈没でエンジンが動かんけ、向かい風を手にマメをつくり漕ぐ破目に・・・」と会話がはずむ。

大量の荷を船に載せ、往復200KMを超える川船輸送を担っていた先人の苦労に、想いを巡らせた2泊3日の追体験のシーンが甦ってきた。

川筋を1時間半、車を走らせ江の川の河口が見えた。日本海の白波が見える。

潮の香りと白波に、長旅を終えた川の水たちが海に帰っていくのかと思い、妙にジーンとなってしまった。

交差点を曲がると、モダンな建屋のミルキーウェイホールが見えた。すでに長蛇の列が出来ている。

コンサート昼の部が始まるまでに、ホール入り口にある洒落た”森のレストラン”でPIZZAと珈琲をメンバーといただく。PIZZA窯で焼いたローマ風PIZZAは絶品。レストランスタッフの丁寧な気遣いも嬉しい。

コンサート会場はコロナ感染予防のため人数を制限してあるようだ。

やや密になっているS席をあえて離れ後方に座る。

開演のブザーが鳴り、ここからは加藤登紀子さんの世界に酔いしれた。

なじみのヒット曲が次々と沁みてくる。そしてトークからにじむその生き方、平和や国を超えた多様性。登紀子さんのその深い思いに魅了される。

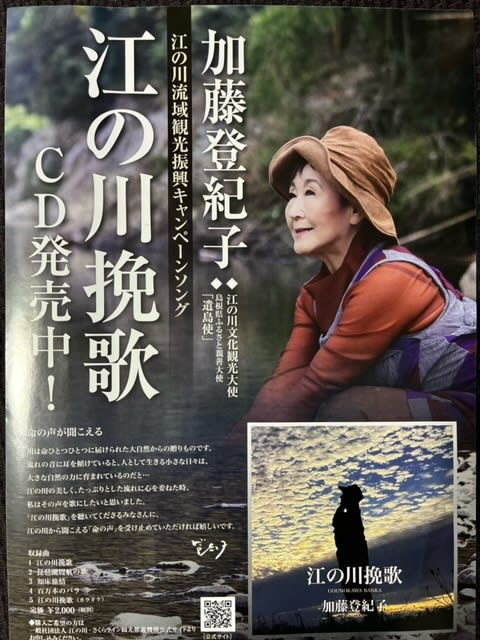

新作「江の川挽歌」。BS放送で聴き、CDでも聴いていた。だが、ライブのそれは圧倒的に伝わってくる。登紀子さんの娘さんとのジョイントも曲に重厚さをもたらす。

さっき眺めてきた江の川。その川の育んできた文化や産業という恵みと「あばれ川」と呼ばれた水害。川筋の人々には江の川へのさまざまな想いがある。

「高瀬船の跡を追う」の本を出す前、「川に生きる」の冊子を書いた。その冒頭で「江の川は愛すべき川であり、憎むべき川である。」と書いた。古来より恵みを与えた江の川が、時にあばれだすと手のつけれぬ川となり田畑を流し、命さえ奪ってしまった。

それでも、先人たちは川と共に生きてきた。恵みとくらしの糧を与えてくれる江の川を、愛しなが、時に憎み𠮟りつけ、ずっと付きあってきた。

1994年の100年に一度と言われた大干ばつで、やせ細り川底の沈殿物が草履のように浮いてくる江の川の姿を川面に立って見たとき。やりきれない思いになった。「もし、江の川に人格があるのなら人間らを怒鳴りつけるに違いないだろう」。そんな思いにせかされるように「江の川鮭の会」の結成の呼びかけを行った。日本で初の「川に人格がある」と捉え「川の復権」を取り組む環境NPOのスタートだった。

その「江の川鮭の会」代表を担ってもらった延命寺住職との深い縁で加藤登紀子さんとの出会いと交流が生まれる。

”江の川挽歌”は、そんな「ひと」と「ひと」との縁で生まれた曲だ。

コンサート会場の後方で曲を聴きながら、三つの支流が合流し「江の川」となる三次の地で、この「江の川挽歌」を多くの人に聴いてもらいたい。そんなプランを頭に描きながら、アンコールの2度目の「江の川挽歌」を聴いていた。

ライブが終わった舞台裏で、加藤登紀子さんと久々に会話を交わす。小柄な登紀子さんがステージではあんな大きく映る。そのオーラに触れる。

思わず、三次での再会を約束していた。