今日は、写真から。

突然ですが、ここで問題。

これはなんでしょうか。

ヒント:漏斗では、ありません。

答えは、分かりましたか?

正解は、貯水塔。

その名のとおり、なかに水がためられていて、

万事の際に、水が放出できるようになっています。

上の方が、大きくなっているのは、

高い水圧をかけることにより、勢いよく水を放出するため。

だそうです。

私は、最初、何か分からず、

先輩隊員に聞くまで、知りませんでした。

日本にも同じようなものがあるのでしょうか。

今日は、写真から。

突然ですが、ここで問題。

これはなんでしょうか。

ヒント:漏斗では、ありません。

答えは、分かりましたか?

正解は、貯水塔。

その名のとおり、なかに水がためられていて、

万事の際に、水が放出できるようになっています。

上の方が、大きくなっているのは、

高い水圧をかけることにより、勢いよく水を放出するため。

だそうです。

私は、最初、何か分からず、

先輩隊員に聞くまで、知りませんでした。

日本にも同じようなものがあるのでしょうか。

今日は、

ダーバンにある日本料理店の話。

その名も『だるま-DARUMA-』。

この料理店には、W杯時に行ったのですが、

いまだにその味を忘れないくらい、

とても好きだったので、紹介します。

まず外観。

W杯のときだったこともあり、

日本代表のユニフォームでにぎわっていました。

メニューは、もちろん日本語で。

日本語で注文できます。

私が頼んだのが、カキフライ。

そして、鍋焼きうどん。

どちらもまさに日本の味でした。

わざわざダーバンに行ってでも、食べたい味です。

今度、ダーバン出身の友人を招待しようと思います。

DARUMAの公式サイトはこちら。

今日から4泊5日で、小旅行に行ってきます。

今回は、時間的な制約もあり、移動中心の旅になりそうです。

おおまかなスケジュール

28日(木)Kamhlushwa→Acornhoek(Acornhoek泊)

29日(金)Acornhoek→Vuwani(Vuwani泊)

30日(土)終日Vuwani(Vuwani泊)

1日(日)Vuwani→Acornhoek(Acornhoek泊)

2日(月)Acornhoek→Kamhlushwa

27日(水)に私の前任者の方が、

私の任地に遊びに来られることになり、

急遽日程変更をしたため、強行スケジュールになってしまいました。

そのため、今回は、旅のほとんどが移動になりそうです。

ふらり途中下車の旅のように、

ぶらりコンビタクシーの旅とでも銘打ちましょうか。

今回の旅では、AcornhoekとVuwaniの新隊員を訪れます。

特にVuwaniは、Limpopo州でもかなり離れた場所にあるので、

私の2年間のうちに訪問できないかと思っていましたが、

今回、達成することができそうです。

いずれにせよ、旅先でのいろんな人との出会いを

楽しんできたいと思います。

以前にも書きましたが、

南アの旧黒人学校の授業は、

Gr.1~3は、現地語(私の任地では、SiSwati)

Gr.4~12は、英語で行うことが求められています。

旧白人学校では、

Gr.1~12までAfrikkansもしくは英語で行われているようです。

しかし、

現実として、旧黒人学校の授業は、

Gr.1~7は、現地語が90%以上。

Gr.8~12は、英語と現地語が半々といったところでしょうか。

つまり、政府からのお達しを守っていないわけです。

テスト問題は、英語で書かれています(現地語SiSwatiを除く)。

授業で学習する用語以外は、英語をほとんど使わないため、

テストで問題の意味を理解できない子がかなりいます。

英語に慣れていない

↓

テスト問題の意味が分からず、いい点がとれない

↓

テストの成績が悪いため、現地語で補足説明する

↓

ますます英語の問題を理解できない

実際、私が授業すると、生徒の英語力が低く、

理解につながらないケースが多々あります。

(私の英語力にも問題はありますが‥。)

また普段全く英語を話す必要がない、現地語で話す先生が、

英語もろくに話せないのに、

生徒に英語で授業できるわけないという論理も納得できるのではないでしょうか。

極端な例ですが、

日本で小学校4年生から授業はすべて英語で行うとなれば、

それはそれで大混乱になるのが想像できると思います。

そのため、学校現場で、先生たちは現地語で授業を行っています。

これは多人種国家で、国際化をめざす南ア政府と

田舎の学校現場との見解の相違のようなものです。

私としては、

「英語で授業を行ってくれないと

各々の先生の授業の意図が100%把握できない」

という思いと、

「英語で行うと子どもたちが理解できないので、

現地語授業がやむを得ない」

という現状にジレンマになりながら活動しているわけです。

では、半ば形骸化している、Gr.4からの英語での授業を、

すべて現地語授業に変えたらどうかと提案する、先生が相当数います。

そうすれば、黒人たちの成績は、飛躍的にあがると。

しかし、それは必ずしも正しくありません。

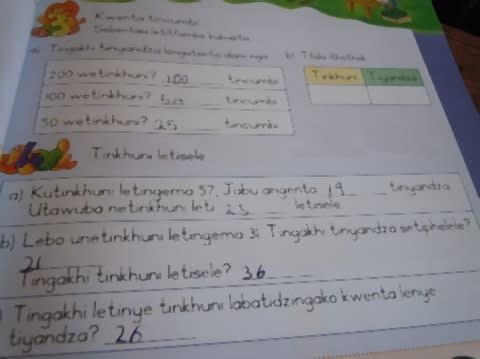

例えば、このテキスト。

現地語で問題が書かれています。

(字が読みづらくてごめんなさい。)

Gr.3の問題ですが、

問題自体は、それほど難しいものではないのに、

ほとんどの子どもが理解していません。

彼らが日常的に使用している、現地語なのに。

要は、算数の概念の理解度の問題であって、

言語の問題は、その次なわけです。

もちろんすべて現地語で行うことのメリットもあります。

しかし、もうすでに

事実上、ほぼ90%以上を現地語の授業を行っていて、

試験で点が取れないというのは、そこに理由がない証拠のように思います。

南アの先生たちの苦悩は分かりますが、

言語の影響は極めて低いように思います。

(もっと詳細な研究をすれば、解決策はあるのかもしれませんが。)

南アの先生たちの算数科の授業の課題は、

もっと別のところにあると思う、今日この頃でした。

最近、ブログが更新できない事態に直面しており、

なかなかさみしい思いをしています。

そんな矢先、とある南ア人より、

Facebookをしているかと質問されて、

Facebookの存在を知りました。

(明らかに流行に乗り遅れています、私。)

といっても

Facebookってなんぞやって思っている方も

少なからずおられることと思います。

それもそのはず。

日本での普及率は、約1%程度です。

これは、南アフリカのFacebook利用者数よりも少ないんですから。

南ア‥3769860(人口の6.8%)

日本‥3192160(人口の1.6%)

詳しくは、リンクをチェックしてください。

まあ実名登録が基本のfacebookが普及するのはなかなか難しいでしょうし、

日本にはもうすでにMixiやTwitterなどのSNSがもうすでに存在しているため、

南アよりも利用者数が少ないことも仕方ないように思います。

しかし、アフリカを途上国と思っていた方にとっては、

意外なことかもしれませんね。

まあ何はともあれ、

私も、Facebookはじめました。

良かったら、名前で検索してみてください。