私の親父は、今年で93歳ですが、昨年夏ごろ転倒・骨折で入院、

その後も車椅子の生活で、今は鼻からチューブでの栄養補給の状態が続いている。

30歳で、親の死去により家業を継ぎ(県庁を退職、旅館業に)、まだ10代だった弟妹7人と自分の4人の子育てに家長として、重荷を背負ってきたはずだ。

戦後の家族制度の崩壊の中で、モロにそのギャップを受けた

世代、今の個人主義と核家族では考えられないほど大きいものだろう。

親父の口癖を思い出す。

「戦後コロッと変わったけんねぇ」

「金は天下の回りもんだけん(金儲けがヘタと言われて?)」

「今までそれがガンだったつたい(多分戦前の悪習のことだろう)」

「憲法24条云々:家族水入らずが一番たい(初めて妻と帰省ときのこと)」

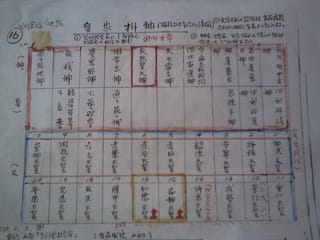

政治、国際問題に関心が強く、イラク戦争の情報が地図にびっしりと

書きこまれている。

寒い冬でも、2階のTVで国会中継にくいるように・・・

その後も車椅子の生活で、今は鼻からチューブでの栄養補給の状態が続いている。

30歳で、親の死去により家業を継ぎ(県庁を退職、旅館業に)、まだ10代だった弟妹7人と自分の4人の子育てに家長として、重荷を背負ってきたはずだ。

戦後の家族制度の崩壊の中で、モロにそのギャップを受けた

世代、今の個人主義と核家族では考えられないほど大きいものだろう。

親父の口癖を思い出す。

「戦後コロッと変わったけんねぇ」

「金は天下の回りもんだけん(金儲けがヘタと言われて?)」

「今までそれがガンだったつたい(多分戦前の悪習のことだろう)」

「憲法24条云々:家族水入らずが一番たい(初めて妻と帰省ときのこと)」

政治、国際問題に関心が強く、イラク戦争の情報が地図にびっしりと

書きこまれている。

寒い冬でも、2階のTVで国会中継にくいるように・・・

高校の頃だったか、休みの午後、今から表通りをガラス戸越しに二人の若い外国人。

すると何を思ったか、オヤジが通りに出て若者と何やらw話している。

帰ってくるなり

「日本の民法とナポレオン法典は一緒ばいね」と興奮気味に感心している。彼らが日本語が出来たのか?それにしても、どんな展開でそんな話になったのか、今でも不思議!

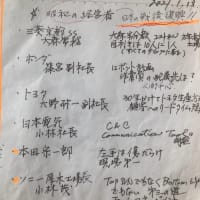

数年前、孫の結婚式で上京、

国会議事堂に連れて行ったときは、歴代総理の銅像などに感嘆の声!

(山手線でも手帳にメモ、戦後まもなく都内に暮らしたことがあるそうで、その変化にキョロキョロ)

実家に帰ってからの国会中継でも

そのときの衆院議場を身近に感じていたようだ。

でも、なぜか靖国神社には関心が薄かった。

片田舎の旅館の主としては、

進歩的、理想家で、その分 処世術とか経済観念には

疎く、これといって稼ぎのない壮年期を過ごしてきたと言える。

多分、大正デモクラシーの雰囲気の中で、多感な10代を過ごしてきた影響が大きいように思う。

30代には、第一期町議、消防団長や保健所創設などやったらしいが・・・

(そのせいで、母や自分たち子供は経済的には苦労した点も多いが、

今となっては精神的な遺産に感謝)

戦後60年、安倍首相の言う「戦後レジームからの脱却」「美しい日本」

とは、逆に言うとこれまで無視してきたものを見直すことでもあろう。

戦前を否定して(国家観、家庭の無視)できたともいえる日本国憲法、教育基本法や経済・お金万能主義に毒された今の日本社会に対して

いろんな見直しが行われようとしている。

この見直しは、戦後60年の総括だけではおかしいものになる。

戦前の良さ・悪さを占領軍ではなく、国民自身で総括することが

大切だと思う。(拙速な改正にならなければいいが・・・)

自分にとって、戦前を知ることは親父を知ることでもある。

とくに大日本帝国憲法、教育勅語、明治民法については、

戦後の教育でほとんどインプットされていないが、

グローバル化した現代だからこそ、とても参考にすべき点が多い。

僕にとって”手付かずの戦前”とも言える親父が、

古い資料や墓所のことなどで、

何を言いたかったのか、何が心残りだったのか、

限られた時間の中で聞いて、理解したいという気持ちが強くなっている。

そして、今度は息子や初孫の世代にも役割として伝えて

行きたいものだ。

数年前、孫の結婚式で上京、

国会議事堂に連れて行ったときは、歴代総理の銅像などに感嘆の声!

(山手線でも手帳にメモ、戦後まもなく都内に暮らしたことがあるそうで、その変化にキョロキョロ)

実家に帰ってからの国会中継でも

そのときの衆院議場を身近に感じていたようだ。

でも、なぜか靖国神社には関心が薄かった。

片田舎の旅館の主としては、

進歩的、理想家で、その分 処世術とか経済観念には

疎く、これといって稼ぎのない壮年期を過ごしてきたと言える。

多分、大正デモクラシーの雰囲気の中で、多感な10代を過ごしてきた影響が大きいように思う。

30代には、第一期町議、消防団長や保健所創設などやったらしいが・・・

(そのせいで、母や自分たち子供は経済的には苦労した点も多いが、

今となっては精神的な遺産に感謝)

戦後60年、安倍首相の言う「戦後レジームからの脱却」「美しい日本」

とは、逆に言うとこれまで無視してきたものを見直すことでもあろう。

戦前を否定して(国家観、家庭の無視)できたともいえる日本国憲法、教育基本法や経済・お金万能主義に毒された今の日本社会に対して

いろんな見直しが行われようとしている。

この見直しは、戦後60年の総括だけではおかしいものになる。

戦前の良さ・悪さを占領軍ではなく、国民自身で総括することが

大切だと思う。(拙速な改正にならなければいいが・・・)

自分にとって、戦前を知ることは親父を知ることでもある。

とくに大日本帝国憲法、教育勅語、明治民法については、

戦後の教育でほとんどインプットされていないが、

グローバル化した現代だからこそ、とても参考にすべき点が多い。

僕にとって”手付かずの戦前”とも言える親父が、

古い資料や墓所のことなどで、

何を言いたかったのか、何が心残りだったのか、

限られた時間の中で聞いて、理解したいという気持ちが強くなっている。

そして、今度は息子や初孫の世代にも役割として伝えて

行きたいものだ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます