安倍政権で憲法改正を話題にしているので、図書館から関連の本を借り、目を通している。

これまで、前文や第9条を中心に平和憲法だから、改正はして欲しくないと思っていた。

しかし、今 下記の点が気にかかっている。

1.前文「日本国民は・・諸国民との協和による成果/日本国民は恒久の平和を念願/平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して/われらは、いずれの国家もetc.」など、国家という概念が表現されておらず、無国籍、個人と世界が直接につながっているような表現である。国家=国民共同体であり、政府のことではない。

2.現憲法が1946/11月発布されたときには、国際連合を中心に国際紛争を解決して行こうという機運が強く、その期待が前提になっていた。

しかし、その後の世界紛争には国際連合の役割は限定的なものにすぎない。

*2013.6.15追記:

国際連合=United Nation(Internationalに非ず) つまり、連合国のことで、第二次世界大戦での日独伊の同盟国に対する総称に通じる程度のものとか。戦勝国連合といったところか。その証拠に、国際連合の常任理事国は、英仏米露中の五大国、米国につぎ拠出金第2位の日本は拒否権で常任国入りは望めないという。

3.憲法第9条「1項:”国際紛争を解決する手段”としては、永久に(戦争と武力による威嚇、武力の行使を)放棄する」

「2項:”前項の目的を達するため”、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。」

”国際紛争を解決する手段”とは、侵略する戦争のことで、侵略された場合は当たらないとして、自衛隊を保有する基盤とし、昨年「防衛省」にまで昇格させてきたが、あいまいな表現を改めないと歯止めが利かなくなるのではないか。

(その点、安倍首相の意図は防衛からもう一歩踏み込んだ軍隊のような気がするが・・・)

4.第13条「生命、幸福及び幸福追求に対する国民の権利については・・立法その他国政の上で、最大の尊重を必要とする」これは、国家の義務であり、民主主義・国民主権の生命線ともいえるが、必ずしも機能していない。

(北朝鮮の拉致問題への対応、過労死など個人の犠牲)

5. 他国の例:

同じ敗戦国ドイツは、1949/5月「基本法」を制定、以後2000年までに実に50回近くの改正をやっている。自分たちで作った基本法だから変えやすい?

同じくイタリアでも、1947/12月「祖国の防衛は国民の神聖な義務とし、1~1.5年の兵役を課している」

お上意識が強いわが国では、積極的に”きまり”を変えるというより、その中で 工夫して乗り切っていくことを美徳とする風潮が強いのでは?

他にも改正「教育基本法」との関係とか、家族制度の崩壊(民法)など戦後60年の反省と戦前の良き伝統などを見直し、夢を持てるような国家像を追求していくことが必要な段階を迎えているように思える。

安倍政権の「美しい国日本」「開かれた保守主義」に対しても、中身がイメージできるような肉付けを期待したい。

私が連想するもの:

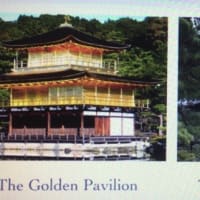

美しい国・・・国家の品格、清貧の思想、武士道、廉恥

開かれた保守主義・・・日本古来の伝統・風習(各藩の独自の文化)、血の通った経営、こういったものを生かしながらグローバル化と既得権破壊、政治改革(これには信頼できるリーダーと企画力のあるブレーンが必須だが・・・今の内閣にその資格があるか疑問)

これまで、前文や第9条を中心に平和憲法だから、改正はして欲しくないと思っていた。

しかし、今 下記の点が気にかかっている。

1.前文「日本国民は・・諸国民との協和による成果/日本国民は恒久の平和を念願/平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して/われらは、いずれの国家もetc.」など、国家という概念が表現されておらず、無国籍、個人と世界が直接につながっているような表現である。国家=国民共同体であり、政府のことではない。

2.現憲法が1946/11月発布されたときには、国際連合を中心に国際紛争を解決して行こうという機運が強く、その期待が前提になっていた。

しかし、その後の世界紛争には国際連合の役割は限定的なものにすぎない。

*2013.6.15追記:

国際連合=United Nation(Internationalに非ず) つまり、連合国のことで、第二次世界大戦での日独伊の同盟国に対する総称に通じる程度のものとか。戦勝国連合といったところか。その証拠に、国際連合の常任理事国は、英仏米露中の五大国、米国につぎ拠出金第2位の日本は拒否権で常任国入りは望めないという。

3.憲法第9条「1項:”国際紛争を解決する手段”としては、永久に(戦争と武力による威嚇、武力の行使を)放棄する」

「2項:”前項の目的を達するため”、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。」

”国際紛争を解決する手段”とは、侵略する戦争のことで、侵略された場合は当たらないとして、自衛隊を保有する基盤とし、昨年「防衛省」にまで昇格させてきたが、あいまいな表現を改めないと歯止めが利かなくなるのではないか。

(その点、安倍首相の意図は防衛からもう一歩踏み込んだ軍隊のような気がするが・・・)

4.第13条「生命、幸福及び幸福追求に対する国民の権利については・・立法その他国政の上で、最大の尊重を必要とする」これは、国家の義務であり、民主主義・国民主権の生命線ともいえるが、必ずしも機能していない。

(北朝鮮の拉致問題への対応、過労死など個人の犠牲)

5. 他国の例:

同じ敗戦国ドイツは、1949/5月「基本法」を制定、以後2000年までに実に50回近くの改正をやっている。自分たちで作った基本法だから変えやすい?

同じくイタリアでも、1947/12月「祖国の防衛は国民の神聖な義務とし、1~1.5年の兵役を課している」

お上意識が強いわが国では、積極的に”きまり”を変えるというより、その中で 工夫して乗り切っていくことを美徳とする風潮が強いのでは?

他にも改正「教育基本法」との関係とか、家族制度の崩壊(民法)など戦後60年の反省と戦前の良き伝統などを見直し、夢を持てるような国家像を追求していくことが必要な段階を迎えているように思える。

安倍政権の「美しい国日本」「開かれた保守主義」に対しても、中身がイメージできるような肉付けを期待したい。

私が連想するもの:

美しい国・・・国家の品格、清貧の思想、武士道、廉恥

開かれた保守主義・・・日本古来の伝統・風習(各藩の独自の文化)、血の通った経営、こういったものを生かしながらグローバル化と既得権破壊、政治改革(これには信頼できるリーダーと企画力のあるブレーンが必須だが・・・今の内閣にその資格があるか疑問)

色々、戦後教育のせいにしますが結局は、年長者が手本を見せて来なかったからです。憲法や教育基本法のせいにする方が どうかしてます。

私たちは知らないことが多すぎるのでは?

自分の結論はじっくりでよい・・・・

もっと事実を確かめるプロセスを大切にしましょう!