先日、スサノオ・イナダヒメらを祀る「 日本初之宮 (にほんはつのみや)」須我神社のある島根県雲南市大東町出身の起業家・細貝和則氏と歓談する機会があり、TBS「ワールドビジネスサテライト」のトレたま(トレンドたまご)の年間大賞を受賞したライティングシート(画鋲やテープを使用せず静電気で貼りつける持ち運び容易なホワイトボード代わりのシート)などの発明・事業展開・Uターン起業化の話を聞きました。

私からは「トレたま」で放送されたものの売れなかった世界初の折り畳み式の小型ヨット・ランブラーの事業化の失敗談や、八百万神信仰のスサノオ・大国主建国、出雲大社復元案、たたら製鉄、アフリカ起源製鉄説などを話し、盛り上がりました。

氏の出身地の大東町がかつては日本のモリブデンの主産地であったという重要な話を聞きましたのでモリブデン鋼製鉄の可能性、ヤマタノオロチの草薙大刀(くさなぎのおおたち)と天皇家の「三種の神器」の草薙剣(くさなぎのつるぎ)の関係、オロチ王を切ったスサノオの十拳剣(とつかのつるぎ)と石上神宮の約120㎝の大刀・約85㎝の剣の関係、アフリカの製鉄女神とたたら製鉄の女神・金屋子神の関係、吉備の温羅の妻・阿曽姫ゆかりの阿曽地区製鉄と阿蘇リモナイト鉄の関係、八岐大蛇と蛇行剣、インド・東南アジアの7つ頭のナーガ蛇神・八大竜王の関係などについて考えてみました。

なお、これまで新羅とスサノオ~大国主一族の米鉄交易については『邪馬台国探偵団~卑弥呼の墓を掘ろう~』(アマゾンキンドル本)に書いていますが、はてなブログ「ヒナフキンの縄文ノート」には次のような小文を書いています。

縄文ノート53 赤目砂鉄と高師小僧とスサ 201106

縄文ノート119 諏訪への鉄の道 220122

縄文ノート121 古代製鉄から「水利水田稲作」の解明へ 220205

縄文ノート122 『製鉄アフリカ起源説』と『海の鉄の道』 220210

縄文ノート125 播磨・吉備・阿蘇からの製鉄・稲作・古墳の起源論 220226

縄文ノート127 蛇行剣と阿曽地名からの鉄の伝播ルート考 220318

縄文ノート136 「銕(てつ)」字からみた「夷=倭」の製鉄起源 220427

1 「縄文ノート122 『製鉄アフリカ起源説』と『海の鉄の道』」(220210)の抜粋

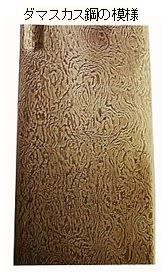

シリアのダマスカスで作られていた鋭利な刃物で有名なダマスカス鋼は、古代南インドで紀元前6世紀に開発されたるつぼ鋼のウーツ鋼の別称とされ、その木目状の模様は鋼材に不純物として特にバナジウムが必要であったとされています。そしてウーツ鋼とダマスカス刀剣の生産が近代まで持続しなかった原因をインドでバナジウムを含む鉄鉱石が枯渇したことによると推測しています。

しかしながら、バナジウム産地が南アフリカにあることからみて、バナジウムが混じったラテライトを使った「南アフリカ鉄」がシリアやイラン、インドに輸出され、イギリスの植民地化により南アフリカの製鉄業が潰滅したことによりダマスカス鋼が消滅したと見るべきでしょう。

スサノオが酒を飲ませて暗殺したオロチ王の「都牟刈大刀(つむがりのおおたち)」「草薙大刀(くさなぎのおおたち)」は別名を「蛇の麁正(おろちのあらまさ)」と書かれ、天皇家では「天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)・草薙剣(くさなぎのつるぎ)」として皇位継承の「三種の神器」の1つとしていますが、私は赤目砂鉄の荒真砂(あらまさ)を製鉄して鍛えた硬い鉄刀で、「天叢雲剣」の名前は日本刀の乱れた「刀紋」か、地肌が「八雲肌」のような大刀であったと考えてきました。―『邪馬台国探偵団~卑弥呼の墓を掘ろう~』(アマゾンキンドル本)参照

それは鍛造によってできる模様と書きましたが、バナジウムを含む砂(愛媛県大洲市の神南山神南石など)が紛れ込んだのか、あるいは鉄の融点を下げるために投入したカルシウム材の貝殻にバナジウムが含まれていてできたのか、ことによると南インドのウーツ鋼を使った大刀であった可能性も考えられます。いずれにしても、オロチ王→スサノオ→天皇家→ヤマトタケル(播磨の印南の大国主系の王女)と伝わり、王権の武力の象徴とされたことを見るとたいへん珍しい、よく切れる美しい大刀であったことは確実です。

2 「縄文ノート127 蛇行剣と阿曽地名からの鉄の伝播ルート考」(220318)の抜粋

播磨国風土記の「鉄生ふ」の記載のある讃容郡(さようぐん:現佐用市)の仲川里には、前から気になっていた次のような奇妙な記述があります。

近江天皇(天智天皇)の世に、丸部具(わにべのそなふ)が河内国兔寸(うき)村の人が持っていた剣を買った後、家の者すべて滅亡した。その後、苫編(とまみ)部の犬猪(いぬい)がその跡地を耕し、この剣をえた。柄は朽ち失われていたが、刃は錆びず、光、明らけき鏡のようであった。犬猪は怪しんで、家に帰って鍛人(かねち)を招いて、その刃を焼かしめた。その時、この剣が屈申(くっしん)すること蛇のようであった。

錆びない鉄といえばインドの「デリーの鉄柱」や「ダマスカス鋼(インドのウーツ鋼の別称)」が有名であり、ウィキペディアは「インドで産出される鉄鉱石にはリン(P)が比較的多く含まれ、鉄を精製する際にミミセンナ(リンを含む植物)を加えており、表面がリン酸化合物でコーティングされた」という錆に強い鋼生産説を掲載しています。

「たたら炉の周囲の柱に死骸を下げると大量に鉄が取れるようになった」という金屋子神伝承からみると、製鉄の過程でリンを加えた可能性があり、「屈申蛇如」からみると炭素の少ない鋼であり、インドの筒形炉で褐鉄鉱(リモナイト)からつくるウーツ鋼(ダマスカス鋼)のような剣であった可能性があります。―「縄文ノート122 『製鉄アフリカ起源説』と『海の鉄の道』」参照

このウーツ鋼の木目状模様はバナジウムによるとされており、バナジウム産地が南アフリカにあることからみて「南アフリカ鉄」がシリアやイラン、インドに輸出されたと考えられ、日本ではバナジウムはエビやカニなどに含まれ、前述のリンもエビ・カニ類に多く含まれることからみて、ヤマタノオロチ王の八雲肌の「天叢雲大刀」の製鉄にはエビ・カニ類が加えられた可能性もあります。

3 モリブデン鋼の可能性

島根県雲南市大東町出身の細貝和則氏によると、町内には大東鉱山をはじめ4つのモリブデン鉱山があり、日本の主産地であったそうです。

私はクロモリ鋼(クロムモリブデン鋼)の知識がありましたから、オロチ王の「都牟刈之大刀(つむがりのおおたち):草那芸之大刀(くさなぎのおおたち)」にはモリブデンが入っていたのではと大興奮し、帰ってからすぐに調べました。

モリブデン鋼は錆びにくく包丁や医療用メスに使われ、ウィキペディアによれば「天叢雲剣が当時の他の剣よりも硬かったのは一因に、モリブデンが含まれているためとの説がある。ひとりのドイツ人が細いのによく切れて頑丈な日本刀に着目し、分析の結果、刀の成分にモリブデンが含まれていることを見つけた。さらに日本神話に登場する『天叢雲剣』に目をつけ、斐伊川上流には何か手がかりがあるのではないかと考え調査したところ、大東町でモリブデン鉱床を発見したとの説もある」と書かれており、とっくに先人たちは気づいていたのでした。

これまでバナジウムが混じっていて「八雲肌」ができた可能性は考えていましたが、モリブデンはノーマークでした。

モリブデンはこの大東町の砂鉄に交じっていた可能性がありますが、大豆やえんどうなど豆類にモリブデンは含まれ骨などに蓄積されるため、「たたら炉の周囲の柱に死骸を下げると大量に鉄が取れるようになった」という伝承からみると、ことによると死体の骨を加えてモリブデンとリンを含有させた可能性も考えられます。

古代製鉄は中国・新羅ルートのたたら製鉄とアフリカ・インドルートの阿蘇黄土(阿蘇リモナイト:褐鉄鉱)製鉄の2タイプがあったという仮説を私は考えていますが、新羅に御子の五十猛(いたける:委武)と渡ったスサノオが新羅との米鉄交易を開始したのに対し、大国主が「大穴持」「大穴牟遅(おおあなむぢ)」「八千矛」の別名を持ち、出雲国風土記が大国主を「五百(いほ)つ鉏々(すきすき)猶所取り取らして天下所(あめのした)造らしし大穴持」と書き、その国名を「豊葦原(とよあしはら)の千秋長五百秋(ちあきのながいほあき)の水穂国(みずほのくに)」としていることなどからみて、大国主は国内製鉄を軌道に乗せ、鉄先鋤を各国に与えて沖積平野の葦原の開拓を促し、水利水田稲作を全国に普及させた「天下経営王」(日本書紀)であり「造天下大神(あめのしたつくらししおおかみ)」(出雲国風土記)であったのです。

紀元1~2世紀のモリブデン鋼の鉄刀、スサノオ~大国主時代の製鉄遺跡、阿蘇鉄遺跡などはまだ未発見・未解明ですが、いずれ明らかになると私は期待しています。

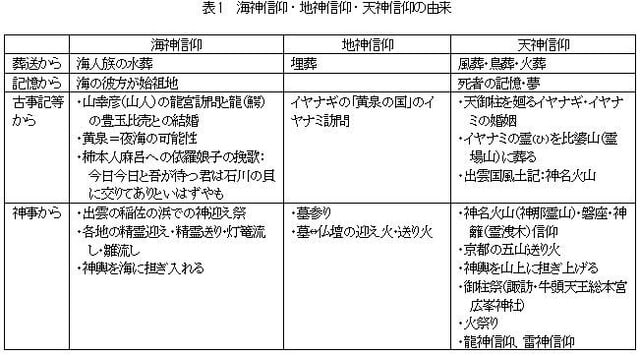

4 製鉄女神・金屋子神信仰のルーツ

縄文ノート122 『製鉄アフリカ起源説』と『海の鉄の道』において、木村愛二氏の『古代アフリカ・エジプト史への疑惑』の影響を受けた私は、「製鉄ヒッタイト起源説」に対し、「製鉄アフリカ起源説」として図のようなまとめを行っています。

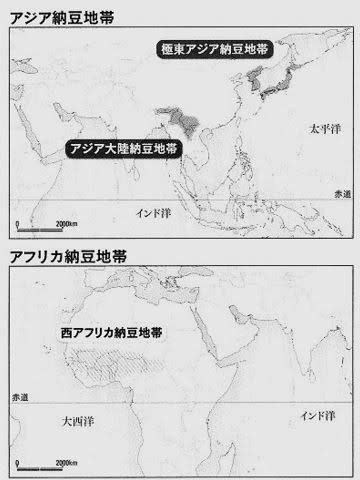

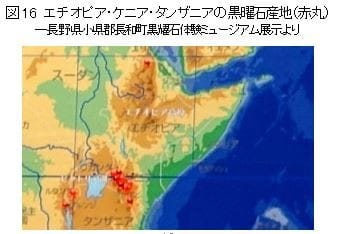

エジプトのピラミッドなどの巨石文明は鉄器なしに不可能であり、エジプトがヒッタイトとの戦争に敗けることがなかったのも彼らが鉄製武器を持っていたからに外なりません。木村氏はスーダンの私はニジェール川支流のブルキナファソの世界文化遺産「ブルファナキャソ古代製鉄遺跡群」(4000~3000年前)こそが製鉄の起源地の可能性が高いと考えています。

そして『古代アフリカ・エジプト史への疑惑』(第4章 鉄鍛冶師のカースト)から私は次のような引用を行っています。

「アフリカ人は、鍛冶師をカーストの最上位に置いていた。彼らの神話はすべて、神から直接に金属を与えられたということを語っている」

「アフリカの農耕民の社会では、技術者の最上位のカーストは、鉄鍛冶師とされている。ところが、シュレ=カナールの研究によると、ほとんどどこでも、このカーストの女性は陶工、または土器製作者である。・・・

ところで、明らかに鉄器よりも、土器の方が先に発明されている。ということは、土器をつくっていた女たちが、鉄の製法を発見し、男たちに力仕事、つまり加工作業を手伝わせたとも考えられる。その鍵になるものは、ラテライト、または「古鉄土」のもうひとつの特殊性である。つまり、「古鉄土」は粘土状でも存在する。そして、土器の原料と同じ形で、地表にあった。この条件が決定的なものではなかろうか。・・・

そして、もちろん、アフリカ人は早くから土器をつくっていた。紀元前6000年のケニア高原の遺跡について、コルヌヴァンは、「とりわけ豊富な土器」という表現さえ使っている。

では、どういうことをしているうちに、鉄の製法が発見されただろうか。偶然だろうか。わたしは、これも必然的な結果として考えている。・・・

古鉄土性の粘土が多い地方では、土器製作過程で海綿鉄の塊まりが得られるという可能性は、充分に考えられる。・・・

長い間、土器をつくっていた女たちは、その上に、実験的訓練を経ていたし、出来上りのよさ、色彩を競いあったにちがいない。女たちの研究心は旺盛であった。奇妙な黒い鉄の塊まりの利用方法に気づくのも、人一倍早かったにちがいない。

さらに、発見された最初の鉄塊で、何がつくられたか、ということも考えなくてはならない。歴史学者は、刀剣類に重点を置く傾向がある。しかし、石器と同様に、金属器も最初は生産用用具、とくに農耕用具として開発されたと考えるのが、本筋であろう。」

これまでうかつなことに気付かなかったのですが、播磨から吉備・伯耆を経て出雲にたたら製鉄技術を伝えたとされる金屋子神について、今回、HP「和鋼博物館」をみると、なんと金屋子神もまた女神だったのです。

製鉄現場に女性が入ることができなかったのは血の「ケガレ」忌避からではなく、製鉄神が女性であり、お山信仰の女人禁制と同じく女神が嫉妬することを避けたからと考えます。

木村愛二氏によるとアフリカの技術者の最上位カーストの鉄鍛冶師はほとんどどこでも女性であり、陶工や土器製作者もまた女性であったというのですが、日本各地の製鉄神の金屋子神や水銀・朱砂(辰砂)神の丹生都比売もまた女性神であることと符合しています。

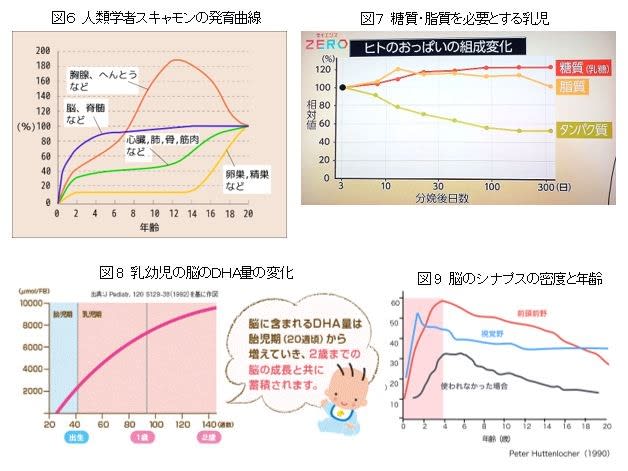

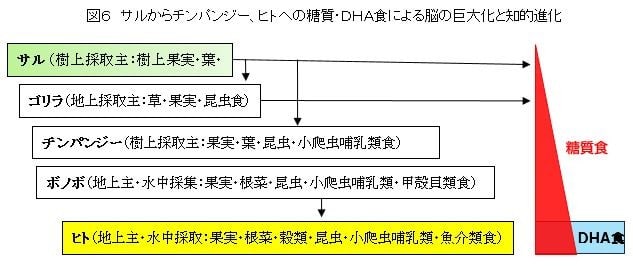

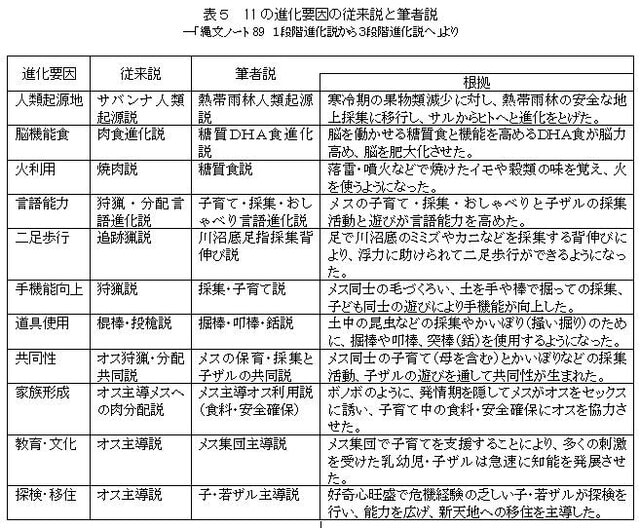

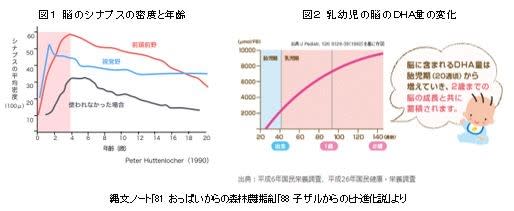

女・子ども中心の採集・漁労活動による糖質・DHA食により人類が誕生した歴史からみて人類はもともと母系制社会であり、その延長に土器や鉄器の発明・利用が女性により行われた歴史をこの製鉄の歴史と製鉄女神信仰は示しています。

宮崎駿監督のアニメ「もののけ姫」はたたら場を支配している棟梁のエボシ御前を女性としていますが、「さすが宮崎さん」です。

なお、播磨国風土記には大国主の御子の丹津日子(につひこ)が書かれ、風土記逸文の明石郡(赤石は赤鉄鉱)には爾保都(にほつ)比売(丹生都(にゅうつ)比売)が登場し、神戸市北区(古くは明石郡)の丹生山には丹生神社がありますが、その名前からみて丹生都比売は大国主の御子の可能性が高いと考えます。

和歌山県伊都郡かつらぎ町にある丹生都比売神社は紀伊国一宮で、主祭神として丹生都比売の他に大食津比売、市杵島比売を祀っていますが、記紀によれば大食津比売(おおげつひめ:大宜都比売)はイヤナギ・イヤナミの御子でスサノオの姉、宗像3女神の市杵島比売はスサノオの御子であり、播磨国風土記では奥津島比売(宗像3女神の長姉を襲名していた後継者)は大国主の妻となり阿遅鉏高日子根(あぢすきたかひこね)を播磨の託賀郡(多可郡:西脇市など)で産んだとしていることからみても丹生都比売・大食津比売・市杵島比売はスサノオ・大国主一族であり、丹生都比売は大国主の御子であった可能性が高いと考えます。

5 「大刀か剣」か?」「鉄刀か銅剣か?」:史聖・太安万侶が書き残した謎解き

古事記によれば天降りに際してアマテルはニニギに「八尺勾玉(やさかのまがたま)、鏡、草那芸剣(くさなぎのつるぎ)」を持たせ、鏡については「我御魂として奉れ」と命じたとしています。そして、この「勾玉、鏡、剣」は「三種の神器(みくさのかむたから)」として皇位継承の正当性を示すものとされてきました。

太安万侶はここでも表(天皇家)の歴史と裏(スサノオ・大国主一族)の歴史を巧妙に伝え残しています。

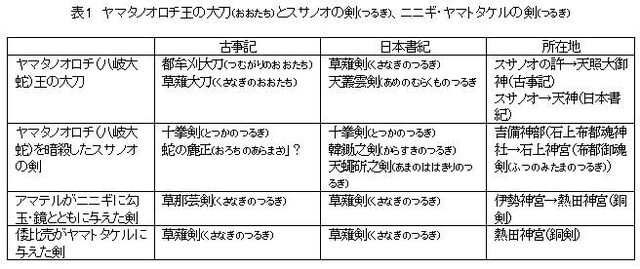

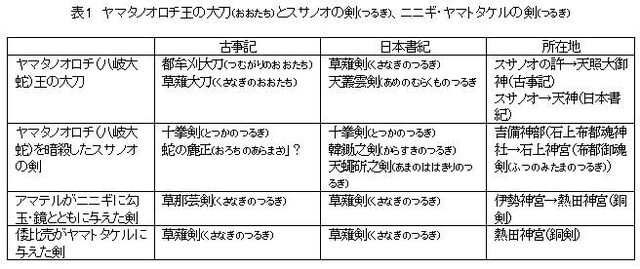

スサノオがヤマタノオロチ王(古事記:八俣遠呂智、日本書紀:八岐大蛇)に酒を飲ませて暗殺した時にオロチ王の尾から出てきた大刀を太安万侶は「都牟刈大刀(つむがりのおおたち)」「草薙大刀(くさなぎのおおたち)」と書き、後のニニギの天降りでアマテルが与えたのは「草那芸剣」とし、さらに後に伊勢神宮で叔母の倭比売がヤマトタケルに与えたのは「草薙剣」として書き分けています。

太安万侶は片刃の「大刀(おおたち)」と両刃の「剣(つるぎ)」の違いもわからない無能な人物としてきたのがこれまでの歴史家ですが、私は「史聖・太安万侶」は「オロチ王→スサノオ一族」の王位継承の神器・都牟刈大刀と、天皇家の神器・草薙剣を書き分け、スサノオ・大国主建国と天皇家建国の両方の歴史を巧妙に後世に伝え残した偉大な歴史家と考えています。

この古事記に対して、日本書紀はオロチ(大蛇)王の「草薙大刀」を「草薙剣」と言い換え、「ヤマタノオロチ→スサノオ→アマテル(天照)→ニニギ→ワカミケヌ(神武)」と武力を象徴する剣が継承され、大和朝廷の正統性を示してきましたが、虚偽という他ありません。

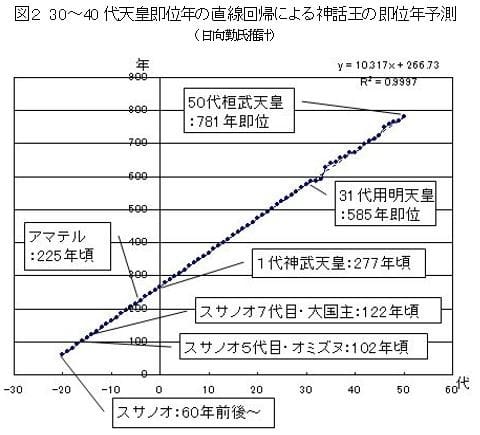

そもそも古事記はアマテルとスサノオは「筑紫日向(ちくしのひな)」で生まれた姉弟とする一方、スサノオは「母の国根の堅州国」(出雲)に行きたいと「八拳須(やつかひげ)」が生えた大人になっても泣いたとしており、スサノオは出雲で生まれた大兄(長兄)でアマテルは筑紫で生まれた異母妹としているのです。そして古事記はスサノオ~大国主の7代の系譜を書き、次に大国主の国づくりと筑紫の大国主・鳥耳夫婦の10代の系譜を書き、その次にニニギを登場させているのです。―詳しくは『『スサノオ・大国主の日国(ひなのくに)―霊(ひ)の国の古代史―』(梓書院)、『邪馬台国探偵団~卑弥呼の墓を掘ろう~』(アマゾンキンドル本)参照

この古事記の記述はスサノオの義妹のアマテルと、スサノオ7代目の大国主に国譲りさせたアマテル2(筑紫妻の鳥耳)、ニニギを天下りさせた祖母のアマテル3は、襲名した世代が異なる別人であることを示しています。

天武天皇第2皇子の52代嵯峨天皇(三筆の一人、最澄・空海を優遇、源氏の祖)は「素戔嗚尊(すさのおのみこと)は即ち皇国の本主なり」として正一位(しょういちい)の神階と日本総社の称号を尾張の津島神社(対馬からスサノオの神霊を招へい)に贈り、66代一条天皇は「天王社」の号を贈っています。天皇家はスサノオ・大国主一族の建国を公認しているのであり、ここから記紀は解釈されなければならないのです。

古事記神話は歴史書・ドキュメンタリーとしてみると矛盾や空想的な記述が目につきますが、空想的表現で真実を伝えるファンタジー、相反した矛盾した内容で読者に真実を探究させるミステリーとして分析すると、表の天皇家の建国史の裏のスサノオ・大国主建国史の真実を同時に巧妙に書いていることが浮かび上がります。

その分析は頭の硬い歴史家に任せるのではなく、若いファンタジー・ミステリー好きの皆さんこそ取り組んでいただきたいと思います。

6 「オロチ(大蛇)の大刀」と「スサノオの剣」の行方

ヤマタノオロチ(八岐大蛇)王の都牟刈大刀(つむがりのおおたち)、別名・草薙大刀(くさなぎのおおたち)について、古事記は「天照大御神に白し上げた」とし、日本書紀の一書は「昔素戔嗚尊の許にあり」としていますが、スサノオは高天原(筑紫日向:ちくしのひな)から出雲に追放されていることからみて後者が真実を伝えていると考えます。

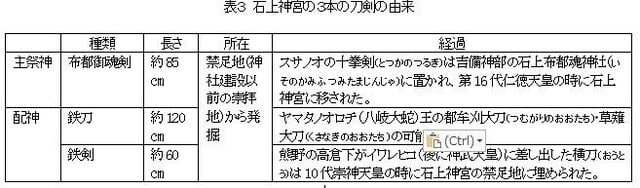

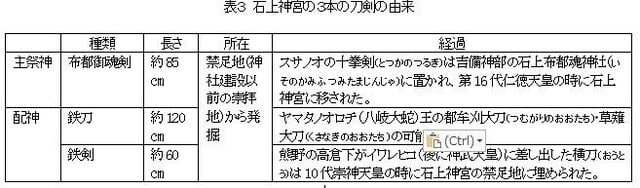

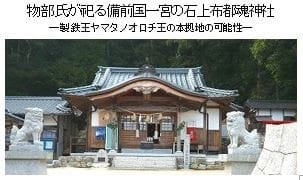

私は2008年3月に赤磐市の石上布都魂神社(いそのかみふつみたまじんじゃ)を訪ね、この神社から天理市の石上神宮に第16代仁徳天皇の時に移されたスサノオの十拳剣は、明治に禁足地(神社建設以前の崇拝地)から発掘された全長約120cmの片刃の鉄刀と説明を受け、それをコピーした木刀を社務所で見せてもらいました。

しかしながら、この大刀はスサノオの十拳剣(約8㎝×10=約80㎝)とは長さも形(剣)も異なります。

この発掘時には約60cmと約85㎝の両刃の鉄剣も発掘されており、スサノオの十拳剣は約85㎝の両刃の鉄剣であり、この約120cmの片刃の鉄刀こそがオロチ王の大刀の可能性が高いと私は考えます。

ちなみに、『出雲国風土記』で「所造天下大神之御財 積置給處也(大国主命の宝が置かれた場所)」とされる大原郡条神原郷にある出雲最古期の方墳で「景初三年」(239年:卑弥呼が魏に使者を送った年)銘の三角縁神獣鏡などが出土した神原神社古墳の刀と剣はおおよそ70㎝(柄の細い部分が欠けている可能性)と80㎝(三角縁神獣鏡の径20㎝よりの比例計算)であり、「十拳刀・十拳剣」が当時の標準であったことが伺われます。現在の木刀の中刀が91㎝、大刀が101.5㎝と決められていることと較べてみても、小柄であった当時の人にとって石上神宮で発見された約120㎝の大刀は格段に大きく、これこそがオロチ王の特異な都牟刈大刀・草薙大刀に相応しいといえます。

一方、熊野の高倉下(たかくらじ)がイワレヒコ(後に神武天皇)に差し出した横刀(おうとう:太刀の古語)は日本書紀では「韴靈(ふつのみたま)」とされ、宮中に祀られて10代崇神天皇の時に石上神宮に移され禁足地に埋められたとされていますが、これは約60cmの鉄剣ではないかと私は考えています。

石上神宮は主祭神を約85㎝の布都御魂剣とし、約120cmの鉄刀と約60cmの鉄剣を配神として祀っていますが、スサノオの十拳剣(とつかのつるぎ)は吉備神部の本宮である石上布都魂神社(いそのかみふつみたまじんじゃ)にもともと置かれて第16代仁徳天皇の時に石上神宮に移されたのですから、主祭神の約85㎝の布都御魂剣の方こそが名称と大きさ、主祭神であることからみてスサノオの十拳剣(とつかのつるぎ)とみるべきです。

石上布都魂神社とその分社である石上神宮はともに物部氏の神社であり、スサノオの神剣を祭神にしている以上、物部氏はスサノオの御子一族であり、「物部」姓は「大物主大神(スサノオ)」と「大物主(美和を拠点とする大年一族)」と同じ「物(神)」族であることを示しています。

なお、オロチ王を暗殺したスサノオの「十拳剣(とつかのつるぎ)」は別名を「韓鋤剣(からすきのつるぎ)」ということからみて、スサノオが辰韓(新羅)に行って入手した「韓の鋤」の鉄を鍛えなおした剣であり、オロチ王の大刀に当たって欠けたというのですから銑鉄製であり、これに対してオロチ王の大刀は強度があり腐食に強くモリブデン鋼の可能性も考えれられます。また、熱田神宮に保管されている「三種の神器」の十拳剣は銅剣であり、スサノオの剣ではありません。

以上の推理仮説は、鉄の専門家による石上布都魂神社の3刀剣と、神原神社古墳の刀剣など同時代の刀剣の蛍光Ⅹ線分析(非破壊分析)などにより証明されることを期待しています。

7 天皇家の「鉄隠し」と「鉄を忘れたカナリア」たち

へそ曲がりの私は小学生の時、「石器→縄文式土器→弥生式土器→古墳」という鉄器時代がない時代区分、米を入れるために「弥生式土器」ができたという説、「大和(おおわ、だいわ)」と書いて「やまと」と読むという教師の説明に疑問を抱き、以後、歴史教科書や教師は信用できないと思いました。

ビスマルクの「鉄は国家なり」を知ったのは中学生の時だったと思いますが、古代においてもこの言葉は重要なキーワードであったはずです。製鉄は農耕・漁労狩猟・調理・土木・建築・武器などの生産・生活・軍事革命を促す最高のハイテク産業ですが、なぜか記紀には鉄の生産・流通について記載されず、歴史家・考古学者もまた「鉄は錆びて無くなる」という理由をあげた「鉄を忘れたカナリア」のようです。

すでにみたように、天皇家の皇位継承には「三種の神器」が欠かせないのですが、武力のシンボルであるヤマタノオロチの武器は古事記では「大刀」、日本書紀では「剣」と書かれ、しかも熱田神宮にそれとして伝わっているのは銅剣なのです。

なぜ、「石器→土器→鉄器」の時代区分が日本で行われないのかについては何度か書いてきましたが、この時代区分にすると記紀神話や播磨国風土記に書かれたスサノオ・大国主一族による鉄先鋤による沖積平野の葦原を開拓しての水利水田稲作の「葦原中国(あしはらのなかつくに)」の建国を認めることになるからであり、薩摩半島南西端の笠沙・阿多の「山幸彦(猟師:山人)」を先祖とする天皇家の建国史を歴史学者や考古学者は認めたくないからです。

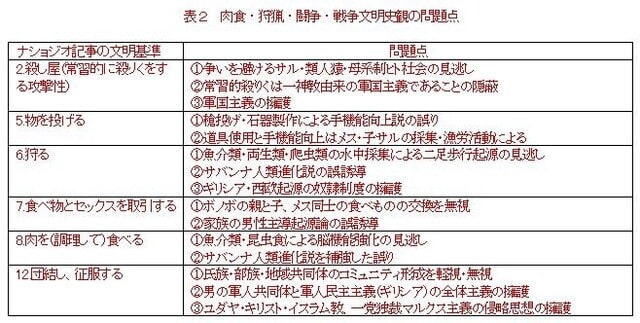

また、西欧中心史観の「肉食・狩猟・闘争・戦争進歩史観」が大好きな学者にとっては、土器鍋による食革命には興味はなく、古代国家形成の基盤となる農耕・土木の鉄先鋤や建築のための斧やノミ、錐、包丁などの鉄器による生産・生活技術革命には関心が薄いのです。

今、考古学の分野では縄文土器に付いていた豆や穀類、昆虫などの圧痕をシリコンで転写する熊本大小畑弘己教授らの研究が注目され、柱痕からは竪穴式住居や高床式建物の復元が行われていますが、鉄器はなくなっても製鉄に伴い全国各地で見つかっている「金糞=鉄滓」の成分分析により製鉄史を解明することは可能なはずです(残り物には福がある)。石上布都魂神社でも近くの川には金糞がみられるとのことでした。

ヤマタノオロチの都牟刈大刀が草薙剣として天皇家の皇位継承の神器とされていることからみても、ヤマタノオロチ王はスサノオ・大国主一族の建国に先立つ偉大な製鉄王であった可能性があり、鉄の歴史とともにオロチ王の解明が求められます。

なお、三種の神器で最初に登場する勾玉と次に登場する鏡は女性の装飾品と化粧道具であり、しかも「ヒスイ(翡翠)」は中国語に起源のない和語の「霊吸い」の可能性があります。

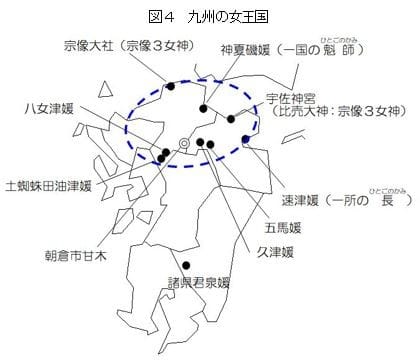

魏皇帝からの百枚の鏡は卑弥呼だけでなく北部九州の30国の各女王への贈物として与えられたものであり、古事記では「我御魂」としてアマテルがニニギに与えたとしていることからみて、いずれも祖先霊信仰を担う女性の重要な神器であり、この国が母系制社会であった歴史を示しています。

勾玉は大国主が越の沼河比売(ぬなかわひめ:奴奈川姫)に妻問いして糸魚川(奴奈)川)のヒスイ入手して出雲の玉造で製造し、八百万神の霊(ひ)信仰の神器として180人の御子人(みこと:命)ら一族に与え、広まったと考えます。

8 ヤマタノオロチ(八岐大蛇)王の本拠地は「越国」か「吉備」か?

ヤマタノオロチの都牟刈大刀が草薙剣として天皇家の皇位継承の神器とされていることからみて、天皇家はこの国の支配の正当性を「オロチ王→スサノオ一族→天皇家」の権力継承として位置付けていることが明らかです。

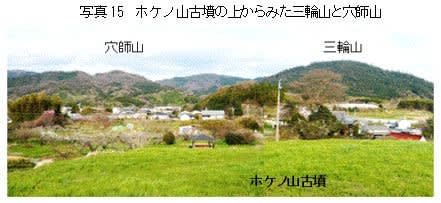

ところが記紀に登場するこのオロチ王は出雲国風土記に登場しないという大きな謎があり、オロチを切ったスサノオの十握剣(とつかのつるぎ)が岡山県赤磐市石上にある吉備国一宮であった石上布都魂(いそのかみふつみたま)神社に祀られ、しかも近くの「血洗いの滝」で十握剣に付いたオロチ王の血を洗ったという伝承が残っているのです。

古事記にはオロチ王は「高志(こし)の八俣の大蛇(おろち)」とされていることからみて、オロチ王の本拠地は「越国(こしのくに)」(現在の福井・石川・富山・新潟・山形県)にあったので出雲国風土記に書かれなかったとする説がみられますが、越にはオロチ王伝承も製鉄遺跡の裏付けもありません。

そこで中国山地を越し(高志)た石上布都魂神社のある吉備の赤坂郡がオロチ王の本拠地であり、オロチ王の大刀の別名が「蛇の麁正(おろちのあらまさ)」で石上布都魂神社は古くは赤坂郡であったことからみて、オロチ王はこの地の「赤目(あこめ)砂鉄の荒真砂(あらまさ)」の製鉄王であったのではなかったか、と私は考えてきました。―『邪馬台国探偵団~卑弥呼の墓を掘ろう~』(アマゾンキンドル本)参照

この地にはかつては備前国分寺があり、備前地方最大、岡山県第3位の大きさの両宮山古墳があり、この赤坂や赤穂、明石(赤石)地名はすべて赤目砂鉄の製鉄が行われていた場所ではないか、と私は考えています。

赤鉄鉱(Fe2O3)は吉備と播磨、近江が産地であり、赤目砂鉄を原料とした製鉄や鉄朱(ベンガラ:Fe2O3)生産地であり、万葉集の「真金(まがね)吹く 丹生(にう)の真朱(まそほ)の 色に出て 言わなくのみぞ 我が恋ふらくは」の「真金吹く」が吉備や丹生にかかる枕詞であることや、播磨国風土記の製鉄記載や金屋子神社伝承からみて、吉備と播磨はスサノオ・大国主一族の製鉄拠点であり、さらにその前にはオロチ王の製鉄拠点であった可能性があります。

なおスサノオ(須佐之男、素戔嗚)はその漢字からみて神戸川中流の出雲市佐田町の須佐(飯石郡須佐郷)にちなんだ名前とする説がありますが、私は新羅に渡って製鉄法を習いオロチの本拠地の吉備の赤坂(現赤磐市)で製鉄を開始した「朱砂王」ではないかと考えています。

ただ今回、雲南市大東町がモリブデンの主産地であったことを知り、新たな仮説として、オロチ王の都牟刈之大刀(つむがりのおおたち)はモリブデン鋼の可能性があり、その製鉄拠点は大東町あたりであった可能性もあり、このハイテク鋼の製造拠点を守るために出雲国風土記はオロチ王の存在を隠した可能性もでてきました。大国主の墓所を隠したのと同じ理由です。

この新たな仮説については、スサノオ朱砂王説とともに地元の皆さんの調査・研究を期待したいとことです。

9 製鉄起源地の解明へ

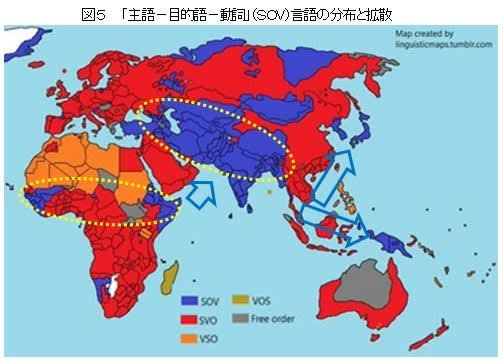

金属関係の単語は「呉音漢語・漢音漢語」ではない独自の「倭音倭語」であり、中国・朝鮮ルートの製鉄技術伝播説にはそもそも疑問があります。―「縄文ノート136 『銕(てつ)』字からみた『夷=倭』の製鉄起源」参照

また、宗教・農業・食関係の単語はドラヴィダ語(タミル語)にほぼ対応しているのですが、金属語はドラヴィダ語にも対応していません。

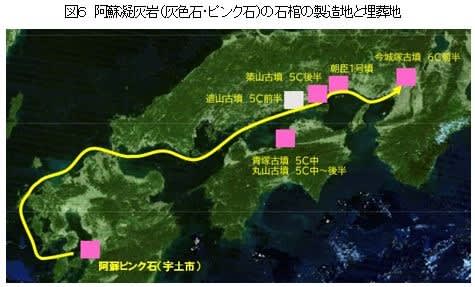

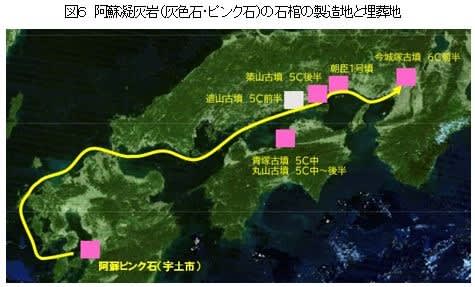

一方、「桃太郎の鬼退治」の元になった温羅王の妻の「阿曽媛」は、備中の製鉄拠点で現時点では最古の製鉄遺跡の千引カナクロ谷製鉄遺跡のある血吸川の阿曽地区の姫であり、近くの5世紀前半の全国第4位の巨大前方後方墳の造山(つくりやま)古墳の石棺が阿蘇凝灰岩であるという繋がりや、各地の「阿曽」地名が古代製鉄拠点であることからみて、阿蘇リモナイトを使った製鉄起源も検討する必要があります。―縄文ノート「120 吉備津神社と諏訪大社本宮の「七十五神事」「127 蛇行剣と阿曽地名からの鉄の伝播ルート考」参照

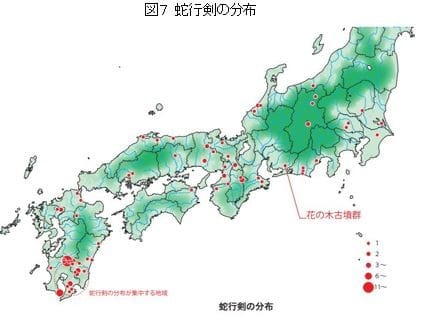

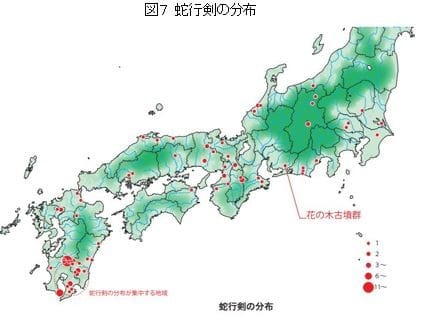

さらに、前述の播磨国風土記の「鉄生ふ」の記載のある讃容郡(さようぐん:現佐用市)の仲川里の「刃は錆びず、光、明らけき鏡のようであった」「剣が屈申(くっしん)すること蛇のようであった」という蛇行剣の分布は南九州からの製鉄起源を考えさせます。―縄文ノート「120 吉備津神社と諏訪大社本宮の『七十五神事』」「127 蛇行剣と阿曽地名からの鉄の伝播ルート考」参照

この蛇行剣はヤマタノオロチ王が古事記で「蛇(おろち)」、日本書紀で「八岐大蛇」と書かれていること繋がりがあり、オロチ王の一族のシンボルである可能性もあります。

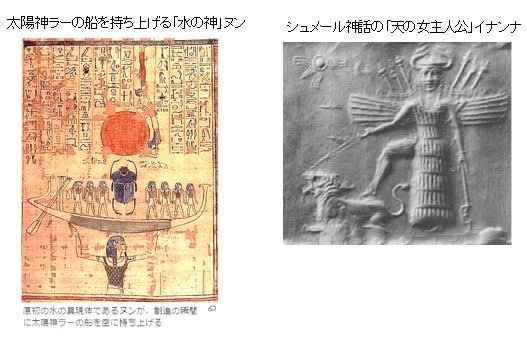

蛇神はエジプトの大蛇アぺプ、女神・ウアジェト(古代エジプトの主権、王権、神性の象徴として蛇型記章を頭部に付ける)があり、さらにインドの半人半蛇のナーガが有名で東南アジアのインド文化圏では頭が7つある姿が多く、ナーガラージャ (インド神話における蛇神の諸王)は仏教では八大竜王(古代インドの天龍八部衆に所属する竜族の八王)として仏法を守護するとされています。

ヤマタノオロチが「頭尾各有八岐(頭尾それ八俣あり)」とされているのは、この東南アジアの頭7つのナーガ(蛇神)やインドの八大竜王の伝承を受け継いでいる可能性があります。

また蛇行剣はインドネシアのクリス剣(鳥居龍蔵氏説)をルーツとする説もあり、インドのるつぼ鋼の木目模様のウーツ鋼(バナジウム鋼)とオロチ王の八雲肌の「天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)」の類似性も気になります。

ヤマタノオロチ(八岐大蛇)王と7頭の蛇神ナーガ・八大竜王の類似性、オロチ王の八雲肌の天叢雲剣と蛇行剣と阿曽鉄、木目模様のウーツ鋼(バナジウム鋼)の関係など、単なる偶然とは思えません。

鉄や金糞などに含まれる鉄以外の微量元素の分析や金糞と一緒に埋められた木片などの炭素年代測定法により、主な鉄生産地と製造年を突き止める総合的なプロジェクトを期待したいところです。新羅鉄か倭鉄か、新羅系か阿曽系かなど、特に1・2世紀のスサノオ・大国主建国の出雲・吉備・筑紫、3世紀の邪馬壹国、4・5世紀の天皇家の大和など、主な鉄産地の解明です。そして「ヤマタノオロチ→スサノオ→天皇家」へと伝わる記紀と神器が示す建国史の解明を期待したいと思います。

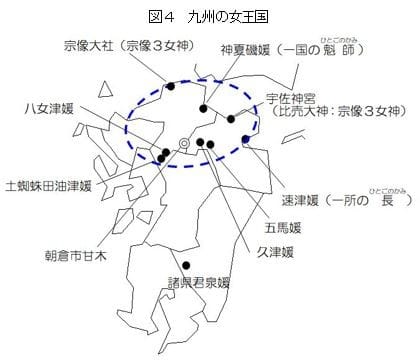

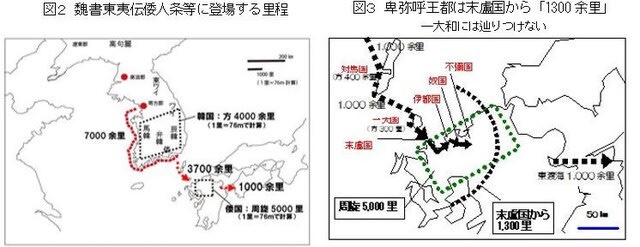

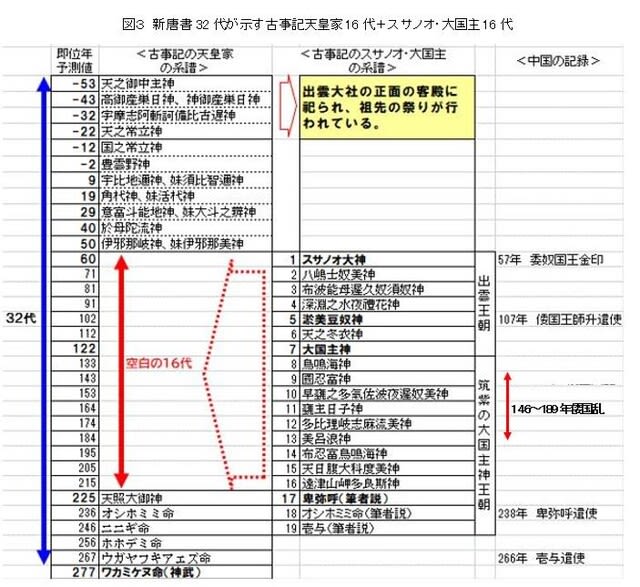

なお、私は紀元1・2世紀に百余国を7~80年にわたり統一した「委奴国王(いなのくに、ひなのくに)王」はスサノオ・大国主7代であり、筑紫王朝は大国主が「筑紫日向(ちくしのひな)」の女王・鳥耳からの10代であり、その後継王が女王・卑弥呼であることを証明しています。―『邪馬台国探偵団~卑弥呼の墓を掘ろう~』(アマゾンキンドル本)参照