鷹匠町は姫路城の外堀沿いに展開していました。

大通り(書写街道)に出るとすぐに外堀と船場川があります。ここには市野橋門があったそうです。

ここで、姫路城内には戻らず、点在する段丘を目指して歩くことにしました。

そうも、姫路には段丘の下にはお寺があるという法則のようなものがある気がします。

書写街道を渡ると、高田稲荷神社という小さな神社がありました。

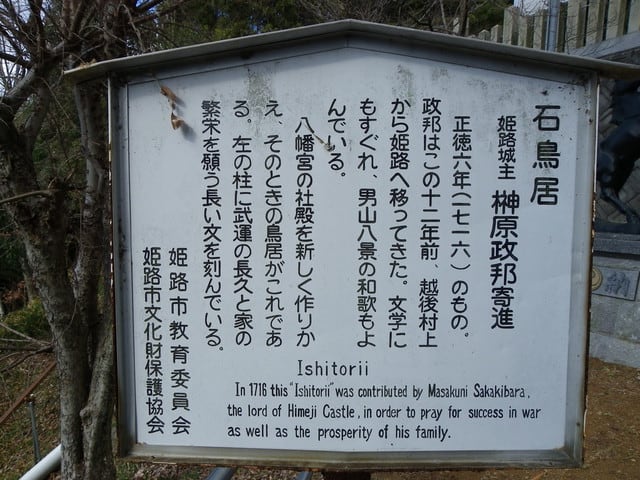

1つに見えた鳥居ですが近くによると4本ありました。

この近くには見星寺というお寺があります。

本多政朝が祖母の徳姫(見星院)の菩提を弔うために創建したものだそうです。

このお寺の入口には寛延2年大洪水流死菩提所碑という供養の地蔵があります。

正直、歩き疲れてきていますが、まだ歩きます。

大通り(書写街道)に出るとすぐに外堀と船場川があります。ここには市野橋門があったそうです。

ここで、姫路城内には戻らず、点在する段丘を目指して歩くことにしました。

そうも、姫路には段丘の下にはお寺があるという法則のようなものがある気がします。

書写街道を渡ると、高田稲荷神社という小さな神社がありました。

1つに見えた鳥居ですが近くによると4本ありました。

この近くには見星寺というお寺があります。

本多政朝が祖母の徳姫(見星院)の菩提を弔うために創建したものだそうです。

このお寺の入口には寛延2年大洪水流死菩提所碑という供養の地蔵があります。

正直、歩き疲れてきていますが、まだ歩きます。