本日は、大河原氏館跡について書きたいと思います。

大河原氏は丹党の武士です。現在の館跡は浄蓮寺一帯とされています。

以前、このブログでも取り上げたことがありますが、今回はその追加情報です。

浄蓮寺大河原氏館跡(東秩父村)

https://blog.goo.ne.jp/admin/editentry/?eid=8edafaea79edb9e69ebad89cb7657e9c&sc=c2VhcmNoX3R5cGU9MCZsaW1pdD0xMCZzb3J0PWRlc2MmY2F0ZWdvcnlfaWQ9JnltZD0mcD04

さて、通常、大河原氏館跡は浄蓮寺周辺とされていますが、ちょっと思いがけないものを発見しました。

東秩父村には、浄蓮寺に隣接する形で「紙漉きの里」という施設があり、大変人気を集めています。

私もここにはよく立ち寄るのですが、あまりよく来るものですからついつい見落としも出がちになります。

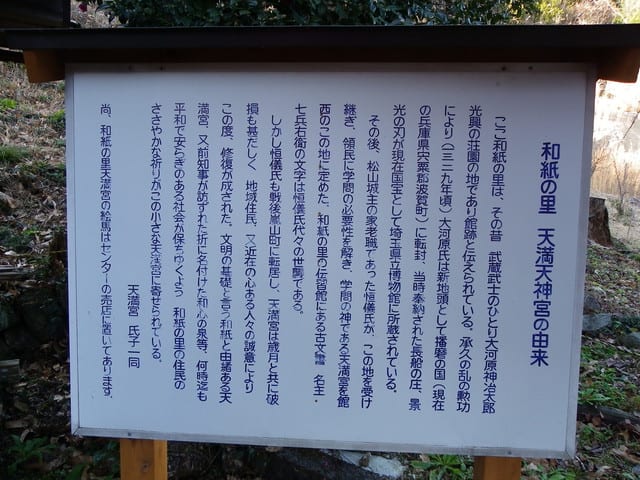

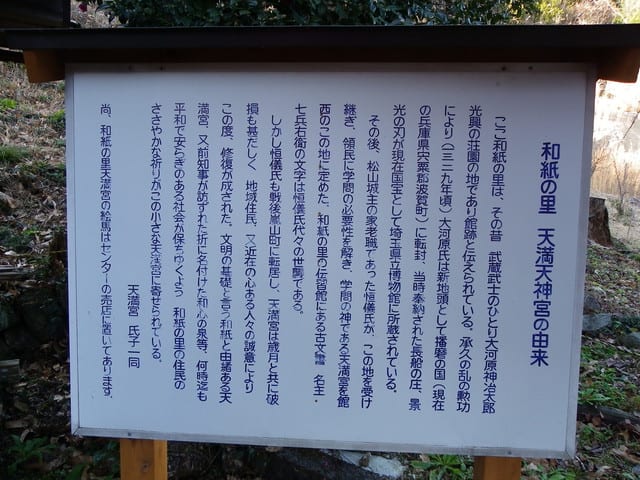

敷地の西側に小高い丘があり、そのふもとに天満宮のほこらとともにこんなものがありました。

解説板を読めば一目瞭然ですが、地元では紙漉きの里の一体までが大河原氏の館跡とされていること。

するとここにそびえる丘は物見の役割を果たしていたのでしょうか。

加えて、恒儀の名があることです。

埼玉県の比企郡一帯には幻の武将として藤原恒儀の名が伝えられていますが、藤原恒儀は平安期の武士との伝承があり

解説板とは食い違いがありますが・・・。

いずれ時間を見て浄蓮寺から紙漉きの里までを歩いてみたいと思います。

大河原氏は丹党の武士です。現在の館跡は浄蓮寺一帯とされています。

以前、このブログでも取り上げたことがありますが、今回はその追加情報です。

浄蓮寺大河原氏館跡(東秩父村)

https://blog.goo.ne.jp/admin/editentry/?eid=8edafaea79edb9e69ebad89cb7657e9c&sc=c2VhcmNoX3R5cGU9MCZsaW1pdD0xMCZzb3J0PWRlc2MmY2F0ZWdvcnlfaWQ9JnltZD0mcD04

さて、通常、大河原氏館跡は浄蓮寺周辺とされていますが、ちょっと思いがけないものを発見しました。

東秩父村には、浄蓮寺に隣接する形で「紙漉きの里」という施設があり、大変人気を集めています。

私もここにはよく立ち寄るのですが、あまりよく来るものですからついつい見落としも出がちになります。

敷地の西側に小高い丘があり、そのふもとに天満宮のほこらとともにこんなものがありました。

解説板を読めば一目瞭然ですが、地元では紙漉きの里の一体までが大河原氏の館跡とされていること。

するとここにそびえる丘は物見の役割を果たしていたのでしょうか。

加えて、恒儀の名があることです。

埼玉県の比企郡一帯には幻の武将として藤原恒儀の名が伝えられていますが、藤原恒儀は平安期の武士との伝承があり

解説板とは食い違いがありますが・・・。

いずれ時間を見て浄蓮寺から紙漉きの里までを歩いてみたいと思います。