今回は、熊谷市にある兵部裏屋敷跡に行って見ました。

正直、あまりしつこく調べた訳ではないので、こいしつシリーズではありません。

兵部裏屋敷概要だけ簡単に述べておきます。

兵部裏屋敷は、鎌倉期に久下氏系の楊井憲春が住んだと伝えられる館跡です。

昭和40年代から50年代前半にかけて、地元の子供たちの間で「かぶとやま」(カブトムシのいる山)と呼ばれ、

貴重な自然と触れ合える場所として親しまれてきました。

わたしもよく通った内の一人です。

当時の様子ですが、館跡は周囲よりも50cmから1mほども高く、三角定規のような形をした敷地の西側に高い土壇があり、

南側の方が総じて高く、北側に向って緩やかな傾斜があり、背後には水堀がありました。

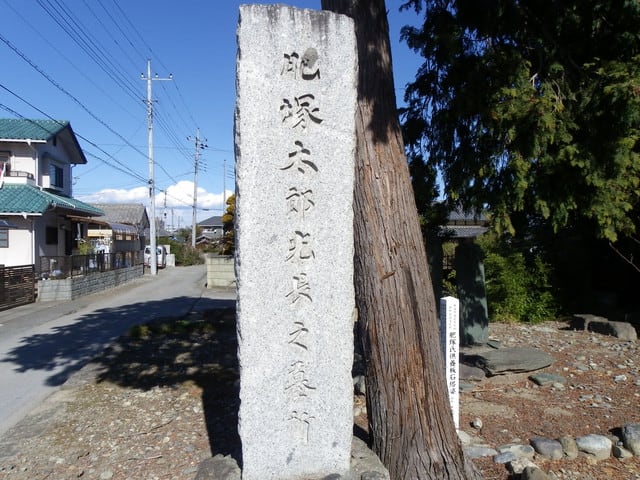

北側から見た兵部裏屋敷

北側の堀

南側から見た館跡の内部(内部にも土壇があることが確認できる)

上の写真は、わたしが中学から高校にかけて撮影したものです。1枚目が中学生の頃ですね。

1982~85年頃のものですが、以前は開放されていた館跡に柵が作られ、立ち入り禁止となっていました。

理由は分かりませんが治安のためではないでしょうか。

さて、その後、この地域は住宅開発が進みました。調査日は2018.02.18です。

現況は、次のような状態です。

南側から撮影したものですが、当時、西側にあった土壇が今でも残っております。

東側は遺跡の中核部分とみなされていないせいか、家屋が建てられてしまいました。

西側端の土壇を特に撮影してみました。

開発の波に耐えて残っている理由ですが、地元住民の方によれば、遺跡であり、開発に当たっては発掘が

義務付けられているため、売却できないということでした。

ただ、館跡という認識はなく、「古墳じゃないの?」ということでしたから、何となく世間話の種にされているのだという

印象です。

北側に回って見ましょう。

往時の堀跡は埋められてしまい、水田も埋め立てられてしまいました。今は寂しいやぶです。

これでは、知らない人に館跡であることを説明しても無理でしょうね。

それでも、よくぞ残っていたという思いがいたします。

正直、あまりしつこく調べた訳ではないので、こいしつシリーズではありません。

兵部裏屋敷概要だけ簡単に述べておきます。

兵部裏屋敷は、鎌倉期に久下氏系の楊井憲春が住んだと伝えられる館跡です。

昭和40年代から50年代前半にかけて、地元の子供たちの間で「かぶとやま」(カブトムシのいる山)と呼ばれ、

貴重な自然と触れ合える場所として親しまれてきました。

わたしもよく通った内の一人です。

当時の様子ですが、館跡は周囲よりも50cmから1mほども高く、三角定規のような形をした敷地の西側に高い土壇があり、

南側の方が総じて高く、北側に向って緩やかな傾斜があり、背後には水堀がありました。

北側から見た兵部裏屋敷

北側の堀

南側から見た館跡の内部(内部にも土壇があることが確認できる)

上の写真は、わたしが中学から高校にかけて撮影したものです。1枚目が中学生の頃ですね。

1982~85年頃のものですが、以前は開放されていた館跡に柵が作られ、立ち入り禁止となっていました。

理由は分かりませんが治安のためではないでしょうか。

さて、その後、この地域は住宅開発が進みました。調査日は2018.02.18です。

現況は、次のような状態です。

南側から撮影したものですが、当時、西側にあった土壇が今でも残っております。

東側は遺跡の中核部分とみなされていないせいか、家屋が建てられてしまいました。

西側端の土壇を特に撮影してみました。

開発の波に耐えて残っている理由ですが、地元住民の方によれば、遺跡であり、開発に当たっては発掘が

義務付けられているため、売却できないということでした。

ただ、館跡という認識はなく、「古墳じゃないの?」ということでしたから、何となく世間話の種にされているのだという

印象です。

北側に回って見ましょう。

往時の堀跡は埋められてしまい、水田も埋め立てられてしまいました。今は寂しいやぶです。

これでは、知らない人に館跡であることを説明しても無理でしょうね。

それでも、よくぞ残っていたという思いがいたします。