尺丈山の登山コースの俯瞰図

赤い線が登山道で、青い線が作業用の林道で車でも上れる。但し林道は狭い道です。

一合目、二合目と有るのは、登山道の道標で、七合目までは樹林帯で展望はない。

頂上直下の駐車場には、トイレがある。

こちらは登山道のみの俯瞰図、尺丈山・山頂には尺丈山神社が建っていて、三角点は神社の後ろにある。

神社周辺は、杉林で展望はないが、歴史有る山なのでお参りしておこう。

「 この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)

数値地図50000(地図画像)、数値地図25000(地図画像)、数値地図25000(地名・公共施設)

数値地図50mメッシュ(標高) 及び数値地図10mメッシュ(火山標高) を使用した。

(承認番号 平22業使、第446号) 」

休憩小屋に貼ってある尺丈山の名前の由来

休憩小屋からとらえた朝の富士山、望遠500ミリ 霞んではいたがはっきりと見えた

望遠300ミリで日光の山、左から男体山、日光白根山、大真名子山、小真名子山(女峰山の左上にのぞく)

右端は女峰山。

男体山と大真名子山の間から、真っ白に雪を頂く日光白根山の雄姿、望遠500ミリで

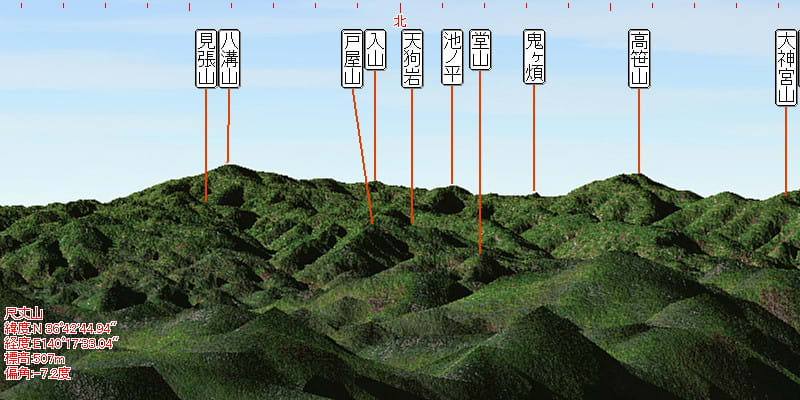

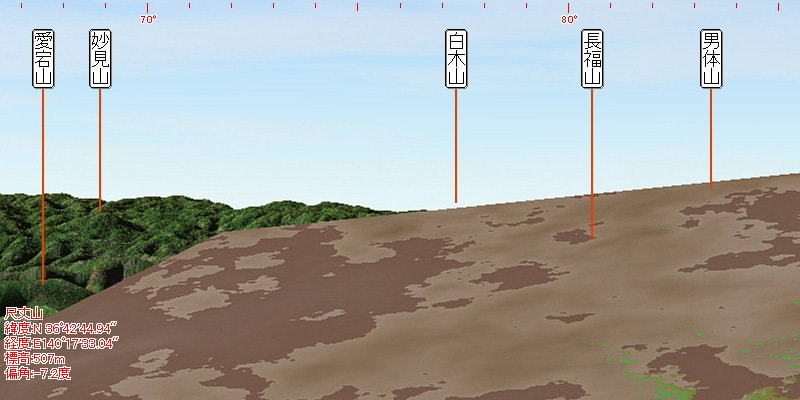

実際には、杉林が有って見えないのだが、見えると仮定して作った山頂からの展望図をお見せします。

後で撮影場所からの展望図も掲載しますが、大きな差異は有りません。

レンズの設定は100ミリ、風景の設定は残雪の山にしてあります。

まずは、画面の中央が00度の真北から、(コンパスの方位で言うと7度にあたる)

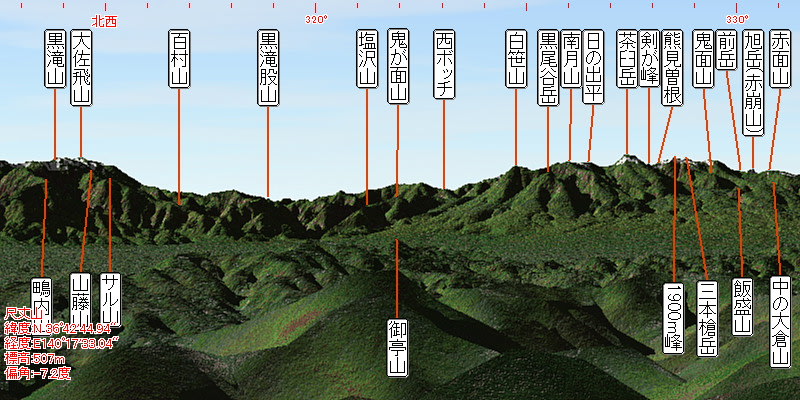

以下の展望図は、上の続きで左回りに西から南に廻って行く

画面中央が341度の展望図

画面中央が322度の展望図

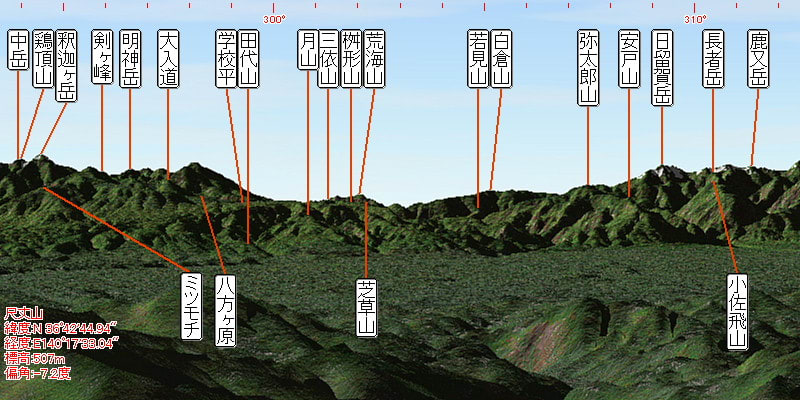

画面中央が303度の展望図

画面中央が284度の展望図

画面中央が265度の展望図

画面中央が246度の展望図

画面中央が227度の展望図

画面中央が208度の展望図

画面中央が189度の展望図、左端に神社が展望の障害として描かれているのにはびっくりです。

と言うわけで、山頂からの左回りの展望図はここまで。

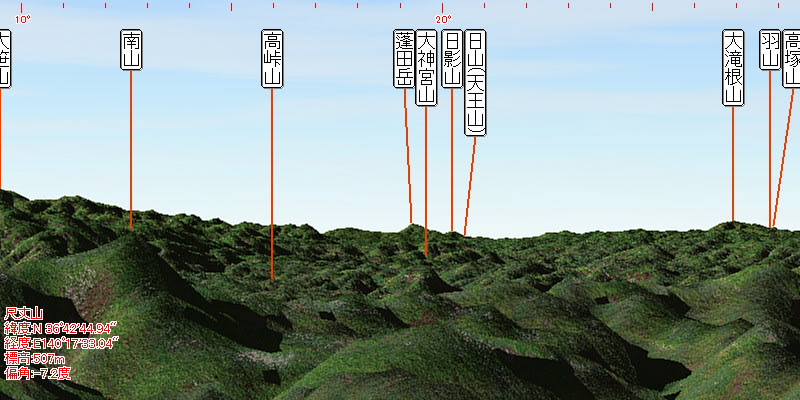

それでは右回りで見てみましょう。最初の00度の展望図から右に続く展望図です。

画面中央19度の展望図

画面中央38度の展望図

画面中央57度の展望図

画面中央76度の展望図、と言いたいところですが、またもや神社の屋根にジャマされて

見えず。と言うことで山頂からの展望図はこれで終了。

後は、撮影場所からの展望図となります。

つづく