◇

◇

この本が出版されたとき

「自分と妻の死後の出版のために書かれた自伝」

と帯にあるのを見て

随分と奇異に感じたものだったが

読み終えて想ったのは

これじゃ確かに

奥さんには読ませられんわなぁ~

というもの。

◇

この本の中で石原慎太郎氏は

自身が生涯で重ねた不倫の数々を

赤裸々に綴っているのだ。

◇

ご興味のある方は

御一読を !

◇

( kindle版あり )

◇

「 弟・裕次郎や家族への愛と感謝、

文学・政治への情熱と悔恨、

通り過ぎていった女たちへの思慕と感傷……。

太陽のような輝きで、

この国を照らし続けた男が

死して初めて明かす「わが人生の証明」。

死の瞬間にも意識だけは

はっきりしていたいものだ。

出来ればその床の中で、

有無言わされぬ

たった一度の体験として迎える

自分の死なるものを意識を強め、

目を凝らして見つめてみたいものだ。

それがかなったならば、多分、

この俺は

つい昨日生まれたばかりのような気がするのに、

もう死ぬのかと思うに違いない。(本文より) 」

◇

( kindle版あり )

◇

(インスタグラム版「老後は京都で」は→コチラ)

◇

( kindle版あり )

◇

「 俳人・夏井いつきが、

季語を提示して募集した読者の投句を批評しながら、

俳句づくりのイロハから伝授。

さらに、超初心者2人「くじら」と「水流(つる)」

の成長の軌跡をコラムで紹介。

多くの人に俳句の楽しさを知ってもらう

「俳句の種まき運動」を展開する著者が、

「俳句は筋トレと同じで、

続けていけばいくほど

間違いなく筋力はついていきます。

それを『俳筋力』と呼んでいますが、

身についた筋肉は人を裏切りません。

『継続は力なり』とは、

まさに俳句修業そのものを言い表す言葉です」

とのコンセプトで、

投句者の作品を「学びの材料」に。

読み進むうちに、自然と俳句への理解が進み、

ノウハウが身につく。

教育誌『灯台』好評連載の書籍化。 」(内容)

◇

( kindle版あり )

◇

(インスタグラム版「老後は京都で」は→コチラ)

◇

◇

( kindle版あり )

◇

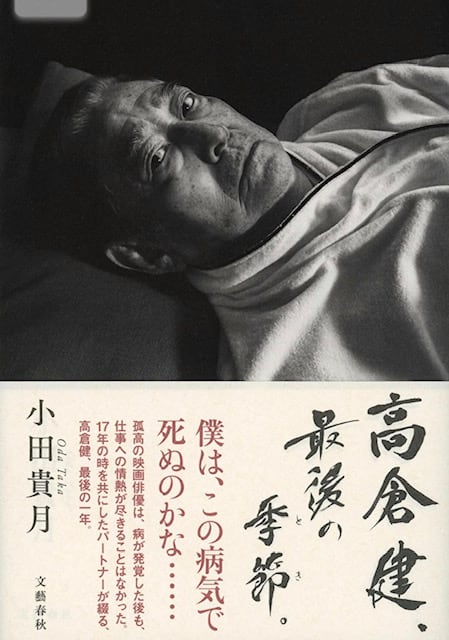

「 弟・裕次郎や家族への愛と感謝、

文学・政治への情熱と悔恨、

通り過ぎていった女たちへの思慕と感傷……。

太陽のような輝きで、

この国を照らし続けた男が

死して初めて明かす「わが人生の証明」。

死の瞬間にも意識だけは

はっきりしていたいものだ。

出来ればその床の中で、

有無言わされぬ

たった一度の体験として迎える

自分の死なるものを意識を強め、

目を凝らして見つめてみたいものだ。

それがかなったならば、多分、

この俺は

つい昨日生まれたばかりのような気がするのに、

もう死ぬのかと思うに違いない。(本文より) 」

◇

( kindle版あり )

◇

(インスタグラム版「老後は京都で」は→コチラ)

◇

|

京都うた紀行 歌人夫婦、最後の旅 (文春文庫) |

| クリエーター情報なし | |

| 文藝春秋 |

( kindle版あり )

◇

先日、NHK のBSプレミアムと4K

で放送された

「あの胸が岬のように遠かった

~ 河野裕子と生きた青春」

をご覧になった方も多いと想うが、

◇

冒頭に掲げた「京都うた紀行 」は、

その河野裕子・永田和宏御夫婦の

最後となった旅の記録。

◇

以下は、その内容紹介。

◇

「 死別を前に

歌人夫婦が訪ねた歌枕の地

歌に魅せられ、

その歌に詠まれた京都近郊の地を

ともに歩いて綴った

歌人夫婦の記。

河野氏の死の直前に行われた

最後の対談を収録。 」

◇

|

京都うた紀行 歌人夫婦、最後の旅 (文春文庫) |

| クリエーター情報なし | |

| 文藝春秋 |

( kindle版あり )

◇

(インスタグラム版「老後は京都で」は→コチラ)