(2024年6月30日投稿)

【はじめに】

今回のブログでは、次の著作を参考にして、先の疑問に答えるとともに、囲碁の歴史的なことについても述べてみたい。

〇中山典之『囲碁の世界』岩波新書、1986年[1999年版]

中山典之氏は、プロフィールにもあるように、本書の執筆当時、日本棋院棋士六段であった。

ところで、実際に、「どうしたら碁が強くなれますか」という質問は、最も度々質問されることの一つであるという。

それに対する答えはいつも決まっているそうで、次の三個条だとする。

一、よい師匠を見つけなさい。

一、よい書物を探しなさい。

一、よい碁がたきを作りなさい。

(中山典之『囲碁の世界』岩波新書、1986年[1999年版]、37頁)

中山典之氏は、知る人ぞ知る、「囲碁界の講談師」という異名があり、囲碁史にも詳しく、また話が面白い。その一端を、中国や日本の歴史上の人物に関しても紹介できたらと思う。

【中山典之氏のプロフィール】

・1932年長野県に生まれる。1951年上田高校卒業。

・1953年鈴木五良八段に入門、1962年入段。執筆当時、日本棋院棋士六段。

<著書>

・「実録囲碁講談」(日本経済新聞社)

・「碁狂ものがたり」(日本棋院)

・「初段の戦略」(日本棋院)

・「囲碁の魅力」(三一書房)など

【中山典之『囲碁の世界』(岩波新書)はこちらから】

中山典之『囲碁の世界』(岩波新書)

〇中山典之『囲碁の世界』岩波新書、1986年[1999年版]

【目次】

第一章 碁を愛した先人たち

碁の起源

勝負ごと

賭碁は賭けにならない

聖武天皇遺愛の碁盤

宮中で囲碁の行事

強手、醍醐天皇

皇室でも囲碁を

第二章 二千年の昔、既にプロ級?

三国時代の囲碁

関羽の大手術

斧の柄が朽ちる

名手・王積薪、老女に学ぶ

第三章 囲碁で決った関ヶ原の戦い

石田三成、碁を知らず

家康は国手(名人)なり

秀忠の大失着

第四章 囲碁史を飾った名手たち

家元制度の確立

碁聖、本因坊道策

ヨセの名局のヨセに異議あり―梶原武雄九段の炯眼―

文政・天保の場外乱闘

松平家の血戦

林元美、決死の弾劾

此棊は手見を禁ず(この碁は待ったなしですよ)

第五章 プロ棋士生活白書

きびしい職業

トーナメントでは生活できない

棋士とマスコミ

盤上に夢を求めて

第六章 西洋囲碁事情

西洋囲碁の歴史

ヨーロッパ・ゴ・コングレス

囲碁人口と実力

チェスにとって替るもの

大失敗も楽し

海外普及について一言

心の交流

第七章 コンピューターは人間より強くなれるか

思考するコンピューターの出現

十九路の盤上は変化無限

そのときの驚き

第八章 ホンの少々、囲碁入門

碁は簡単に覚えられる

技術の第一歩、シチョウ

第九章 碁のある人生

碁を知らなかった人

碁を覚えるのが遅かった人

碁をたっぷりと楽しんでいる人

あとがき

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

〇第一章 碁を愛した先人たち

・碁の起源

〇第二章 二千年の昔、既にプロ級?

・三国時代の囲碁

・関羽の大手術

・斧の柄が朽ちる

・名手・王積薪、老女に学ぶ

〇第四章 囲碁史を飾った名手たち

・碁聖、本因坊道策

〇第八章 ホンの少々、囲碁入門

・シチョウ

碁の起源

第一章 碁を愛した先人たち

・碁は、いつごろ、誰によって打ち始められたものか、いまとなっては誰にも分らない。

歴史上の人物で碁を打った例をあげている。

・まずは明治の元勲は、たいてい碁を打ったそうだ。

伊藤博文、大久保利通、西郷隆盛。

下級武士の出身であるこれらの人々でさえ、大の碁好きであったのだから、大名や公卿は申すまでもない。

最後の将軍となった徳川慶喜も、瀬越憲作名誉九段に五子(もく)置いて打ったというから、現在の標準で言えば、立派なアマチュア五段である。

・戦国時代の武将も実によく碁を打った。

わけても、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の三人は、いずれも大の碁好きである。

ときの名人クラスの碁打ちを集めて家元制度をこしらえた。

国家の保護があったので、日本の碁の技術は大いに進歩し、現代碁界隆盛の一因につながっている。

・日蓮上人や菅原道真も、碁を好んだ。

日蓮の書き残した書物には、碁を引用した話がある。本当かどうかは分らないが、わが国最古の棋譜(ゲームレコード)は、日蓮と弟子の日朗が建長5年(1253年)の正月に、鎌倉の松葉谷草庵で打たれたものと伝えられている。

・菅原道真は、いうところの天神さま。

学問の神様とされているが、天神さまの作った漢詩の中には、碁を詠じたものがたくさんある。

一つだけ、示す(『菅家文草』所収)

囲碁

手談幽静処 手談(しゅだん)、幽静の処

用意興如何 意を用いること興如何(いかん)ぞ

下子声偏小 子を下すこと声偏(ひと)えに小さく

成都勢幾多 都を成すこと勢い幾ばくか多き

偸閑猶気味 閑を偸(ぬす)みてなお気味あり

送老不蹉跎 老を送りて蹉跎(さだ)ならず

若得逢仙客 若し仙客に逢うを得ば

樵夫定爛柯 樵夫定(さだ)めて柯(おののえ)を爛(ただら)さん

※詩の中にある手談と爛柯(らんか)は、囲碁の別称である。

詩の題も、そのままズバリ囲碁となっている。

当節、受験生が藁にもすがる思いで天神様に絵馬などを奉納するが、碁石の一粒でも奉納して、私は碁が大好きです、天神様、一番打ちましょう、とでも語りかける方が道真公の御意に叶うかも知れない、と著者はいう。

・平安時代になると、『源氏物語』の紫式部、『枕草子』の清少納言が、いずれもかなりの打ち手であったろうと思われる。

両才媛の囲碁の記述は、囲碁の専門用語を使いこなし、情景描写も碁を知っていなければ、書けぬくだりがあって、まことに面白い。

※有名な国文学者でも、碁の用語が分らぬために、『源氏物語』の解釈が間違っているケースも少なくないという。

・もっと古い時代になると、『万葉集』に「碁師の歌」が見られるし、『古事記』の記述文にも「碁」の文字が使われているということである。

※さて、こうした次第で、大昔から多勢の人によって打ちつがれてきた碁だが、その起源については誰も明らかにしてくれない。

ただ、碁は大昔に中国の聖天子、堯、舜が作ったと伝承されてきただけである。

(中山典之『囲碁の世界』岩波新書、1986年[1999年版]、2頁~5頁)

三国時代の囲碁

第二章 二千年の昔、既にプロ級?

・中国の古書を見ると、碁に関する記述は2600年ほども昔の歴史書に出てきて以来、まさに山ほども見られるが、面白いからといっていちいち引用していては、とても紙幅が足りない。

この際は西暦200年ごろ、中国が魏、呉、蜀の三国に分立していたころから始めることとしよう。

・当時の中国には、もちろん碁が存在し、しかも大いに盛んだった。

魏の曹操は有名な兵法家であり、詩人であり、書家でありというすごい大人物であるが、囲碁の腕前も一流だったということだ。

・『三国志・魏書一』という書物の武帝紀注に、

「馮翊(ヒョウヨク)ノ山子道・王九真・郭凱等、囲棊ヲ善クス。太祖(曹操)皆與(トモ)ニ能ヲ埒(ヒト)シクス……(後略)」

(※馮翊=郡の名。今の陝西省大茘縣)

とあるが、山子道、王九真、郭凱らと肩を並べる高手であったとは驚きである。

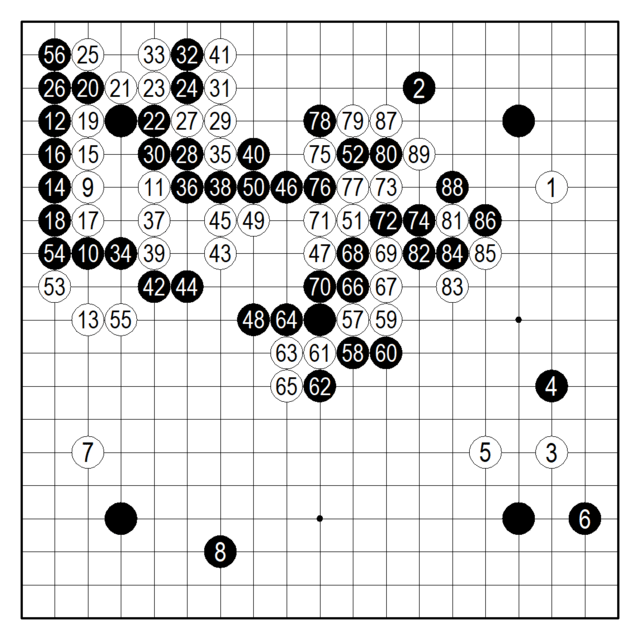

≪棋譜≫43手まで

先 呂範(白)

孫策(黒)

※古代中国では、貴人または技倆の上の者が黒石を持ったという。

(中山典之『囲碁の世界』岩波新書、1986年[1999年版]、31頁)

・どちらが先であるかは分らないが、古書に書かれていることが確かなら、本局は呂範の先番と推定されるらしい。

・なお、中国では、近代まで四隅に置石を置きあってから、一局が始まった。

・呉の英主、孫策もかなりの打ち手であったらしく、その謀臣、呂範との一局が、中国最古の棋譜として今に伝えられているほどだ。

中国最古の棋譜は、すなわち世界最古の棋譜ということになるが、この棋譜が、はたして孫策が実際に打ったものかどうかは誰にも分らない。

ただ、その後、ずっと時代を降って、唐代に現れた王積薪、滑能などという「名手」の棋譜が一枚も残されていないことから見ると、『忘憂清楽集』(北宋の時代、11世紀ごろの棋譜が載っている書物)に突然現れたこの孫策・呂範局は、後世の何者かがこしらえたものだろうという説が多い。

・ただし、著者が面白いと思うのは、日本でも歴史に残る棋聖といえば、元禄時代の道策と幕末の秀策だが、孫策とはいかにも碁の強そうな名前であり、願わくばこの棋譜が本ものであってくれたらと祈りたい心境になるから、妙なものだという。

事実、この碁に見せた孫策・呂範両雄の腕前はなかなかのもので、たぶん現代のプロ低段者に近い実力はあるようだ。

鬼才、梶原武雄九段に並べて見せたところ、なかなかのものだと感心しておられたから、これは技術上では折紙付きだが、いよいよもって後人の仮託という気配が濃厚であると記す。

(中山典之『囲碁の世界』岩波新書、1986年[1999年版]、30頁~32頁)

関羽の大手術

第二章 二千年の昔、既にプロ級?

・三国志といえば、前半の主役はもちろん魏の曹操であり、対抗するのは劉備、関羽、張飛の三義兄弟である。

この話は、武術の神様として中国で祭られている関羽将軍の話である。

今を去ることおよそ1800年の昔、智勇兼備の名将関羽は、魏将曹仁を樊(はん)城に追いつめていた。勝ちいくさの関羽は、大将みずから北門の前に馬を進め、雷のような大音声で降伏を呼びかけた瞬間、500人の射手の集中射の的になり、その中の1本が右腕に突き立って、落馬してしまった。

息子の関平以下、諸将が必死に慰留したため、関羽はひとまず退いて治療するかということになった。

早速、部下に命じ、八方に手分けして、然るべき名医を探し求めていたところ、当時、天下に聞えた外科の名医、華陀(かだ)というドクターが突然、先方からやってきたという。

かなりの重症で、矢じりに烏頭(うず)という毒薬が塗ってあり、その毒は既に骨髄にまで達しており、早く手を加えないとひじが動かなくなるという。

医者の荒療治で、骨髄中に達した毒素を刀で削りとり、その上に薬を塗り込み、傷口を縫合すれば、大丈夫だそうだ。

『三国志演義』は、次のように語る。

「陀、乃チ刀ヲ下シテ皮肉ヲ割開シ、直ニ骨ニ至ル。骨上已ニ青シ。陀刀ヲ用テ刮(けず)ル。悉悉声アリ(ぎしぎしと骨をけずる音がした)。帳上・帳下見ル者皆面ヲ掩(おお)ヒ、色ヲ失フ。公、酒ヲ飲ミ、肉ヲ食イ、談笑シ、弈棋ス。全ク痛苦ノ色無シ。

※この話には、著者はいろいろと教えられるところがあるという。

当時は、手術のときに用いる麻酔薬などは当然なかったろう。すると、関羽が手術前に飲んだ数杯の酒も、手術中に手にした酒杯も、談笑も、ある意味では麻酔の一種と取れなくもない。

そして、碁を打つということ自体が、もしも碁をザル碁程度以上に打てる者にとっては、まさしく麻酔の作用があると著者は記す。

関羽将軍も、また良き打ち手であったろうとする。

※ところで、著者はプロ棋士として最も度々質問されることの一つに、「どうしたら碁が強くなれますか」というのがあるという。

それに対する答えはいつも決まっているそうで、次の三個条だとする。

一、よい師匠を見つけなさい。

一、よい書物を探しなさい。

一、よい碁がたきを作りなさい。

(中山典之『囲碁の世界』岩波新書、1986年[1999年版]、32頁~39頁)

斧の柄が朽ちる

・むかしむかし、晋(春秋時代、西暦紀元前500年ころ)の国の信安郡は石室山の麓に、王質という樵夫(きこり)が住んでいたという。

ある日、木を伐るために石室山の奥深く分け入って行ったところが、小さな広場があって、木のかげの涼しそうなところで四人の童子が碁を打っていた。

碁好きの王質、たまらず傍に寄って碁を眺めた。

そのうちに、童子の一人が、

「これ、食べる」

と、なつめの実のようなものをくれた。

王質、ごちそうさまと礼を言い、それを口にふくんだが、不思議なことに、いつまで経ってものどが渇かずお腹も空かない。

王質は必然的に時間の経つのを忘れ、いつまでもいつまでも碁を眺めていた。

夕方近くになって、童子たちは碁をやめた。

童子たちは、まだ傍に王質がいるのを見て大いに驚いた。

我に返った王質、手にした斧を杖にして立ち上がろうとしたが、思わずよろめいた。

どうしたことだろうと斧を見ると、斧の柄はすっかり朽ちはて、斧の本体そのものも錆びついてしまっている。

これでは木を伐るわけにも行かぬから、家に帰るしか打つ手がない。王質は山を下り、村に入った。

さて、村に帰ったが、どうやら村の様子がおかしい。道を行き交う人は誰も彼も顔を知らない人ばかりである。漸くにして、わが家とおぼしきところまでたどりついたが、その家は朽ちはてて荒れはてていた。王質は呆然自失。

傍を通りかかった人に尋ねると、

「王質という人は、その昔、たしかにこの村に住んでいたそうですが、あるとき、一人で山へ入り、そのまま行方不明になっちゃったそうです。その王質さんの、確か七代目の王さんがこの近くに住んでいる筈だから誰かに聞いて訪ねてごらんなさい」と答えた。

※筋としては、日本の浦島太郎の話とよく似ている。

ところで、この斧の柄が朽ちるという語を、漢字で書くと、爛柯の二字となる。

爛はただれる、朽ちるという意味である。

柯は柄であるから、この「らんか」という語は、転じて囲碁の別名となった。

大正13年(1924)に発足した日本棋院(プロ棋士の団体)が最初に発行した雑誌に、『爛柯』というのがある。これは現在も続いている雑誌『囲碁クラブ』の前身であるそうだ。

前に菅原道真公の漢詩を紹介したが、あの中にあった爛柯は、まさしくこの故事に基づいている。

(中山典之『囲碁の世界』岩波新書、1986年[1999年版]、39頁~42頁)

名手・王積薪、老女に学ぶ

「第2章 二千年の昔、既にプロ級?」の「名手・王積薪、老女に学ぶ」(43頁~51頁)

に面白い話が載っている。

・唐の時代、玄宗皇帝の天宝14年(755)、安禄山の乱が起り、玄宗が都から追い落としをくらい、文武百官をひきいて、はるか西南の蜀の国、今の成都に都落ちを余儀なくされた。

白楽天の詩、長恨歌にもあるが、けわしい山々の奥深く逃げこむこの軍旅は、さんたんたるものであったに違いない。

・唐代の囲碁の名手、王積薪も、翰林院(名儒、学者などが、皇帝の詔勅などを文章にする役所)の役人であったから、この一行の中にあった。

碁は強くても武術で鍛えていたとも思えない文部省か宮内庁といったあたりの下っ端役人には、下役もつき添っているわけがないし、乗馬などはもちろんなかったろう。

・蜀の山道はいよいよけわしく、道中にある宿場や民宿(?)は政府高官の占有するところとあって、王積薪は泊るべきところもなかった。

・王先生、痛む足を引きずり引きずり、渓谷を深く分け入って行くと、オンボロの小屋があって、老婆と嫁が二人で暮しているところに出くわした。

もう、一歩も歩けそうもないので、深々と頭を下げて一夜の宿を頼むと、飲料水と燈火を持ってきてくれたが、折しも夕暮れであり、二人の婦人は錠を下して寝てしまった。

王先生の方は、やむなく軒下で横になったが、体のふしぶしが痛んで、夜が更けても眠れなかった。

・突然、姑が嫁に言う声が聞こえてきた。

「良い晩ですね。でも、何の楽しみもなくて残念ですわね。碁でも一局打ちましょうか」

「はい、教えていただきましょう」

と嫁の声。

しかし、不思議なことではある。

家の中には燈火がないし、第一、二人は別々の部屋に寝ている筈である。

おかしなことがあるものだと思って、王先生はオンボロ小屋の壁のすき間に耳を当てた。

「東の五・南の九に打ちました」

嫁の声が聞こえてきた。嫁の先手番とみえる。

「東の五・南の十二に打ちましたよ」

声に応じて姑が答える。

「西の八・南の十にいたしました」

少考した後の嫁の声。

「では西の九・南の十にしましょう」

とおだやかに響く姑の声。

・さてさて、これはどうした棋譜になるであろうか。

東だの南だのと麻雀みたいなことを言ってサッパリ分らないが、当時の中国の碁は四隅の星(第四線と第四線の交叉点)にお互いに置石を配置して打ったとされ、現代と違って、白が先手だったというから、仮に東西南北と盤端に書き込み、「東の五」は盤端から数えて第五線、「南の九」は盤端から数えて第九線とした棋譜をこしらえてみれば、図示したような布石となるという。

もちろん、これは仮定の棋譜であり、本ものがどうだったかは分る筈がないけれど、中国の人はもっともらしく話を仕立てるものではある。

≪棋譜≫

西暦755年

弈於蜀山中

九目勝 姑(黒)

先 嫁(白)

立会人 唐 王積薪

記録員 和 中山典之

※対局者が横になり、天を仰いで打ったので、左辺が東になり、右辺が西となった。

※【梶原武雄九段感想】

・白3、黒4はともに感度がすばらしく、特に黒は強い。

ことによると碁の神様かも知れんな。

(中山典之『囲碁の世界』岩波新書、1986年[1999年版]、46頁)

・ところで、この棋譜だが、白1、黒2は、かつての本因坊武宮正樹九段の宇宙流の傾向があって、なかなかの手であると著者は記す。

・また、白3と嫁が中央に打って出たのに対し、黒4とツケた姑の手は白1に対して分断攻撃の気配を示した一着。

これまたなかなかの味わいがあり、あるいは名人の打った手かも知れない。

著者としては、この棋譜の続きをもう少し見たい気分であるという。

これだけでは、決して弱いとは思えぬが、どれくらい強いか測りようがない。

・さて、この深夜の一局、双方とも一子(し)を下すごとに少考を重ね、ほどよい間合いで進行して行く。

腕時計、いや腹時計を見たら、もう夜中の二時を回っている。

36手目、姑が言った。

「もう、あなたの負けよ。わたしの九枰(へい、九目[もく]のことか)勝ちでしょう」

嫁もこれに同意し、この一局は終了。

しばらくすると、スヤスヤと安らかな寝息が聞こえてくるばかりだった。

・王積薪、この35手(ママ)を、しっかりと頭に刻みこんだ。

夜が明けると、王積薪は衣冠を整え、老婆を拝して、指南を仰ぎたいと申し入れたのである。

すると老婆は、

「あなたの思い通りに一局を並べてごらんなさい」

という。王積薪、いつも肌身離さず持っている袋の中から碁盤を取り出すと、考えられる限りの秘術をつくして打ち進めて行く。

打ち進めること十数手。老婆は嫁をかえり見て、

「この人には常勢(定石、原則的な模範的進行例)を教えてあげれば充分ですね」

という。

そこで嫁は、攻、守、殺、奪、救、急、防、拒の手法を教えてくれたが、それは何とも簡単、あっけないほどのものであった。

よって王積薪、更に教えを乞うと、老婆は笑いながら答える。

「いやいや、これだけ知れば、人間界では天下無敵でありましょうよ」

王積薪、恭々しく礼拝して感謝の意をあらわし、では、と別れを告げる。

十数歩も歩いたろうか。もう一度礼拝しようと振り返ってみると、さきほどまで確かにあった、あのオンボロ小屋は影も形もなくなっていた。

・王積薪は、その後、老婆の予言の如く、誰にも負けぬほどの腕前になったという、めでたしめでたしの怪奇物語である。

・さて、この伝説だが、プロ的に考察すれば、これは何とも難しい物語ではある、という。

だいたいにおいて、碁盤なしで碁を最後まで完全に打てるのは、現在のプロ棋士の中には一人もいないと断言してよいそうだ。

まあ、二子(もく)くらい弱くなってもよければ、時間さえかければ何とかなるだろうとも。

・然るに、蜀の山中の老婆たるや、僅か35手で一方の九目勝を読み切った。

もしこれが事実なら、この老婆はまさしく棋神。

著者よりも聖目(せいもく)くらい(想像を絶するくらい)強いのは間違いないという。

(中山典之『囲碁の世界』岩波新書、1986年[1999年版]、43頁~48頁)

碁聖、本因坊道策

「第四章 囲碁史を飾った名手たち」の「碁聖、本因坊道策」(71頁~80頁)には、本因坊道策について述べている。

・江戸時代三百年の囲碁史は、ひと口に言ってしまえば、四家元による名人碁所(ごどころ)を賭けての血みどろな闘争だったといえるようだ。

当時の考え方では、上手(じょうず、七段)の地位に達するのは、人間わざでは最高級のものとされ、その上の準名人(八段)、名人(九段)は神技の持主でなければうかがうことができぬ聖域とされていた。

そして、名人の芸に達すれば、幕府から碁所の地位を与えられ、家元四家の上に立って号令することができた。

※この点、現代の新聞棋戦による「名人」や「棋聖」が、たった(?)2、3千万円ほどの賞金を得て、しかも1年かぎりのタイトルを名乗るのとはケタが違うといえなくもないとする。

・ただし、昔の名人は一時代にたった一人しか許されていないから、もし、同時代に2人以上の名人級の打ち手が現れたら、事件がややこしくなる。

名人の実力がありながら、こうした事情もあって名人になれなかった棋士に、本因坊元丈、安井仙知(知得)、井上因碩(幻庵)、本因坊秀和の四名手がいる。

(後世はこの4人を囲碁四哲と呼び敬っている)

・しかしながら、多少、実力がぬきんでていたところで、他家から名人碁所が出るのは自家の不都合。先祖に対して申し訳が立たぬという感情もあり、名人碁所がすんなりと決定した例はほとんどない。

第四世本因坊の道策名人の場合は、珍しい例外だった。

道策は、後世から「実力十三段」といわれたほどの怪物である。

他の家元三家がタバになってかかっても敵わなかった。

先(せん)はおろか、二子(もく)置いても勝てるかどうか保証の限りでないとあってはしかたがない。加えて道策は人物も立派、人望もあるとあっては、異議の申し立てようがなかった。

〇ところで、道策と現代のトップクラスの棋士とでは、どちらがどのくらい強いだろうか。

この問いを著者もしている。

これはなかなかの大問題であるという。

プロ棋士にとっては、道策先生は神様みたいなものであったから、これとせいくらべをしようなどという元気のよい人は、昔からいなかったし、現代でも見当たらないという。

ただし、いずれの時代でも、時の第一人者と道策先生の実力差は興味がある問題と見え、いくつかの話が書き残されている。

・道策の直接の弟子で、その死後に名人碁所となった井上因碩(道節)は、

「私が黒を持って道策師に向ったとすれば、不肖なりといえども道節、盤上の理はほとんど知りつくしているので、恐らくは百戦百勝であろう。

しかしながら、これは十九道三百六十一路という限られた盤上だから言えることであり、もし、この小碁盤を四つ合わせて、千四百余路の大碁盤で勝負を決しようとすれば、道策師は多々ますます弁ず、であろうが、私は茫洋自失、どうしたものか分らなくなってしまうであろう。よって、私の真の力は、道策師に及ばざること三子であると自信している」

・また、道策没後130年、天保時代に名人となった本因坊丈和は、弟子の問に答えて、

「道策師と私が十番碁を打ったとすれば、最初の十番碁は五勝五敗の打分けとなるであろう。しかし、次にもう一度十番碁を打てば果して打分けにこぎつけられるものかどうか」

語尾をにごしたようなことが伝えられている。

※この丈和先生もたいへんな大名人であり、幕末の棋聖、本因坊秀策が出現するまで、つまり明治以前までは、前聖道策、後聖丈和といわれたほどの人だった。

明治になってから、秀策の株が上り、棋聖といえば道策、秀策の二人というのが現代での通り相場となっているのは、丈和先生としては少々ご不満かもしれないという。

・ところで、現代の棋士たちの道策観だが、半数以上の人は道策に無関心であろうとする。

若い棋士たちの関心は、もっぱら現在打たれている趙治勲、小林光一、武宮正樹ら諸先生の打碁であるのは当然である。少し時代をさかのぼって、呉清源、坂田栄男、藤沢秀行。

もう少し頑張って、本因坊秀策、村瀬秀甫、本因坊秀栄らの諸名手まで研究する時間的余裕がある人は、よほどの勉強家であろうという。

・だから、大半の棋士の答えは、次のようなものになるそうだ。

「道策先生と言っても、なにぶんにも大昔のことだから比較にならないでしょう。

三百年の間に定石や布石も大いに進歩したのだから、当然、現代の方に分があるべきでしょう」

・これに対し、道策の碁が大好きだという人たち、例えば小林光一、梶原武雄、酒井猛、福井正明らの諸先生は、そんなことはありませんと首を振る。

余人は知らず、道策先生だけは別格、比較するのも恐れ多いというムードであった。これらの道策党の気持を代弁すれば、次のようになる。

「なるほど、道策先生の時代の碁は、定石や布石が発達不充分で、今の目から見るとたいしたことがなさそうに見える。しかし、それも二十手か三十手までのことであり、未知の世界に入る中盤以降の芸は、とてつもなく高いものである。現代が道策を超えているなどとは、とんでもないことである」

そして、

「仮に、いま道策先生が出てきて、現代の碁を見たとしよう。

最初の二日くらいはホホウと目を丸くされるかも知れんが、一週間もすれば、たかが三百年間の進歩など全部吸収してしまうだろう。棋聖も名人も本因坊も、全タイトルを持って行かれてしまうだろう」

※著者はこう想定している。

・著者は、小林光一・八段(当時)の『小林流必勝置碁』という本を書いたことがある。

その中に「盤側余話」と題して、明治以前の歴史上の名手たちのランキングをこしらえて、発表したことがあるそうだ。

それによると、次のようになっている。

第一位 本因坊道策

第二位 本因坊秀策

第三位 本因坊丈和

第四位 本因坊秀栄

第五位 本因坊秀甫

※ところで、現代碁界が、このベスト5に割って入ることができるのだろうかという。

呉清源、坂田栄男の両雄は実績から見て有望のようにも思うけれど、著者にはとても分るわけがないとする。

・著者も、道策先生の碁が大好きであるという。

手元に130局ほどを集めて楽しんでいるそうだ。

なにぶんにも神様の碁であるから、一手一手の意味はよく判らないが、アレヨ、アレヨという大騒動が終ってみると、相手が吹っ飛んでいるありさまが、ワクワクするほど面白いそうだ。

よって、碁を打てる人のために、一局だけ、五子局の稽古碁をあげている。

➡これほど面白い碁も少ないから、碁を知っている人は是非並べて欲しいそうだ。

【本因坊道策と雛屋立甫の五子局】

本因坊道策 中押勝

白89手まで、以下略

・対局者の立甫は本姓を野々口と言い、京都に住んでいた高名の俳人である。

この碁について、80年ほど経って名人になった本因坊察元が立甫は(プロの)三段くらいの力があるが、正式に勉強していないので、その力を利用されて逆に投げ飛ばされた(学ばざる碁故如是[ゆえかくのごとし])と評したという。

・事実、この碁の立甫宗匠の打ちっぷりは、闘志満々でまことにすばらしい。

黒52では78と堅く連絡しておけば道策先生も閉口したのではなかろうか、と著者はいう。

・黒72と切ったあたり、並べていた著者は道策先生大苦戦とみている。

それがどうしたことか、十数手進んだ白89では、黒の種石二子(もく)がボインと打ち上げられる始末である。

(これはまさに道策の神技である)

※ところで、この野々口立甫、いろいろと逸話があるようだ。

あるお百姓さんが畑に瓜を作っていたところ、夜な夜な狐に食われる。いろいろと防禦策を講じたが、相手はよほどの古狐(ふるぎつね)と見えてうまく行かない。

そこで立甫宗匠の登場となる。

「鬼神をも感動せしむる、わが言の葉を以つてするに、妖魅の眷族(けんぞく)、野狐、なにほどの事かあらん」

と、気合するどく即吟一句、

己(おの)が字の つくりを喰(くら)ふ狐かな

サラサラサラと紙片に書き、これを竹に挟んで瓜畑のど真ん中に立てさせたところ、アーラ不思議や、その夜から狐がコンようになったということである。

なお、立甫宗匠の句に、

声なくて 花や梢の高笑ひ

というのもある。

※道策先生は、はるか梢の上の方、いちばんてっぺんに咲く大輪の花である。

下の方で後世のヘボどもが、道策の芸がどうのこうのとガヤガヤ騒いでおるが、そんなことかも知れんし、そうでないかも知れん、ワッハッハと声なき声が梢の方から聞こえてくるような気がする、と立甫宗匠が詠んでいるように思えなくもない、と著者は評している。

ともあれ、俳句の世界では、さしずめ松尾芭蕉が道策という役どころであろうが、そのひと時代前にも立甫のような日本語の達人がいたという。

(中山典之『囲碁の世界』岩波新書、1986年[1999年版]、71頁~80頁)

シチョウ

シチョウ

第八章 ホンの少々、囲碁入門

【技術の第一歩、シチョウ】

【5図】シチョウ

・黒1と逃亡を計ったとき、白2と打つのは非常によい手である。

・以下、右、左と交互に黒を追いかけ、結局は黒を全滅させてしまうことができる。

・この技術はシチョウと呼ばれ、碁の手筋としては最初に覚える重要なものである。

・四つずつ並んで前進して行くから、「四丁」なのだということである。

(中山典之『囲碁の世界』岩波新書、1986年[1999年版]、211頁)

【6図】シチョウ崩れ

・相手をシチョウにかけて、大きくいただいてしまおうというのは初心者の夢だが、前方不注意でえらい事故を起すこともある。

・図はその一例だが、三角印の黒があったりしたら一大事で、白11までと追いかけたところが、逆に白7の一子がアタリ(次に取られる)の状態となって、白11のとき黒12と逆に取られてしまった。

・「取ろう取ろうは取られのもと」とは、よく聞く話である。

・こんな結果になったりしたら、白としてはまことに不都合なことになる。

将来、黒a, b, cなどと打たれることにより、両アタリ(二つの石が同時にアタリになって次にどちらかが取られる形)が山ほども生じ、白がボロボロに取られてしまうだろう。

・白は大急ぎでa, b, cに補強する必要があるが、とうてい間に合わない。

つまるところ、国家の大方針が悪かったということになろうか。

(中山典之『囲碁の世界』岩波新書、1986年[1999年版]、212頁~213頁)

【7図】ハテな?

・シチョウの行く手に、黒石や白石がゴチャゴチャしていたりしたら、話がややこしくなる。

・こうしたときは、皆さんは勉強のためにトコトンまでやってみることをおすすめする。

失敗したってタカが盤上の石なのだから。

・ところで本図。白1のシチョウは成立するだろうか。

(中山典之『囲碁の世界』岩波新書、1986年[1999年版]、213頁)

【8図】方向変換!

・白1以下、アタリ、アタリと必然の手順で、白11、13と妙なことになった。

・何と、奇妙な方向変換で新しいシチョウみたいなことになるではないか。

光が鏡に当って屈折したように、ちょうど90度に折れ曲ったのである。

シチョウの結果は、もちろん前方の状態によって決まるのである。

(中山典之『囲碁の世界』岩波新書、1986年[1999年版]、214頁)

【9図】ちょいと一問 白1のシチョウの結果は?

・ここで、ちょっと面白い問題をさしあげよう。

・本図、白1と打ち、黒の二子をシチョウに取ることができるだろうか。

ごくやさしい問題だから、たったいま碁を覚えたばかりのあなたでも、その気になれば解決可能である。

・白1に続いて、黒がaと逃げ出し、白がbとシチョウに追いかける。

そして、その結果はどうなるだろうか。

・実はこの解答は本章の扉(205ページ)に掲げておいたので、チョイとご覧願いたい。

白1のアタリから白77まで、完全なハート型ができあがるのをご覧いただけよう。

※著者は外国へ行って碁の講演をするとき、最初にこの図を大碁盤に並べることが多いそうだ。

聴衆の中には初心者もいるし有段者もいる。

中にはこれから碁を習おうという人もいるが、この問題はこれらすべての人々に大歓迎されるという利点があるようだ。

もし、あなたがアマ高段者なら、9図の問題を見ただけで、頭の中で77手の先まで読みきれるであろう。

また、もしあなたがアマ初段前後の棋力なら、実際に碁盤の上に石を並べて正解を得るだろう。

さらに、あなたが仮に初心者であったとしても、盤上に石を置いてみれば、試行錯誤の末に、この77手の正解にたどりつくだろう。

なにしろ、正解手順はこの一つだけしかないのだから……。

※余談になるが、外国人はこうしたユーモアの世界にことのほか熱心で、本図は、英語、ドイツ語、フランス語などなど、各国の言語によってそれぞれの国に紹介されたそうだ。

その種本になった中山典之『実録囲碁講談』の英語版で、翻訳者のジョン・パワーさん(日大講師、アマ五段)は、

It’s a pity our games aren’t always this beautiful.

と書き添えてくれたという。

・なお、碁には、この他に同形反復を禁止するコウのルールがあるが、これについては、どうか、入門書なり、あたなの友人で碁を知っている人に聞いていただきたいという。

・結局、碁のルールは、

①地の多い方が勝である。

②周囲を取り囲まれた石は生存できない。

③コウのルール

の三つしかない。

(中山典之『囲碁の世界』岩波新書、1986年[1999年版]、214頁~217頁)