[映画紹介]

「屋根の上のバイオリン弾き」は、

1964年9月22日、

ニューヨークのインペリアル劇場で幕を開け、

1972年7月2日まで

7年9カ月、3242回のロングランで、

それまで「マイ・フェア・レディ」の持っていた

2717回の記録を塗り替えたミュージカル。

ショーレム・アレイヘムの短篇小説「牛乳屋テヴィエ」を原作とし、

今のウクライナにあった

帝政ロシア時代のユダヤ教徒の共同体の生活を描いたもの。

脚本:ジョゼフ・スタイン

作詞:シェルダン・ハーニック

作曲:ジェリー・ボック

製作:ハロルド・プリンス

演出・振付:ジェローム・ロビンス

19世紀末、

ロシアの架空の村アナテフカのユダヤ人のテヴィエは、

5人の娘に恵まれ、

ユダヤ教の戒律を厳格に守りつつ、幸せな日々を送っていた。

しかし、次第に伝統を守る生活に、

新しい波が押し寄せて来る。

長女ツァイテルは肉屋の後妻にと望まれるが、

幼馴染の仕立屋のモーテルと結婚してしまう。

次女ホーデルは革命家のパーチックと恋仲になり、

逮捕されたパーチックを追ってシベリアへ発つ。

更に三女は、あろうことか、異教徒のロシア青年と

ロシア正教会で結婚して、駆け落ちしてしまう。

そして、帝政ロシアの迫害で、

村全体が追放されることになり、

テヴィエたちは着の身着のままで住み慣れた村から出、

ニューヨークヘ向かう。

ユダヤ人一家を巡る、

地味な話で、

当初「ユダヤ人しか観に来ない」と言われたが、

舞台は大ヒット。

崩れゆく伝統の中での家族愛を描いたことが受けた原因だった。

この映画「屋根の上のバイオリン弾き物語」は、

ミュージカルの舞台ではなく、

1971年に映画化された背景を描くドキュメンタリー。

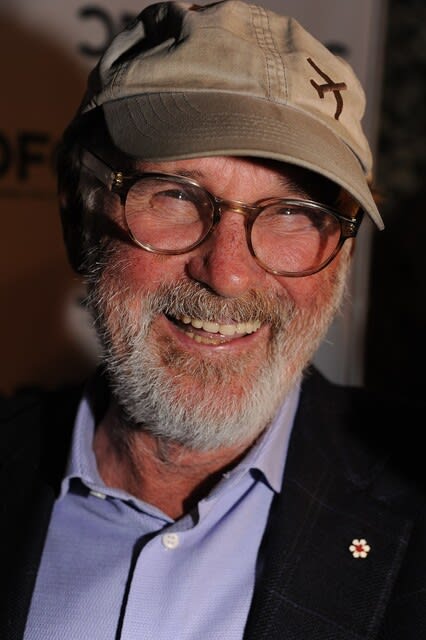

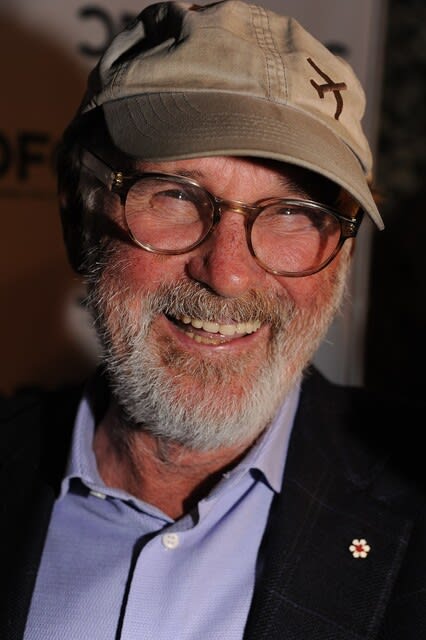

監督のノーマン・ジュイソン、

主役をつとめたトポル、

音楽を手掛けたジョン・ウィリアムズや

3人の姉妹を演じた女優たちのインタビューで綴りつつ、

本編の映像を差し挟む。

ただ、インタビューは随分前のもので、

トポルなどは既に故人である。

ただ、ロケ地を巡る困難、セットや撮影の工夫などを丹念に追っており、

一つの映画を作る過程が分かって、興味深い。

監督のノーマン・ジュイソンが「ユダヤ人になりたかった」

というのは驚き。

名字の Jewison が「ユダヤ人の息子」という意味だったとは。

後に彼はユダヤ式で結婚式をあげている。

また、 本作の後、

「ジーザス・クライスト・スーパースター」(1973)の映画化も監督している。

また、俳優の一人が、

ユダヤ人の特徴である鼻をかくすようにしていたのだが、

バーブラ・ストライサンドの出現で、

鼻に誇りを持つようになった、という話も面白い。

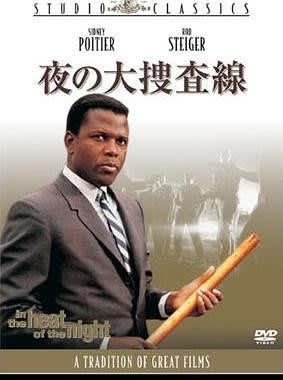

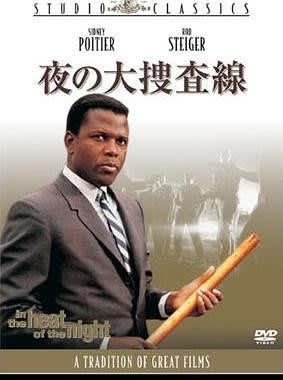

また、ノーマンが監督した「夜の大捜査線」(1967)について、

ロバート・ケネディが「歴史的な映画になる」と

予言したという挿話も、初めて知った。

改めて感じるのは、

この作品の背景となったユダヤ人問題で、

日本人には身近でないので、

どこまで作品を理解したかは不明。

ただ、映画が日本でも大ヒットしたことから、

深いところでユダヤ人と根がつながっていることが伺える。(後述)

ちなみに、

世界3大テヴィエというのがあるそうで、

ゼロ・モステル、トポル、森繁久弥のこと。

誰が決めたのかは不明。

ブロードウェイ初演のゼロ・モステルではなく、

ロンドンキャストのトポルが選ばれた理由も興味深い。

「屋根の上のバイオリン弾き」は、

2017年度のアカデミー賞で、

作品賞、監督賞、主演男優賞、助演男優賞、美術賞など8部門にノミネートされ、

撮影賞、音楽賞、音響賞の3部門で受賞。

ゴールデングローブ賞では、

作品賞、主演男優賞 (共にミュージカル・コメディ部門) で受賞している。

ノーマン・ジュイソンは、

「夜の大捜査線」、

「屋根の上のバイオリン弾き」、

「月の輝く夜に」(1987)の3作で

アカデミー賞の監督賞候補になったが、

受賞には至らなかった。

しかし、1999年、特別賞が授与され、

「屋根の上のバイオリン弾き」の中の「金持ちなら」の曲で送られて、

ステージに立った。

5段階評価の「4」。

ヒューマントラストシネマ有楽町他で上映中。

ユダヤ人とは、

ユダヤ教の信者またはユダヤ教信者を親に持つ者によって構成される

宗教集団のこと。

狭い意味では、

今のパレスチナに住んでいたイスラエル民族の中のユダ氏族の子孫を示す。

今は、ユダヤ人の母親から生まれた者、

あるいは正式な手続きを経てユダヤ教に入信した者がユダヤ人であると規定されている。

イスラエルの国内法である帰還法は

「ユダヤ人の母から産まれ、あるいはユダヤ教徒に改宗した者で、

他の宗教の成員ではない者」

をユダヤ人と定義している。

現在の調査では、全世界に1340万を超えるユダヤ教徒が存在する。

元々の居住地域は、

今のイスラエルの地域(パレスチナ)だが、

離散と流浪の歴史を持っている。

ローマ帝国の侵攻により、

故郷を離れ、世界中に散り散りになり、

各地で共同体を形成し、

固有の宗教や歴史を固く保持する少数派の集団となった。

「来るべき年には、エルサレムで」

という挨拶があるように、

故郷へ戻ることへの希望が民族を支え、

その帰還運動によって成立したのがイスラエル国家である。

聖典は旧約聖書。

それとは別にトーラーと呼ばれる戒律書を持ち、

それによって生活の規範が厳しく定められている。

言葉は現地の言葉と、

イディッシュ語という独特の言語を話す。

元来優秀な民族で、

科学分野、芸術分野、経済分野で強い影響力を持っている。

以下は、おまけの与太話。

ところで、日本人はイスラエル民族の末裔だ、

という説がある。

イスラエルの12氏族のうち、

北と南に別れた後、

南の子孫たちは、後のユダヤ人になるが、

北の10氏族の行方が分からない。

歴史の中で消滅し、

「ミッシング・リンク」と呼ばれるが、

それが渡り渡って、日本に来た、という説。

西洋の人類学者が、明治時代、日本に訪れた時、

皇族の顔を見て、

「ミッシングリングがいた!」

と叫んだ、という話がある。

(出所不明)

様々な根拠として、

モーゼがエジプトを脱出する前、

エジプトを災厄が襲ったにもかかわらず、

イスラエル民族の家は、羊の血を門に塗って災厄を免れた、

という話が旧約聖書にあるが、

日本の神社の鳥居の形と赤い色がその名残である。

古事記に、男女の神によって、日本が生み出されたという話があるが、

それは、創世記にあるアダムとエバのことである。

イザナギ、イザナミの二人の神は

「誘う木」と「誘う実」であり、

それは、蛇の誘惑で、果実を食べた話、「誘惑の木」「実」と通じる。

「親」という文字は、

木の上に立ってアダムとエバを見守る、親なる神を表現している。

大きな舟を表す「船」という文字は、

ノアの方舟に入ったノアと3人の息子とその連れ合い

(合計8人、つまり、八口)を示す。

仲人が男女を仲介する制度は、日本とユダヤだけに共通する。

日本の祭りでの神輿の起源は

モーセの十戒を納めた箱、

担いで移動した聖なる櫃である。

皇室が守る三種の神器には、ヘブライ文字が刻まれている。

古代ヘブライ語と日本語には沢山の近似点がある。

「君が代」さえ、ヘブライ語で意味が通じる。

等々、こじつけとも真実とも知れない説。

一度日本人とユダヤ人のDNAを比較したらどうかと思うが。

東北地方の戸来(へらい) には、

「イエスの墓」というのさえある。

十字架にかかったのは、

イエスの双子の兄弟のイスキリで、

イエスは逃れて日本に来て死んだ、という珍説。

なお、戸来(へらい) は、「ヘブライ」に通じる。

「屋根の上のバイオリン弾き」の日本でのヒットは、

その根底にユダヤ人と親戚関係のDNAがあるから?