8月の終わりに稲刈りされていた田んぼに再び稲が育っていました。

温暖化で2期作も可能だと聞いたことがあります。

南濃町も2期作を始めたのでしょうか。

3連休3日目、天候と気温はまずまずのスタート。

南濃町から養老町〜垂井町〜関ヶ原まで走りました。

緑の絨毯。

いつもの駒野の時計橋

津屋川の朝焼け

駒野の津屋川堤では彼岸花がところどころ咲いていましたが、

群生で有名な美濃津屋付近は全く咲いていませんでした。

養老鉄道

休日は始発からサイクルトレインを運行していますが、

横目に眺めながら垂井まで頑張って走ります。

南宮大社前で休憩です。

丸山烽火場を眺めながらコンビニで休憩します。

この辺りは小高い場所にあるので関ヶ原町だけでなく垂井町まで一望できると思います。

昔の人は視力が良かったと思うんで

これぐらいは見えていたでしょう。

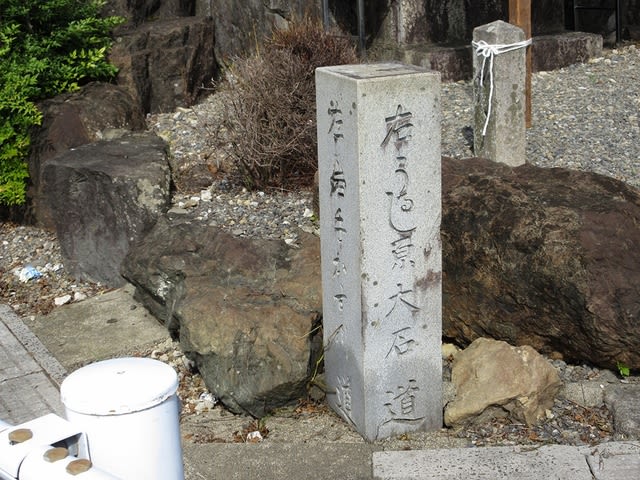

表佐の街道にあった石道標。

「南宮道」割れていますが「垂井道」と彫られていると思います。

表佐を抜けて帰路につきました。

いい天気でした。

夏のあいだ頑張って走った甲斐あって75km走れました。

21日は65km、中1日空けて2日で140km。

体力つきました。

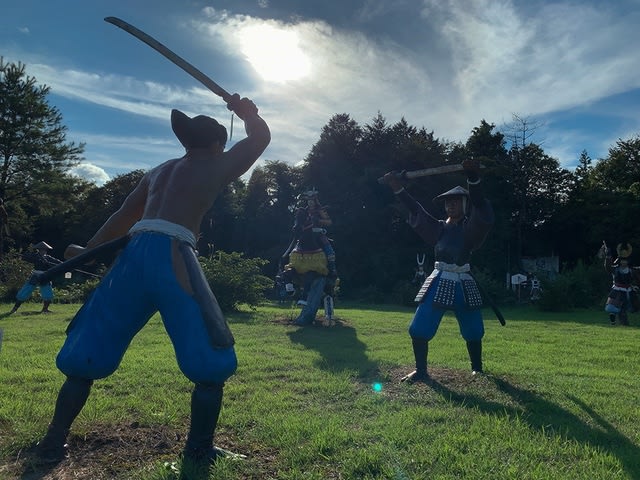

さて、関ヶ原ウォーランドです。

入場をためらってしまう武者の等身大ウェルカム人形。

製造23年前。思ったより新しい 笑

風鈴と和傘が展示されていました。

期間限定

騎馬武者と和傘と風鈴の微妙なコラボレーション。

風鈴が・・・

風鈴・・・

拡大してみると・・・

ユーモラス!

ゆいちゃんとゆかちゃんがボランティアで彩色。

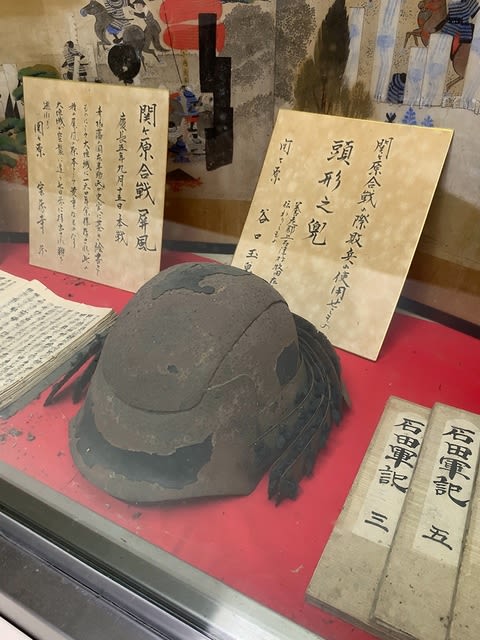

大谷吉継の忠臣・湯浅五助の首

関ヶ原ウォーランドは私が生まれる前の1964年、

合戦で死んでいった人たちへの鎮魂と弔いのために開業しました。

広大な敷地内に武将、足軽、鉄砲隊など200体をこえる人形が戦いの場面を再現しています。

小早川秀秋の裏切りの場面、大谷吉継の切腹、徳川家康の首実検などの有名なエピソードや、東西両陣軍の配置や動向を忠実に再現しています。

人形はすべてコンクリート製で2m近くある大きなもので、隣に並ぶと怖さを感じるほどの威圧感があります。岐阜の人形作家・浅野祥雲が作ったものですが、制作から60年以上経過し保存状態が悪く、調べたところ何度もリペイントされているようでした。

リペイントは専門ではない一般の(子供から大人)ボランティアによるもので、少し前に話題になったスペインの教会の、オリジナルからかけ離れた「修復」で話題をさらったキリストのフレスコ画や、ショッキングピンクやペパーミントグリーンの着色で「修復」された木彫りの聖母子像のように、浅野祥雲作とは言い難いものになっています。

けれど、浅野祥雲はもともと芸術を学んだわけではなく独学で作品を制作した人です。素朴な作風が一般ボランティアによってさらに磨きがかかり美術作品というには程遠いけれどユニークな作品となって在り続け訪れる人を楽しませています。

書体がこわい・・・