大阪ゆかりのコレクターが精力的に収集した、「印判手の皿」と「アジアの凧」の2つのコレクションが展示されています。

まず「印判手の皿」展へ。

「印判手」とは、型紙摺絵や銅板転写などの印刷技術を応用して絵付けした陶磁器を指します。明治時代以降、大量に生産された印判手の陶磁器は、落ち着いた色合いと実際に使うことができる楽しさから、多くの収集家を惹きつけてやまない和の骨董のひとつです。大阪市内在住の湯浅夫妻は印判手の皿を30年にわたって収集し1000点を超えるコレクションをつくり上げました。

明治から昭和初期にかけて制作された印判手の皿焼く1000点を、実在する動植物、想像上の神獣や花、吉祥文などデザインごとに紹介します。どんな図柄との出会いがあるのか、湯浅夫妻と一緒にコレクションしているつもりになって愉しんでいただきたいと思います。

(ちらしより)

会場の様子。ずらりと藍色の絵皿が並びます。

一枚一枚じっくりと。

実際には皿を飾っていて愉しんでいたようで、その様子が再現されています。

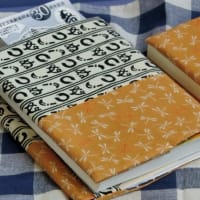

藍色だけでは無く、彩色されているものもあるようですね。

皿だけではなくいろいろな陶器もあります。

見応えたっぷりです。

あっという間に1時間。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます